第10 小消息

~善悪を超える信~

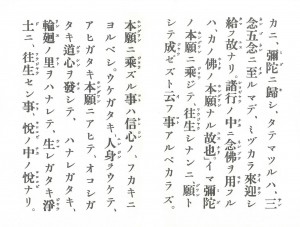

【原文】

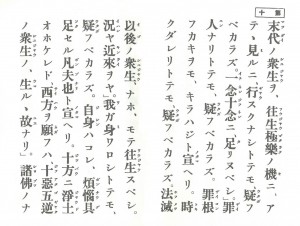

末代の衆生を往生極楽の機にあてて見るに、行少なしとても疑うべからず。一念十念に足りぬべし。罪人なりとても疑うべからず。「罪根深きをも嫌わじ」との宣えり。

時下れりとても疑うべからず。法滅以後の衆生、なおもて往生すべし。況や近来をや。我が身わろしとても疑うべからず。「自身はこれ、煩悩具足せる凡夫なり」との宣えり。

十方に浄土多けれど、西方を願うは、十悪五逆の衆生の生まるる故なり。諸仏の中に弥陀に帰したてまつるは、三念五念に至るまで、自ら来迎し給う故なり。諸行の中に念仏を用うるは、彼の仏の本願なる故なり。今弥陀の本願に乗じて往生しなんに、願として成ぜずと云う事あるべからず。本願に乗ずることは、信心の深きによるべし。

受け難き人身を受けて、遇い難き本願に遇いて、発し難き道心を発して、離れ難き輪廻の里を離れて、生まれ難き浄土に往生せん事、悦びの中の悦びなり。

罪は十悪五逆の者も生まると信じて、少罪をも犯さじと思うべし。罪人なお生まる、況や善人をや。行は一念十念なお虚しからずと信じて、無間に修すべし。一念なお生まる、況や多念をや。

阿弥陀仏は不取正覚の言を成就して、現に彼の国に在せば、定めて命終の時は来迎し給わん。釈尊は「善哉、我が教えに随いて生死を離る」と知見し給い、六方の諸仏は「悦ばしき哉、我が証誠を信じて、不退の浄土に生まる」と悦び給うらんと。

天に仰ぎ地に臥して悦ぶべし、このたび弥陀の本願に遇う事を。行住坐臥にも報ずべし、彼の仏の恩徳を。頼みても頼むべきは、「乃至十念」の詞。信じてもなお信ずべきは、「必得往生」の文なり。

【ことばの説明】

「罪根深きをも嫌わじ」との宣えり

法照(ほっしょう)の『五会法事讃(ごえほうじさん)』より法然上人の引用

法照禅師の生没年代は詳らかではないがおおよそ七世紀半ばより八世紀半ばの人。本邦の第三代天台座主である慈覚大師(じかくだいし)円仁が入唐時、開成五年に五台山を巡礼したときの記録として「(法照禅師が)遷化よりこのかた二年」と記したのを信頼すれば開成三年(838年)寂となるという。

浄土教を研鑽するとともに般舟念仏三昧を修した実践家で、永泰二年(766年)南岳の雲峰寺にて瑞相を感じ、阿弥陀仏前にて五会念仏の唱法を授かったとされる。大暦五年(780年)には五台山に入り、竹林寺の創建などの事績を残す。

なお先の円仁は、法照の著である『浄土五会念仏略法事儀讃(じょうどごえねんぶつりゃくほうじぎさん)』とともに五台山に伝えられていた法照流の五会念仏を比叡山に将来した。この五会念仏は『無量寿経』の記述に基づき、念仏を唱える際に五段階の緩急をつけた唱法のこと。この五会念仏の実践を中心に、経典の読誦や仏菩薩・浄土への讃嘆など十門に分類される行法で構成される一連の儀式次第を五会法事讃と呼んでいる。

五会念仏については敦煌石室からも関連写本が多数発見されていることからも、この時代(唐代)を中心とした念仏信仰の広まりをみて取ることができる。

近来

ちかごろ、この頃

「自身はこれ、煩悩具足せる凡夫なり」との宣えり

善導大師『往生礼讃』より法然上人の引用

『往生礼讃』は『六時礼讃』とも呼び唐の善導大師の集記(収集し記したもの)。内容は、極楽浄土へ往生を果たす為の具体的な行法(実践法)、ならびに一日を六時に分けて、各々で勤めるべき礼讃文を収録した書物。

一日を六時に分けるのはインド以来の伝統で、西方に日が沈む日没(にちもつ、午後四時)から始まり、初夜(しょや、午後八時)、中夜(ちゅうや、午前0時)、後夜(ごや、午前四時)、晨朝(じんじょう、午前八時)、日中(にっちゅう、正午)と続く。

また『往生礼讃』は善導大師自作の文の他に、『無量寿経』や『観経』に基づく箇所、また浄土教の祖師としての龍樹(ナーガールジュナ)作「願往生礼讃偈」や世親(ヴァスバンドゥ)の『往生論』等から多く引用されている。

罪人なお生まる、況や善人をや

「罪人でさえも往生できる。ましてや善人においてはなおさら(往生できるの)である」の意。

よく知られた親鸞『歎異抄』の一節は「善人なほもて往生をとぐ,いはんや悪人をや」、これは「善人でさえ往生できるのだから、悪人はいうまでもない」の意となる。『一紙小消息』の「罪人」を「悪人」と言い換える事が可能ならば、『一紙小消息』と『歎異抄』では「罪人(悪人)」と「善人」の順序が逆になっている。

また両者は「罪人(悪人)」「善人」がともに阿弥陀仏の救いの対象となっているという点では同じであるが、阿弥陀仏の主たる救いの対象(阿弥陀仏が優先的に救済したい対象)が、「善人」であるのか、あるいは「罪人(悪人)」であるのか、という違いがあるように見える。さらに、罪悪の凡夫こそが救いの対象であるという考え方は、すでに中国の迦才(かざい)の『浄土論』や新羅の元暁(がんぎょう)作『遊心安楽道』に見られ、法然上人自身も間接的ではあるが、悪人こそが第一次的な救いの対象であることを認めていたのではないかとの指摘もある(醍醐本『法然上人伝記』)。

このように悪人こそまさしく阿弥陀仏の本願に救われる対象であると認める考え方を【悪人正機説】と呼ぶが、特に先に引いた親鸞『歎異抄』の言葉は、善人よりも悪人の方が往生がよりたやすいとも読むことができ、ここに師である法然上人との思想の相違を見ることができそうである。

また【悪人正機説】自体は、理論的には、造悪無礙(ぞうあくむげ)すなわち「悪をなしても決して往生のさまたげとはならない」との考えを承認することになる為に望ましいものではない、と評価されることがある。法然上人当時も念仏信仰者を論難する根拠の一つとされていた。

一念なお生まる、況や多念をや

一念(たった一度の念仏)でも往生できるのか?あるいは多念(数多くの念仏)が往生の正因なのか?この問題は法然上人の生前より、また滅後の門弟たちによっても議論が分かれていた。

これについて根拠をみれば、まず『無量寿経』においては、第十八願では「乃至十念」(十回念仏すれば)とある一方、その成就文には「乃至一念」(一回でも念仏すれば)とある。また善導大師も「十声一声等に至るまで(十回ないし一回の念仏でも)」(『往生礼讃』)とする一方、「念念に捨てざる者、これを正定の業と名づく」(『観経疏』)とある通り、一生涯に渡って持続することこそが正しく定まった行い(正定業)であるとしている。つまり一念多念いずれも説かれている訳である。

では法然上人の立場はどうであったか?

それはひとことで言えば「一念での往生を認めながらも、実際には多念を勧める」ものであったと言える。

「信をば一念に生まると取り、行をば一形励むべし」(一念にて往生を果たせるとの信を確立しながらも、一生涯にわたって念仏に励みなさい)、それこそが元祖の立場であった。

なお一念と多念を対比させるとき、「信・行」の問題と密接に関連してくることが指摘されている。つまり信をより重視する立場は一念重視に傾き、行をより重視する立場は多念重視となる傾向が強い。法然上人の立場は、そのどちらにも偏ることはなく、またどちらかに偏ることの危うさを熟知した上でのものだったのではないだろうか?

命終の時は来迎し給わん

浄土宗では臨終来迎を説く。念仏の行者の生命が終わらんとするその瞬間、弥陀三尊(阿弥陀仏、観音勢至の両菩薩)や聖衆が来迎して、念仏者を正念(しょうねん)へと導き、極楽浄土に引接(いんじょう)する。これは『無量寿経』に説示される法蔵菩薩の四十八願の中の第十九願「来迎引接願(らいこういんじょうがん)」に基づく。これについて法然上人は「来迎したまうが故に臨終正念なり」と述べ、弥陀三尊並びに聖衆が来迎するが故に、当の念仏者の心が安らかとなり正しく極楽浄土に向けて定まるとしている。「正念」とはもともと八正道で説かれるsammā-sati(サマーサティ)に由来するが、これは心を常に正しく留めることを意味していた。通常であれば迷い、心乱れるのが常である臨終の時、仏・菩薩の来迎があるのは、まさしく衆生を正念に導き浄土へ迎えとる為なのである。

「乃至十念」

『無量寿経』巻上に説かれる第十八願「乃至十念」のこと。十回でも念仏すれば往生を遂げる、すなわち往生を願って念仏を称える上でその数を限定しないことを示す語であると言われている。

「必得往生」

善導大師『往生礼讃』より法然上人の引用

【現代語訳】

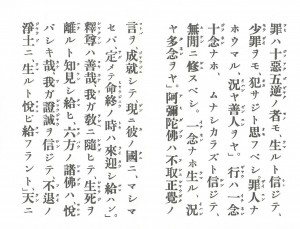

乱れた末法の時代の衆生(である私たち)を、極楽浄土に往生を遂げられる素質や能力という面から考えてみると、

たとえ(念仏という)行いの数が少なくとも、疑ってはならなりません。(回数で考えても)一回や十回(の念仏を実践すること)で十分な筈であります。

(たとえ)罪を犯す人であっても、疑ってはなりません。(現に釈尊が)「(たとえ)罪深くとも、分け隔てすることはない」と説かれている通りです。

(教えが説かれた釈尊の時代から)時代が下っているからと言って疑ってはなりません。(今の末法がさらに過ぎたのちの)仏の教え自体が滅びてしまう(将来やってくるであろう)世界の衆生でさえ往生できるのです。(であれば)今の時代(の私たち)にそれが叶わないことなどあるでしょうか(決してそのようなことはないのです)。

自分が(煩悩を備えた)至らぬ身であるからと言って疑ってはなりません。(かの善導大師も)「私こそ煩悩を備えた凡夫である」と仰っているのですから。

十方(と呼ばれるように私たちがどの方角を見てもその先)に仏の浄土は無数に存在しますが、(今ここに)西方(極楽浄土への往生)を願う理由は、十悪・五逆と言われる大きな罪を犯した者でさえも(そこへの)往生が叶うからであります。

様々な仏さまがいる中で特に阿弥陀仏を信じすがる理由は、たった三回や五回(しか念仏を称えることが出来ずに死に臨む者)にさえも、阿弥陀仏御自身が迎えに来て下さるからです。

(往生の為の)数多くの修行の中で特に念仏を用いる理由は、(他ならぬ)阿弥陀仏の本願に誓われた実践だからです。今、阿弥陀仏の本願に身を任せて往生を願えば、その(往生したいという)願いが叶わないなどということは決してないのです。

(このように)本願に身を任せ(て往生を遂げ)るということは、信心の深さによるのであります。

(幸いにも私たちは)人として生を受けるという(誠に得難い)境遇を得、出会い難い本願(の教え)に出会い、(今までの生ではついに)起こし得なかった仏の道を求める心を起こし、(仏の本願に乗ずればその結果として)容易には離れ難い(生まれ変わりの)輪廻の境涯を離れて、生まれ難い浄土に往生することができます。(それはまさに)これ以上の悦びはないほどの悦びなのであります。

罪については、たとえ十悪・五逆を犯した者でさえも往生できると信じて、小さな罪さえも犯すものか、と(戒め)思うようにしなさい。罪を犯してしまった人でさえも往生できるのです。ましてや(罪を犯しておらず)善き行いをなす人については言うまでもありません。行については、一回や十回(という決して多くはない数)の念仏でも必ず実を結ぶものであると信じて(それこそ)絶え間なく称え続けなさい。(たった)一回の念仏でも往生できるのです。ましてや数多くの念仏を称える者については言うまでもありません。

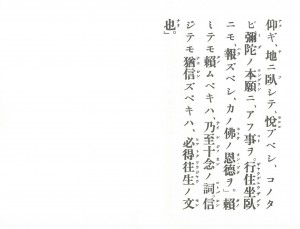

阿弥陀仏は、四十八願に誓われた内容が実現しない限りは決して覚りを開くまいとの自らの御言葉を成就され、今まさに彼の国(である西方極楽浄土)にいらっしゃるのであり、死に臨む(念仏)者の元にお迎えに来て下さるのは確実なことであります。釈尊は「なんと悦ばしいことか、(念仏者は)私の説いた教えに従って、生まれかわりを繰り返す迷いの境涯を離れる」と見通され、六方の諸々の仏たちは「なんと悦ばしいことか、(念仏者は)私たちがそれは確かなことであると証明した言葉を心から信じて、もう決して迷いの境涯に後戻りすることのない浄土への往生を遂げることができるのだ」とお悦びになっています。

天に仰ぎ地に臥して(全身全霊をもって)悦びなさい。この生涯で阿弥陀仏の本願に出会えたことを。行き・留まり・座り・寝る、そうした日常のすべての場面に渡って何時いかなる時にも、(忘れず)報いるようにしなさい。阿弥陀仏の恩徳に。身を委ね頼みとすべきは「乃至十念(ないしじゅうねん)」との(仏の)言葉であり、心より信頼すべきは「必得往生(ひっとくおうじょう)」の一文であります。

浄土宗のお勤めにおいて、『一枚起請文』とともに拝読されることの多い『一紙小消息』であります。

阿弥陀仏の本願に誓われた念仏ではありますが、いったい何回称えればよいのか?あるいは罪深き身である私たちでも果たして救われるのか?どうしても悩み迷うのが、私たち凡夫の姿でありましょう。法然上人はこの法語の中で繰り返し仰っています。「疑うべからず」と。たとえ末世の凡夫であっても間違いなく救われるのであると。

悦び、報じ、頼み、信ずべきもの、それが仏の真実語であること、仏への信に貫かれた念仏の日暮らし、それこそが大いなる悦びであることが述べられてこの法語は結ばれています。

合掌