Monthly Archives: 12月 2019

No179「法然上人御法語第十二」

第12 正雑二行(しょうぞうにぎょう)

~生死を超える最速の道~

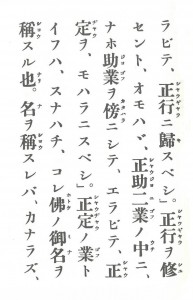

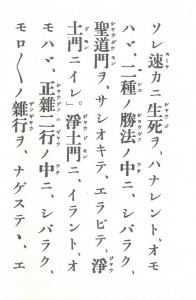

【原文】

それ速(すみ)やかに生死(しょうじ)を離(はな)れんと欲(おも)わば、二種(にしゅ)の勝法(しょうぼう)の中(うち)に、且(しばら)く聖道門(しょうどうもん)を閣(さしお)きて、選びて浄土門(じょうどもん)に入(い)れ。

浄土門(じょうどもん)に入(い)らんと欲(おも)わば、正雑(しょうぞう)二行(にぎょう)の中(うち)に、且(しばら)くもろもろの雑行(ぞうぎょう)を抛(なげす)てて、選びて正行(しょうぎょう)に帰(き)すべし。

正行(しょうぎょう)を修(しゅ)せんと欲(おも)わば、正助(しょうじょ)二業(にごう)の中(うち)に、なお助業(じょごう)を傍(かたわ)らにして、選びて正定(しょうじょう)を専(もは)らにすべし。正定(しょうじょう)の業(ごう)というは、即ち是れ、佛(ほとけ)の御名(みな)を称(しょう)するなり。名(な)を称(しょう)すれば、必ず生(う)まるることを得(う)。佛の本願に依るが故に。

(勅伝第18巻)

【ことばの説明】

聖道門(しょうどうもん)

自らの力(自力)によって修行の最終目的である仏果(覚り)を求めようとする立場。

浄土門(じょうどもん)

仏の力に頼って浄土への往生を目指そうとする立場。特に阿弥陀仏の本願力に乗じて、彼の仏の建てた浄土である西方極楽浄土への往生を目指す法門を指している。

雑行(ぞうぎょう)

正行(しょうぎょう)

正行とは中国の善導大師が『観経疏』散善義において明示したところの、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれることができる五つの行法である五種正行(ごしゅしょうぎょう)のことで、読誦(どくじゅ)・観察(かんざつ)・礼拝(らいはい)・称名(しょうみょう)・讃歎供養(さんだんくよう)を言う。いずれも阿弥陀仏に深く関わり、阿弥陀仏を中心とした行法である。それに対してこの五種正行に含まれない全ての行法(仏教のあらゆる修行法)は雑行として区別されている。

助業(じょごう)

正定(しょうじょう)の業(ごう)

上記の五種正行のうちで、第四に数えられる「称名正行(しょうみょうしょうぎょう)」こそが、仏の本願に保障された往生する事が確実な行として「正定業(しょうじょうごう)」と名付けられる。それ以外の「読誦・観察・礼拝・讃歎供養」は、「正定業」である「称名」の実践を助けるという位置づけで「助業(じょごう)」と呼ばれた。

法然上人の選択集には次のように記される。

「一には正業、二には助業なり。初めに正業とは、上の五種の中の第四の称名を以て正定の業とす」

つまり、五種正行は正業と助業に分かれ、第四の称名こそが正業である。そしてそれ以外の四種は助業に分類される。その根拠として示される善導大師『観経疏』の次の一節は、浄土宗開宗の文として重視されるものである。

「すなわち文に、〈一心に専ら弥陀の名号を念じて、行住坐臥に時節の久近を問わず、念々に捨てざる者、これを正定の業と名づく、彼の仏の願に順ずるが故に〉と云えるこれなり」

以上のように「正定業」である「称名」こそが確実に往生できる行いであるが、同じく阿弥陀仏に親近であり、弥陀の浄土への往生を目的としている他の四つの「助業」のみの実践で往生は可能であろうか?これについては善導大師の著作では明確でない点があり、法然上人がそれを認めていたかについても意見が分かれるところである。

【現代語訳】

さて、一刻も早くこの迷いの生存から離れたいと切に願う者は、(全ての)勝れた仏法の教えが二種に大別される中で、ひとまずは聖道門を差し置いて、浄土門に入る事を選びなさい。

(そのようにして)浄土門へ入ろうと願うならば、(その浄土門の実践法が二種に大別されるところの)正行と雑行の二つの行法の中で、ひとまずは雑行には関わらずに、正行を拠り所として信頼を寄せなさい。

(そのようにして)正行を修めたいと願うならば、(正行が二種に大別されるところの)正助二業の中で、やはり助業(補助的な実践)を傍らに置き、正定業(往生が定まった実践)のみをひたすら行う道を選びなさい。正定の業とは、すなわち仏(阿弥陀仏)のお名前を称えることであります。(彼の仏の)御名を称えれば、必ず(極楽浄土に)生まれる事ができます。(それは)阿弥陀仏の本願によるからです。

速やかに迷いの境涯から離れること、これこそが仏教が目指してきた最終目標である。

彼の釈尊は、この娑婆世界のただ中にて縁起という卓越した認識を得、苦悩の根本が真理を見通せない無明(無知)にあることを覚り、仏陀(覚者)となって輪廻を終息させた。長らくこの道(聖道門)こそが、迷いの境涯を脱する唯一の方法だと考えられてきた。しかしながら末世に生きる私たちに阿弥陀仏が示したもう一つの道がある。極楽浄土への往生によって六道輪廻のサイクルから離れる浄土門の教えである。

この御法語では法然上人によって、末世に生きる私たちが生死輪廻から速やかに脱するための道の選択が示されている。解脱するにはどうすればよいのか?これに対する答えは真に簡明である。

八万千千にも喩えられる多くの教えの中で、まずは仏の本願により往生を遂げられる道(浄土門)を選べ、そしてその中でも他ならぬ阿弥陀仏御自身によって誓われた道、すなわち仏によって往生が保証された念仏の道をひたすら実践せよ。

まさに望めばすでに道は示されているのである。

合掌

和尚のひとりごとNo178「三蔵法師」

先日、お参りの時に「般若心経を訳した玄奘(げんじょう)という方は、西遊記の三蔵法師なんですか」と聞かれました。玄奘三蔵法師についてです。

西遊記の物語では天竺(インド)を目指してひたすら西へ歩みを進める訳ですが、これにはモデルとなった人物が、隋から唐初にかけて在世した玄奘三蔵であります。

「三蔵」とは仏教の聖典である経・律・論のことです。「経」とは経典(仏の言葉)のこと、「律」とは集団生活を送る出家者の生活規範、「論」とは仏教の教えを哲学的に整理した文献を指します。この三蔵で仏教に伝承されてきた知識をカバーできる訳です。

そしてその三蔵に精通した僧侶を三蔵法師と呼び、歴史上多くの著名な三蔵法師がいましたが、その多くは訳経僧と呼ばれる人たちでした。訳経僧とはインドや西域の言葉で記された仏典を中国に伝え、漢語に翻訳した僧侶たちのこと、60歳でインド行きを決行した法顕(ほっけん)三蔵、インド出身の真諦(パラマールタ)や不空(アモーガヴァジュラ)『阿弥陀経』や『法華経』を翻訳した西域出身の鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)がよく知られていますが、中でも玄奘三蔵は三蔵法師の代表格であると見なされるようになりました。それは玄奘三蔵がインドから持ち帰った経・律・論が他をしのぐ実に膨大な量であり、それにも増して玄奘自身が仏教の本場で多くを学び、その成果として諸経論約75部1335巻にも及ぶ仏典の翻訳を国家的事業として成し遂げたからであります。

玄奘の翻訳は原語の意味に最も忠実であった為に新訳(しんやく)と呼ばれ、従来の旧訳(くやく)とは一線を画するものでした。そして玄奘法師がインドを目指した理由、それは完備した『瑜伽師地論(ゆがしじろん)』の原本に目を通し、難解な唯識(ゆいしき)の教えを原文に即して理解したいが為だったと言われています。当時の中国では断片的に伝わった文献を巡って、諸説が入り乱れ、本当の答えを知るのには原意に当たるのが一番だというのが若き玄奘の考えだったのでしょう。

もちろん学問的良心に忠実であればあるほど、玄奘の気持ちは大きくはるか西の天竺へ傾いていったと想像できます。しかしながら国禁を犯し、たった独り砂漠や高山で命の危険にさらされても、インド行きの決意を貫いた玄奘の心には、さまざまな壁や制約を突破して一気に仏教の故地インドに向かっていこうとする意志の強さと、何よりも釈尊の歩まれた大地と風光への憧れがあったように思えて仕方ありません。

そして玄奘はインド各地で見聞を深め、くしくも我国では大化改新を迎えた645年に実に17年ぶりに故国の土を踏んだのでした。

その後世は、持ち帰りました経典の漢訳に生涯をついやしました。「般若心経」もその功績の一つです。

玄奘三蔵法師に感謝をこめて 合掌

和尚のひとりごとNo177「わがこととして」

徳川秀忠(ひでただ)の指南役でありました柳生(やぎゅう)宗矩(むねのり)の子に柳生三厳(みつよし)というお方が居られました。柳生十兵衛(やぎゅうじゅうべい)といえば聞いた事があるかもしれません。江戸時代初期の剣豪です。その柳生十兵衛、柳生家の家訓に「小才・中才・大才」というものがあります。

小才は縁に出会って縁に気づかず

中才は縁に気づいて縁を活かさず

大才は袖すり合う縁をも活かす

色んな御縁をいただいている私達です。その御縁を全て我が事として頂戴していく事で、人の苦しみ悩みにも寄り添えるものです。

恵心僧都(えしんそうず)源信(げんしん)は、「法は良薬のごとく、僧は瞻病人(せんびょうにん)のごとく。」と説かれました。病人への寄り添いに、「瞻(せん)」の文字を用いています。「瞻」とは仰ぎ見るという意味です。目を大きく見開いて病人に接する事。しっかりと病人を看ていくと言う事です。

自然災害により大きな被害を受け、悲嘆の声を耳にする昨今です。近年に限らず法然上人の御在世当時も厄災危難は多かった様です。法然上人のお伝記に、明遍(みょうへん)僧都(そうず)の見た夢として法然上人が四天王寺西門にて病人の口にお粥を食べさせていたという記述が御座います。病人に寄り添っておられた法然上人のお姿を見る事が出来ます。病人とは、この世を生き切る術を見出せない迷える我々凡夫(ぼんぶ)の事であり、お粥しか口に出来ないのは、易しい行である口称念仏でしか救われない事の譬喩です。元祖様は山を下り庶民生活に近づいて苦しむ人々を救われ、大乗仏教の究極であるお念仏の御教えを生きる糧として人々に弘められました。お念仏こそが当時の人々の救いであった事が伺える内容であります。八百年経った現代でも生死(しょうじ)に悩み苦しむ姿は同じであり、念仏こそが救いの道である事に変わりはありません。誰もが救われていくお念仏で御座います。いつでもどこでもお称え出来るお念仏ですので、日々お念仏を申して過ごさせて頂きましょう。