法然上人御法語第十壱

~深く信ずることこそが~

【原文】

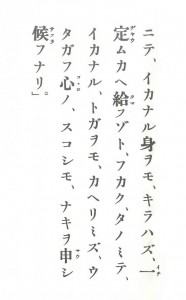

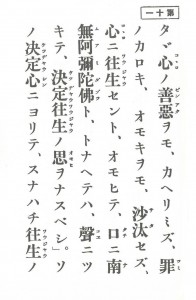

ただ心の善悪(ぜんなく)をも顧(かえり)みず、罪(つみ)の軽(かろ)き重きをも沙汰(さた)せず、心(こころ)に「往生(おうじょう)せん」と欲(おも)いて、口(くち)に南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)と称(とな)えては、声(こえ)につきて決定(けつじょう)往生(おうじょう)の思(おも)いをなすべし。

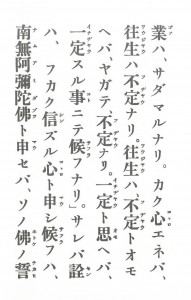

その決定心(けつじょうしん)によりてすなわち往生(おうじょう)の業(ごう)は定まるなり。かく心得(こころえ)ねば、往生(おうじょう)は不定(ふじょう)なり。往生(おうじょう)は、不定(ふじょう)と思えばやがて不定(ふじょう)なり。一定(いちじょう)と思えば一定(いちじょう)する事にて候(そうろ)うなり。

されば詮(せん)は、ふかく信(しん)ずる心と申し候(そうろ)うは、「南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)と申せば、その佛(ほとけ)の誓(ちか)いにて、いかなる身(み)をも嫌わず、一定(いちじょう)迎え給(たま)うぞ」と、深く頼みて、いかなるとがをも顧ず、疑う心(こころ)の少しもなきを申し候うなり。

(勅伝第二十二巻)

【ことばの説明】

沙汰(さた)せず

問題としない、不問に付す。

往生(おうじょう)の業(ごう)は定まるなり

念仏という行為が因となって、往生という果(報い)を生むことが確実である事。これも因果の道理に基づいている。

一定(いちじょう)

間違いなく定まっている。「決定(けつじょう)」に同じ。

【現代語訳】

ひたすら(自らの)心の善悪を振り返って思いめぐらす必要はない。また(自ら犯した)罪の軽き重きなどについても問題とする必要もない。心には「往生したい」との思いを抱き、口では南無阿弥陀佛と称えて、口に出すひとこえひとこえに「必ず往生が叶うのだ」との願いを込めなさい。

その「往生は定まっているのだ」との思いこそが、とりもなおさず(念仏という業の報いとしての)往生を確実なものとするのです。(もし反対に)このように考えないならば、往生は不確かなものとなってしまうでしょう。往生など定まるはずがないと考えれば、その通りに往生は不確かなものとなる。定まると思えば定まるものなのです。

ですから結局は、(この)深く信ずる心(深心)というのは、「南無阿弥陀佛と申しさえすれば、(まさに)その(阿弥陀と名づく)仏の誓いによって、どのような身であっても分け隔てなく、確実に(浄土へ)迎えて下さるのである」、そのように心から頼りとして、(自分自身の犯した)どのような罪科(つみとが)についても改めて思いめぐらすことなく、(往生に対する)疑いの心が微塵もないことを言うのであります。

この法語は「深心」について述べられている。

「深心とは、すなわちふかく信ずるこころなり」(『大胡の太郎実秀へつかはす御返事(おおごのたろうさねひでへつかわすおへんじ)』)

すなわち往生の為に必要な心構えとして数えられる「三心」のうち、この「深心」は深く信ずる心である。

善導大師の釈によれば次の如くであるという。

「一つには、決定してわが身はこれ煩悩具足せる罪悪生死の凡夫なり、善根はすくなくして、曠劫(こうごう)よりこのかた、つねに流転して出離の縁なし」と信ずることであり、「二つには、かの阿弥陀仏四十八願をもて衆生を摂取し給う。すなわち名号を称する事、下十声一声(しもじっしょういっしょう)にいたるまで、かの願力に乗じて、さだめて往生することを得と信じて、乃至一念も疑う心なき故に深心と名づく(『御消息』)。

つまり「深心」とは、自分自身が煩悩を捨てきれぬ凡夫であり、善き行いも少なく、ついに今まで解脱の機縁に恵まれなかったこと、そして阿弥陀仏の名号を称えることで必ず往生を果たせることを信ずることであると。

さてこの御法語は次の一節で始まる。

「心の善悪をも顧みず、罪の軽き重きをも沙汰せず」(心の善悪について振り返り、思いめぐらすことなく、犯してしまった罪の軽重についても問題にすることなく…)

一方、伝統的に仏教は次の言葉で言い表されている。

「諸悪莫作(しょあくまくさ)衆善奉行(しゅうぜんぶぎょう) 自浄其意(じじょうごい) 是諸仏教(ぜしょぶつきょう) (『七仏通誡偈(しちぶつ つうかいげ)』)。あるいは「一切の罪を犯さぬこと、善に至ること、心を浄化すること」これこそが「ブッダたちの教え(=仏教)」であると表現される(『ダンマパダ』)。一言で言えば「悪をなさず善をなすこと、自らの心を浄らかなものにすること」これこそが仏教であるとされてきたのである。ところが法然上人によれば、これらについて思いめぐらし、問題視することを差し置いても、阿弥陀仏の名を称え、称えながら「必ず往生できる」という思いを抱くことこそが勧められるべきであるという。それは何故か?続く一節によって明らかとなる。

「必ず往生できる」という思いによって念仏往生が確実なものとなると。

法然上人は、必ずしも仏教において大切にされてきた「諸悪莫作・衆善奉行」の原則(自業自得の理)を軽んじ、無視しようとしたのではないだろう。次のような御言葉も残されている。

「いかなる過をも嫌わねばとて、法にまかせてふるまうべきにはあらず(『鎌倉二位の禅尼に進ぜられし書(かまくらにいのぜんにへしんぜられししょ)』)。しかし、たとえ如何なる罪科を犯しても分け隔てなく救って下さるとは言え、その教えに乗じて罪を恐れぬ振舞いをしてはいけない。

念仏によって必ず往生できるという思いを持つこと、この最も肝要な信心を確立するにあたり、凡夫にとっては必ずや大きな妨げとなるのはこうした懸念であり、疑いの心である。これこそが往生を不確かなものとする際たる原因となる。疑いの心なき状態、信心の定まった状態であればこそ、必ず往生は定まっている。この点をあらためて示して下さっているのが本法語である。

想うに弥陀の大慈悲は、善悪による報いの連鎖(業報輪廻)から超出できる凡夫にとっては唯一の道を示している、まさにその一点にあるのではないだろうか。

合掌