Monthly Archives: 4月 2020

和尚のひとりごとNo192「法然上人御法語第十七」

~仏の名号は全ての道を含んでいる~

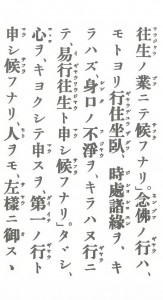

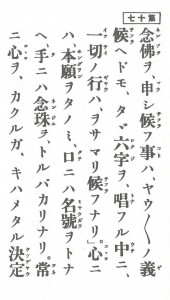

【原文】

念仏を申(もう)し候(そうろ)うことは、様々(ようよう)の義候(そうら)えども、ただ六字を唱(とな)うる中(うち)に、一切の行はおさまり候(そうろ)うなり。心には本願を頼み、口には名号(みょうごう)を称(とな)え、手には念珠(ねんじゅ)を取るばかりなり。常に心をかくるが、極(きわ)めたる決定往生(けつじょうおうじょう)の業にて候うなり。

念仏の行(ぎょう)は、もとより行住坐臥(ぎょうじゅうざが)、時処(じしょ)諸縁(しょえん)を嫌(きら)わず、身口(しんく)の不浄(ふじょう)を嫌(きら)わぬ行(ぎょう)にて、易行(いぎょう)往生(おうじょう)と申し候うなり。

ただし、心を浄(きよ)くして申すを、第一の行と申し候うなり。人をも左様(さよう)に御勧(おすす)め候うべし。ゆめゆめ此(こ)の御心(おんこころ)は、いよいよ強くならせ給(たま)い候うべし。

(勅伝第25巻)

【ことばの説明】

易行往生(いぎょうおうじょう)

「易行」とは、他力である阿弥陀仏の本願力によって浄土へ往生することを目指す行法の事。自力による難行道との対比で語られる。

この難易二道は曇鸞大師の『往生論註』に記されるのを嚆矢とするが、元はインドの祖師である龍樹菩薩に帰せられる『十住毘婆沙論』に、菩薩が「菩薩阿毘跋致(あびばっち)を求むる」二種の道として説かれている。「阿毘跋致(アヴァイヴァルティカ、avaivartika)」とは不退転の境地で、菩薩がもう決して仏道修行の道のりを退く事のなくなった高い境地のこと。

その易行、具体的には仏の本願に誓われた念仏という行いやすい行によって極楽往生を果たす事を易行往生と表現している。

様々(ようよう)の義

念仏を称えることに包含される様々な意義。

元祖上人にとり往生浄土に向けた一切の行法は悉くこの六字名号を称える中に収まっている。勢観房源智に授けた『一枚起請文』に云く「三心四修(さんじんししゅ)と申もうすことの候(そうろう)は、皆決定(けつじょう)して南無阿弥陀佛にて往生するぞと思おもううちにこもり候なり」。浄土願生者に枢要なる心構えである三心も、念仏実践の在り様を示す四修も、あるいは世親菩薩が『往生論』で説示した往生の為の五つの行法である五念門も、すべて六字名号すなわち”南無阿弥陀佛”を称える中に込められていると言われる。

六字(ろくじ)

南無阿弥陀佛の六字名号のこと。南無はnamas、すなわち帰命すること、阿弥陀仏の原語は、amitābha(アミターバ、無量の光明)あるいはamitāyus(アミターユス、無量の寿命)とする説が有力。その意味をとれば、阿弥陀と名付けられる覚者に対して私は帰依しますとの意。

善導大師『観経疏』玄義分には「南無と言うは、すなわちこれ帰命、またこれ発願回向の義。阿弥陀仏と言うは、すなわちこれその行なり」とあり、浄土宗ではこの六字名号を「南無」に表される浄土往生への「願い」と、「阿弥陀仏」で表される念仏という「行い」を共に具足する事で私たち凡夫の即得往生が可能となると解釈する。

行住坐臥(ぎょうじゅうざが)

日常の立ち居振る舞い全てをこの四文字(四威儀)で表現する。本来は僧尼(出家)が律に基づく生活の中で守るべき作法を指した。

「行」は、行く事、あるいは行ずる事。「住」は留まる事。「坐」は座る事、「臥」は横たわる事。

【現代語訳】

念仏を称えるという行為の中には、実に様々な意義がありますが、ただ(南無阿弥陀佛という)六字名号を称える中に、一切の行法が収まっているのです。心中では仏の本願を拠り所とし、口では仏の名号を称え、手には数珠を手繰るばかり(で他の行をあえて行わず念仏を称えるのみ)。常にこのように気にかけることが、往生が確かなものとなる、この上ない行いとなるのです。

念仏の行というのは、日々の生活のあらゆる場面においても、例えば時間や場所や生きていく上での様々な関わりや状況を選ばず、身体による動作や言語表現が浄らかではないことさえも問わない行であることは言うを待ちません。(まさにそのことによって)行いやすい行による往生であると言われるのです。

とは言え、心を浄らかなるものにして称える念仏は、最も勝れた行であると申します。自分以外の他人にも、まさにそのように勧めるべきです。是非とも心して上に述べた御心を堅固なものとしてください。

「一心に専ら弥陀の名号を念じ、行住坐臥、時節の久遠を問わず、念々に捨てざる」こと

これが浄土宗における御念仏の定義である。

善導大師は『観無量寿経』の心を汲み、仏の真意を上記のように表し、法然上人はこれを承けて、弥陀の大慈悲による救済を自ら体現された。身が浄らかなこと、言葉が正しいこと、そして何よりも心が寂静であること、仏教の理想は確かにそうである。しかしながら今この場でそれを実践することはた易いことではない。時を待たずに、今私たち凡夫にできる正しい実践、それこそが口に名号を称えることであり、その六字名号に一切の行、言い換えれば一切の功徳が込められているのである。

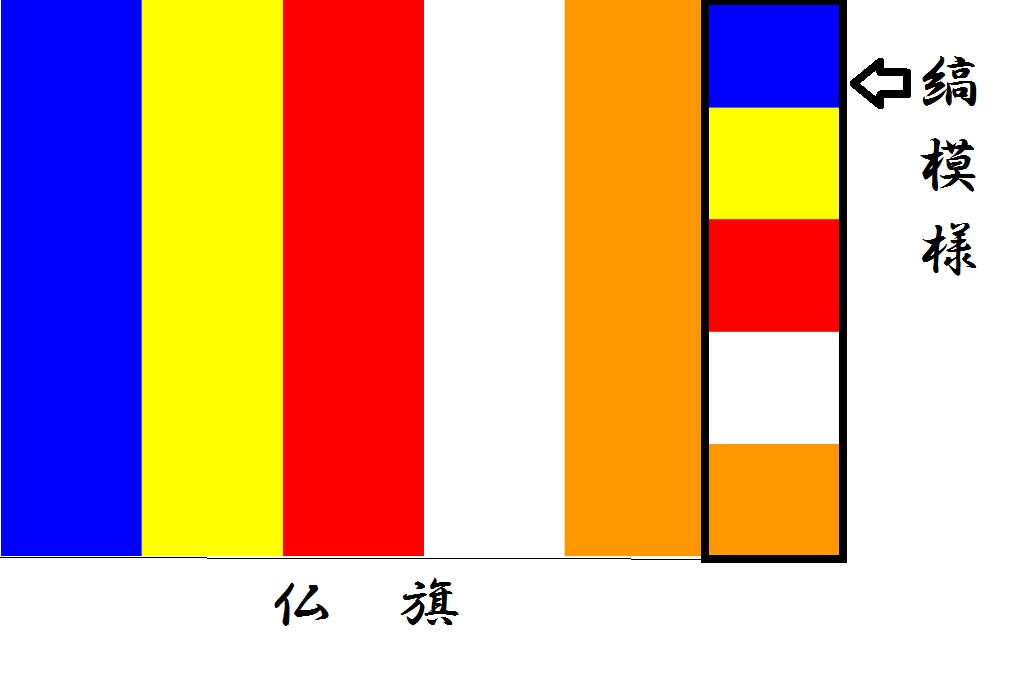

和尚のひとりごとNo191「仏旗」

お寺に参拝された時にカラフルな旗が掲げられているのをご覧なったことがあると思います。今回は、その旗についてのお話です。

旗は仏旗と申します。「六色仏旗」「六金色旗(ろっこんしょくき・ろっこんじきき)」と呼ぶことも御座います。

仏旗は、仏教を象徴する旗。お釈迦さま(仏陀)の教えを守り進んでいくシンボルとなるものです。

旗は五つの色からなります。青・黄・赤・白・橙です。

「六色仏旗」「六金色旗」なのに五色であるのは、五色を合せて一色としているからです。

仏旗は縦五色が並んでいて、最後に色をかさねた縞模様(しまもよう)があり、この部分を一色と数えて六色になります。(写真参考)

この色にはそれぞれ意味があります。

お経の『小部経典』に、「無礙解道」(むげげどう)という項の中に、仏陀が力をはたらかせる時、仏陀の体から青・黄・赤・白・橙および「輝き」の六色の光が放たれる、と書かれています。

青は仏陀の髪の毛の色。心乱さす力強く生き抜く力「定根(じょうこん)」を表します。 黄は燦然と輝く仏陀の身体。豊かな姿で確固とした揺るぎない性質「金剛(こんごう)」を表します。 赤は仏陀の情熱ほとばしる血液の色。大いなる慈悲の心で人々を救済することが止まることのない働き「精進(しょうじん)」を表します。 白は仏陀の説法される歯の色。清純なお心で諸々の悪業や煩悩の苦しみを清める「清浄(しょうじょう)」を表します。 橙は仏さまの聖なる身体を包む袈裟の色。あらゆる侮辱や迫害、誘惑などによく耐えて怒らぬ「忍辱(にんにく)」を表します。 五色の縞模様は「輝き」を表しています。

青・黄・赤・白・橙の仏旗ですが、普段,私たちが見慣れている仏旗の色とは違います。

これは、青・黄・赤・白・橙の仏旗が1950年に世界仏教徒連盟に決められた新しいものだからです。

緑・黄・赤・白・紫の仏旗は古くから日本で使われていた色になります。

玉圓寺は古くある方の緑・黄・赤・白・紫の仏旗を掲げています。

寺院によってどちらを掲げるか違いがありますが、仏旗は仏教徒のシンボルです。

お寺で仏旗を見かけられたときには、この和尚のひとりごとの話を頭の隅にでも思い出していただければと思います。

和尚のひとりごとNo190「法然上人御法語第十六」

~他なる力~

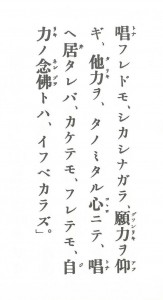

【原文】

念仏の数(かず)を多く申す者をば、自力(じりき)を励むと云う事、これまたものも覚(おぼ)えず浅ましき僻事(ひがごと)なり。ただ一念二念(いちねんにねん)を称(とな)うとも、自力の心ならん人は、自力の念仏とすべし。

千遍(せんべん)万遍(まんべん)をとなえ、百日(ひゃくにち)千日(せんにち)、夜昼励み勤(つと)むとも、偏(ひとえ)に願力(がんりき)を頼み、他力(たりき)を仰ぎたらん人の念仏は、声々念々(しょうしょうねんねん)、しかしながら他力の念仏にてあるべし。

されば三心(さんじん)を発(おこ)したる人の念仏は、日々夜々(にちにちやや)、時々尅々(じじこくこく)に称(とな)うれども、しかしながら願力を仰(あお)ぎ、他力を頼みたる心にて称(とな)え居(い)たれば、かけてもふれても自力の念仏とは云うべからず。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

他力の念仏/自力の念仏

「他力の念仏」とは阿弥陀仏の本願力によって往生を果たそうとする立場に拠るものであり、「自力の念仏」とは自己の行ずる念仏の功徳によって往生を果たそうとする立場に拠るものである。そもそも仏の名を呼ぶという行為としての念仏は能動的たらざる得ないものであり、仏の名を称えるという行為自体は一緒だが、その心が異なっていると理解する。

僻事(ひがごと)

間違いや誤りの意。また事実にあわない様。

願力(がんりき)

阿弥陀仏の本願の力の事。本願の力(本願力)とは、本願が成就し仏と成った(覚ってブッダとなった)ことによって得られた力。そもそも誓い自体が達成困難であればある程、成就した結果として得られる力も絶大であると考えられたのは、古代インドのバラモン教の伝統的な考え方である。まさにそれが民衆が聖者に対して持つイメージ(期待)であった事が想像できる。

阿弥陀仏は修行時代(因位の菩薩時代)、法蔵という一比丘として衆生救済の誓願を立て、長大な期間に渡り困難な道を歩んだ結果、偉大なる救済の力すなわち本願力を獲得しており、私たちはその本願力に乗ずる事で往生を果たす事が出来るのである。

三心(さんじん)

阿弥陀仏の浄土である西方極楽世界に往生しようと望む者が持つべき三つの心構え。至誠心・深心・回向発願心のこと。一言で述べれば真実心で往生を願う心である。

『観経』には「衆生あってかの国に生ぜんと願せば、三種の心を発すべし」とあり、また「三心を具する者は、必ずかの国に生ず」ともある。三心は浄土願生者が持つべき精神的様態であり、同時にそれを具足すれば往生が叶うとされていた。

法然上人は善導大師の所説を受けて、師と同様に三心を重視する。すなわち『選択集』において善導大師の次の文言を引用する。「三心はこれ行者の至要なり」そして「もし一心をも少かけぬれば即ち生ずることを得ず」、つまり三心が一つも欠けることなく具足しなければ往生は叶わないとされているのである。しかし一方で、行為としての念仏を相続する中で、三心は自ずと具わってくるという元祖の言葉も残されている。

【現代語訳】

「念仏を行う回数が多い人というのは自力に頼り念仏に励む人だ」などと言う事は、道理をわきまえないばかりか、事実にあわない様は驚くばかりです。(このように数に拘るのであれば、回数が少ない)僅か一回か二回の念仏しか称えることがないとしても、それが自力の心にて行うものであれば、自力の念仏であるとすべきです。

千遍万遍の念仏を称え、あるいは百日千日にわたって、昼夜問わず念仏に勤め励んだ場合でも、それがただひたすらに(阿弥陀仏の)本願力に頼り、他力(仏の力)を尊ぶ人の称える念仏であれば、一声一声の念仏が、悉く他力の念仏であるとされるべきなのです。

だからこそ三心を起こし(誠の信心を確立した)人の念仏は、毎日、毎晩のように、絶え間なく称え続けたとしても。それら全ては仏の本願力を尊び、(自分ではない)仏の他力を拠り所とする心持(こころもち)にて称えているのですから、決して自力の念佛と呼ぶべきものではありません。

ここでは「他力の念仏」が、「自力の念仏」との対比で、念仏のあるべき姿として語られている。自力ではない他力の念仏であるからこそ、極楽浄土に迎えとられてゆく。「他力」とは自分ではない「他」なる存在(絶対他者)である阿弥陀仏の力である事からそう呼ばれている。そしてその「他力の念仏」は仏の本願力に頼り往生を果たそうとする。つまり往生にとり決定的な要因となるのは仏の本願力であり、その本願の力への信こそがここで求められているのである。

またそれは「三心を発したる人の念仏」であるとも言い換えられている。「三心」とは願往生者の心構えとして求められた三つの心であるが、畢竟、誠の信心の事である。

「三心すでに具すれば、行として成ぜずということ無し。願行すでに成じて、もし生ぜずといわばこの処、有ること無し」

三心こそが往生の正因ともなる事を示された善導大師の御心を正統に受け継いだ元祖の御法語である。

合掌

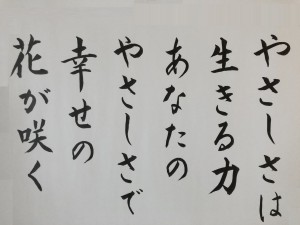

和尚のひとりごとNo189「咲いて散ってまた咲く準備」

散る桜 残る桜も 散る桜

この歌は、江戸時代に活躍された良寛上人という方が詠まれた辞世の句<死に臨んで詠まれた歌>です。今は、たとえどんなに綺麗に咲いている桜であったとしても、いつかは散ってしまうという意味です。それと同じ様に、我々人間もどんなに健康で元気に過ごしていても、いずれ命尽きる時がきます。その事をしっかりと、我がごととして受け止めておきましょうという事です。

この歌は、江戸時代に活躍された良寛上人という方が詠まれた辞世の句<死に臨んで詠まれた歌>です。今は、たとえどんなに綺麗に咲いている桜であったとしても、いつかは散ってしまうという意味です。それと同じ様に、我々人間もどんなに健康で元気に過ごしていても、いずれ命尽きる時がきます。その事をしっかりと、我がごととして受け止めておきましょうという事です。

「良馬(りょうば)は鞭影(べんえい)に驚く」という言葉があります。「良馬」、良い馬と言うのは「鞭影」、鞭(むち)の影を見ただけで走り出すと言われます。鞭で叩かれて走る馬は普通の馬です。鞭で叩かれても走らない馬は「駄馬(だば)」と言われます。これを人に喩えて、他所(よそ)に吹いた無常の風を見て、自らの無常を悟っていく事が仏教を知る事だと言われます。無常を我がごとであると知る事は、今日のこの今、生(せい)ある事の尊さを知る事でもあると言い換える事が出来るからです。

浄土宗の二祖、聖光(しょうこう)上人は「死を忘れざれば八万の法門を、自然(じねん)に心得たるものにあるなり。」と説かれました。「死」という事を常に忘れず、我がごととして受け止めていくという事は、八万もあると言われる仏様の御教えを全て心得たものと同様だという意味です。そしてこの聖光上人は「念死念仏(ねんしねんぶつ)」と、いずれ死んでいかねばならない我が身であるという事を常に忘れず心に刻み、「南無阿弥陀佛」とお念仏を申して過ごしていかれたお方です。

しかしこの世で命尽きても終わりではなく、その次に往く世界があります。それが西方極楽浄土です。そしてその国へ往くには、阿弥陀佛という仏様に救っていただかねばなりません。何故ならば自分の力では往く事が出来ないからです。その為の手段が「南無阿弥陀佛」とお念仏を申す事です。「南無阿弥陀佛」と唱えたその声を聞いて、阿弥陀様がお迎えに来てくださるのです。その阿弥陀様の御救いの力を、他力(たりき)と言います。我々の力ではどうする事も出来ない後の世は、全て仏様にお任せすれば良いのであります。西方極楽浄土に往けば、蓮の台(うてな)に生まれさて頂けます。その為に、今、力のある時に「南無阿弥陀佛」と唱え、共々に往生させていただく為の準備をして過ごして参りましょう。