御法語

和尚のひとりごとNo244「法然上人御法語第二十二」

~夕べに結ぶ命露の如く~

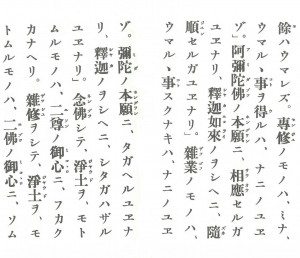

【原文】

それ、朝(あした)に開(ひら)くる栄花(えいが)は夕(ゆうべ)の風(かぜ)に散り易く、夕べに結ぶ命露(めいろ)は、朝の日に消え易し。これを知らずして常に栄えん事を思い、これを覚(さと)らずして久(ひさ)しくあらん事(こと)を思う。

然る間、無常の風ひとたび吹きて、有為(うい)の露(つゆ)、永(なが)く消えぬれば、これを曠野(こうや)に捨て、これを遠き山に送る。屍(かばね)は遂に苔(こけ)の下に埋(うず)もれ、魂(たましい)は独(ひと)り旅の空に迷う。妻子眷属は家にあれども伴わず、七珍万宝(しっちんまんぼう)は蔵(くら)に満(み)てれども益(えき)もなし。ただ身(み)に随うものは後悔(こうかい)の涙(なみだ)なり。

遂に閻魔(えんま)の庁(ちょう)に至(いた)りぬれば、罪の浅深(せんじん)を定め、業(ごう)の軽重(きょうじゅう)を勘(かんが)えらる。法王(ほうおう)、罪人(ざいにん)に問(と)うて曰く、「汝(なんじ)、仏法(ぶっぽう)流布(るふ)の世(よ)に生まれて、何(なん)ぞ修行せずして徒(いたずら)に帰(かえ)り来(き)たるや」と。その時(とき)には、我等いかが答(こた)えんとする。

速やかに出要(しゅつよう)を求めて、虚しく三途(さんず)に還(かえ)ることなかれ。

(勅伝第32巻・登山状)

【ことばの説明】

無常迅速(むじょうじんそく)

「無常」とは人の世を含めた万物が常に生滅(しょうめつ)変化を免れず、移り変わっていくこと。

その様相が私たちが思う(期待する)より遥かに早いことを「無常迅速」と表現している。

寺院で時を知らせる合図として叩かれる板木(ばんぎ)に記されている文言が、「生死事大、無常迅速、各宣醒覚、謹勿放逸(しょうじはじだいにして むじょうじんそくなれば おのおのよろしくせいかくして つつしんでほういつなることなかれ)」

生き死にの問題は最も大切なことであり、世の移り変わりが迅速であれば、皆それそれがそのことに眼をそらさずに、怠ける事なく精進すべきである(『六祖壇経』)。

釈尊の遺誡として伝えられるのが次の一節である。

「さあ、修行僧たちよ、わたしはいまお前たちに告げよう、

もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠けることなく修行を完成なさい。」(中村 元訳)。

全てが無常であれば、今この瞬間に生死を離れる心を持つことこそが肝要であるとの教えであり、仏教の根幹である。

無常の風

死のこと。吹く風が花を散らすことに喩えて、生命が果てることを表現する。

有為(うい)

因縁(原因と条件)によって成立し、消滅変化する在り様を表現する。有為は刹那滅(せつなめつ)であるとされ、一瞬たりとも同じ姿を留めていない。原語はsaṃskṛta(サムスクリタ)で、諸行無常の諸行(saṃskāra、サンカーラ)と同じ語源から発している。諸行は有為であり無常である、つまりこの世のあらゆる現象は、原因や条件が重なった結果現われているものであり、実体として常に存在し続けられるものではない。従ってそれを求め、執着することが苦悩を生む。

有為に対して「無為(asaṃskṛta、アサムスクリタ)」を立てる際は、覚りの境地である涅槃や、物事が運動するのに必要な空間である虚空などをそれに当てるが、それは当初からあった考え方ではない。無為とは因果による生滅変化を離れた在り様のこと。

閻魔(えんま)

yama(ヤマ)と呼ばれた神格で、古く『リグ・ヴェーダ』時代には、史上で最初の死者であり、死者の国である天界を司る王となったとされたが、次第に死者の審判者としての性格が顕著となる。仏教では地獄を掌つかさどる閻魔大王と、欲界天の一である夜摩天(やまてん)の二者がそれに相当する。

仏教経典中に現われる古い例は『増一阿含経(ぞういつあごんぎょう)』で、生前の悪業の報いで地獄に堕ちてしまった者が閻羅王(えんらおう)の前で罪業を糾弾される様が描かれている。

出要(しゅつよう)

出離の要道。生死を繰り返す輪廻から解脱する方法のこと。

【現代語訳】

そもそも、朝に咲いたいとも艶(あで)やかなる花も、同じ日の夕刻に吹く風に散り易く、夕暮れ時の草木を彩る命の露も、翌朝(よくちょう)の朝日によって散り散り(ちりぢり)となることまことにた易い。これを知らないからこそ、永遠(とわ)に続くであろうと身の繁栄を期待し、これを理解しようとしないからこそ、いつまでも寿命尽きることなく、生きていたいなどと願うのです。

そうこうしている間に、ひとたびでも無常の風が吹き来り、因縁和合の仮の姿、儚(はかな)き露のような生命が断たれてしまえば、私たちもいずれは果て無き荒野に打ち捨てられ、あるいは遠い山奥に送られることでしょう。屍(しかばね)もとうとう苔(こけ)むす土に埋められ、魂は孤独にあてなき旅路に迷うことになります。妻や子供や、親兄弟も、たとえ親類縁者一堂に会するが如く、一つ屋根の下に暮らしていたとしても、死にゆく旅路において付き添ってくれることは決してありません。蔵には金銀財宝溢れていたとしても、そこでは何の役にも立たないでしょう。その時にただ我が身を苛(さいな)む思いは後悔の念のみであります。

さていよいよ閻魔大王が待つ審判の場に立たされるならば、我が身が生前重ねてきた悪しき行いの深さが見定められ、善悪の行いの重さが量られます。大王が罪人である私たちに尋ねてこのように糺(ただ)すことでしょう。

「汝は、釈尊が説かれた教えが広まる世界に生を受けながら、何故、道を修めず虚しくも再びこの場に戻って来たのであるか」

そう問われたとき、私たちはどのように答えたらよいのでしょうか?

一刻も早く、この迷いの生死輪廻の世界を解脱する道を求めて、もはやふたたび虚しくも三悪道に立ち返ってくることのないようにしなければなりません。

ブッダの言葉を引用します。

何の笑いがあろうか。何の歓びがあろうか?ー世間は常に燃え立っているのにー。汝らは暗黒に覆われている。どうして燈明を求めないのか?-『ブッダの真理のことば(ダンマパダ)』(中村元 訳)より

無常なる世界に生を受け、まさに無常の風そのものとして生きる私たちにとり最も大切なこと、それは無常であるからこそ、与えられた一瞬一瞬を無駄にすることなく、大切にそして懸命に生ききることだと思います。一寸先は闇と言われる如く、今年、生を謳歌していた者も、翌年には死出に旅立っているかもしれない、確実なことを言えば、今この瞬間に生きている私たち、これらの愛おしい人々の大半は、百年後には鬼籍の人となっているでしょう。

六道輪廻と言われる苦しみのサイクルから抜け出す道、凡夫であるからこそ、迎えとられていく西方浄土への往生の道は、この瞬間にも釈尊によって私たちに示されている。

生死輪廻の世界を解脱する道を心から願い、仏の示された道を歩んでいくべきである、法然上人の御言葉であります。

合掌

和尚のひとりごとNo229「法然上人御法語第二十一」

前篇 第二十一 精進(しょうじん)

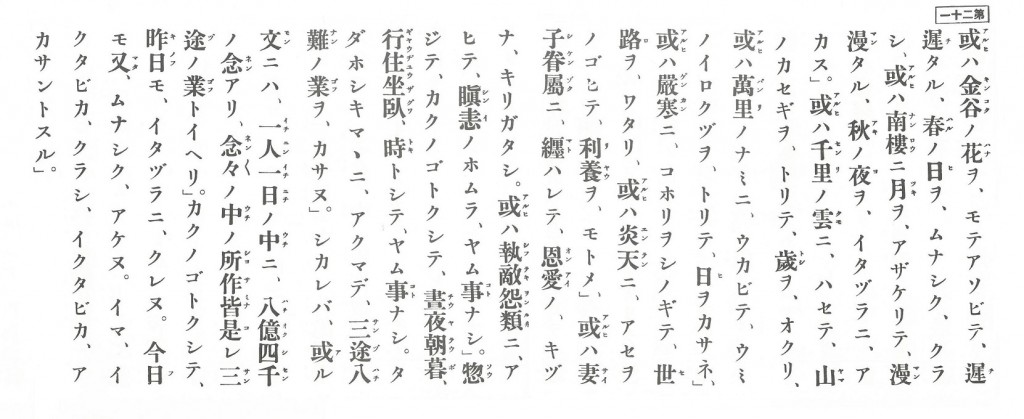

【原文】

あるいは金谷(きんこく)の花(はな)を弄(もてあそ)びて遅々(ちち)たる春(はる)の日(ひ)を虚(むな)しく暮らし、あるいは南楼(なんろう)に月(つき)をあざけりて漫々(まんまん)たる秋(あき)の夜(よ)を徒(いたず)らに明(あ)かす。

あるいは千里(せんり)の雲(くも)に馳(は)せて山(やま)の鹿(かせぎ)を捕(と)りて歳(とし)を送(おく)り、あるいは万里(ばんり)の波に浮(う)かびて海の鱗(いろくず)を捕(と)りて日(ひ)を重(かさ)ね、あるいは厳寒(げんかん)に氷を凌(しの)ぎて世路(せろ)を渡(わた)り、あるいは炎天(えんてん)に汗を拭(のご)いて利養(りよう)を求め、あるいは妻子(さいし)眷属(けんぞく)に纏(まと)われて恩愛(おんない)の絆(きずな)、切り難し。あるい執敵(しゅうてき)怨類(おんるい)に会いて瞋恚(しんに)の炎(ほむら)、止むことなし。

惣(そう)じてかくのごとくして、昼夜(ちゅうや)朝暮(ちょうぼ)、行住(ぎょうじゅう)坐臥(ざが)、時(とき)として止むことなし。ただほしきままに、飽(あ)くまで三途(さんず)八難(はちなん)の業(ごう)を重(かさ)ぬ。

然(しか)れば或(あ)る文(もん)には、「一人(いちにん)一日(いちにち)の中(うち)に八億四千(はちおくしせん)の念(ねん)あり。念々(ねんねん)の中(うち)の所作(しょさ)、皆(みな)是(こ)れ三途(さんず)の業(ごう)」と云(いえ)り。

かくのごとくして、昨日(きのう)も徒(いたず)らに暮(く)れぬ。今日(きょう)もまた、虚(むな)しく明けぬ。いま幾たびか暮らし、幾たびか明かさんとする。

(勅伝第32巻・登山状)

【ことばの説明】

精進(しょうじん)

仏道に適った行いに邁進すること、努力すること。原語はvīrya(ヴィールヤ)またはvyāyāma(ヴィヤーヤーマ)で、戦うこと、勇敢であることを意味する語根から派生したことば。

五根(ごこん)、五力(ごりき)、七覚支(しちかくし、七菩提分に同じ)や大乗菩薩の修行徳目である六波羅蜜(ろっぱらみつ)にも数えられる、仏道修行における最も基本的な徳目のひとつ。

金谷(きんこく)

中国晋の高級官吏であった石崇(せきそう 249~300年)の別荘である金谷園(きんこくえん)のこと。石崇は大富豪でもあり、誠に豪奢な暮らしぶりで知られていた。金谷園は現在の河南省洛陽の西北に位置する渓谷にあったと伝えられている。

南楼(なんろう)

征西将軍であった東晋の庾亮(ゆりょう)が月を賞詠したと伝えられる武昌江夏の名勝。武昌は現在の湖北省武漢市に位置する。

海の鱗(いろくず)

魚など、うろこのある水生生物のこと。うろくず。

瞋恚(しんに)

原語はdveṣa(ドゥヴェーシャ)で心のままにならないことに対する怒りや苛立ち。

数ある煩悩の中で最も強く根本的な三毒(三垢 さんく)のひとつに数えられる。

三途(さんず)八難(はちなん)

「三途」とは、悪業の結果として赴く地獄道・餓鬼道・畜生道と呼ばれる苦しみ多い境涯のこと(三悪道)。「八難」とは覚りを得るに当たった八種の困難のこと。『長阿含経』には三悪道に堕ちることに加えて、長寿天(ちょうじゅてん)や辺地(へんじ)と呼ばれる快楽ある世界に生まれること、また邪(よこしま)な見解に陥ること、十分な感覚器官を具えないこと、仏陀が出現する時代に生まれつかないことなどが八難として列挙されている。

或(あ)る文(もん)には…

道綽『安楽集』が引用する一節で昭玄沙門統曇曜の訳であると伝承される『浄土菩薩経(浄度三昧経)』に基づいている。

道綽禅師は、北斉の時代(562年)から唐の貞観19年(645年)まで在世した浄土教の祖師のひとり。全仏教を聖道門と浄土門に分けて、末法の凡夫である我々の機根に相応するのが後者であるとした。生涯の前半は涅槃経の研究者として名を馳せたが、次第に実践に重きを置くようになり、曇鸞大師を慕って浄土教に帰入、玄中寺を拠点として念仏の実践を広めた。

【現代語訳】

ある時は、金谷に咲き誇る花を愛でて、春うららかな心地よさの中で中身のない日々を費やし、またある時は、南楼の高見より明月(めいげつ)を楽しみ、秋の夜長を意味もなく過ごしてしまう。

ある時は、千里の雲の彼方にまで足を伸ばして山々をかけ鹿を追いながら幾年月(いくとしつき)を送り、ある時は、万里の波間を漂いながら魚を捉えて歳月を送り、ある時は厳しい寒さの中で氷を分け入り生計をつなぎ、またある時は炎天下に汗を拭い拭い財を求めているのが私たちの姿です。

さらにある時は、妻子や親兄弟に頼られ、その情愛を断ち切れずにおり、またある時は、仇敵・怨み深い相手に出遭う事でついに燃え盛る怒りの炎を消すことが叶いません。

凡そこのように人というものは、昼も夜も、明けても暮れても、日々の全ての場面にわたり、一時(いっとき)もこうした(迷いの)状況から抜け出し、身を引くことが出来ないのです。ただ心の赴くままに、どこまでも際限なく、三つの苦しみ多き境涯・覚りの境地に向かうにはほど遠い八つの難所ばかりを歩んで、悪しき行いを繰り返してしまうものなのです。

これらを踏まえて或る経典には「人として生を受けて、ほんの一日を過ごしただけで、実に八億四千ものさまざまな想いが湧き起こるが、それらの想いを抱いて行う行為ひとつひとつが悉く三つの苦しみ多き境涯へと導く悪しき行いとなるのである」と記されています。

このような訳で、つい昨日も(まさに今まで述べてきたように)虚しく終わってしまい、そして今日も同様に虚しく朝を迎えました。さらにこれからも、どれだけの夜を迎え、どれだけの朝を迎えることになるのでしょうか?

法然上人御法語の劈頭を飾る『難値得遇(なんちとくぐう)』は、遭い難き仏の教えに出会えたありがたさが語られていました。その最後に「然るを、今、遇い難くして遇う事を得たり。徒(いたず)らに明(あ)かし暮らして止(や)みなんこそ悲しけれ」とありました。ようやく出会えた教えに基づき、実践していくことが出来るのに、ただなんとなくぼんやりと日々を過ごしてしまう、それこそ悲しむべきことではないか?

今回の前篇第二十二はそれに続く内容となっています。

「あるいは千里の雲に馳せて山の鹿を捕りて歳を送り、あるいは…」これらは身体を酷使してでも働かざるを得ない生活苦を表現し、「妻子眷属に纏われて」の「恩愛の絆」は家を持ち、家族を守る上で必ず味わう断ち難き情愛の絆を表し、また「執敵怨類に会いて」の「瞋恚の炎」も、日々私たちを悩ます感情であります。

ただ生きていく上でも、誠に多くの想いがこころを去来し、そのひとつひとつが行いを悪しき方向に動機付け、苦しみの連鎖を生む原因となっている。この御法語に描かれるのは、まさにそのような絶望的な状況であると思います。

合掌

和尚のひとりごとNo224「法然上人御法語第二十」

前篇 第20 難修観法(なんじゅかんぼう)

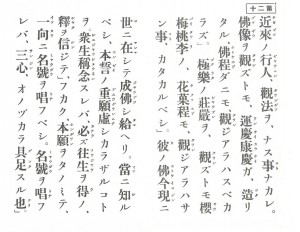

【原文】

近来(ちかごろ)の行人(ぎょうにん)、観法(かんぼう)をなす事(こと)なかれ。仏像を観(かん)ずとも、運慶(うんけい)・康慶(こうけい)が造(つく)りたる仏(ほとけ)程(ほど)だにも観(かん)じ現(あら)わすべからず。極楽(ごくらく)の荘厳(しょうごん)を観(かん)ずとも、桜梅桃李(ようばいとうり)の花菓(けか)程(ほど)も、観(かん)じ現(あら)わさんこと、難(かた)かるべし。

「彼(か)の仏、今(いま)現(げん)に世(よ)に在(ましま)して成仏(じょうぶつ)し給(たま)えり。当(まさ)に知(し)るべし、本誓(ほんぜい)の重願(じゅうがん)、虚(むな)しからざることを。衆生(しゅじょう)称念(しょうねん)すれば、必(かなら)ず往生(おうじょう)を得(う)」の釈(しゃく)を信じて、深く本願を頼(たの)みて、一向(いっこう)に名号(みょうごう)を称(とな)うべし。名号(みょうごう)を称(とな)うれば、三心(さんじん)、自(おの)ずから具足(ぐそく)するなり。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

難修観法(なんじゅかんぼう)

観法(かんぼう)

「観法」は、観察(かんざつ)の行によって覚りの境地を目指す修行法。観察の対象は、現象としての法や自己の心の動き、仏法の真理そのものや仏・仏国土の姿形など、文献や宗派等によりまちまちであるが、智慧によって対象を正しく見極めようとする点では共通である。「観」はvipaśyanā(ヴィパッシャナー)と言い、物事を見る、思うを意味する言葉に由来する。

「難修」は修め難いこと。つまり「難修観法」は修めることが非常に困難な観察行を意味している。

近来(ちかごろ)

字義通りでは最近、昨今という意味だが、末法に入らんとするこの頃というニュアンスが込められている。末法(まっぽう)あるいは末世(まっせ)という見方は、仏教の開祖である釈尊が入滅した時から、最終的に仏法が滅びてしまうまでの期間を三つの段階に分ける三時説に由来する。まず正法の時代には、つまり釈尊滅後しばらくの期間は、釈尊が説かれた教えの通りに実践修行がなされ、その結果として覚りを得る者も少なからず存在する。続く像法の時代には、教えと行は伝えられるが、その結果として覚り(証)を得る者がもはや存在しない。さらに末法になると教えのみが残り、教えの通りに実践する者も覚りを得る者もない時代となり、やがて法滅を迎えると説かれている。法然上人当時は仏滅を紀元前949年とする説に則って永承7年(1052年)には末法に入ったと考えられ、実際に戦乱や天変地異が起こり始めたと言う。

このように仏教そのものが次第に衰退していくという歴史観は、仏教の故国インドへの異民族の侵入などの歴史的事件が大きな影を落としており、実際に末法思想を強調する事で有名な『大集経(だいじっきょう)』月蔵分(がつぞうぶん)や『蓮華面経(れんげめんぎょう)』を訳した那連提耶舎(なれんだいやしゃ、ナレーンドラヤシャス)は、西北インドに侵入したエフタル族の迫害を目の当たりにしていたと言われている。後世チベットに伝えられた『時輪タントラ』(カーラチャクラ・タントラ)はインド密教の掉尾を飾る密教経典であるが、そこには既にイスラム教の侵入によって滅びんとしているインド仏教の姿とその復興が晩年の釈尊によって暗示され、密教のみが流通する復興までの期間がまさに末法の時代として描かれている。

運慶(うんけい)・康慶(こうけい)

運慶は貞応2年(1223年)頃、法然上人の在世と重なる平安時代後期から鎌倉時代初期に活躍した仏師。奈良時代の写実と平安初期の力強い重量感を取り入れて新しい様式を確立、それは特に台頭しつつある東国の武士たちに好まれ、鎌倉彫刻に多大な影響を残したと評価されている。

康慶はその父で、南都を拠点とする仏師集団・慶派(けいは)の頭領だった。

荘厳(しょうごん)

原語はvyūha(ヴィユーハ)で、元々は「飾り、配列」を意味し、見事に配置されている、美しく飾られていることを表現するようになった。『阿弥陀経』の原名はSukhāvatī-vyūha(スカーヴァティー・ヴィユーハ)でその意味は「極楽(安楽ある場所)の荘厳」である。

極楽の荘厳と言う場合は、極楽浄土の美しい様であり、それはまさにその仏国土を建立した仏の威神力(偉大なる力)によって生じたものであるとされる。

本誓(ほんぜい)の重願(じゅうがん)

「本誓」は本願に同じ。阿弥陀仏が仏となる以前の修行時代に立てた誓願(誓い)の意味。原語pūrva-praṇidhānaは「以前の誓願」を意味する。「重願」は深く荘重な誓願、四十八願中の念仏往生願(第十八願)のこと。

【現代語訳】

(末法を迎える)今のような世相で、仏道修行を志さんとする者は、観察の行法を行ってはなりません。(それはたとえ)仏の御姿を観想しようとしても、結果得られるイメージは(貧弱であり)、(彼の)運慶や康慶(という著名な仏師)が造形する仏像ほどにも、生き生きと鮮やかな姿を思い浮かべることなど出来はしないからです。(同様に)極楽浄土のそれは見事であろう荘厳を観想しようとしても、(我々が日常的に目にする)桜や梅や桃や李(すもも)の果実(かじつ)にさえも及ばぬ姿しか思い浮かべることが出来ないでしょう。

「彼の仏(である阿弥陀仏)は、まさにこの今、この瞬間に、我々の住むこの宇宙に現存し、仏となっておられる。まさによく理解すべきである。阿弥陀仏が、仏となる以前に誓われた誓願(である第十八願)は確実に成就しているのだということを。(すなわち)衆生が称名念仏すれば必ず往生できるのだ」という(善導大師の)解釈を心から信じ、本願を頼りとして、ただひたすらに(阿弥陀仏の)名号を称えるべきです。(このように)名号を称えれば、三心(という往生に必要な心)は自ずと具わってくるのですから。

伝統的に覚りを目指す仏道修行に観法(観察の行法)は不可欠なものでした。

釈尊は菩提樹下での禅定観察により、この世の実相が無常転変(むじょうてんぺん)極まりないことを見通され仏陀となりました。

大乗唯識(ゆいしき)の理(ことわり)は、瑜伽(ヨーガ)によって体得され、我が浄土門においては観察行は修めるべき五つの修行(五種正行)に数えられています。

しかしながら法然上人の時代、世は次第に末法に入りつつあると信じられていました。少なくとも数多くの民衆にとり、天変地異が続発し、疫病が蔓延し、戦乱が続く世の中は、まさに末世の様相を呈していたことでしょう。仏の教えは存続していても、それを実践する者もいなければ、覚りを得る者も存在し得ない世界、そのような末法に生きるごく普通の人(凡夫)である私たちに、果たして観法を実践していくことが出来るでしょうか?勝れて集中力と忍耐を必要とし、一心不乱に邁進することが許されるような環境でこそ行える、つまり難修難行であります。

末法はかつて娑婆世界に生を受け我々を導いた釈尊自身が予告した仏なき世界、修行なき世界です。教えはあっても実践が決してままならぬ、そうした無仏の世において、一すじの光明となったのが阿弥陀仏による救済の教えでした。

阿弥陀仏の本願を信じ、その通りに念仏を実践すること、それが私たちに示された凡夫が救われゆく唯一の道であります。そして、実践の中で心が作られ、念仏による往生を心から信じることができるようになる。称念と三心が相即しているという元祖上人の立場が明確に示された御法語だと思います。

合掌

和尚のひとりごとNo214「法然上人御法語第十九」

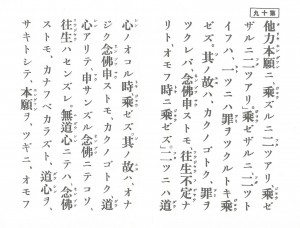

前篇 第19 乗仏本願(じょうぶつほんがん)

~信が往生へと導く~

他力本願(たりきほんがん)に乗(じょう)ずるに二つあり。乗(じょう)ぜざるに二つあり。乗ぜざるに二つというは、一つには、罪を造るとき乗ぜず。その故は、「かくのごとく罪を造れば、念仏申すとも往生不定(おうじょうふじょう)なり」と思うときに乗ぜず。

二つには、道心(どうしん)の発(おこ)るとき乗ぜず。その故は、「同じく念仏申すとも、かくのごとく道心ありて申(もう)さんずる念仏にてこそ往生はせんずれ。無道心(むどうしん)にては、念仏すとも叶(かな)うべからず」と、道心(どうしん)を先(さき)として、本願を次に思うとき乗(じょう)ぜざるなり。

次に、本願に乗ずるに二つの様(よう)というは、一つには罪造るとき乗(じょう)ずるなり。その故は、「かくのごとく罪を造れば、決定(けつじょう)して地獄に堕(お)つべし。しかるに本願の名号を称(とな)うれば、決定(けつじょう)往生せん事のうれしさよ」と悦(よろこ)ぶときに乗ずるなり。

二つには、道心発(おこ)るとき乗ずるなり。その故は、「この道心にて往生すべからず。これほどの道心は、無始(むし)よりこのかた発(おこ)れども、いまだ生死(しょうじ)を離れず。故(かるがゆえ)に、道心の有無(うむ)を論ぜず、造罪(ぞうざい)の軽重(きょうじゅう)を言わず、ただ本願の称名(しょうみょう)を念々(ねんねん)相続(そうぞく)せん力(ちから)によりてぞ、往生は遂(と)ぐべき」と思うときに、他力本願(たりきほんがん)に乗ずるなり。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

乗仏本願(じょうぶつほんがん)

阿弥陀仏の本願の力に身を任せて往生を遂げること。

善導大師の『発願文』には次のようにある。

「聖衆現前 乗仏本願 阿弥陀仏国 上品往生(聖衆現前(しょうじゅげんぜん)したまい、仏(ほとけ)の本願に乗じて、阿弥陀仏国(あみだぶっこく)に上品往生(じょうぼんおうじょう)せしめたまえ」

「命終わるまさにその時、極楽浄土の聖なる者たち(仏・菩薩)が眼前に現われ、阿弥陀仏の本願の力に乗って、極楽世界の最高の位に往生を果たさんことを」

善導大師の切なる願いが込められている。

他力本願(たりきほんがん)

阿弥陀仏の本願に基づく救済の力、本願力のこと。

「他力」は自らではなく他なる仏の力のこと、「本願」はその救済の力を指しており、意味は同じ。

道心(どうしん)

菩提心(bodhi-citta、ボーディチッタ)の意訳で、菩提(覚りの智慧)の獲得を目指す心の意味。詳しくは阿耨多羅三藐三菩提心(あのくたらさんみゃくさんぼだいしん)、意味をとって「無上正等覚心(むじょうしょうとうがくしん)」などと訳される。この場合は仏と同等の最高の覚りを目指す心を表現している。

広く衆生の救済を理想とする大乗仏教に至って強調されるようになった言葉で、求道者である菩薩が必ず持たなければならない心(決意)であり、大乗菩薩道の出発点となる。

しかしながら『選択集』でも説示されるように、法然上人にとっては菩提心は往生に対して必ずしも必要なものではなかった。また諸宗によって菩提心の義は不同であること、つまりその拠って立つ立場により、菩提心の意味合いも同一ではないことを述べて、ただ善導大師が理解する菩提心の解釈によるべきであるとされる。

これに対して華厳宗の明恵は、法然上人の理解には「菩提心を撥去する(軽んじる)過失」があると批判の目を向けた。

罪を造れば…地獄に堕(お)つべし

罪をつくる行いが地獄への生まれ変わりの原因となる。インド以来変わらぬ根本原則として自業自得という考え方がある。自ら為した行い(業)の報いは、それを為した者がいつか必ず引き受けなければならない。悪業が因となって苦なる果を生むときも、善業が因となって楽なる果を結ぶ際も全く同様に。仏教において自らの行為を律する道徳律を支える厳格な法則である。しかしながらそれにも関わらず、悪業を為した者さえも阿弥陀仏の本願によって救済されゆく姿が描かれることになる。

「地獄」はnaraka(奈落、ならく)またはniraya(ニラヤ)がその原語であり、地下深き闇の世界という意味を持つという。単純に死後の世界として表象される際は、経験を超えた死後の世界というものが、釈尊が本来「無記」として語らなかった形而上学的領域に属する以上、教えを説く際の方便として利用されたか、歴史の経過に応じて徐々に民間信仰が取り入れられていったものと想像される。輪廻思想を釈尊がどの程度許容していたか、あるいは全く認めていなかったかについては結論が出ていない。いずれにせよ我々に馴染み深い地獄や六道輪廻の在り様は、平安時代の源信僧都の『往生要集』、そしてそれが基づくアビダルマ文献に描かれる他界観に基づいていると言われている。

本願の名号

阿弥陀仏の六時名号であるが、本願の中で浄土往生の為の行として選び取られた称名念仏のことを指す。

無始(むし)

始まりがない様、あるいは始まりが辿れないほど遥か昔から、という意味。

無始無終(むしむしゅう)と言うときは、始めもなく、終わりもない無限性を表す。この場合は生まれ変わりの輪廻には、始まりというものがないと考えることからこのように表現する。

生死(しょうじ)

生まれ死に、再び生まれることを繰り返す様。その舞台は、六道(あるいは五道)に数えられる迷いの境涯であり、業報の法則が支配する世界である。その世界を抜け出るには、覚りを得て仏陀となるしかないが、阿弥陀仏はもう一つの解脱の道を示されている。それが西方仏国土への往生(生まれ変わり)の道である。

【現代語訳】

阿弥陀仏の本願の力に乗じることが出来る場合に二つのパターンがあり、乗じない場合にも二つのパターンがあります。

まず乗じない場合の二つですが、その第一は、罪を犯すときには乗じることが出来ません。何故ならば、(罪を犯した際に)「このように罪を犯してしまえば、たとえ念仏を称えても往生は確かなものとはならない」と考えてしまうと(決して)乗じることがないからです。

その第二に覚りを求める求道心(菩提心)起こるときには乗じることが出来ません。何故ならば、「同じ念仏を称えるという行為であるが、今行っているように菩提心を持った上で申す念仏によってはじめて往生は叶うのである。(仮にこの大切な)菩提心がない場合には、念仏は叶わない」と(考えて)、菩提心を先に優先させて、仏の本願に重きを置かなければ乗じることが出来ないからです。

次に本願の力に乗じる場合の二つですが、まず第一に、罪を犯すときには乗じることが出来ます。何故ならば、「このように罪を犯してしまえば、間違いなく地獄(と呼ばれる悪しき境涯)に生まれ変わるだろう。しかしながら(罪を犯していながらでも、仏の)本願に誓われた名号を称えれば、必ず往生できるとは何と悦ばしいことか」と喜び勇む心を抱くときには乗じることが出来るからです。

その第二に、覚りを求める求道心(菩提心)起こるときには乗じることが出来ます。何故ならば、「(今起こしている)この菩提心によって往生することは叶わない。この程度の菩提心であれば久遠の昔より(輪廻を繰り返す中で)今のこの時点に至るまでに起こしてきたものであるが、(現に)未だに迷いの世界で生まれ変わりを繰り返す生存のあり方から解脱出来ていないではないか。だからこそ、菩提心を持つことが出来るか、出来ないかを問わず、犯した罪の軽さや重さを図らず、ただひたすらに本願に誓われた称名念仏を絶え間なく持続する力によってこそ、往生を遂げることが出来るのだ」と(心の底から)思うときに、(私ではない仏の)他力本願の力に乗じ、身を任せることが出来るからであります。

往生を遂げるには仏の本願に「乗じる」ことが必要です。そして本願に乗じるには、本願の力に対する信頼(信)をゆるぎないものとしたうえで、本願に約束された行である念仏を実践していくことが求められます。反対に本願を軽んじていれば、たとえ念仏を実践しても往生は叶わないと言われます。

阿弥陀仏が罪人であっても救済の対象となされることは『一紙小消息』の次の一節でも明白です。「罪人なりとても疑うべからず。罪根深きをも嫌らはじと宣えり(たとえ罪を犯す程の悪人であっても疑ってはならない。(彼の仏は)罪深い者であっても分け隔てはしない、と仰っているのだから)」。

さらに「本願に乗ずることは、信心の深きによるべし(本願に乗じるには、深く信ずる心を持てるかどうかにかかっている)」とも記されています。

「往生は、不定と思えば、やがて不定なり。一定と思えば、一定する事にて候ふなり(往生が確かなものではないと思えば、確かなものとはならない。ただしそれが確かなものであると思うことができれば、往生は定まるのである)」(『御消息』)

臨終時の来迎は平生に実践する念仏の功徳によって果たされます。念仏という行為が往生という実を結ぶ、それは他なる仏の本願の力によってに他なりません。往生には信の確立が肝要であると説くこの御法語は、浄土宗における「信」の重要性を端的に示すとともに、臨終を迎えるまでの平生における安心の在り様を示しているのではないでしょうか?

合掌

和尚のひとりごとNo199「法然上人御法語第十八」

~念仏が肝要~

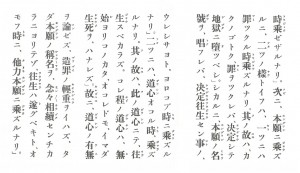

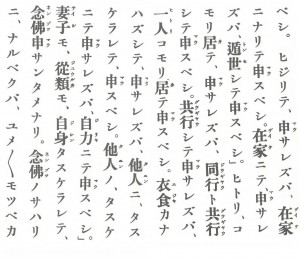

【原文】

現世(げんぜ)を過(す)ぐべき様(よう)は、念仏の申(もう)されん方(かた)によりて過ぐべし。念仏の障(さわ)りになりぬべからん事をば厭い捨(す)つべし。

一所(いっしょ)にて申(もう)されずば、修行して申(もう)すべし。修行して申されずば、一所に住(じゅう)して申すべし。聖(ひじ)りて申されずば、在家(ざいけ)になりて申すべし。在家にて申されずば、遁世(とんせ)して申すべし。

一人籠(こも)り居(い)て申されずば、同行(どうぎょう)と共行(ぐうぎょう)して申すべし。共行して申されずば、一人籠り居て申すべし。衣食(えじき)叶(かな)わずして申されずば、他人に助けられて申すべし。他人の助けにて申されずば、自力(じりき)にて申すべし。

妻子(さいし)も従類(じゅうるい)も、自身(じしん)助けられて、念仏申(もう)さんためなり。念仏の障りになるべくば、ゆめゆめ持つべからず。所知(しょち)所領(しょりょう)も、念仏の助業(じょごう)ならば大切なり。妨(さまた)げにならば、持つべからず。

惣(そう)じてこれを言わば、自身安穏(あんのん)にして念仏往生を遂げんがためには、何事もみな念仏の助業なり。

三途(さんず)に還るべきことをする身(み)をだにも、捨て難(がた)ければ、顧(かえり)み育(はぐく)むぞかし。まして往生すべき念仏申(もう)さん身(み)をば、いかにも育みもてなすべし。

念仏の助業ならずして、今生(こんじょう)のために身をを貪求(とんぐ)するは、三悪道(さんなくどう)の業(ごう)となる。往生極楽のために自身を貪求するは、往生の助業となるなり。

(勅伝第45巻)

【ことばの説明】

現世(げんぜ)

この世で現に受けている生のこと。今生(こんじょう)。

仏教で用いる場合には大きく二つの意味がある。

一つは現在の瞬間(一刹那 いっせつな)のこと。『阿毘達磨俱舎論(あびだつまくしゃろん)』によれば存在の構成要素であり、実在であるところの法(ダルマ)を時間的様態において分類する際に、その法が未だ生じていない様態を未来世、現に生じている様態を現在世(現世)、既に生じ終って滅してしまった様態を過去世とする。『俱舎論』に描かれる説一切有部の世界観では、法は三世に亘って実在するが、未だ顕在化していない状態から一瞬だけ顕在化し、またすぐに潜在的な状態に移行すると考える。つまり生じては滅することを繰り返す法の様態を三世に分類しているのであって、それ以外に実体的な範疇としての時間を認めている訳ではない。

もう一つは今生を意味する場合で、前際(前世)、中際(現世)、後際(来世)の三際(三世)を数える。この場合は輪廻説との関連で、今生で生を受けたこの身を含めて、すべて前際(前世)になしてきた業の報いであり、また中際(現世)の業の報いを同じ中際(現世)、もしくは後際(来世)で受けると考える。このうち、中際(現世)の善なる業(善き行い)の報いとして楽なる果を得ることを現世利益(げんぜりやく)と呼んでいる。

聖(ひじ)りて/遁世(とんせ)して

聖(ひじり)とは一般的には高徳の僧侶のことを指すが、もともとは仏教伝来以前から我国で活動していた民間の宗教者・呪術者のことを指していた。仏教伝来以降、奈良時代から平安時代にかけて、寺院に定住せず諸国を遊行(ゆぎょう)したり、山林に入って修行する隠遁的な行者を指す総称となり、浄土信仰を民間に広めるのに功績が認められる念仏聖や、弘法大師信仰を全国に普及させた高野聖がよく知られている。

ここでは「遁世(とんせ)」とパラレルであり、寺院に住する官僚としての僧侶ではなく、まさに法然上人がそうであったように、隠遁して道を求める求道者のイメージで語られている。鎌倉時代中期の仏教説話集である『沙石集(しゃせきしゅう)』では、妻帯せず家庭を持たない独身を指す言葉として「ひじる(ひじりらしく振舞う)」という表現が登場する。

従類(じゅうるい)

一族、眷属(けんぞく)、親類縁者のこと。

三途(さんず)/三悪道(さんあくどう)

亡者が赴くべき三つの場所である火途(かず)・血途(けつず)・刀途(とうず)の総称。「火途」とは猛火に焼かれる苦しみのある場所、「血途」とは互いに貪り合う苦しみのある場所、「刀途」とは刀剣で強迫される苦しみのある場所のことで、それぞれ六道の中の地獄道・畜生道・餓鬼道あたる。三悪道ともいう。

【現代語訳】

この身を与えられた今生の世の過ごし方としては、念仏を申し易いように過ごすべきです。念仏を邪魔する様な要因は、厭い捨て去るべきです。

もし一ヵ所に留まり念仏することが出来ないのであれば、諸国を行脚(あんぎゃ)して称えなさい。行脚して称えることが出来ないのであれば、一ヵ所に留まって念仏しなさい。俗世を離れ道を求める中で称えられないのであれば、在家の身となって称えなさい。在家の身にて称えられないのであれば、俗世を離れ道を求める中で称えなさい。

独り籠って称えられなければ、志(こころざし)同じく道を共に歩む者たちと励まし合って称えなさい。仲間たちと称えられなければ、独り籠って称えなさい。(念仏を称えることで)自力で衣食などの生計を立てることが出来なければ、他人の助けに頼って称えなさい。他人の助けに頼ってでは称えられなければ、自力で生計を立てながら称えなさい。

妻を迎え子を授かるのも、親類縁者たちも、全て自分自身がそれによって支えられて念仏を称えられるようになる為にあるのです。念仏の妨げとなるのであれば、決して持つべきではありません。領地ももしそれが念仏の行を支えることに役立つならば大切です。念仏の妨げとなるのであれば、持つべきではありません。

要するに、自分自身が無事息災である穏やかな暮らしを送りながら、念仏による往生を果たす為には、念仏以外の全ての行いが悉く念仏を助けるものとなるべきなのです。

たとえ(自分が、六道の中の地獄・餓鬼・畜生といった)三つの悪しき境遇に再び生まれ変わってしまうような(悪業を犯す)存在であったとしても、(人というものは自分自身を)愛おしいのであれば、気にかけ労(いた)わるものです。ましてや往生すべく念仏を称える身であればこそ、是が非でも労わり育みなさい。

念仏を助ける訳でもなく、この今生の生を楽しみ、この世を渡っていく、唯その目的でのみ我が身を愛し、欲の赴くままに貪り求める生活を行えば、三つの悪しき境遇に堕ちていく行いとなるのです。(それに対して)極楽国への往生を果たす為に我が身を愛することは、往生を助ける行いとなるのです。

末法という時代観は、私たちを取り囲む環境について言ったものです。教えのみがあり、覚りを目指す修行も、その果である涅槃ももはや存在しない世界、そこにおいてはほんの少しの油断が三悪道へ堕ちる要因となってしまう。自分が知らぬ間に、覚りの妨げとなる煩悩を増上し、気づかぬうちに悪をなしてしまう環境だと言えるでしょう。

人は誰でも自分が愛おしいものです。釈尊は「皆それぞれが自己が愛しいのである。だからこそ、自分のために他人を害することがあってはならない」と仰っています。

ここで法然上人は、何よりも念仏を最優先事項として生きるべきことを私たちに薦められています。そして自分が愛おしいからこそ、最終的には念仏による往生を遂げられるように、今この時、そしてこれからの日々一刻一刻を生きるべきことを教えて下さっているように思えます。あれこれ思い悩む必要はない、一番大事なことを見据えて、日々を大切に生きて行きなさい、そのような声が聞こえてくるようです。

合掌

和尚のひとりごとNo192「法然上人御法語第十七」

~仏の名号は全ての道を含んでいる~

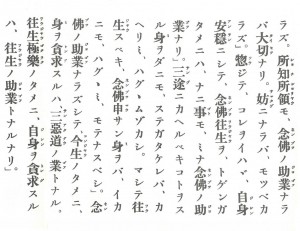

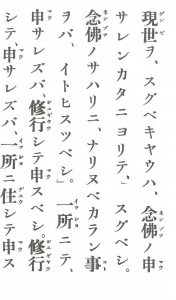

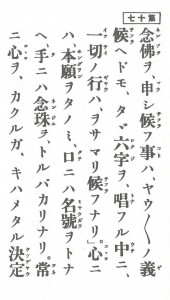

【原文】

念仏を申(もう)し候(そうろ)うことは、様々(ようよう)の義候(そうら)えども、ただ六字を唱(とな)うる中(うち)に、一切の行はおさまり候(そうろ)うなり。心には本願を頼み、口には名号(みょうごう)を称(とな)え、手には念珠(ねんじゅ)を取るばかりなり。常に心をかくるが、極(きわ)めたる決定往生(けつじょうおうじょう)の業にて候うなり。

念仏の行(ぎょう)は、もとより行住坐臥(ぎょうじゅうざが)、時処(じしょ)諸縁(しょえん)を嫌(きら)わず、身口(しんく)の不浄(ふじょう)を嫌(きら)わぬ行(ぎょう)にて、易行(いぎょう)往生(おうじょう)と申し候うなり。

ただし、心を浄(きよ)くして申すを、第一の行と申し候うなり。人をも左様(さよう)に御勧(おすす)め候うべし。ゆめゆめ此(こ)の御心(おんこころ)は、いよいよ強くならせ給(たま)い候うべし。

(勅伝第25巻)

【ことばの説明】

易行往生(いぎょうおうじょう)

「易行」とは、他力である阿弥陀仏の本願力によって浄土へ往生することを目指す行法の事。自力による難行道との対比で語られる。

この難易二道は曇鸞大師の『往生論註』に記されるのを嚆矢とするが、元はインドの祖師である龍樹菩薩に帰せられる『十住毘婆沙論』に、菩薩が「菩薩阿毘跋致(あびばっち)を求むる」二種の道として説かれている。「阿毘跋致(アヴァイヴァルティカ、avaivartika)」とは不退転の境地で、菩薩がもう決して仏道修行の道のりを退く事のなくなった高い境地のこと。

その易行、具体的には仏の本願に誓われた念仏という行いやすい行によって極楽往生を果たす事を易行往生と表現している。

様々(ようよう)の義

念仏を称えることに包含される様々な意義。

元祖上人にとり往生浄土に向けた一切の行法は悉くこの六字名号を称える中に収まっている。勢観房源智に授けた『一枚起請文』に云く「三心四修(さんじんししゅ)と申もうすことの候(そうろう)は、皆決定(けつじょう)して南無阿弥陀佛にて往生するぞと思おもううちにこもり候なり」。浄土願生者に枢要なる心構えである三心も、念仏実践の在り様を示す四修も、あるいは世親菩薩が『往生論』で説示した往生の為の五つの行法である五念門も、すべて六字名号すなわち”南無阿弥陀佛”を称える中に込められていると言われる。

六字(ろくじ)

南無阿弥陀佛の六字名号のこと。南無はnamas、すなわち帰命すること、阿弥陀仏の原語は、amitābha(アミターバ、無量の光明)あるいはamitāyus(アミターユス、無量の寿命)とする説が有力。その意味をとれば、阿弥陀と名付けられる覚者に対して私は帰依しますとの意。

善導大師『観経疏』玄義分には「南無と言うは、すなわちこれ帰命、またこれ発願回向の義。阿弥陀仏と言うは、すなわちこれその行なり」とあり、浄土宗ではこの六字名号を「南無」に表される浄土往生への「願い」と、「阿弥陀仏」で表される念仏という「行い」を共に具足する事で私たち凡夫の即得往生が可能となると解釈する。

行住坐臥(ぎょうじゅうざが)

日常の立ち居振る舞い全てをこの四文字(四威儀)で表現する。本来は僧尼(出家)が律に基づく生活の中で守るべき作法を指した。

「行」は、行く事、あるいは行ずる事。「住」は留まる事。「坐」は座る事、「臥」は横たわる事。

【現代語訳】

念仏を称えるという行為の中には、実に様々な意義がありますが、ただ(南無阿弥陀佛という)六字名号を称える中に、一切の行法が収まっているのです。心中では仏の本願を拠り所とし、口では仏の名号を称え、手には数珠を手繰るばかり(で他の行をあえて行わず念仏を称えるのみ)。常にこのように気にかけることが、往生が確かなものとなる、この上ない行いとなるのです。

念仏の行というのは、日々の生活のあらゆる場面においても、例えば時間や場所や生きていく上での様々な関わりや状況を選ばず、身体による動作や言語表現が浄らかではないことさえも問わない行であることは言うを待ちません。(まさにそのことによって)行いやすい行による往生であると言われるのです。

とは言え、心を浄らかなるものにして称える念仏は、最も勝れた行であると申します。自分以外の他人にも、まさにそのように勧めるべきです。是非とも心して上に述べた御心を堅固なものとしてください。

「一心に専ら弥陀の名号を念じ、行住坐臥、時節の久遠を問わず、念々に捨てざる」こと

これが浄土宗における御念仏の定義である。

善導大師は『観無量寿経』の心を汲み、仏の真意を上記のように表し、法然上人はこれを承けて、弥陀の大慈悲による救済を自ら体現された。身が浄らかなこと、言葉が正しいこと、そして何よりも心が寂静であること、仏教の理想は確かにそうである。しかしながら今この場でそれを実践することはた易いことではない。時を待たずに、今私たち凡夫にできる正しい実践、それこそが口に名号を称えることであり、その六字名号に一切の行、言い換えれば一切の功徳が込められているのである。

和尚のひとりごとNo190「法然上人御法語第十六」

~他なる力~

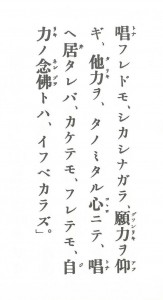

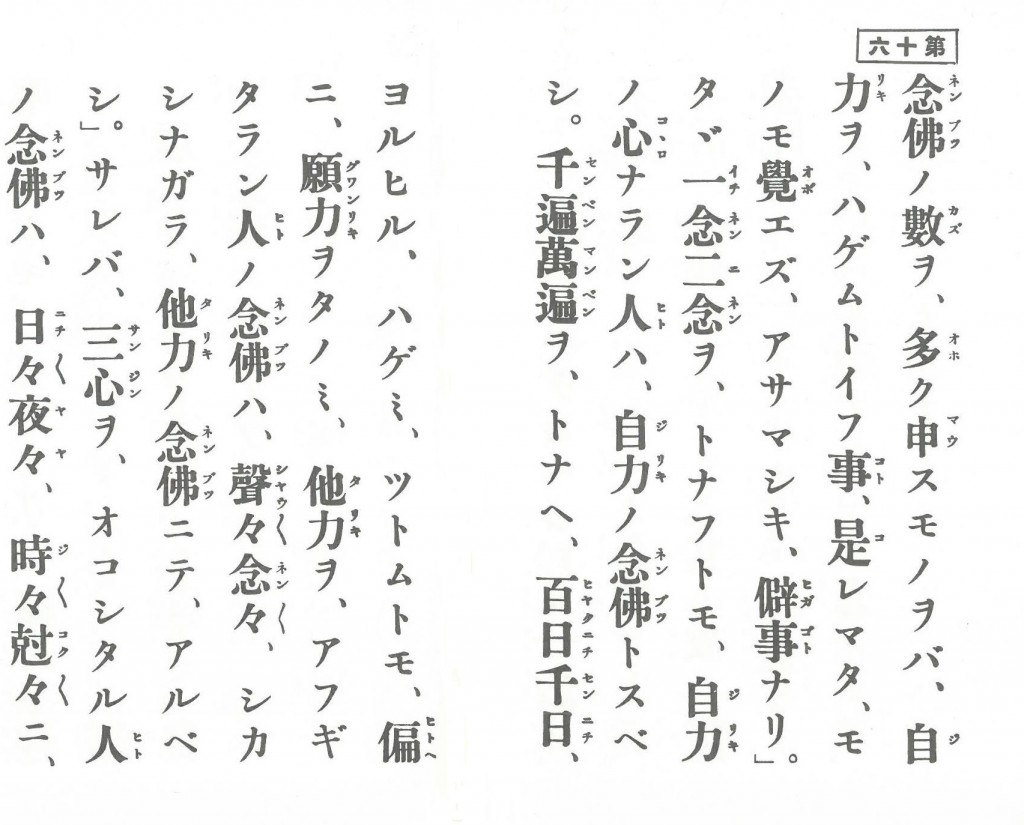

【原文】

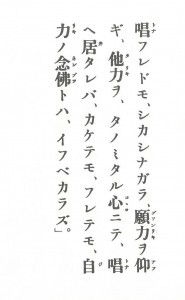

念仏の数(かず)を多く申す者をば、自力(じりき)を励むと云う事、これまたものも覚(おぼ)えず浅ましき僻事(ひがごと)なり。ただ一念二念(いちねんにねん)を称(とな)うとも、自力の心ならん人は、自力の念仏とすべし。

千遍(せんべん)万遍(まんべん)をとなえ、百日(ひゃくにち)千日(せんにち)、夜昼励み勤(つと)むとも、偏(ひとえ)に願力(がんりき)を頼み、他力(たりき)を仰ぎたらん人の念仏は、声々念々(しょうしょうねんねん)、しかしながら他力の念仏にてあるべし。

されば三心(さんじん)を発(おこ)したる人の念仏は、日々夜々(にちにちやや)、時々尅々(じじこくこく)に称(とな)うれども、しかしながら願力を仰(あお)ぎ、他力を頼みたる心にて称(とな)え居(い)たれば、かけてもふれても自力の念仏とは云うべからず。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

他力の念仏/自力の念仏

「他力の念仏」とは阿弥陀仏の本願力によって往生を果たそうとする立場に拠るものであり、「自力の念仏」とは自己の行ずる念仏の功徳によって往生を果たそうとする立場に拠るものである。そもそも仏の名を呼ぶという行為としての念仏は能動的たらざる得ないものであり、仏の名を称えるという行為自体は一緒だが、その心が異なっていると理解する。

僻事(ひがごと)

間違いや誤りの意。また事実にあわない様。

願力(がんりき)

阿弥陀仏の本願の力の事。本願の力(本願力)とは、本願が成就し仏と成った(覚ってブッダとなった)ことによって得られた力。そもそも誓い自体が達成困難であればある程、成就した結果として得られる力も絶大であると考えられたのは、古代インドのバラモン教の伝統的な考え方である。まさにそれが民衆が聖者に対して持つイメージ(期待)であった事が想像できる。

阿弥陀仏は修行時代(因位の菩薩時代)、法蔵という一比丘として衆生救済の誓願を立て、長大な期間に渡り困難な道を歩んだ結果、偉大なる救済の力すなわち本願力を獲得しており、私たちはその本願力に乗ずる事で往生を果たす事が出来るのである。

三心(さんじん)

阿弥陀仏の浄土である西方極楽世界に往生しようと望む者が持つべき三つの心構え。至誠心・深心・回向発願心のこと。一言で述べれば真実心で往生を願う心である。

『観経』には「衆生あってかの国に生ぜんと願せば、三種の心を発すべし」とあり、また「三心を具する者は、必ずかの国に生ず」ともある。三心は浄土願生者が持つべき精神的様態であり、同時にそれを具足すれば往生が叶うとされていた。

法然上人は善導大師の所説を受けて、師と同様に三心を重視する。すなわち『選択集』において善導大師の次の文言を引用する。「三心はこれ行者の至要なり」そして「もし一心をも少かけぬれば即ち生ずることを得ず」、つまり三心が一つも欠けることなく具足しなければ往生は叶わないとされているのである。しかし一方で、行為としての念仏を相続する中で、三心は自ずと具わってくるという元祖の言葉も残されている。

【現代語訳】

「念仏を行う回数が多い人というのは自力に頼り念仏に励む人だ」などと言う事は、道理をわきまえないばかりか、事実にあわない様は驚くばかりです。(このように数に拘るのであれば、回数が少ない)僅か一回か二回の念仏しか称えることがないとしても、それが自力の心にて行うものであれば、自力の念仏であるとすべきです。

千遍万遍の念仏を称え、あるいは百日千日にわたって、昼夜問わず念仏に勤め励んだ場合でも、それがただひたすらに(阿弥陀仏の)本願力に頼り、他力(仏の力)を尊ぶ人の称える念仏であれば、一声一声の念仏が、悉く他力の念仏であるとされるべきなのです。

だからこそ三心を起こし(誠の信心を確立した)人の念仏は、毎日、毎晩のように、絶え間なく称え続けたとしても。それら全ては仏の本願力を尊び、(自分ではない)仏の他力を拠り所とする心持(こころもち)にて称えているのですから、決して自力の念佛と呼ぶべきものではありません。

ここでは「他力の念仏」が、「自力の念仏」との対比で、念仏のあるべき姿として語られている。自力ではない他力の念仏であるからこそ、極楽浄土に迎えとられてゆく。「他力」とは自分ではない「他」なる存在(絶対他者)である阿弥陀仏の力である事からそう呼ばれている。そしてその「他力の念仏」は仏の本願力に頼り往生を果たそうとする。つまり往生にとり決定的な要因となるのは仏の本願力であり、その本願の力への信こそがここで求められているのである。

またそれは「三心を発したる人の念仏」であるとも言い換えられている。「三心」とは願往生者の心構えとして求められた三つの心であるが、畢竟、誠の信心の事である。

「三心すでに具すれば、行として成ぜずということ無し。願行すでに成じて、もし生ぜずといわばこの処、有ること無し」

三心こそが往生の正因ともなる事を示された善導大師の御心を正統に受け継いだ元祖の御法語である。

合掌

和尚のひとりごとNo188「法然上人御法語第十五」

前篇 第15 信行双修(しんぎょうそうしゅ)

~行が心をつくる~

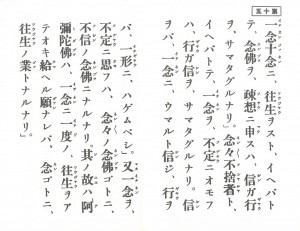

【原文】

「一念(いちねん)十念(じゅうねん)に往生をす」といえばとて、念仏を疎相(そそう)に申(もう)すは、信(しん)が行(ぎょう)を妨(さまた)ぐるなり。「念々不捨者(ねんねんふしゃしゃ)」といえぱとて、一念を不定(ふじょう)に思うは、行が信を妨ぐるなり。信をば一念に生(う)まると信じ、行をば一形(いちぎょう)に励むべし。また、一念を不定に思うは、念々(ねんねん)の念仏ごとに、不信(ふしん)の念仏になるなり。その故は、阿弥陀仏は、一念に一度の往生をあて置き給(たま)える願なれば、念ごとに往生の業(ごう)となるなり。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

信行双修(しんぎょうそうしゅ)

信と行の双方を偏りなくともに修める事。「信」とは阿弥陀仏への信、あるいは本願力への信仰の事、そして「行」とは称名念仏の事である。

法然上人の在世時またその後継者の時代には、この信と行に関する様々な見解が生じたが、大別すれば「信」を重視する立場(安心派)と「行」を重視する立場(起行派)とに分かれる。そして前者は、たった一度でも唱えれば阿弥陀仏の本願に応えるに十分であり、信心が確立し、結果往生を果たす事ができるという立場(一念義)に近づき、後者は臨終を迎えるまでは可能な限り多くの念仏を唱えなければならないとする立場(多念義)に近づく傾向が強いとされる。しかしながら法然上人の立場はいずれとも異なるように思われる。つまりこの御法語にも示されるように、一たびの念仏で往生出来る事を信じながらも一生涯に亘って念仏を相続すべし、というのが元祖の立場である。

浄土三部経に数えられる『無量寿経』においては第十八願に「乃至十念」「乃至一念」と説かれ、「一念・十念」でも往生は可能であるという事になる。また善導大師『往生礼讃』にも「下十声一声に至るまで仏願力をもって往生する」事が可能であるとされている。

疎相(そそう)

「疎想」とも表記される。粗略なさま。またそのような心の在り様。

念々不捨者(ねんねんふしゃしゃ)

浄土宗立教開宗の文とされる次の一節「一心専念弥陀名号 行住坐臥 不問時節久近 念々不捨者 是名正定之業 順彼仏願故」より。これは善導大師『観経疏』散善義の一文で、法然上人は大蔵経を閲覧する事三度、ようやくこの一節に出遭い専修念仏に開眼したと伝えられる。

一形(いちぎょう)

「形(ぎょう)」とは私たち人間の身体の事。「一形」とは一人の人間の一生涯、その身体が存続する間の事。

【現代語訳】

「わずかに一回や十回、念仏を唱えれば往生はできるのだ」と(経典に)説かれているからと言って、念仏をいい加減に唱えれば、(本願への)信仰が修行を妨げる事になります。(反対に)「念仏を常に相続し怠る事がない(のであれば往生が叶う)」と(善導大師によって)解釈されているからといって、「一回の念仏では往生は確かなものとはならない」と考えるのは、修行が信仰を妨げている事になってしまいます。(つまり)信仰の面では「一回の念仏で往生を遂げられる」と信じながら、修行実践の面では、一生涯に亘って(念仏の)行に励むべきなのです。

また、「一念(一回の念仏)では往生は定まらない」と考えるならば、(その結果として)一声一声の念仏が、その度ごとに「不信の念仏」となってしまいます。何故ならば、阿弥陀仏(のたてられた本願)によれば、一念ごとに一度の往生を割り当てられた願いなのであり、(つまり)念仏を行うたびにそれが往生の為の行いとなっていくからです。

法然上人の立場では「安心」と「起行」をともに具足してこそ往生が叶う。この御法語には法然上人の人間観が示されていると考える。確かに確固とした「信」を確立し、それを根拠とした念仏「行」を実践すれば、一遍ないし十遍の念仏で往生は確かなものとなるであろう。しかしながら私たち凡夫にとり、「信ずる事」加えて何よりもその「信ずる事」を持続する事が如何に困難であることか。だからこそ「行」により自らを励まし、「信」を深める事が何よりも大切なのである。

末世の凡夫に仏が残された道、私たちが仏道の歩みを弛まぬものとする事ができる唯一の道、

それこそが易行道としての「念仏」ではないだろうか?

合掌

和尚のひとりごとNo185「法然上人御法語第十四」

前篇 第14 専修念佛(せんじゅねんぶつ)

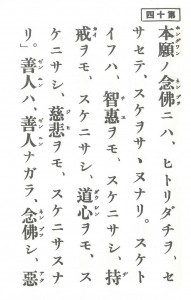

【原文】

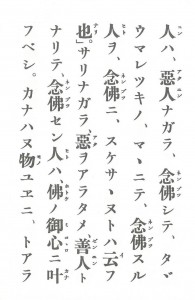

本願の念佛には、独り立ちをせさせて、助(すけ)を差(さ)さぬなり。助というは、智慧をも助に差し、持戒(じかい)をも助に差し、道心(どうしん)をも助に差し、慈悲をも助に差すなり。

善人は善人ながら念佛し、悪人は悪人ながら念佛して、ただ生まれつきのままにて念佛する人を、念佛に助差さぬとは云(い)うなり。

さりながら、悪を改め、善人となりて念佛せん人は、佛の御心(みこころ)に適(かな)うべし。

適わぬもの故に、「とあらん、かからん」と思いて、決定心(けつじょうしん)起こらぬ人は、往生不定(ふじょう)の人なるべし。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

専修念佛(せんじゅねんぶつ)

阿弥陀佛の浄土へ往生を遂げる手段として、他の行を交えずに、専ら念佛のみを修めること。特に口に出して「南無阿弥陀佛」と称える事(称名念佛、口称念佛)を最も重視した法然上人門下の宗教的立場を表現する言葉。

智慧

インドの原語の智(jñāna ジュニャーナ)と慧(prajñā プラジュニャー)はほぼ同義であり、法(ものごと)を分析・弁別し、それが何ものであるか判断しようとする心の働きのこと。佛道修行に不可欠とされてきた三学(持戒・禅定・智慧)の一つに数えられるが、浄土門においては三学非器の自覚(凡夫であることの自覚)を前提に、阿弥陀佛の本願に頼り、念佛により往生を果たすことが目指される。

持戒(じかい)

戒をたもつことによって、悪しき行いを謹み、善き行いを習慣づける事。「戒」の原語はśīla(シーラ)で、本来は性格、傾向、習慣を意味する言葉だったが、次第に繰り返し行われる善なる行為すなわち「道徳的な生活習慣」を意味するようになった。

「持戒」は三学の筆頭に数えられ、生涯にわたって円頓戒(えんどんかい)の遵奉者(じゅんぽうしゃ)として持戒堅固(じかいけんご)な生活を貫いた法然上人によれば「戒はこれ佛法の大地」であるという。これは念佛者の中に破戒無慚(はかいむざん)に走る者たちがおり、それを戒めたものだと考えられる。その一方、極楽への往生の要件としては持戒は必ずしも求められておらず、念佛の一行のみが往生の要件である事が繰り返し強調されている。それは佛の慈悲が一切衆生(あらゆる機根の者)を救わんとする平等性に基づくものだからである。

道心(どうしん)

道心とは菩提心の事。菩提心(bodhi-citta ボーディチッタ)とは、菩提すなわち悟りを求め、体得したいと願う心で、佛道を志す者が必ず備えなければならない心であるとされるが、法然上人によればこの「菩提心」は往生のための必要条件ではない。往生の為の行としては、念佛が最も優れており、菩提心を始めとする諸行は念佛を支える助業としての役割を担うものでしかない。

慈悲

「慈」(maitrī マイトリー)と「悲」(karuṇā カルナ―)を合わせて「慈悲」という。「慈」とは「有情に楽を与えること」であるが、本来の意味は一切の衆生に対して抱く友愛(友情)を意味した。「悲」とは「有情の苦を抜くこと」であるが、本来の意味は「悲しみを共有すること」すなわち同情や共感を意味していた。

佛・菩薩の属性として強調されがちな「慈悲」であるが、初期佛教において既に「四無量心(しむりょうしん)」としてこの「慈」と「悲」が数えられている。この四無量心は出家の修行徳目として、観察の対象とすべき「四つの量りしれない利他の心」を意味している。やがて大乗佛教に到ると「慈悲」は菩薩の必ず具えるべき徳性とされ、特に救済の根拠としての性格が際立つようになっていった。『観無量寿経』には「佛心とは大慈悲これなり」とあり、阿弥陀佛の慈悲の広大さ、遍満性が強調されている。

決定心(けつじょうしん)

「決定」とは定まり動揺することのない状態、つまり「決定心」とは、阿弥陀佛へ信に基づき、間違いなくその浄土へ往生する事が出来ると確信する心を意味している。

【現代語訳】

本願の念佛はそれ自身として独立させて、(他の行の)助けをあえて差しはさむ事は致しません。(ここでいう)「助け」というのは、「智慧」(という行)を(念佛の)助けとする事、「持戒」を以て(念佛の)助けとする事、「菩提心」を以て(念佛の)助けとする事、あるいは「慈悲の心」を以て(念佛の)助けとして差しはさむという事です。

善人であれば善人であるがままに念佛し、(あるいは)悪人であれば悪人であるがままに念佛して、(つまり)ただただ生まれつきのそのままの在り様で念佛する人を、念佛の助けを差しはさまない人であると呼ぶのです。

それにも関わらず、(今までの)悪を悔い改めて、善人となって念佛を行おうとする者がいたとすれば、それは(それできっと)御佛の御心に適うものとなりましょう。

(ただし上の例を取り違えて)御佛の御心に見合わない自分自身であるとの思いから「ああだろう、こうだろう」と心を悩ませて、(その結果、佛の言葉の通りに)「必ず往生できるのだ」との思いが起らない人は(即ち)往生が確実ではない人となってしまうのです。

「ただ生まれつきのままにて念佛する人を、念佛に助差さぬとは云うなり」

「さりながら、悪を改め、善人となりて念佛せん人は、佛の御心に適うべし」

ただ生まれつきのままで念佛できるのであれば、何も思い煩う必要はないとする一方で、悪を悔い、善人となることを志した上で、念佛を行おうとするのであればそれは御佛の御心に適うものであるとのされる。

一見矛盾しているようであるし、時に両義的な表現をされるのが元祖上人なのではないだろうか?それぞれの言葉があたかも自分自身に向けられた如く感じ、念佛の道に入っていける、そのような力をこれらの言葉は持っていると思う。

最も大切なことは、決定往生の人となること、そしてそれは同時に決定往生の心を持てるということなのだろう。念佛為先、信こそが安心を生むが、その信は念佛一行により育てられるのである。

合掌

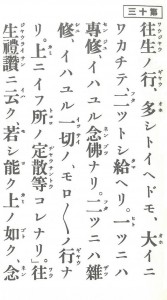

和尚のほとりごとNo182「法然上人御法語第十三」

~念仏は仏の御心に適った唯一の道である

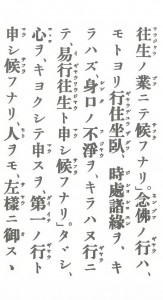

【原文】

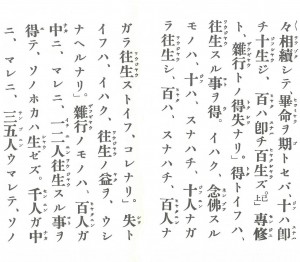

往生の行、多しといえども、大いに分かちて二つとし給(たま)えり。一つには専修(せんじゅ)、いわゆる念佛なり。二つには雑修(ざっしゅ)、いわゆる一切のもろもろの行(ぎょう)なり。上(かみ)にいう所の定散(じょうさん)等これなり。

往生礼讃(おうじょうらいさん)に云(いわ)く、「若(も)し能(よ)く上(かみ)の如(ごと)く念々相続(ねんねんそうぞく)して、畢命(ひつみょう)を期(ご)とせば、十は即ち十生じ、百は即ち百生ず」。専修と雑行(ぞうぎょう)との得失(とくしつ)なり。

得(とく)というは、往生する事を得(う)。謂(いわ)く、「念佛する者は、十は即ち十人ながら往生し、百は即ち百人ながら往生す」というこれなり。

失(しつ)というは謂わく、往生の益(やく)を失えるなり。雑行の者は、百人が中(なか)に稀に一二人(いちににん)往生する事を得て、その外(ほか)は生(しょう)ぜず。千人が中(なか)に稀に三五人(さんごにん)生まれて、その余(よ)は生まれず。

専修の者は、皆生まるる事を得(う)るは、何(なに)の故ぞ。阿弥陀佛の本願に相応(そうおう)せるが故なり。釈迦如来の教えに随順(ずいじゅん)せるが故なり。雑業(ぞうごう)のものは生まるる事少なきは、何の故ぞ。弥陀の本願に違(たが)える故なり。釈迦の教えに随(したが)わざる故なり。

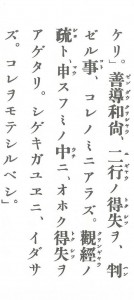

念佛して浄土を求(もと)むる者は、二尊(にそん)の御心(みこころ)に深く適(かな)えり。雑修(ざっしゅ)をして浄土を求(もと)むる者は、二佛(にぶつ)の御心に背(そむ)けり。

善導和尚(ぜんどうかしょう)、二行(にぎょう)の得失(とくしつ)を判(はん)ぜること、これのみにあらず。観経(かんぎょう)の疏(しょ)と申す文(ふみ)の中(うち)に、多く得失を挙げたり。繁(しげ)きが故に出(い)ださず。これをもて知るべし。

(勅伝第25巻)

【ことばの説明】

二行得失(にぎょうとくしつ)

ここで二行とは「専修(せんじゅ)」と「雑修(ざっしゅ)」のこと。

専修すなわち念仏に専念することによる利得と、雑修すなわち念仏以外の諸々の実践を行ずることによる損失の意味。

専修(せんじゅ)

専修は専ら一行(一つの実践)のみを修めること。つまり他の行を交えず念仏行を専らとすることを意味している。

雑修(ざっしゅ)

阿弥陀仏の本願に誓われた念仏行以外の様々な修行法を雑行と呼び、雑修とはその雑行を修めること。

定散(じょうさん)

『観無量寿経』に説示される定善(じょうぜん)と散善(さんぜん)のこと。定善とは、心を特定の対象に定めて修める善行のこと。善導大師の解釈では『観経』に示される十三種の観法(定善十三観)を指し、韋提希夫人(いだいけぶにん)が釈尊に致請した結果示された浄土へ往生を遂げる為の修行。散善とは、心が常に外界の事象にとらわれて散乱した状態であっても実践可能であり、浄土往生の果を得ることのできる行を指し、同じく善導大師の解釈では、懇請あってではなく釈尊自らの意志で未来世の一切の衆生を浄土へ導くために説かれた散善三福九品(さんぜんさんぷくくほん)を指しているとされる。

こうした定善/散善を含め諸々の実践法の中で、阿弥陀仏に選択された本願の行である念仏こそが、その他の諸行とはくらべものにならない程勝れている、これが法然上人の結論となる。

念々相続(ねんねんそうぞく)

「念念相続」とは、絶え間なくひたすらに念仏を称えること、本来的には、前念と後念(直前の意識とそれに続く意識)の合間に一切の余念を交えないことを意味し、念仏行の相続が仏への意識を途絶えさせないことと同義になっている。

畢命(ひつみょう)

生命終えるその時。

雑行(ぞうぎょう)

雑修に同じ。念仏以外の諸行。

生(しょう)ぜず

生まれて

生まれず

ここで「生まれる」「生ずる」は、ともに浄土への往生のこと。「往生」は本来的には「生ずる、達する、転生する」を指すという。つまり、極楽浄土へ行き生まれ出ること、輪廻転生の中において六道とは異なった世界である仏の国土への生まれ変わりを果たすことを意味している。

随順(ずいじゅん)

心から信じ従うこと。

二尊(にそん)

釈迦仏と阿弥陀仏のこと。浄土宗の教えにおいては、浄土の教えを説き示した釈尊を西方浄土への往生を勧め、送り出すという意味で発遣教主(はっけんきょうしゅ)と呼び、浄土へ来たれと招き喚(よ)ぶ阿弥陀仏を招喚教主(しょうかんきょうしゅ)として共に尊んでいる。第二祖聖光上人によれば、道理の上から釈迦・弥陀二尊を本尊とすべきだとも言われる。いずれにしても二尊の教説が決して異ならず一致していることが肝要であり、その御心が末代の凡夫を漏れなく仏の国土に迎え入れる点にあることを忘れてはならない。

二佛(にぶつ)

二尊に同じ。

多く得失を挙げたり

善導大師が『往生礼讃』において列挙している専修における「四得(しとく)」と、雑修における「十三失」のこと。「四得」とは、専修念仏の実践によって得る得益のことで、仏の本願や仏の言葉に決して違わず随順すること等が挙げられ、「十三失」とは反対に諸行の雑修の実践によって、仏の本願と相応することが出来ず、教えと相違してしまう事などが挙げられている。

【現代語訳】

(経典に示される)往生の為の修行は多いが、(善導大師は)2種に大別できると仰っている。その内第一は専修、すなわち念仏である。そして第二は雑種、すなわち(念仏以外の)あらゆる修行法である。(そしてこれら専修と雑種を含めた全ての修行法とは)既に述べたところの定善と散善によってカバー出来る。

(善導大師の)『往生礼讃』が記すところでは「もし、前に述べた如く念入りに、念仏を絶やすことなく持続した後に生命を全うすることが出来た場合は、十人中十人皆が往生し、百人いても百人全てが往生することになる」とある。(まさにこれが)専修(を行うこと)の得益と雑種(を行うことの)損失とを説明した件(くだり)である。

(ここで)「得益」と呼ぶところのものは、往生することを得るということである。すなわち「念仏する行者は、十人いればその十人がそのまま往生し、百人いればその百人がそのまま往生する」というこのことを指している。

(また)「損失」と呼ぶのはすなわち往生できるという得益を失ってしまうことである。雑種を行ずる者が百人いる中でも、稀に一人か二人しか往生することが出来ず、その他の(大半の)者は(ついに)往生することが出来ないと言われる。(また仮に雑種を行ずる者がさらに)千人いたとしても、その(千人の)中で、ごく稀に三人、ないし五人が往生するが、その他の(大半の)者は往生出来ないとも言われている。

(では)専修の者が皆須く(浄土に)生まれ出ることが出来るのは何故であろうか?(それは)阿弥陀仏の本願に適切に対応しているからである。(同時に)釈迦如来の教えを心より信じ、その教えに従っているからである。雑種を行ずる者が浄土に生まれる確率が低いのは何故であろうか?(それは)阿弥陀仏の本願に背いているからである。釈迦如来の教えを信じず従っていないからである。

念仏を実践して浄土を念願する者は、(一切の衆生を漏れなく救わんとする)二つの尊い仏のみこころに深く適っている。(対して)雑種を行ずることによって浄土を求める者は、二つの尊い仏のこのみこころに背いていることになる。

善導和尚が(専修と雑種の)二つの行を判別されたのは、ここで述べた内容に留まるものではない。『観経疏』という書物を著す中で、より多くの得益と損失を上げておられる。煩雑なのでここで引用することは控えるが、以上述べてきたことをもって理解して頂きたい。

念仏すれば全ての人が往生を遂げられるというのは、法然上人の御教えを受け継ぐ私たちの信念であり、安心の拠り所であります。しかしながら八万四千の法門と言われ、あるいは大海にも喩えられる仏の教えの中には、仏国土への往生を遂げる為の実に様々な方法が説示されています。数ある阿弥陀浄土をとくに説く経典の中で、『般舟三昧(はんじゅざんまい)経』においては、仏ならびに極楽浄土の様相を深い禅定の境地において体感する観想念仏が示され、浄土三部経に数えられる『観無量寿経』には定善十三観の観法より九品散善に至るまで様々な往生人のあり方(往生に向けた実践形態)が説かれています。ではそういった諸行によって往生することは可能であるのか?

浄土宗の二祖となった聖光上人の言葉が残されています。

諸行往生称名勝(諸行は往生すれども称名勝れたり)

我閣万行選仏名(我れ万行をさしおきて佛名を選ぶ)

往生浄土見尊体(浄土に往生して尊体を見たてまつる)

仏の御心はどこにあるのか?それは万人に開かれた道を示すことでありましょう。仏の本願に誓われ、その本願に適合する念仏を、仏の言葉そのままに慮りなく受け取り相続すること、このことこそが私たちの目の前に開かれた道であり光明である。そのような気がしてなりません。

合掌