御法語

No179「法然上人御法語第十二」

第12 正雑二行(しょうぞうにぎょう)

~生死を超える最速の道~

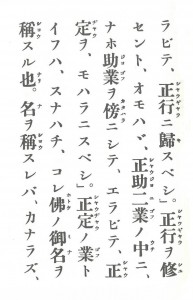

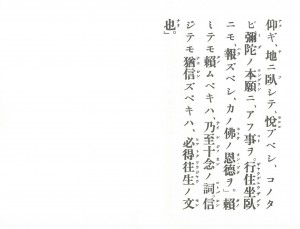

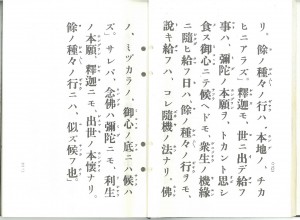

【原文】

それ速(すみ)やかに生死(しょうじ)を離(はな)れんと欲(おも)わば、二種(にしゅ)の勝法(しょうぼう)の中(うち)に、且(しばら)く聖道門(しょうどうもん)を閣(さしお)きて、選びて浄土門(じょうどもん)に入(い)れ。

浄土門(じょうどもん)に入(い)らんと欲(おも)わば、正雑(しょうぞう)二行(にぎょう)の中(うち)に、且(しばら)くもろもろの雑行(ぞうぎょう)を抛(なげす)てて、選びて正行(しょうぎょう)に帰(き)すべし。

正行(しょうぎょう)を修(しゅ)せんと欲(おも)わば、正助(しょうじょ)二業(にごう)の中(うち)に、なお助業(じょごう)を傍(かたわ)らにして、選びて正定(しょうじょう)を専(もは)らにすべし。正定(しょうじょう)の業(ごう)というは、即ち是れ、佛(ほとけ)の御名(みな)を称(しょう)するなり。名(な)を称(しょう)すれば、必ず生(う)まるることを得(う)。佛の本願に依るが故に。

(勅伝第18巻)

【ことばの説明】

聖道門(しょうどうもん)

自らの力(自力)によって修行の最終目的である仏果(覚り)を求めようとする立場。

浄土門(じょうどもん)

仏の力に頼って浄土への往生を目指そうとする立場。特に阿弥陀仏の本願力に乗じて、彼の仏の建てた浄土である西方極楽浄土への往生を目指す法門を指している。

雑行(ぞうぎょう)

正行(しょうぎょう)

正行とは中国の善導大師が『観経疏』散善義において明示したところの、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれることができる五つの行法である五種正行(ごしゅしょうぎょう)のことで、読誦(どくじゅ)・観察(かんざつ)・礼拝(らいはい)・称名(しょうみょう)・讃歎供養(さんだんくよう)を言う。いずれも阿弥陀仏に深く関わり、阿弥陀仏を中心とした行法である。それに対してこの五種正行に含まれない全ての行法(仏教のあらゆる修行法)は雑行として区別されている。

助業(じょごう)

正定(しょうじょう)の業(ごう)

上記の五種正行のうちで、第四に数えられる「称名正行(しょうみょうしょうぎょう)」こそが、仏の本願に保障された往生する事が確実な行として「正定業(しょうじょうごう)」と名付けられる。それ以外の「読誦・観察・礼拝・讃歎供養」は、「正定業」である「称名」の実践を助けるという位置づけで「助業(じょごう)」と呼ばれた。

法然上人の選択集には次のように記される。

「一には正業、二には助業なり。初めに正業とは、上の五種の中の第四の称名を以て正定の業とす」

つまり、五種正行は正業と助業に分かれ、第四の称名こそが正業である。そしてそれ以外の四種は助業に分類される。その根拠として示される善導大師『観経疏』の次の一節は、浄土宗開宗の文として重視されるものである。

「すなわち文に、〈一心に専ら弥陀の名号を念じて、行住坐臥に時節の久近を問わず、念々に捨てざる者、これを正定の業と名づく、彼の仏の願に順ずるが故に〉と云えるこれなり」

以上のように「正定業」である「称名」こそが確実に往生できる行いであるが、同じく阿弥陀仏に親近であり、弥陀の浄土への往生を目的としている他の四つの「助業」のみの実践で往生は可能であろうか?これについては善導大師の著作では明確でない点があり、法然上人がそれを認めていたかについても意見が分かれるところである。

【現代語訳】

さて、一刻も早くこの迷いの生存から離れたいと切に願う者は、(全ての)勝れた仏法の教えが二種に大別される中で、ひとまずは聖道門を差し置いて、浄土門に入る事を選びなさい。

(そのようにして)浄土門へ入ろうと願うならば、(その浄土門の実践法が二種に大別されるところの)正行と雑行の二つの行法の中で、ひとまずは雑行には関わらずに、正行を拠り所として信頼を寄せなさい。

(そのようにして)正行を修めたいと願うならば、(正行が二種に大別されるところの)正助二業の中で、やはり助業(補助的な実践)を傍らに置き、正定業(往生が定まった実践)のみをひたすら行う道を選びなさい。正定の業とは、すなわち仏(阿弥陀仏)のお名前を称えることであります。(彼の仏の)御名を称えれば、必ず(極楽浄土に)生まれる事ができます。(それは)阿弥陀仏の本願によるからです。

速やかに迷いの境涯から離れること、これこそが仏教が目指してきた最終目標である。

彼の釈尊は、この娑婆世界のただ中にて縁起という卓越した認識を得、苦悩の根本が真理を見通せない無明(無知)にあることを覚り、仏陀(覚者)となって輪廻を終息させた。長らくこの道(聖道門)こそが、迷いの境涯を脱する唯一の方法だと考えられてきた。しかしながら末世に生きる私たちに阿弥陀仏が示したもう一つの道がある。極楽浄土への往生によって六道輪廻のサイクルから離れる浄土門の教えである。

この御法語では法然上人によって、末世に生きる私たちが生死輪廻から速やかに脱するための道の選択が示されている。解脱するにはどうすればよいのか?これに対する答えは真に簡明である。

八万千千にも喩えられる多くの教えの中で、まずは仏の本願により往生を遂げられる道(浄土門)を選べ、そしてその中でも他ならぬ阿弥陀仏御自身によって誓われた道、すなわち仏によって往生が保証された念仏の道をひたすら実践せよ。

まさに望めばすでに道は示されているのである。

合掌

法然上人御法語第十壱

~深く信ずることこそが~

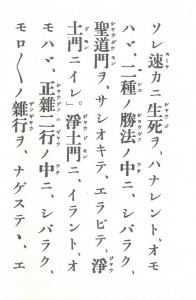

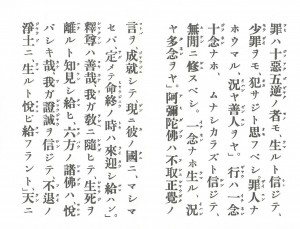

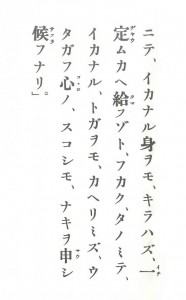

【原文】

ただ心の善悪(ぜんなく)をも顧(かえり)みず、罪(つみ)の軽(かろ)き重きをも沙汰(さた)せず、心(こころ)に「往生(おうじょう)せん」と欲(おも)いて、口(くち)に南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)と称(とな)えては、声(こえ)につきて決定(けつじょう)往生(おうじょう)の思(おも)いをなすべし。

その決定心(けつじょうしん)によりてすなわち往生(おうじょう)の業(ごう)は定まるなり。かく心得(こころえ)ねば、往生(おうじょう)は不定(ふじょう)なり。往生(おうじょう)は、不定(ふじょう)と思えばやがて不定(ふじょう)なり。一定(いちじょう)と思えば一定(いちじょう)する事にて候(そうろ)うなり。

されば詮(せん)は、ふかく信(しん)ずる心と申し候(そうろ)うは、「南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)と申せば、その佛(ほとけ)の誓(ちか)いにて、いかなる身(み)をも嫌わず、一定(いちじょう)迎え給(たま)うぞ」と、深く頼みて、いかなるとがをも顧ず、疑う心(こころ)の少しもなきを申し候うなり。

(勅伝第二十二巻)

【ことばの説明】

沙汰(さた)せず

問題としない、不問に付す。

往生(おうじょう)の業(ごう)は定まるなり

念仏という行為が因となって、往生という果(報い)を生むことが確実である事。これも因果の道理に基づいている。

一定(いちじょう)

間違いなく定まっている。「決定(けつじょう)」に同じ。

【現代語訳】

ひたすら(自らの)心の善悪を振り返って思いめぐらす必要はない。また(自ら犯した)罪の軽き重きなどについても問題とする必要もない。心には「往生したい」との思いを抱き、口では南無阿弥陀佛と称えて、口に出すひとこえひとこえに「必ず往生が叶うのだ」との願いを込めなさい。

その「往生は定まっているのだ」との思いこそが、とりもなおさず(念仏という業の報いとしての)往生を確実なものとするのです。(もし反対に)このように考えないならば、往生は不確かなものとなってしまうでしょう。往生など定まるはずがないと考えれば、その通りに往生は不確かなものとなる。定まると思えば定まるものなのです。

ですから結局は、(この)深く信ずる心(深心)というのは、「南無阿弥陀佛と申しさえすれば、(まさに)その(阿弥陀と名づく)仏の誓いによって、どのような身であっても分け隔てなく、確実に(浄土へ)迎えて下さるのである」、そのように心から頼りとして、(自分自身の犯した)どのような罪科(つみとが)についても改めて思いめぐらすことなく、(往生に対する)疑いの心が微塵もないことを言うのであります。

この法語は「深心」について述べられている。

「深心とは、すなわちふかく信ずるこころなり」(『大胡の太郎実秀へつかはす御返事(おおごのたろうさねひでへつかわすおへんじ)』)

すなわち往生の為に必要な心構えとして数えられる「三心」のうち、この「深心」は深く信ずる心である。

善導大師の釈によれば次の如くであるという。

「一つには、決定してわが身はこれ煩悩具足せる罪悪生死の凡夫なり、善根はすくなくして、曠劫(こうごう)よりこのかた、つねに流転して出離の縁なし」と信ずることであり、「二つには、かの阿弥陀仏四十八願をもて衆生を摂取し給う。すなわち名号を称する事、下十声一声(しもじっしょういっしょう)にいたるまで、かの願力に乗じて、さだめて往生することを得と信じて、乃至一念も疑う心なき故に深心と名づく(『御消息』)。

つまり「深心」とは、自分自身が煩悩を捨てきれぬ凡夫であり、善き行いも少なく、ついに今まで解脱の機縁に恵まれなかったこと、そして阿弥陀仏の名号を称えることで必ず往生を果たせることを信ずることであると。

さてこの御法語は次の一節で始まる。

「心の善悪をも顧みず、罪の軽き重きをも沙汰せず」(心の善悪について振り返り、思いめぐらすことなく、犯してしまった罪の軽重についても問題にすることなく…)

一方、伝統的に仏教は次の言葉で言い表されている。

「諸悪莫作(しょあくまくさ)衆善奉行(しゅうぜんぶぎょう) 自浄其意(じじょうごい) 是諸仏教(ぜしょぶつきょう) (『七仏通誡偈(しちぶつ つうかいげ)』)。あるいは「一切の罪を犯さぬこと、善に至ること、心を浄化すること」これこそが「ブッダたちの教え(=仏教)」であると表現される(『ダンマパダ』)。一言で言えば「悪をなさず善をなすこと、自らの心を浄らかなものにすること」これこそが仏教であるとされてきたのである。ところが法然上人によれば、これらについて思いめぐらし、問題視することを差し置いても、阿弥陀仏の名を称え、称えながら「必ず往生できる」という思いを抱くことこそが勧められるべきであるという。それは何故か?続く一節によって明らかとなる。

「必ず往生できる」という思いによって念仏往生が確実なものとなると。

法然上人は、必ずしも仏教において大切にされてきた「諸悪莫作・衆善奉行」の原則(自業自得の理)を軽んじ、無視しようとしたのではないだろう。次のような御言葉も残されている。

「いかなる過をも嫌わねばとて、法にまかせてふるまうべきにはあらず(『鎌倉二位の禅尼に進ぜられし書(かまくらにいのぜんにへしんぜられししょ)』)。しかし、たとえ如何なる罪科を犯しても分け隔てなく救って下さるとは言え、その教えに乗じて罪を恐れぬ振舞いをしてはいけない。

念仏によって必ず往生できるという思いを持つこと、この最も肝要な信心を確立するにあたり、凡夫にとっては必ずや大きな妨げとなるのはこうした懸念であり、疑いの心である。これこそが往生を不確かなものとする際たる原因となる。疑いの心なき状態、信心の定まった状態であればこそ、必ず往生は定まっている。この点をあらためて示して下さっているのが本法語である。

想うに弥陀の大慈悲は、善悪による報いの連鎖(業報輪廻)から超出できる凡夫にとっては唯一の道を示している、まさにその一点にあるのではないだろうか。

合掌

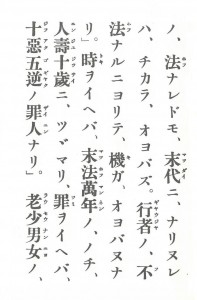

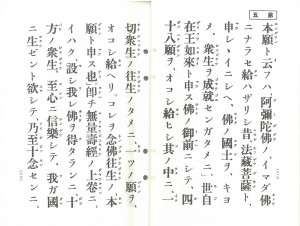

第10 小消息

~善悪を超える信~

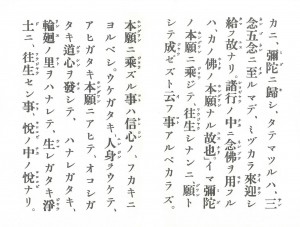

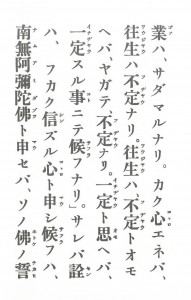

【原文】

末代の衆生を往生極楽の機にあてて見るに、行少なしとても疑うべからず。一念十念に足りぬべし。罪人なりとても疑うべからず。「罪根深きをも嫌わじ」との宣えり。

時下れりとても疑うべからず。法滅以後の衆生、なおもて往生すべし。況や近来をや。我が身わろしとても疑うべからず。「自身はこれ、煩悩具足せる凡夫なり」との宣えり。

十方に浄土多けれど、西方を願うは、十悪五逆の衆生の生まるる故なり。諸仏の中に弥陀に帰したてまつるは、三念五念に至るまで、自ら来迎し給う故なり。諸行の中に念仏を用うるは、彼の仏の本願なる故なり。今弥陀の本願に乗じて往生しなんに、願として成ぜずと云う事あるべからず。本願に乗ずることは、信心の深きによるべし。

受け難き人身を受けて、遇い難き本願に遇いて、発し難き道心を発して、離れ難き輪廻の里を離れて、生まれ難き浄土に往生せん事、悦びの中の悦びなり。

罪は十悪五逆の者も生まると信じて、少罪をも犯さじと思うべし。罪人なお生まる、況や善人をや。行は一念十念なお虚しからずと信じて、無間に修すべし。一念なお生まる、況や多念をや。

阿弥陀仏は不取正覚の言を成就して、現に彼の国に在せば、定めて命終の時は来迎し給わん。釈尊は「善哉、我が教えに随いて生死を離る」と知見し給い、六方の諸仏は「悦ばしき哉、我が証誠を信じて、不退の浄土に生まる」と悦び給うらんと。

天に仰ぎ地に臥して悦ぶべし、このたび弥陀の本願に遇う事を。行住坐臥にも報ずべし、彼の仏の恩徳を。頼みても頼むべきは、「乃至十念」の詞。信じてもなお信ずべきは、「必得往生」の文なり。

【ことばの説明】

「罪根深きをも嫌わじ」との宣えり

法照(ほっしょう)の『五会法事讃(ごえほうじさん)』より法然上人の引用

法照禅師の生没年代は詳らかではないがおおよそ七世紀半ばより八世紀半ばの人。本邦の第三代天台座主である慈覚大師(じかくだいし)円仁が入唐時、開成五年に五台山を巡礼したときの記録として「(法照禅師が)遷化よりこのかた二年」と記したのを信頼すれば開成三年(838年)寂となるという。

浄土教を研鑽するとともに般舟念仏三昧を修した実践家で、永泰二年(766年)南岳の雲峰寺にて瑞相を感じ、阿弥陀仏前にて五会念仏の唱法を授かったとされる。大暦五年(780年)には五台山に入り、竹林寺の創建などの事績を残す。

なお先の円仁は、法照の著である『浄土五会念仏略法事儀讃(じょうどごえねんぶつりゃくほうじぎさん)』とともに五台山に伝えられていた法照流の五会念仏を比叡山に将来した。この五会念仏は『無量寿経』の記述に基づき、念仏を唱える際に五段階の緩急をつけた唱法のこと。この五会念仏の実践を中心に、経典の読誦や仏菩薩・浄土への讃嘆など十門に分類される行法で構成される一連の儀式次第を五会法事讃と呼んでいる。

五会念仏については敦煌石室からも関連写本が多数発見されていることからも、この時代(唐代)を中心とした念仏信仰の広まりをみて取ることができる。

近来

ちかごろ、この頃

「自身はこれ、煩悩具足せる凡夫なり」との宣えり

善導大師『往生礼讃』より法然上人の引用

『往生礼讃』は『六時礼讃』とも呼び唐の善導大師の集記(収集し記したもの)。内容は、極楽浄土へ往生を果たす為の具体的な行法(実践法)、ならびに一日を六時に分けて、各々で勤めるべき礼讃文を収録した書物。

一日を六時に分けるのはインド以来の伝統で、西方に日が沈む日没(にちもつ、午後四時)から始まり、初夜(しょや、午後八時)、中夜(ちゅうや、午前0時)、後夜(ごや、午前四時)、晨朝(じんじょう、午前八時)、日中(にっちゅう、正午)と続く。

また『往生礼讃』は善導大師自作の文の他に、『無量寿経』や『観経』に基づく箇所、また浄土教の祖師としての龍樹(ナーガールジュナ)作「願往生礼讃偈」や世親(ヴァスバンドゥ)の『往生論』等から多く引用されている。

罪人なお生まる、況や善人をや

「罪人でさえも往生できる。ましてや善人においてはなおさら(往生できるの)である」の意。

よく知られた親鸞『歎異抄』の一節は「善人なほもて往生をとぐ,いはんや悪人をや」、これは「善人でさえ往生できるのだから、悪人はいうまでもない」の意となる。『一紙小消息』の「罪人」を「悪人」と言い換える事が可能ならば、『一紙小消息』と『歎異抄』では「罪人(悪人)」と「善人」の順序が逆になっている。

また両者は「罪人(悪人)」「善人」がともに阿弥陀仏の救いの対象となっているという点では同じであるが、阿弥陀仏の主たる救いの対象(阿弥陀仏が優先的に救済したい対象)が、「善人」であるのか、あるいは「罪人(悪人)」であるのか、という違いがあるように見える。さらに、罪悪の凡夫こそが救いの対象であるという考え方は、すでに中国の迦才(かざい)の『浄土論』や新羅の元暁(がんぎょう)作『遊心安楽道』に見られ、法然上人自身も間接的ではあるが、悪人こそが第一次的な救いの対象であることを認めていたのではないかとの指摘もある(醍醐本『法然上人伝記』)。

このように悪人こそまさしく阿弥陀仏の本願に救われる対象であると認める考え方を【悪人正機説】と呼ぶが、特に先に引いた親鸞『歎異抄』の言葉は、善人よりも悪人の方が往生がよりたやすいとも読むことができ、ここに師である法然上人との思想の相違を見ることができそうである。

また【悪人正機説】自体は、理論的には、造悪無礙(ぞうあくむげ)すなわち「悪をなしても決して往生のさまたげとはならない」との考えを承認することになる為に望ましいものではない、と評価されることがある。法然上人当時も念仏信仰者を論難する根拠の一つとされていた。

一念なお生まる、況や多念をや

一念(たった一度の念仏)でも往生できるのか?あるいは多念(数多くの念仏)が往生の正因なのか?この問題は法然上人の生前より、また滅後の門弟たちによっても議論が分かれていた。

これについて根拠をみれば、まず『無量寿経』においては、第十八願では「乃至十念」(十回念仏すれば)とある一方、その成就文には「乃至一念」(一回でも念仏すれば)とある。また善導大師も「十声一声等に至るまで(十回ないし一回の念仏でも)」(『往生礼讃』)とする一方、「念念に捨てざる者、これを正定の業と名づく」(『観経疏』)とある通り、一生涯に渡って持続することこそが正しく定まった行い(正定業)であるとしている。つまり一念多念いずれも説かれている訳である。

では法然上人の立場はどうであったか?

それはひとことで言えば「一念での往生を認めながらも、実際には多念を勧める」ものであったと言える。

「信をば一念に生まると取り、行をば一形励むべし」(一念にて往生を果たせるとの信を確立しながらも、一生涯にわたって念仏に励みなさい)、それこそが元祖の立場であった。

なお一念と多念を対比させるとき、「信・行」の問題と密接に関連してくることが指摘されている。つまり信をより重視する立場は一念重視に傾き、行をより重視する立場は多念重視となる傾向が強い。法然上人の立場は、そのどちらにも偏ることはなく、またどちらかに偏ることの危うさを熟知した上でのものだったのではないだろうか?

命終の時は来迎し給わん

浄土宗では臨終来迎を説く。念仏の行者の生命が終わらんとするその瞬間、弥陀三尊(阿弥陀仏、観音勢至の両菩薩)や聖衆が来迎して、念仏者を正念(しょうねん)へと導き、極楽浄土に引接(いんじょう)する。これは『無量寿経』に説示される法蔵菩薩の四十八願の中の第十九願「来迎引接願(らいこういんじょうがん)」に基づく。これについて法然上人は「来迎したまうが故に臨終正念なり」と述べ、弥陀三尊並びに聖衆が来迎するが故に、当の念仏者の心が安らかとなり正しく極楽浄土に向けて定まるとしている。「正念」とはもともと八正道で説かれるsammā-sati(サマーサティ)に由来するが、これは心を常に正しく留めることを意味していた。通常であれば迷い、心乱れるのが常である臨終の時、仏・菩薩の来迎があるのは、まさしく衆生を正念に導き浄土へ迎えとる為なのである。

「乃至十念」

『無量寿経』巻上に説かれる第十八願「乃至十念」のこと。十回でも念仏すれば往生を遂げる、すなわち往生を願って念仏を称える上でその数を限定しないことを示す語であると言われている。

「必得往生」

善導大師『往生礼讃』より法然上人の引用

【現代語訳】

乱れた末法の時代の衆生(である私たち)を、極楽浄土に往生を遂げられる素質や能力という面から考えてみると、

たとえ(念仏という)行いの数が少なくとも、疑ってはならなりません。(回数で考えても)一回や十回(の念仏を実践すること)で十分な筈であります。

(たとえ)罪を犯す人であっても、疑ってはなりません。(現に釈尊が)「(たとえ)罪深くとも、分け隔てすることはない」と説かれている通りです。

(教えが説かれた釈尊の時代から)時代が下っているからと言って疑ってはなりません。(今の末法がさらに過ぎたのちの)仏の教え自体が滅びてしまう(将来やってくるであろう)世界の衆生でさえ往生できるのです。(であれば)今の時代(の私たち)にそれが叶わないことなどあるでしょうか(決してそのようなことはないのです)。

自分が(煩悩を備えた)至らぬ身であるからと言って疑ってはなりません。(かの善導大師も)「私こそ煩悩を備えた凡夫である」と仰っているのですから。

十方(と呼ばれるように私たちがどの方角を見てもその先)に仏の浄土は無数に存在しますが、(今ここに)西方(極楽浄土への往生)を願う理由は、十悪・五逆と言われる大きな罪を犯した者でさえも(そこへの)往生が叶うからであります。

様々な仏さまがいる中で特に阿弥陀仏を信じすがる理由は、たった三回や五回(しか念仏を称えることが出来ずに死に臨む者)にさえも、阿弥陀仏御自身が迎えに来て下さるからです。

(往生の為の)数多くの修行の中で特に念仏を用いる理由は、(他ならぬ)阿弥陀仏の本願に誓われた実践だからです。今、阿弥陀仏の本願に身を任せて往生を願えば、その(往生したいという)願いが叶わないなどということは決してないのです。

(このように)本願に身を任せ(て往生を遂げ)るということは、信心の深さによるのであります。

(幸いにも私たちは)人として生を受けるという(誠に得難い)境遇を得、出会い難い本願(の教え)に出会い、(今までの生ではついに)起こし得なかった仏の道を求める心を起こし、(仏の本願に乗ずればその結果として)容易には離れ難い(生まれ変わりの)輪廻の境涯を離れて、生まれ難い浄土に往生することができます。(それはまさに)これ以上の悦びはないほどの悦びなのであります。

罪については、たとえ十悪・五逆を犯した者でさえも往生できると信じて、小さな罪さえも犯すものか、と(戒め)思うようにしなさい。罪を犯してしまった人でさえも往生できるのです。ましてや(罪を犯しておらず)善き行いをなす人については言うまでもありません。行については、一回や十回(という決して多くはない数)の念仏でも必ず実を結ぶものであると信じて(それこそ)絶え間なく称え続けなさい。(たった)一回の念仏でも往生できるのです。ましてや数多くの念仏を称える者については言うまでもありません。

阿弥陀仏は、四十八願に誓われた内容が実現しない限りは決して覚りを開くまいとの自らの御言葉を成就され、今まさに彼の国(である西方極楽浄土)にいらっしゃるのであり、死に臨む(念仏)者の元にお迎えに来て下さるのは確実なことであります。釈尊は「なんと悦ばしいことか、(念仏者は)私の説いた教えに従って、生まれかわりを繰り返す迷いの境涯を離れる」と見通され、六方の諸々の仏たちは「なんと悦ばしいことか、(念仏者は)私たちがそれは確かなことであると証明した言葉を心から信じて、もう決して迷いの境涯に後戻りすることのない浄土への往生を遂げることができるのだ」とお悦びになっています。

天に仰ぎ地に臥して(全身全霊をもって)悦びなさい。この生涯で阿弥陀仏の本願に出会えたことを。行き・留まり・座り・寝る、そうした日常のすべての場面に渡って何時いかなる時にも、(忘れず)報いるようにしなさい。阿弥陀仏の恩徳に。身を委ね頼みとすべきは「乃至十念(ないしじゅうねん)」との(仏の)言葉であり、心より信頼すべきは「必得往生(ひっとくおうじょう)」の一文であります。

浄土宗のお勤めにおいて、『一枚起請文』とともに拝読されることの多い『一紙小消息』であります。

阿弥陀仏の本願に誓われた念仏ではありますが、いったい何回称えればよいのか?あるいは罪深き身である私たちでも果たして救われるのか?どうしても悩み迷うのが、私たち凡夫の姿でありましょう。法然上人はこの法語の中で繰り返し仰っています。「疑うべからず」と。たとえ末世の凡夫であっても間違いなく救われるのであると。

悦び、報じ、頼み、信ずべきもの、それが仏の真実語であること、仏への信に貫かれた念仏の日暮らし、それこそが大いなる悦びであることが述べられてこの法語は結ばれています。

合掌

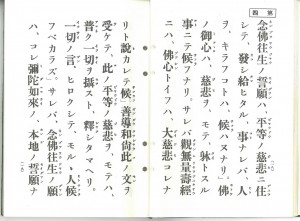

法然上人御法語第九

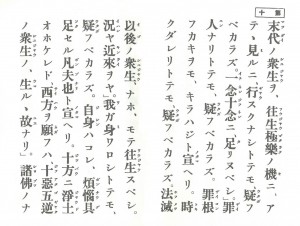

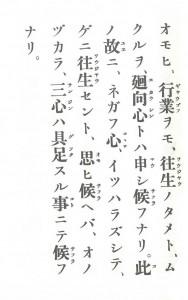

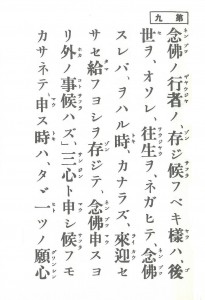

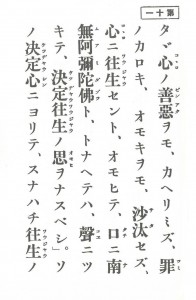

【原文】

念仏の行者の存じ候(そうろ)うべき様(よう)は、後世(ごせ)を恐れ、往生を願いて念仏すれば、終るとき必ず来迎(らいこう)せさせ給うよしを存じて、念仏申すより外(ほか)のこと候わず。

三心(さんじん)と申し候うも、ふさねて申す時は、ただ一つの願心(がんしん)にて候うなり。その願う心の偽らず、飾らぬ方をば、至誠心(しじょうしん)と申し候。この心のまことにて、念仏すれば臨終に来迎すということを、一念も疑わぬ方を、深心(じんしん)とは申し候。この上、我が身も彼(か)の土(ど)へ生まれんと欲(おも)い、行業(ぎょうごう)をも往生のためと向くるを、廻向心(えこうしん)とは申し候うなり。

この故に、願う心偽らずして、げに往生せんと思い候えば、自ずから三心は具足することにて候うなり。

(『勅伝 第二十四巻』)

【ことばの説明】

安心(あんじん)

安心とは詳しくは、「心念を安置すること」を指し、修行によって得られる心の安定した状態を意味する。浄土教においては、阿弥陀仏の本願に誓われた念仏によって、凡夫の散乱する心のままで決定往生の確信を得ること、そのことを安心と呼ぶ。

また浄土宗では安心とは、所依の『観無量寿経』に説かれる「三心(さんじん)」であるとしている。三心とは、阿弥陀仏の浄土に往生する者が持つべき三種の心構えのことで、至誠心(しじょうしん)、深心(じんしん)、廻向発願心(えこうほつがんしん)を指す。

「『観無量寿経』に説いていわく〈もし衆生ありてかの国に生れんと願ずる者は三種の心を発してすなわち往生すべし。何等をか三つとす。一つには至誠心、二つには深心、三つには廻向発願心なり。三心を具する者は必ずかの国に生れる〉と(法然『浄土宗略抄』)」

第一に至誠心とは、身口意の三業(全ての行為や発言や思い)が必ず真実の心にて行われるべき事。

第二に深心とは深く信ずる心であるが、具体的には自分自身が煩悩を具えた凡夫であり、実践できる善き行いは少なく、このままでは輪廻から抜け出る事が難しい、それが故に阿弥陀仏の本願に誓われた念仏により必ず往生を遂げる事ができると信じ疑い無き事を言う。

第三に廻向発願心とは、所修の功徳(自ら為した様々な行いの功徳)を浄土往生という一事にふり向けて往生を願う心の事。

善導大師によれば、この三心を具足する事が往生浄土の条件とされたが、法然上人によれば、称名念仏を実践する中で三心は自ずと具わってくるとされる。「三心四修と申すことの候うは、皆 決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちに こもり候うなり(一枚起請文)」。

さらに、浄土宗第七祖聖冏(しょうげい)禅師の『伝通記糅鈔(でんずうきにゅうしょう)』によれば「念を所求所帰去行の三に置くを安心と云うなり」と言い、所求所帰去行(しょぐ しょき こぎょう)の三つに心を定めることを安心と定義している。

「所求所帰去行」とは、浄土宗の信仰や教行における三要素であり、目的(所求)と対象(所帰)と実践(去行)を指す。それぞれ所求(信仰の目的)は往生浄土(浄土に往生すること)、所帰(信仰の対象)は阿弥陀仏、去行(信仰の実践)は本願念仏であるとされている。

後世(ごせ)

三世(前世、現世、来世)の一つ来世の事。今世での生を終えたのち、生まれかわりを果たした次の生存。

これを「恐れる」とは、次の世において再び迷いの境遇に生まれついてしまう事を危惧して、という意味。

来迎(らいこう)

臨終を迎えた念仏行者のもとに、阿弥陀仏が聖衆とともに迎えに来ること。すなわち浄土宗では来迎とは臨終来迎を指す。

これは『無量寿経』に説かれる四十八願中の第十九「来迎引接願」に基づき、また『阿弥陀経』には「その人命終の時に臨んで、阿弥陀仏、諸もろの聖衆とともに、現にその前に在まします」とある。

なお「らいごう」と読む宗派もあるが、浄土宗では「らいこう」と読み慣わす。

ふさねて

「かさねて」の意味。

至誠心(しじょうしん)

深心(じんしん)

上記安心を参照。

行業(ぎょうごう)

身・口・意の三業の所作。つまりあらゆる行い。

廻向心(えこうしん)

廻向発願心のこと。上記安心を参照。

【現代語訳】

念仏を行ずる者が心得ておくべき事は、(自らの)来世(の生まれ変わりにおける苦しみ)を案じ、(浄土への)往生を願って念仏すれば、(命が)尽きようとするその瞬間に必ず(阿弥陀仏並びに聖衆)が迎えて下さると信じて、念仏を称える事に他ならない。

三心(という往生に必要な心構え)というものも、要するに、ただ一つの(往生を)願う心以外のものではない。その願う心に偽りがなく、表面のみを取り繕うこともない点を「至誠心」と呼ぶのである。この心が真(まこと)から出た心であり、念仏を行えば命終わる時に(阿弥陀仏が)迎えに来て下さるという事を、微塵も疑わない点を「深心」と呼ぶのである。さらに、(まさに)私自身が彼の浄土(西方極楽浄土)へ生まれようと望み、(自ら為した)あらゆる善き行いを往生の為にこそ振り向ける事を「廻向心」と呼ぶのである。

以上のように、(往生を)願う心に嘘偽りがなく、心の底から往生したいと思えば、おのずと(往生の条件とされる)三心が備わってくるのである。

善導大師は三心こそが往生を遂げるための正因であるとし、この三心を具足した称名念仏を勧めた。三心とは一言で言えば「まことの心」であるが、心から阿弥陀仏を信じ、その浄土への往生を願い、常に心がそこから離れないことが求められる。

しかしながら私たちは紛うかたなき凡夫である。常に心が動じ、留まる事を知らず、「凡夫の心は物にしたがいてうつりやすし。たとえば猿猴(サル)の、枝につたうがごとし。まことに散乱して動じやすく、一心しずまりがたし」と表現される。

そんな私たちにとり、心を常に弥陀如来に寄せ、極楽往生を願う心を持続する事がいかに困難であるか。

法然上人は善導大師の心を汲み、そして仏の慈悲心を受け止めて、こう結論するのである。

難しく考える必要はない、念仏を称え続ければ、必ずまことの心である三心が自ずと具わってくるのだと。

合掌

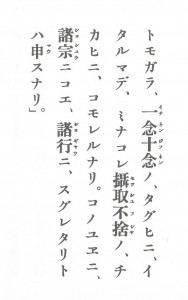

法然上人御法語第八

~数ある御教えの中でも~

【原文】

浄土一宗の諸宗に超(こ)え、念仏一行の諸行に勝れたりという事は、万機(ばんき)を摂(せっ)する方(かた)をいうなり。

理観(りかん)・菩提心(ぼだいしん)・読誦大乗(どくじゅだいじょう)・真言(しんごん)・止観(しかん)等、いずれも仏法のおろかにましますにはあらず。みな生死滅度(しょうじめつど)の法なれども、末代になりぬれば、力及ばず。行者の不法なるによりて、機が及ばぬなり。

時をいえば、末法万年(まっぽうまんねん)の後、人寿十歳(にんじゅじっさい)につづまり、罪をいえば、十悪五逆(じゅうあくごぎゃく)の罪人なり。老少男女(ろうしょうなんにょ)の輩(ともがら)、一念十念の類(たぐい)に至るまで、みなこれ摂取不捨(せっしゅふしゃ)の誓いに籠(こも)れるなり。

この故に諸宗に超え、諸行に勝れたりとは申すなり。

(『勅伝 第四十五巻』)

【ことばの説明】

万機(ばんき)を摂(せっ)する

「万機」はあらゆる機根を持つ衆生、機根は衆生の素質や能力を意味するから、素質や能力を問わずあらゆる衆生を対象として、

「摂す」は救い取ることを意味するので、「万機を摂する」とは「あらゆる衆生を救い取る」ということ。

理観(りかん)・菩提心(ぼだいしん)・読誦大乗(どくじゅだいじょう)・真言(しんごん)・止観(しかん)等

ここで様々な仏教の修行方法が列挙されている。

理観(りかん)とは「理の念仏」とも呼び、「三身即一(さんじんそくいつ)の仏」と呼ばれる普遍的な真理としてのブッダを洞察しようとする観想の方法。極めて高度な能力や資質が求められる難行であるとされていた。

菩提心(ぼだいしん)は、詳しくは「阿耨多羅三藐三菩提心(あのくたらさんみゃくさんぼだいしん)」のこと。また「発菩提心(ほつぼだいしん)」とも言い、悟りを求め、仏とならんとする決意を意味する。大乗仏教の修行道の出発点。

読誦大乗(どくじゅだいじょう)は、大乗の経典を手に取って読み、さらにそれを暗唱すること。

真言(しんごん)の本来の意味は「真実の言葉」、原語でmantra(マントラ)と言う。ここではこの真言を教義実践の中心に置く密教の修行を意味する。

止観(しかん)は、止(śamatha シャマタ)と観(vipaśyanā ヴィパッシャナー)とに分かれる。止は「心を静め、一つの対象に集中させること」、観は止によって安らかとなった心を土台として「正しい智恵を働かせて、世界をあるがままに観察すること」。仏教における瞑想法を説明したもの。中国の天台大師智顗が著わした『摩訶止観(まかしかん)』において組織的に説かれた。ここではその天台における止観の行法を指している。

生死滅度(しょうじめつど)の法

生死の苦しみを伴う迷いの境涯を滅ぼし、悟りの境涯に渡るための教え。上に挙げられた種々の仏道修行のこと。

十悪五逆(じゅうあくごぎゃく)

「十悪」とは、仏教で数える十種の悪い行いのこと。身口意(しんくい)の三業、つまり身体による動作と、口で発する言葉と、心の中で思うこと、これらで行う悪しき行為であるとされ、苦しみ多き境涯に赴く原因となる。

殺生(せっしょう 生き物の命を断つこと)、偸盗(ちゅうとう 盗むこと)、邪婬(じゃいん 道に外れた性交渉)、以上が身体で犯す身業(しんごう)。

妄語(もうご 嘘やたぶらかしの言葉)、両舌(りょうぜつ 争いや仲違いを誘因する言葉)、悪口(あっく 暴言や罵りの言葉)、綺語(きご 誠実さのない言葉)、以上が口でなす口業(くごう)。

貪欲(とんよく 貪り)、瞋恚(しんに 怒り・憎悪)、邪見(じゃけん 誤った見解つまり因果の道理の否定)、以上が心に思うことでなす意業(いごう)。

以上の合計で十種を数える。

「五逆」とは、十悪よりもさらに罪が重いとされる五つの大罪。

『阿毘達磨俱舎論(あびだつまくしゃろん)』によれば、

殺母(せつも 母を殺すこと)、殺父(せっぷ 父を殺すこと)、殺阿羅漢(せつあらかん 迷いを脱した聖者、仏弟子を殺すこと)、出仏身血(しゅつぶっしんけつ 悪意をもって仏の身体を傷つけること)、破和合僧(はわごうそう 修行僧の和を乱し分裂させようとすること)、以上が五逆となる。

これらを一つでも犯すと死後ただちに無間地獄(むけんじごく)に堕ちるとされる。無間地獄とは別名「阿鼻地獄(あびじごく)」とも呼び、最も苦しみの大きい地獄であるとされる。

【現代語訳】

浄土の一宗(浄土の教え)が他の諸宗(浄土以外の教え)より勝れ、念仏という一行が他の様々な修行法よりも勝れているという事は、全ての衆生を漏れなく救い取るという点を言っているのです。

(もちろん)真理を見ようとする観法、覚りを求めんとする決意、大乗経典の読誦、真言の教え、止観の行など、(従来から大切とされてきている)どんな修行も仏の教えとして不十分であるという訳ではありません。(これらは)皆、生死の苦しみを滅して覚りを得ようとする教えではありますが、末法の時代になり、(仏道を行ずる者の)力が及ばず、修行者が教えに背いてしまうことによって、素質や能力が追い付いていかないのです。

時代について言うならば、末法の時代に入って一万年が経った後、人の寿命もついに十歳にまで縮まってしまい、罪ということについて言うならば、十悪五逆と呼ばれる大罪を犯してしまう罪人でもあります。(そのような)老若男女の人々であり、(念仏を)一回ないし十回しか称えないような人々に至るまで、皆(仏の)「救い取って捨てることのない誓い」の対象に含まれているのです。

だからこそ(浄土の教えは)他の教えより勝れ、(念仏が)他の修行法よりも勝れていると申し上げるのであります。

数ある仏教の教え(法門)の中でも、浄土に関する教えは最も勝れ、その中でも仏によって選ばれ誓われた念仏(選択本願念仏)がより勝れている。これが法然上人の見出された確信であります。

ここでは、浄土一宗(浄土に往生する教え)が、他の教えよりも勝れている所以をひとことで言い表しています。

つまり「全ての衆生を漏れなく救い取る」という一点において勝れていると。

”仏の光明は遍(あまね)く十方世界を照らして、念仏の衆生を摂取して捨てたまわず”

自分自身の力では仏の境地に至ることが叶わず、また時として悪をなしてしまうのが末法に生きる私たちの姿でもあります。

そんな私たちに差し伸べられた一筋の光明、法然上人にとり弥陀の本願に裏打ちされた浄土往生の教えは、まさにそのようなものだったのではないでしょうか?

合掌

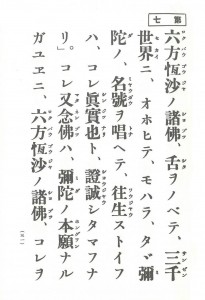

法然上人御法語第七

第七 諸仏証誠

~諸仏による証明は決して虚しいものではない~

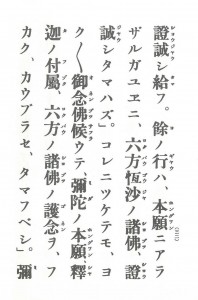

【原文】

六方恒沙(ろっぽうごうじゃ)の諸仏、舌をのべて 三千世界に覆いて、「専らただ弥陀の名号を称えて、往生すというは、これ真実なり」と証誠(しょうじょう)し給うなり。これまた念仏は、弥陀の本願なるが故に、六方恒沙の諸仏、これを証誠し給う。余(よ)の行は、本願にあらざるが故に、六方恒沙の諸仏、証誠し給わず。

これにつけても、よくよく御念仏(おねんぶつ)候(そうろ)うて、弥陀の本願、釈迦の付属、六方の諸仏の護念を深く蒙(こうぶ)らせ給うべし。

弥陀の本願、釈迦の付属、六方の諸仏の護念、一々に虚しからず、この故に、念仏の行は、諸行に勝れたるなり。

(『勅伝 第三十二』)

【ことばの説明】

六方恒沙(ろっぽうごうじゃ)の諸仏

「六方」とは、東・南・西・北・下・上の六つの方角で、六方であらゆる方向を表現する。

「恒沙」は「恒河沙(ごうがしゃ)」の略。恒河(ごうが=ガンガー)とはガンジス川、恒河沙はガンジス川の川辺にある無数の砂のこと、これは数量が無数(数えきれないほど多い)ことを指している。

従って「六方恒沙の諸仏」とは、四方と上下の六方向におわすガンジス川の砂の数にも喩えられるほど数多くの仏を意味する。

舌をのべて

「舌を伸ばして」の意。悟りを開いたブッダに備わる32種の優れた身体的特徴(三十二相)の一つに、舌が大きく長い(長広舌 ちょうこうぜつ)という特徴がある。仏たちはその長い舌を伸ばして、経典の言葉に偽りがないことを証明しているのである。

三千世界

三千大千世界(さんぜんだいせんせかい)の略称。仏教的世界観において世界の最小単位は「小世界(一世界)」といわれるが、それぞれの世界が、中心にそびえたつ須弥山(しゅみせん)とその周りを囲む九山八海(九つの山々と八つの海)、さらにその外側にある四洲 (四つの大陸)、また天空の太陽や月などの天体を一通り備えた環境であると言われる。その最小単位の小世界がおよそ1000個集ったものを小千世界、この小千世界がさらに1000個集ったものが中千世界,この中千世界がさらに1000個集ったものが大千世界、すなわち三千大千世界である。

そしてこの三千大千世界が一人のブッダの教化が及ぶ範囲とされ、我々が住むこの小世界を包含する三千大千世界を別名娑婆世界(sahā サハ―)とも呼ぶ。ここはかつて釈迦仏が教化した範囲であり、ここより西方に位置する極楽世界が阿弥陀仏の教化する世界となる。

証誠(しょうじょう)

誤りなく真実であることを証明すること。

弥陀の本願、釈迦の付属、六方の諸仏の護念、

阿弥陀仏の本願は『無量寿経』において明かされ、釈迦仏の付属は『観無量寿経』に説かれる。これは釈迦が最終的に仏の本意は念仏にあるとして阿難に付属したことをいう(選択付属 せんちゃくふぞく)。この場合の「付属」とは、教えを授け、後世に伝えるように託すことを意味している。

また六方の諸仏の護念は、『阿弥陀経』において説かれている、東・南・西・北・上・下の六方の諸仏が念仏する行者を護り、決して離れることがないことを言う。これは念仏者が極楽に往生を遂げる前に、この現世において得ることができる利益である。

【現代語訳】

六方に広がる全世界の仏たちが、その舌を伸ばして三千大千世界を覆い、「〈専ら阿弥陀仏の御名を称えることで往生を果たせる〉という教えは誤りなく真実である」と証言されています。また同時に念仏が阿弥陀仏の本願であるという理由から、その真実性が(同じく)六方世界の仏たちにより証明されているのです。(それに対して)念仏以外の諸行は本願ではないため、六方世界の仏たちは、(その教えが)真実であるとは証言されていません。

このことからも、念を入れて十二分にお念仏をなさり、阿弥陀仏の本願、釈尊仏の付属、六方世界の仏たちの御加護を深く受け入れて下さい。

阿弥陀仏の本願、釈尊仏の付属、六方世界の仏たちの御加護は、それぞれが意味のあるものなのです。それ故に、念仏の行は他の行に比べて各段に勝れているのです。

この一段が説かれたのは、念仏の教えに対する疑いを正して、正しい信へと導くためである。仏教では悟りへの妨げとなる心の働きを「煩悩」と呼び、その煩悩に98ないし108を数えるが、その中に「疑」がある。「疑」とは、凡夫が自分自身の見解に捉われて、仏の説示に対して十分な信を持ち得ないことを指している。

そしてここでは、阿弥陀仏の本願によって誓われた念仏(本願念仏)が、他のあらゆる行より勝れている所以が、”釈迦の阿難への付属”と”諸仏による証誠”によって示されているのである。ともに他ならぬ仏による証明であり、念仏が”虚しからざるもの”すなわち、必ず極楽への往生を遂げさせる”実あるもの”としてここに示されている。まさに凡夫の疑念をさしはさむ余地なきものとして。

華厳経にいわく「信は道元にして功徳の母となし」。

合掌

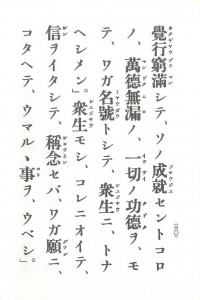

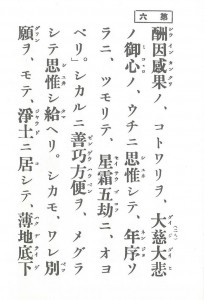

法然上人御法語第六

~因果を超えて~

【原文】

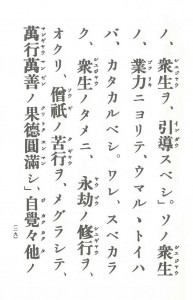

酬因感果(しゅういんかんか)の理(ことわり)を、大慈大悲の御心の内に思惟して、年序そらに積もりて、星霜五劫(せいそうごこう)に及べり。然るに善巧方便(ぜんぎょうほうべん)を廻(めぐ)らして思惟し給えり。

然(しか)も、「我れ別願をもて浄土に居(こ)して、薄地低下(はくじていげ)の衆生を引導(いんどう)すべし。その衆生の業力(ごうりき)によりて生まるるといわば、難(かた)かるべし。

我れ須(すべから)く衆生のために永劫(ようごう)の修行を送り、僧祇(そうぎ)の苦行を廻(めぐ)らして、万行万善(まんぎょうまんぜん)の果徳円満(かとくえんまん)し、自覚覚他(じかくかくた)の覚行窮満(かくぎょうぐうまん)して、その成就せん所の、万徳無漏(まんとくむろ)の一切の功徳をもて、我が名号として、衆生に称えしめん。衆生もし此(こ)れに於(お)いて信を致して称念せば、我が願に応えて生まるる事を得(う)べし。『勅伝 第三十二』

【ことばの説明】

酬因感果(しゅういんかんか)

原因となる行為がもたらした結果としての果報を得ること。ここでは修行という因(原因)が成仏という果(結果)をもたらすことを意味している。

五劫(ごこう)

「劫」とは極めて長い時間のこと。 サンスクリット語のkalpa(カルパ)の音を写した「劫波(劫簸)」を省略した表現。

一つの宇宙(世界)の誕生(始まり)から消滅(終わり)までの1サイクルを指し、ブラフマー神(梵天)という神にとっての一日に等しいという。仏典において具体的な数値は示されないが、よく引かれる譬喩(『雑阿含経』あるいは『大智度論』)によれば下記の通り。

「一返が一由旬(いちゆじゅん 四十里=約157キロ)に及ぶ巨大な岩を、100年に一度だけ布で撫で、その結果としてようやく岩がすり減ってなくなってしまうまでの長い期間を経ても、実はまだ劫には及ばない(劫はそれほど長い期間である)」(磐石劫 ばんじゃくこう)、

あるいは「四方四十里の城を芥子粒(けしつぶ)で満たし、その後100年に一度、その芥子粒を一粒づつ取り出していき、最終的に全ての芥子粒がなくなってもまだ劫には及ばない」(芥子劫)。

一つの劫(一大劫)を時間的経過によって分類する場合は、世界の生成(成劫 じょうこう)、存続(住劫 じゅうこう)、破壊(壊劫 えこう)、消滅後の世界が存在しない状態(空劫 くうこう)の4段階で考える。

法蔵菩薩が四十八願を立てる為の思惟に「五劫」を要したことは『無量寿経』に説かれている。

善巧方便(ぜんぎょうほうべん)

サンスクリット語ではupāyakauśalya(ウパーヤカウシャリヤ)といい、巧みな手立て(方法、手段)のこと。仏が衆生を救済し導くに当たり、衆生側の機根(素質、性格、置かれている状況)に応じて最適な手段を講じること。

別願

諸仏・菩薩に共通する「総願」に対して、「別願」とは諸仏・菩薩が各々の立場より起こす個別の誓願のこと。

「総願」は四弘誓願(しぐせいがん)ともいい、大乗の菩薩が初発心時に必ず立てなければならない四つの誓いで、

- すべての衆生を救うこと(度)、②すべての煩悩を断つこと(断)、③すべての教えを学ぶ

- こと(知)、④この上ない悟りを得ること(証)をその内容とする。

阿弥陀仏の別願は四十八願である。「今この四十八願は、これ弥陀の別願なり」(法然『選択集』)。

業力(ごうりき)

業の力、すなわち果報を生じさせる原因となる業の働きのこと。業(karman カルマン)のもとの意味は「行為、行い、活動」、何らかの意志的な行為は、必ず一定の結果を行為の主体にもたらすとされ、そこに見いだされる法則性が「善因楽果(ぜんいんらっか)、悪因苦果(あくいんくか)」ということになる。善き行いは必ず心身に楽をもたらし、反対に悪なる行為は心身に苦をもたらす。

僧祇(そうぎ)

「阿僧祇(あそうぎ)」の略。阿僧祇は原語 asaṁkhya(アサンキャ 数えられない)から、つまり「数えきれない、無量の、無数の」を意味する。

果徳

修行の結果として自ずから得られる徳(よい性質、利益)のこと。

自覚覚他(じかくかくた)の覚行窮満(かくぎょうぐうまん)

「自覚」は自ら覚悟(さとり)を獲得すること、「覚他」は他者(衆生)をして自らと同じさとりの境地に導く(成仏させる)こと。

「覚行窮満」は、自ら覚り他を覚らせる、この両者を満たすことにより、はじめて「覚行」は完成し菩薩は仏となることができることを意味する。

「自覚覚他覚行窮満せる之を名づけて仏と為す」(善導『観経疏』「玄義分」)。

【現代語訳】

(弥陀の前身、法蔵菩薩は)(衆生が)修行を行うことを原因として、それに応じた果報を得るということ(因果応報の道理)について、大いなる慈悲の御心にて熟考を重ねるうち、いつしか年月が積み重なり、過ぎ去った歳月は五劫にも及んだ。それでもなお(衆生を導く為の)巧みな手立てについて考え続けた。

(そうして考え続けた)その上に、「わたくし(法蔵)は、別願(という特別な願)を立てて浄土に住み、修行をしたがまだ高みに達していない人々を導き入れよう。(ただし、そうしたところで)人々自身の行い(修行)がもたらす果報として、浄土に生まれさせることは(因果の道理に従えば)難しいだろう。

(それならば)わたくしは是が非でも人々のために、限りなく長い修行生活を厭わず、また果てしなく長い期間の苦行を企て、多くの修行と善き行いの結果として得られる徳を完全に満たし、わたくしがさとるだけではなく、人々をしてわたくしと同等のさとりの境地に導くことで覚りに向かう修行をも完成させ、そうした結果として(わたくしに)備わる、悟りの障害となる煩悩のけがれのない全ての功徳をわたくし自身の名号とし、人々に称えさせよう。人々がもしこれを深く信じて、称名念仏を行うならば、わたくしの願いに応じて(人々はわたくしの作った極楽浄土に)生まれることができるであろう」

仏教では因果応報が大原則であった。自らの責任において為した行いの報いは、必ず受け取らなければならない(自業自得)。そして大きな果報である「仏のさとり」や「仏国土への往生」を果たすためには、それに見合うだけの厳しい修行や、善き行いを積み重ねなければならない。

さらにここでは、「衆生の業力(ごうりき)によりて生まるるといわば、難(かた)かるべし」と言われる。濁世に生き、煩悩による造罪を重ねる衆生自身の行いによっては、浄土への往生を果たすことは誠に難しいというのである。ではどうすればよいのか?

そこで仏によって示されるのが全ての功徳が込められた「南無阿弥陀仏」の名号である。

深く信じ、その名号を称えれば、必ず往生を遂げられる。

仏の大慈悲に基づき、信心と称名こそが往生の要行であることを述べた法語である。

合掌

第5 選択本願(せんちゃくほんがん)

~ただ彼の仏の願に随順す~

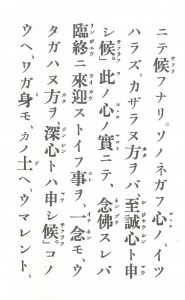

【原文】

本願というは、阿弥陀仏(あみだぶつ)の、いまだ仏(ほとけ)に成(な)らせ給(たま)わざりし昔(むかし)、法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)と申しし古(いにし)え、仏の国土を浄(きよ)め、衆生を成就(じょうじゅ)せんがために、世自在王如来(せじざいおうにょらい)と申す仏の御前(みまえ)にして、四十八願(しじゅうはちがん)を発(お)こし給いしその中(うち)に、一切衆生の往生のために、一つの願を発こし給えり。これを念仏往生(ねんぶつおうじょう)の本願(ほんがん)と申すなり。

すなわち無量寿経(むりょうじゅきょう)の上巻に曰く、「設(も)し我れ仏を得たらんに、十方の衆生、至心(ししん)に信楽(しんぎょう)して、我が国に生(しょう)ぜんと欲して、乃至(ないし)十念(じゅうねん)せんに、若(も)し生ぜずば正覚(しょうがく)を取らじ」と。

善導和尚(ぜんどうかしょう)、この願を釈(しゃく)して宣(のたま)わく、「若し我れ成仏せんに、十方の衆生、我が名号(みょうごう)を称(しょう)すること、下(しも)十声(じっしょう)に至るまで、若し生ぜずば、正覚を取らじ。彼(か)の仏、今現に世(よ)に在(ましま)して成仏し給えり。当(まさ)に知るべし、本誓(ほんぜい)の重願(じゅうがん)虚(むな)しからざることを。衆生称念(しょうねん)すれば、必ず往生を得(う)」と。

念仏というは、仏の法身(ほっしん)を憶念(おくねん)するにもあらず、仏の相好(そうごう)を観念(かんねん)するにもあらず。ただ心を致して、専(もは)ら阿弥陀仏の名号を称念する、これを念仏とは申すなり。故に「称我(しょうが)名号(みょうごう)」というなり。

念仏の外(ほか)の一切の行は、これ弥陀の本願にあらざるが故に、たとい目出度(めでた)き行なりといえども、念仏には及ばざるなり。

大方(おおかた)、その国に生まれんと欲わん(おもわん)ものは、その仏のちかいに随(したが)うべきなり。されば、弥陀(みだ)の浄土(じょうど)にうまれんと欲わん(おもわん)ものは、弥陀の誓願に随うべきなり。

☆出典 『勅伝』第二十五

【ことばの説明】

阿弥陀仏(あみだぶつ)

西方極楽浄土の教主。

「阿弥陀」の原語は、サンスクリット語ではAmitābha(無量光仏と訳)Amitāyus(無量寿仏と訳)の2つが想定され、それらの語尾が抜け落ちて“阿弥陀(あみだ)”と音写されたことに由来するとされる。それぞれの意味は、Amitābha(アミターバ)が「無限の光明をもつ者」、Amitāyus(アミターユス)が「無限の寿命をもつ者」であり、伝統的にはこれを次のように解釈している。つまり「空間的に全ての人々を救いとろうとして 摂取の光明がどこにいる人にも届くように“無量光仏”に、また時間的に永遠に人々を救い続けようとして“無量寿仏”になった」(浄土宗大辞典より、法然『三部経釈』)。釈尊亡きあと、すでに仏なき世において、覚りを求めブッダを求める私たちの願いを受け止める仏であり、広大なる慈悲を体現する永遠の現在仏である。

その起源については異説が多いが、西北インドないしガンダーラ地方に深いゆかりがある。インド本土における仏像の作例からも内陸インドでも信仰されていたことは間違いないだろう。またシルクロード、中央アジアよりチベット圏を含む東アジアに渡って広く信仰を集めてきた仏でもある。

代表的な浄土経典である『無量寿経』によると、

かつて歴史上最初の仏であった錠光如来(Dīpaṇkara ディーパンカラ、燃灯仏 ねんとうぶつ)がこの世に出現されてから53人のブッダが現れた。さらにそののちの世に世自在王仏(せじざいおうぶつ)という仏が現れた時、時の国王がその説法を聴く機会に恵まれ、ついに王位を棄てて出家し法蔵比丘と名乗るに至った。法蔵はこの上なく最高の悟りを得たいと決心し、五劫というとてつもなく長い期間に渡って考え抜いた末、生きとし生ける者を救済するための本願として四十八願をたて、その中で自身が理想とする国土の建立を誓った。劫(こう)はサンスクリット語のカルパ (kalpa)に由来し、1つの宇宙が誕生し消滅するまでの1サイクルを表す。五劫は宇宙消滅のサイクルが5回繰り返されるほど長い期間を表現する。そしてさらに長い長い間(兆載永劫 ちょうさいようごう)に渡って、数々の修行を積み、多くの勝れた特性を具えて、ついに阿弥陀と呼ばれる仏となり、我々の住むこの世界より西方に向かい十万億の国土を過ぎたところに「安楽(極楽、sukhāvatī スッカーヴァティ)」という浄土を建立して、今もそこで説法をしているという。

法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)

「法蔵(Dharmākara ダルマーカラ)」は阿弥陀仏がかつて菩薩だったときの名前。元国王だったが世自在王仏のもとで出家し法蔵比丘を名乗った。「菩薩(bodhisattva ボーディサットヴァ)」とは、菩提(覚り)を求める衆生のこと。つまり未だブッダではないが、ブッダとなることを目指している者や、ブッダと成ることが確定している者を意味する。

世自在王如来(せじざいおうにょらい)

世自在王仏に同じ。原語でLokeśvararāja(ローケーシュヴァラ・ラージャ)。

阿弥陀仏は法蔵菩薩であった時にこの仏に帰依し、この仏に導かれた。かつてこの世界に出現したブッダたち(過去仏)の中、最初の過去仏である錠光如来から数えて54番目(異説では81番目)の仏となる。

四十八願(しじゅうはちがん)

阿弥陀仏が因位(修行時代)の法蔵菩薩であった時に立てた48の誓い。世自在王仏は神通力により二百一十億の諸仏の国土(浄土)の有様を法蔵に示したが、法蔵はこれらの諸仏国土の特徴を参考に、自ら建てようとする浄土の理想を五劫もの長い期間に渡り考え抜き、ついにどのような浄土を建立するかを決定した。それが48項目の誓願(誓い)の形で示されている。この四十八願は衆生救済を眼目とするが、法蔵自らが仏となる必要条件ともなっている。つまりこれらの誓願が成就し、往生を望む衆生を迎え入れる準備が整わない限りは

決して仏とはなるまいと誓われているのである。

念仏往生(ねんぶつおうじょう)の本願(ほんがん)

『無量寿経』に説かれる四十八願中の第十八願。

「あらゆる世界の衆生が心から信じてわたくしの国に生まれたいと願い、わずか10回でもそれを念じ、それでももし生まれることが出来ないようであれば、決して仏とはならない」との願。

無量寿経(むりょうじゅきょう)

『阿弥陀経』『観無量寿経』と並ぶ「浄土三部経」の筆頭であり、浄土教の根本聖典のとして重視されてきた。

内容は、阿弥陀仏が法蔵菩薩時代の発心、本願とその成就、極楽の荘厳、阿弥陀仏による救いとしての三輩往生などの重要な教説が示されるが、特筆すべきは凡夫往生の根拠として第十八願(念仏往生の願)が明示されたことであろう。

漢訳『無量寿経』二巻は、曹魏の嘉平四年(252年)に康僧鎧(こうそうがい)が洛陽の白馬寺で訳したと伝説されているが(『開元釈教録』)、史実として有力なのは、永初二年(421年)に仏駄跋陀羅(ぶっだばったら)・宝雲により共訳されたというもの。

康僧鎧(Saṃghavarman サンガバルマン)は3世紀頃の人で現在のウズベキスタンにあった康居(こうきょ)国出身。仏駄跋陀羅(Buddhabhadra)は4世紀頃に中国に入り東晋で活動した北インド出身の訳経僧で、『阿弥陀経』を翻訳した鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)と同時代人。ともに中国で活躍した西域出身の仏教僧である。共訳者の宝雲は河北出身、高名な法顕三蔵に同行してインドまで赴いた訳経僧で梵語に通達していた。

漢訳にはこの二巻以外に4種(すでに失われたもの含め五存七欠と言い慣わす)、他に断片を含めたサンスクリット語の原典数種、チベット語をはじめ、コータン語やソグド語訳など中央アジアの言語に訳されたものも現存する。

善導和尚(ぜんどうかしょう)

大業九年(六一三)から永隆二年(六八一)に在世、中国唐初に活動した阿弥陀仏信仰者であり、日本の浄土教に多大な影響を与えた。法然上人をして善導流と言わしめたその浄土思想の骨子は下記の通りである。

- 一切の衆生は現生においては(この身、この世では)成仏することが難しい。つまり能力の劣った凡夫である。

- その凡夫が輪廻から解脱する唯一の方法は、阿弥陀仏の本願を信じ、その本願のままに称名念仏を行うことである。

- それにより、阿弥陀仏は必ず自ら来迎し、極楽浄土への往生を果たすことができる。

当時の中国仏教界を席巻していた玄奘門下の唯識教学によれば、下品(能力の最も劣った人たち)が往生できるのは、報土(真実の仏国土)ではなく化土(衆生の機根に応じて変化した仮の仏国土)であった。またその他のいわゆる聖道門の諸師によっても、凡夫が真実の報土に往生できることは否定される。善導の主張の独創性は、ごく普通の人である凡夫が、凡夫であるままに、信心と念仏により救われていく道を示した点にこそある。

念仏

仏を念ずること、憶念すること。念ずる(smṛti)とは「心に留めおくこと」。釈尊在世時代には、修行の一環として「仏」を思い浮かべることが実践され(仏隨念)、時には遠隔にある釈尊に思いを馳せ、あたかも身近に存在するかのような功徳を期待することも行われていたようである。また古来より仏教徒は必ず「南無仏」と口に出して称えて、仏への帰依の念を表明してきた。

『無量寿経』において説かれる「念」の原義は、「心を起こす」あるいは「心をもって随念する」となっている。しかしながら、『観無量寿経』の特に下品下生の段には「声をして絶えざらしめ、十念を具足して、南無阿弥陀仏と称す」とあり、「念を具足して称える」意味を示すという。善導が著した注釈である『観経疏』においては、「念」は「声」であるとされており、往生のための行である「念仏」を「声に出す」という口業として捉えようという意識が明確になる。

さらにそれらを受けた法然上人は、「声はこれ念なり、念はすなわちこれ声なる」として、念声是一の解釈を打ち出した。つまり、浄土宗における念仏は声に出して「南無阿弥陀仏」と称えることであり、この本願の念仏によってこそ往生が果たされるのである。

法身(ほっしん)

仏はさまざまな姿を顕わして衆生を導く。仏の姿(現れ方)が示す意味やその働きについて、法身・報身(ほうじん)・応身(おうじん)の三種に分類したのが「三身(さんじん)」と言われるもので、そのうちの法身(dharmakāya ダルマカーヤ)とは、永遠に失われることのない不滅の真理であり、仏の本質のこと。

相好(そうごう)を観念(かんねん)する

「相好」は仏の姿・形を指す。つまり、仏の荘厳なる色相(すがた・かたち)やその功徳を心に思い浮かべて、深い禅定の境地に入っていこうとすること。

目出度(めでた)き

「立派な、素晴らしい、価値のある」との意味で用いている。

【現代語訳】

本願というのは、阿弥陀仏が悟りを得て仏となる以前、かつて法蔵菩薩と呼ばれる修行者だったはるか昔のこと、(自ら建設を志す)仏の国土を浄め、衆生を救済するために、世自在王如来(世間において自在であると称される仏)の前で48の誓いを立てたが、さらにその(48の願の)中で、すべての衆生が往生を果たすことを目的とする特別な誓願を起こした。それこそが念仏往生の願と呼ばれるものである。

つまり『無量寿経』の上巻には次にようにある。

「もし、わたくし法蔵菩薩が仏の位を得たとして、あらゆる世界の衆生が心から信じて、わたくしの国に生まれたいと願い、わずか10回でも心で念じて、それでももし生まれることが出来ないようであれば、わたくしは決して覚りを開かないであろう」

善導和尚はこの願を次のように解釈する。

「もしわたくしが仏となるとして、あらゆる世界の衆生の中で、わたくしの名を称えることわずか10回の者までも、もし(わたくしの建設する国に)生まれることがないならば、わたくしは覚りを開かないであろう」

そしてさらに仰っている。

「その阿弥陀仏は、まさにこの瞬間に(みずから建設を誓った国土である)極楽浄土にあって、(既に誓願を果たして)仏となっておられる。だからこそ、知るべきである。かつて仏が菩薩時代に誓った願いは、決して実を結ばない空しいものではなかったことを。衆生が仏の名を呼べば、必ず往生を果たせるのだ」

念仏とは、真理そのものである仏を深く心に刻み、忘れないように思い続けることでもなく、仏の優れたお姿を心に思い描くことでもない。ただ真心を込めて、ひたすら阿弥陀仏の名号を声に出して称える、このことを念仏と申すのだ。だからこそ(善導和尚は上で)「わたくしの名を称えること」と仰っているのだ。

(このように)念仏以外のすべての修行は、阿弥陀仏の本願(によって保障された修行)ではないので、たとえ立派で価値ある修行であっても念仏には及ばないのである。

おおよそ、その仏の国に生まれたいと願う者は、その仏の誓いに従うべきである。したがって、阿弥陀仏の国土(である極楽浄土)に生まれ出たいと願う者は、(他ならぬ彼の)阿弥陀仏の誓願に従うべきなのである。

選択本願念仏とは、仏によって「選択」され、浄土への往生する方法として「本願」に定められた「念仏」のことである。そしてその「念仏」は、無相の法身を対象とする念仏(憶念)でもなく、有相の報身を対象とする念仏(観念)でもない。念仏がそのようなものであると従来理解されていたように、真理の感得を目的とするものではなく、深い禅定(ヨーガ)の体験を目指すものでもない。

ただ仏の名を呼び、仏への全幅の信頼を表明すること、それがここで示される念仏である。

善導大師は無量寿経の願文にあった「十念」をあえて「称我名号下至十声(我が名号を称すること、下十声に至るまで)」と解釈した。確かに梵語では字義通りには「念ずる」と伝承される。しかしながら善導大師がこのように解釈したのは、如来の真意が大慈悲にあると確信してのことであり、本願に誓われた念仏一行により凡夫が救われゆく道がここに初めて開示されたのである。

合掌

法然上人御法語第四

~ブッダはこの教えを説くために出現されたのだ~

【原文】

念仏往生(ねんぶつおうじょう)の誓願は、平等の慈悲に住(じゅう)して発(おこ)し給(たま)ひたる事なれば、人を嫌う事は候(そうら)はぬなり。佛の御心(みこころ)は、慈悲をもて体とする事にて候(そうろ)ふ也。されば観無量寿経には、「仏心(ぶっしん)というは大慈悲これなり」と説かれて候(そうろう)。

善導和尚(ぜんどうかしょう)、この文(もん)を受けて、「この平等の慈悲をもては、普(あまね)く一切を摂(せっ)す」と釈し給へり。「一切」の言(ごん)、広くして、漏るる人候ふべからず。されば念仏往生の願は、これ彌陀如来の本地(ほんじ)の誓願なり。余(よ)の種々(しゅじゅ)の行は、本地(ほんじ)の誓いに非ず。

釈迦も世に出(い)で給ふ事は、彌陀の本願を説かんと思(おぼ)し食(め)す御心にて候へども、衆生の機縁(きえん)に随ひ給ふ日は、余の種々の行をも説き給ふは、これ随機(ずいき)の法也。佛の自らの御心の底(そこ)には候はず。

されば念仏は彌陀にも利生(りしょう)の本願、釈迦にも出世の本懐(しゅっせのほんがい)なり。余の種々の行には、似(あら)ず候也。

☆出典 『勅伝』第二十八

【ことばの説明】

念仏往生の誓願

『無量寿経』に説かれている、修業時代の阿弥陀仏が、仏となる必要条件として誓った四十八願中の第十八願のこと。

「あらゆる世界の衆生が心から信じてわたくしの国に生まれたいと願い、わずか10回でも念仏を試みて、それでももし生まれることが出来ないようであれば、決して仏とはならない」との願。

人を嫌う

「嫌う」は、分け隔てる、差別すること。

つまり、念仏往生の誓願は何らかの条件によって選別された人だけを対象とするものではなく(救いの対象を限定するものではなく)、全ての人を対象としたものであるということ。平等思想であることの表明。

彌陀如来の本地(ほんじ)の誓願

「本地」とは「本来の姿、本体」のこと。

ここでは「念仏往生の願」が、彌陀如来(阿弥陀仏)が仏となる以前、菩薩として修行していた時代に立てた誓願であることを意味している。

普(あまね)く一切を摂(せっ)す

「普く」は「広く、すみずみまで、漏れなく」、「一切」は「全て」ここでは全ての衆生、「摂す」は「収め取る」つまり「救い取る」の意味ととる。

余の種々の行

念仏以外のさまざまな修行のこと。

仏の教えは「八万四千(はちまんしせん)の法門」といわれるように、様々な経典において、様々な修行法(実践法)が説かれている。

しかしながら、それらの様々な行は、決して並列的に考えられているのではない。阿弥陀仏の本地の願において「念仏」こそが往生する為の最も優れた行として取り上げられていることを根拠に、念仏がその他の行から明確に差別化されている。

衆生の機縁

「衆生」とは原語でsattva、意味するところは「生きとし生けるもの(生類)」のこと。

特に、六道の中の迷いの境涯である「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間」を指すことが多い。

また「有情(うじょう)」という訳語もある。文字通り感情や意識、つまり心を持つ存在を指しており、当然これも人間に限定される訳ではない。

「機縁(きえん)」とは「根機(こんき)・因縁(いんねん)」を略したもの。

根機(こんき)とは衆生の持つ資質(素質・能力)のこと、そして因縁(いんねん)とは、何らかの結果(果報)をもたらす直接的な原因である「因(hetu)」と、間接的な条件である「縁(pratītya)」を指す。

ここでは、【仏の教えを受ける側の衆生の資質(素質・能力)】と、【そのような資質を持つ衆生が、仏の教えに触れられた】という2つの条件が揃って、初めて教えが説かれるという事態が成立すること、言い換えると、われわれ衆生の持つ資質が、仏が教えを説くきっかけとなっていることを意味している。

仏の教えが「八万四千の法門」となったのは、それを聴く衆生の側に、さまざまな「機」が存在したからであり、仏は各々の「機」に最適な法を説いたのである。

随機(ずいき)の法

衆生の持つ資質(素質・能力)に従った法、すなわち、聴き手に応じて説かれた教え。

利生(りしょう)の本願

「利益(りやく)衆生」のこと。

仏や菩薩が衆生に利益を与えること、またはその利益。

ここでは念仏往生の願が、阿弥陀仏が衆生に利益を与える目的で立てた本願であることを言っている。

出世の本懐(しゅっせのほんがい・しゅっせのほんかい)

釈尊がこのわれわれの住む迷いの世界である娑婆世界に生まれ出た本来の目的のこと。

もちろん、その目的が衆生に覚りの内容を示し、覚りを開かせるためであることは言うをまたない。しかしながら、さまざまな経においてさまざまな内容が説かれている現状では、それらの中でもっとも説き示したかった教えは本当は何なのか?という疑問も生じざるを得ないだろう。結果、さまざまな異説が生まれた。たとえば、釈尊の出世本懐の経について、天台宗では『法華経』、華厳宗では『華厳経』としている。

それはまた各々の拠って立つ立場の相違も反映している。浄土宗では衆生の済度(救済)は、賢愚善悪(けんぐぜんあく)に関係なく平等になされるものである筈だとの立場から、出世の本懐は阿弥陀仏の本願による念仏の教えを弘めることにあったとしている。

【現代語訳】

念仏往生の誓願は、あらゆる衆生に平等に適用される、慈悲の心によって起こされた誓いであるから、その救いの対象となる人を分け隔てるということは決していない。だからこそ『観無量寿経』に、「仏の心は、偉大な慈悲の心に他ならない」とはっきり説かれているのである。

彼の善導和尚はこの一文を受けて、「阿弥陀仏は、この平等の大慈悲により、漏れなく全ての衆生を救い取って下さる」と解釈している通りである。ここに「一切」という言葉の意味はまことに広く、漏れ落ちる人がある筈があろうか。だからこそ念仏往生の願は、阿弥陀仏がかつての修行時代に、仏となる為に立てられた願なのであり、念仏以外のさまざまな修行はそうではないのである。

釈尊が、このわれわれの住む迷いの世界である娑婆世界にかつて生まれ出られたのも、実は阿弥陀仏の本願を説こうとされた御心によるものだったが、衆生の資質や置かれた状況に合わせて教えを説こうとされた際には、念仏以外のさまざまな修行を説かれる結果となったのである。ただしこれはあくまでその時の聴き手に応じて説かれた教えであり、釈尊自身が心の底から説きたいと考えられたものではなかった。

そうであるからこそ念仏は、阿弥陀仏にとっては、まさに衆生に利益を与える為の本願であり、釈尊にとっては、この世界にお出ましになって本当に説きたかった教えであったのだ。その他のさまざまな修行とは、このように異なるものなのである。

「出生の本懐」それは仏が仏として世に出られた本当の目的を表現したことばである。

「出生の本懐」は重いことばだと思うが、同時に、私たち衆生の切実なる期待(そして大きな願い)を表現していると感じる。

仏に恋い焦がれ、仏と同じ境地にたどり着きたいと願う者、あるいは今世(つまり人生そのもの)に絶望し、心の底から安楽なる世界へ超出したいと願う者、それらの者が望むのは一体何だろうか?それは、何らかの前提条件を設けずに、思い立ったその時に実践でき、その効果が確実な修行であろう。私たち自身に与えられたこの身体をもって、仏の浄土に迎えとられていくための方法論であろう。それこそが「仏の名を称すること」すなわち「念仏」であると表明されている。そしてその確実性は彼の仏自身によって誓われているのである。

釈尊はそれを説き示された。人がブッダとなれることを2500年前に自らの身をもって証明された釈迦族の王子は、そののちの世に生を受け、未だ見ぬ仏を想い、その教えに焦がれる衆生に最適な道を、浄土への往生という道を示されたのである。

合掌

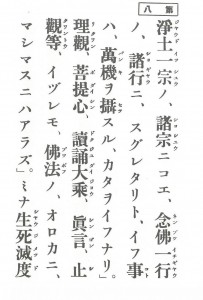

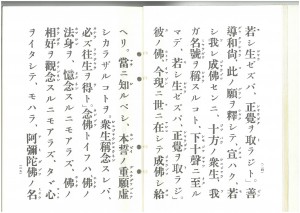

法然上人御法語第三

第3 聖浄二門(しょうじょうにもん)

~わたくしが偉いのではない。

わたくしのちからで念仏が尊いわけでは決してない…

【原文】

或る人、「上人の申(もう)させ給(たま)う御念佛(おねんぶつ)は、念々ごとに佛の御心(みこころ)に適(かな)い候(そうろ)うらん」など申しけるを、「いかなれば」と上人返し問われければ、

「智者(ちしゃ)にておわしませば、名号(みょうごう)の功徳をも詳しく知ろしめし、本願(ほんがん)の様(さま)をも明らかに御心得(おんこころえ)ある故に」と申しけるとき、

「汝本願を信ずる事、まだしかりけり。弥陀如来の本願の名号は、木こり、草刈り、菜摘み、水汲む類(たぐい)ごときの者の、内下(ないげ)ともにかけて一文不通(いちもんふつう)なるが、称(とな)うれば必ず生まると信じて、真実に願いて、常に念佛申すを最上の機(き)とす。

もし智恵をもちて生死(しょうじ)を離るべくば、源空(げんくう)いかでか彼(か)の聖道門(しょうどうもん)を捨てて、此(こ)の浄土門(じょうどもん)に趣(おもむく)べきや。聖道門の修行は、智恵を極めて生死を離れ、浄土門の修行は、愚痴(ぐち)に還りて極楽に生まると知るべし」とぞ仰(おお)せられける。

☆出典 『勅伝』巻二十一、「信空上人伝説の詞」(昭法全六七一頁)

【ことばの説明】

聖浄二門(しょうじょうにもん)

浄土宗では、全ての仏教を聖道門と浄土門の2つに大別する。この2つの道を聖浄二門と呼ぶ。

本文にもあるように、「聖道門」とは智慧を極めることで迷いを離れる道であり、「浄土門」とは自分自身の愚かさを自覚し、仏の本願の力を頼って極楽浄土への往生を目指す道である。

前者は、この現世において自力の修行で菩提(覚り)を得ようとするが、後者では、まずは仏の設えた仏国土である西方浄土への往生を果たし、修行に適した安楽なその国土で修行を完成させて菩提を得る事を最終目的としている。

智者

文字通り「知恵のある者」。

ここでは法然上人が、当時の最高学府であり権威の象徴でもあった比叡山や、南都の諸寺にて学問研究を重ね、学僧として誉高かった点を言っているのであろう。

名号(みょうごう)

阿弥陀仏の名前のこと。

本願(ほんがん)

ことばの意味は、サンスクリットでpūrva-praṇidhāna、つまり「(時間的に)以前の誓願」、転じて「仏が仏になる以前(つまり修行時代)にたてた誓願」を意味する。阿弥陀仏がまだ仏となる前の修行時代、法蔵と呼ばれる出家者だった時に「これらの誓いが完成しない限り仏とはなるまい」として誓った四十八願が「本願」の代表的なものである。

浄土宗で最も重視するのは四十八願中の第十八願で「念仏往生願」と呼ばれる。

それは「わたくし(法蔵)が仏となる際に、あらゆる世界の衆生が心から信じてわたくしの国に生まれたいと願い、わずか10回でも念仏を試みて、それでももし生まれることが出来ないようであれば、決して仏とはならない」という内容で、法蔵が既に仏となり西方浄土におられるならば、既にこれらの誓いが成就していることを意味する。すなわち、念仏による極楽浄土への往生が約束されたものとして、既に私たちに示されているのである。

一文不通(いちもんふつう)

ただ一つの文字の読み書きさえも出来ないこと。

愚痴(ぐち)

サンスクリット語のモーハ(moha)の訳語であり、一説には「バカ」の語源となったと言われる。

一言で言えば「愚かなこと」「心の迷いのせいで真実の姿が見えず、適確な判断が下せない状態」を意味する。

仏教では、この愚痴に貪欲(むさぼり)と瞋恚(怒り)を加えた三毒を最も根本的な三つの煩悩として数える。覚りを得て迷いを離れるには、この克服し難き三毒を克服しなければならないとされていた。

【現代語訳】

あるとき、ある人が法然上人に申し上げた。

「法然上人が称(とな)えられている念仏は、その一念一念、一回一回ごとが、阿弥陀仏のご意向にぴったりと合った、まさに仏の本意に即したものなのでしょう」と。

上人は「どういう理由で(そのように申すのか)?」と、反問された。

問うた人が答えるには、

「(法然上人は)智慧深い方でいらっしゃるので、お称えする仏の名号(”南無阿弥陀佛”の6文字)に具わっているとされる優れた徳性や、仏が誓われた本願(誓い)についても、一般の人よりは遥かに深い理解に達しておられると考えるからです」と答えた。

それに対して法然上人は次のように仰った。

「あなたの本願への信頼はその程度だったのか?

(たとえば)木を切ることを生業(なりわい)とする人や、草を刈ることを生業とする人や、野菜を摘み取り、水を汲むことだけを生業とするような人々、このような学問を必要とせず、智慧とは縁遠いと思われている人々であったり、仏典やそれ以外の書物についても何一つ知らない人がいるとしよう。

阿弥陀如来の本願である名号というものは、

もしそのような人が<称えさえすれば、必ず浄土に生まれることが出来るんだ>と信じて、心の底から願い常に念仏を口に称えるとすれば、そうした人々こそを救済の対象として選ぶものなのだ。

さらにもし、(あなたの言う)智慧によって、生まれ変わりを繰り返すこの迷いの境遇から離れることが出来るとすれば、わたくし源空が、どうしてあの聖道門を捨てて、この浄土門に絶対の信頼を置き、その道に従ったというのか?(もし、智慧によって迷いの境遇から離れられるならば、わざわざ聖道門を捨てる必要はあるまい)

(わたくしが捨てた)聖道門の修行は、智慧を極めることで迷いを離れる道である。

一方の浄土門の修行は、常に迷っている愚かな自分に立ち返り、まさにその地点から、対極にあるところの極楽浄土に生まれ変わる(往生する)道である。

このことを理解しなさい」

当時の一般仏教である「聖道門」を知り尽くした法然上人が、それとの対比として、新たな「浄土門」を鮮やかに切り出してくる一文である。

聖道門はその名の通り「聖者の道」、つまり自らの力を信じ頼って、この世で修行を完成して仏と成ることを目指すあり方である。それに対して他者である仏の本願の力を信じ頼って、この世での覚りではなく西方浄土への往生を目指す浄土門とは、覚り(仏となること)という最終目的は一緒でも、その方法論がまるで異なっている。

しかしながらさらに重要な点は、ここでの法然上人が、自分自身が「愚者」であり「智者」ではないことに拘っている点かも知れない。

法然上人に投げかけられる問いには、既に「智者の念仏」と「一般人の念仏」に区別を設けようとする意図が見受けられる。それは法然浄土教の教えに確かに内在している平等主義に反するものであろう。そう、法然上人の説く浄土教は、過激なまでの平等主義に発展する素地がある。何故なら、地上の世俗的な身分、貧富の差、境遇の違い、あらゆる差別が、「愚者の自覚」という一点において無効化されてしまうからである。

あたかも釈尊の教えにあった「諸行無常(全ての事象は変化し、過ぎ去るものである)」や「一切皆苦(畢竟するところ、この世で生を受け、それを全うするまでの経験は、苦悩である)」という思想が、原則的には全ての人が逃れることのできない様相であったが故に、カーストを無効化する思想的原理となりえたように。

だれでも(たとえ国王でも、大富豪でも、出家者でも、貧者でも、病者でも…)過ぎ去る事象に翻弄され、四苦八苦に代表される苦悩から逃れることは出来ない。

ともあれ、時にはこうした質問を受けることもあったのであろう。法然上人は、相手のことばと意図を即座に読み取り、それぞれに最も適切な回答ができる巧みな話者だったであろう事が伺える一文である。

合掌