和尚のひとりごとNo790「法然上人御法語後編第二十五」

護念増上縁(ごねんぞうじょうえん)

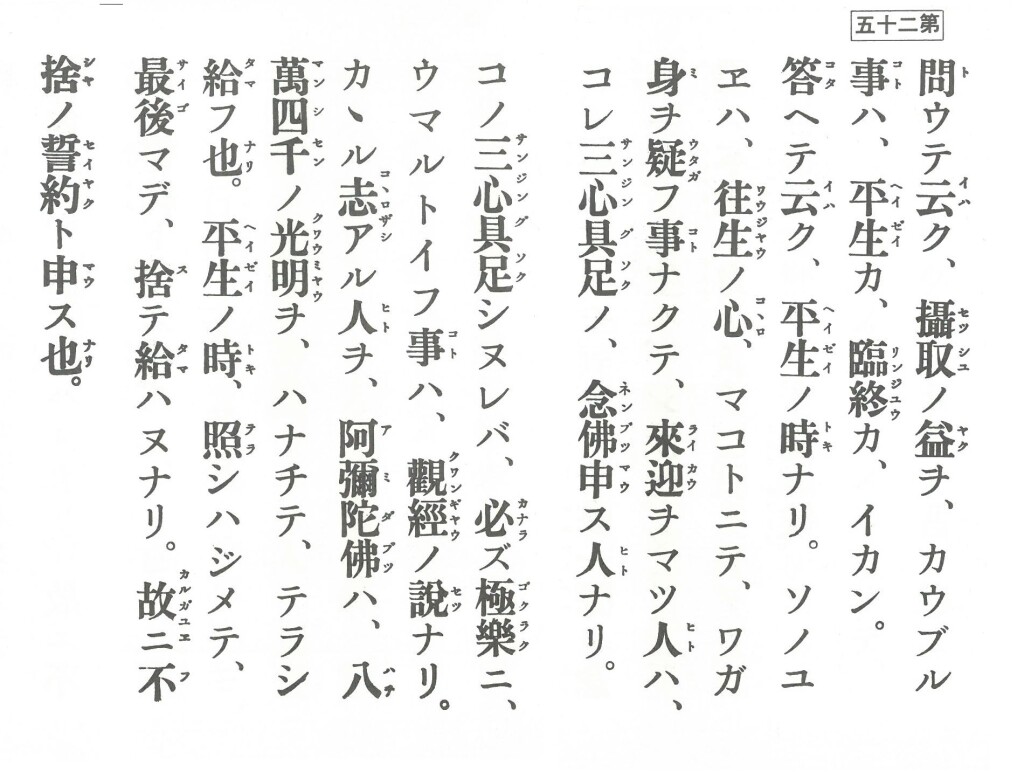

【原文】

問(と)うて云(いわ)く、摂取(せっしゅ)の益(やく)をこうぶる事は、平生(へいぜい)か臨終(りんじゅう)か、いかん。

答(こた)えて云く、平生の時なり。その故は、往生(おうじょう)の心(こころ)まことにて、我が身(み)を疑(うたが)う事なくて、来迎(らいこう)を待つ人は、これ三心(さんじん)具足(ぐそく)の念仏申(もう)す人なり。この三心具足しぬれば、必ず極楽に生(う)まるという事は、観経(かんぎょう)の説なり。

かかる志(こころざし)ある人を、阿弥陀仏は、八万四千(はちまんしせん)の光明(こうみょう)を放ちて照らし給(たま)うなり。平生の時、照らし始めて最後まで捨(す)て給(たま)わぬなり。故(かるがゆえ)に不捨(ふしゃ)の誓約(せいやく)と申すなり。

念仏往生要義抄より

【語句の説明】

護念増上縁(ごねんぞうじょうえん)

極楽浄土へ往生を願う念仏者が、阿弥陀仏の本願力によってこうむる勝れた功徳に五つ数えられる。その第二がこの護念増上縁(現生護念増上縁)であり、念仏者が現生にて(この身この心のままに)、阿弥陀仏の守護という強力な因縁をこうむる事を示している。

【訳文】

問うて言う。

阿弥陀仏の救済の利益をこうむることができるのは、生前の日常においてか、もしくは死を迎える際の瞬間であるか、どちらでしょうか?

答えて言う。

生前の日常のときです。何故ならば、往生を願う心に偽りなく、我が身そのままの往生に疑いを挟まずに、仏の来迎を期待する人は、まさに三つのまことの心を具えて念仏を申す人です。この三心を具足しているならば、必ず極楽世界に往生する事は、『観無量寿経』に説かれる説であります。

このような志を持つ人を、阿弥陀仏は八万四千のみ光をもって照らしてくださるのです。生前の日常のときから、照らし始めて、最後の死を迎えるその時まで見捨てられることはありません。この故に捨て去ることがない誓約であると言われるのです。

彼の阿弥陀仏のご加護は、念仏を申す一切の衆生に及んでいる。そしてそれは平生の今、まさにこの身にてこうむることができるものである。仏の大慈悲を改めて信受いたします。

和尚のひとりごとNo781「見上げる空に仏のひかり」

阿弥陀とはアミターバというサンスクリット語の音写です。意味の上から漢字を充てると無量光となります。字の如く量り知れない程の眩(まばゆ)い光で生きとし生ける者を照らしてくださり、お救いくださる佛様です。『無量寿経』の中で阿弥陀佛の光明の働きには十二種類あると説かれ、阿弥陀様を別の名で誉め讃えられています。

1・無量光佛(むりょうこうぶつ)

量り知る事の出来無い光を放たれる佛様。

2・無辺光佛(むへんこうぶつ)

際限が無い光を放たれる佛様。

3・無礙光佛(むげこうぶつ)

遮るものが無い光を放たれる佛様。

4・無対光佛(むたいこうぶつ)

他に比べるものが無い光を放たれる佛様。

5・燄王光佛(えんのうこうぶつ)

輝きが一番である光を放たれる佛様。

6・清浄光佛(しょうじょうこうぶつ)

色合いが例えようの無い美しさである光を放たれる佛様。

7・歓喜光佛(かんぎこうぶつ)

安楽を与える光を放たれる佛様。

8・智慧光佛(ちえこうぶつ)

無明の闇を滅する光を放たれる佛様。

9・不断光佛(ふだんこうぶつ)

いつも遍(あまね)く照らしている光を放たれる佛様。

10・難思光佛(なんじこうぶつ)

人智を超えている光を放たれる佛様。

11・無称光佛(むしょうこうぶつ)

特徴以外で称える事が出来無い光を放たれる佛様。

12・超日月光佛(ちょうにちがっこうぶつ)

太陽や月以上の輝きである光を放たれる佛様。

以上の様な素晴らしい御光(みひかり)で私達をお照らし下さっている阿弥陀様です。しかしその様な御光に照らされているのだとは、なかなか信じ難いのも事実です。実際に目で見る事が出来ないからです。

或る上人が阿弥陀様の御前でひたすら南無阿弥陀佛とお念仏を申しておられました。普段はお寺の住職として勤める日々。追善回向といって亡くなった方への供養の為に称える事の多かったお念仏です。或る日、一人で阿弥陀様を拝見しながら無心にお念仏を申していると、阿弥陀様がキラキラと輝き光明を放っているお姿に見えたそうです。その輝く佛様を拝見した時に自然と涙がこみ上げてきたと言います。科学的な知識で解明すれば、佛前に灯(とも)された蝋燭がユラユラと揺れて、その光が仏像に反射して光っていたという事にすぎません。しかし、佛様を素直な心で拝んでみると、「今まさに目の前に阿弥陀様が居られ、光明を照らして見護ってくださっている。」その様に感じ入り感涙したのです。

仏様の光明は見ようと思って見られるものではない人智を超えた御光です。法然上人は、「愚鈍(ぐどん)の身になして」と、知恵知識を身につけて立派になる必要はないとおっしゃられました。今の自分の素直な姿のまま阿弥陀様を拝み、ひたすらお念仏を申していく。その様な素直な心に信仰が深まっていくものです。智者ぶらず、素直な心で日々お念仏を申して過ごして参りましょう。