和尚のひとりごとNo505「ひたすらに まっすぐに」

念仏信者が守るべき生活態度の一つに「無余修(むよしゅ)」というのがあります。「余」とは「他のもの」という意味です。他のものをまじえずに、お念仏を専らに修める事を「無余修」と言います。

信仰は純一無雑(じゅんいつむざつ)でなければなりません。純粋素直に信じ、ただひたすらであるべきです。決して他の信仰が悪いという事ではありません。縁があってお念仏に出遭われたのならば、この道一筋と心がけていきましょうという事です。他の神仏、宗教も敬うけれども、私自身を救ってくださるのは阿弥陀様ただ一仏と信仰を固めていただくのです。例えば、水道のホースをそのまま普通の状態で水を出せば水の力は弱いままです。しかし、ホースの先をキュッとつまむと水の力は強くなり遠くまで飛びます。信仰も一本にしぼるべき事の喩えです。

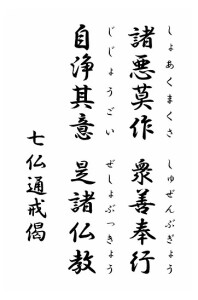

世の中には沢山の宗教がありますが、正しい宗教の目的は一つです。「幸せ」になっていく事。そして自分自身の「器(うつわ)」を育てさせていただく事です。この世の中を生きていく中で、時として一歩も前へ足を踏み出せなくなる様な苦しみの縁に出遭う時もあります。しかしどんな困難な壁にぶつかったとしても、自分が信じる教えによってその困難を乗り切る指針となり、やがて苦難が転じて幸せな生活を送れるようにさせていただけるのが宗教です。また自分の心の中を見つめ直す機会を与えてくださり、自分自身の「器」を育てさせていただくのも宗教です。生きていく上で心の支えとなる宗教は色々あるけれども、頂点へ登り詰めれば皆同じところです。仏教の中にも宗派は種々ありますが、元は皆お釈迦様の御教えです。

分け登る 麓(ふもと)の道は 多けれど 同じ高嶺(たかね)の 月を見るかな

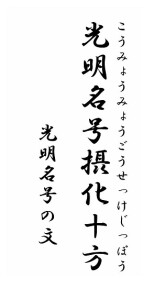

浄土宗では他の宗旨や宗派の違うお寺や神社に参ったとしても「南無阿弥陀佛」のお念仏で拝んでくださいと御取りつぎいたします。観音様もお地蔵様もお不動様も、その他の神様も全て阿弥陀如来様の御化身であると受け取っていただいて、「南無阿弥陀佛」とお念仏を申すのです。しかし決して人様の信仰を妨げる様な事があってはいけません。違う信仰を持った人達が居る中で一人大きな声で「南無阿弥陀佛」と頑張る必要はありません。その様な時は心の中で「南無阿弥陀佛」とお称えください。

極楽の 道は一筋 南無阿弥陀 思案工夫の わき道をすな

信仰は阿弥陀様一仏と定めていただき、迷う事なく、共々にただひたすら「南無阿弥陀佛」のお念仏一筋で過ごして参りましょう。

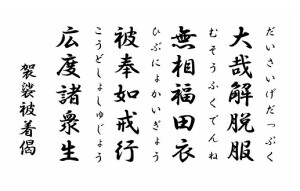

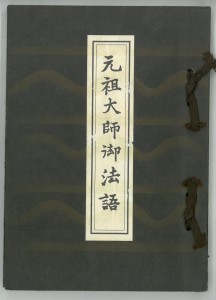

和尚のひとりごとNo501「法然上人御法語後編第六」

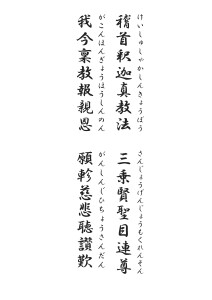

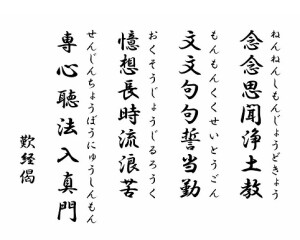

釈迦如来、この経の中(うち)に、定散(じょうさん)

経に曰(いわ)く、「仏(ほとけ)、阿難に告(つ)げ給わく、

善導和尚(ぜんどうかしょう)、この文(もん)を釈して宣(

この定散のもろもろの行は、弥陀の本願にあらざるが故に、

今、釈迦の教えに随(したが)いて往生を求(もと)むる者、

【語句の説明】

定散(じょうさん)

定善・散善(じょうぜん・さんぜん)のこと。

そして定善とは、禅定において心が一定の対象に定まり、妄念・

特に『観無量寿経』に示される数々の往生に向けた実践行をこの「

阿難(あなん)

釈尊の十大弟子のひとり。Ānanda(アーナンダ、阿難陀)。

付属(ふぞく)

伝法、付法に同じ。師匠が弟子に教えの奥義を相伝し(付)、

三幅業(さんぷくごう)

『観経』に説かれる西方浄土へ往生するための三種の行いで、➀

散善の三幅業と言われるように、

十三観(じゅうさんがん)

『観経』

➀日想(にっそう)

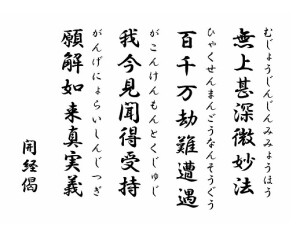

経に曰(いわ)く、「仏(ほとけ)、阿難に告(つ)げ給わく…

出典『観無量寿経』

善導和尚(ぜんどうかしょう)、この文(もん)を釈して…

出典『観無量寿経疏』

【現代語訳】

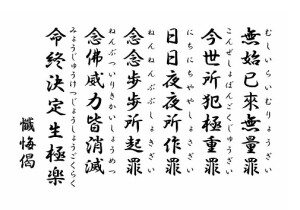

釈迦如来は『観無量寿経』の中で、定善・

件の『観経』にはこのようにあります。

「釈尊は阿難に告げた。汝阿難はこの語をよく保ち続けるように。

善導和尚はこの一説を解釈して言われます。

「”釈尊は阿難に告げた。

これらの定善・散善の数々の実践は、

今、釈迦如来の説かれた教えに従って往生を求める者は、

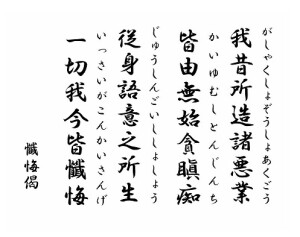

元祖上人は『選択本願念仏集』でこのように述べておられます。

「故に知んぬ。

念仏の教えこそが、そして彼の仏の名号こそが、