和尚のひとりごとNo491「涅槃会」

本日2月15日は涅槃会の日です。涅槃(ニルヴァーナ)とは本来、お釈迦さま(釈迦仏)の覚りの境地を表す言葉ですが、やがて弟子たちにより、釈迦仏は肉体が滅することで本当の意味での涅槃に入ったのだと考えられるようになり、釈迦の入滅をもって涅槃と称するようになりました。これを般涅槃(はつねはん、完全な涅槃)と呼びます。

釈迦仏の入滅については確かな記録がない為、南伝仏教ではヴァイシャーカ月の満月の日に、盛大に法要を営み、私たち北伝の仏教徒たちは伝統的に2月15日に涅槃会を厳修する事とされています。

さて釈迦が入滅されたのは、インド北東部のクシナガラにあった沙羅双樹(サーラ双樹)の元であったと伝えられます。実に45年に及んだ伝道教化の旅路を終え、80歳の高齢に達していた釈尊は、これに先立ちゆかりの地ヴァイシャーリにて従者阿難尊者(アーナンダ)に3か月後の入滅を予告し、パーヴァーで鍛治屋チュンダの施食を受けます。そしてその際に召し上がったスーカラ・マッダヴァによる食あたりが死因になったと伝えられます。

この「スーカラ・マッダヴァ」については、昔は茸だと考えられてきましたが、豚肉を指すと考える方が穏当なようです。現在のインドでは豚肉はほとんど食される機会がありません。それはイスラム教が豚肉を食するのを禁じているからです。同様、現在ではヒンドゥー教徒によってタブー視されている牛肉を食することも、当時は普通に行われたようです。

ところで出家の身が肉や魚を食してもよいのか?疑問に思われる向きもあるかも知れませんが、出家者が守るべき規範である律には肉食を禁じた条項は存在しません(とは言っても蛇やヒト等、特定の動物の血肉を食すべきではないという記載はあります)。

しかし注意すべきは、そこに条件が付されている事です。その条件とは、「見・聞・知」を満たしていなければならないというものです。「見」とはその動物が殺生される場を見ていないこと、「聞」とは自分に施す目的で殺生されたということを聞いていないこと、そして「知」とは同様にそのことを知らないことです。これらの条件を満たすものを「三種浄肉(さんしゅじょうにく)」と呼んでいます。

やがて時代が下ると出家の肉食のタブーが成立し、いわゆる精進料理が僧侶の食事だと考えられるようになりますが、それは大乗仏教になってからの話。伝統的には、施されたもののみで生活し、施されたものに対してえり好みを交えず、食する量を八分目に、そして施されたものは決して持ち越さずその場限りのものとする事、これが釈迦の「食」に対する基本姿勢でした。

静かに最後の時を迎えた釈迦が残した言葉が 「もろもろの事象は過ぎ去るものである。おこたることなく修行を完成しなさい」というものでした。

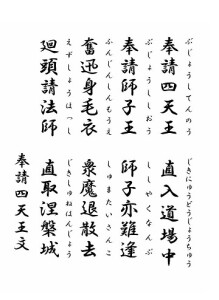

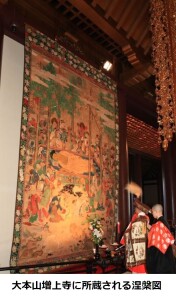

釈迦の入滅を描いた涅槃図には、頭を北に、顔を西に向け、右脇を下にして(頭北面西右脇臥 ずほくめんさいうきょうが)、静かに、そして穏やかなお顔にて横たわる釈迦仏の御姿と、その死を悼み集まったたくさんの者たちが描かれています。