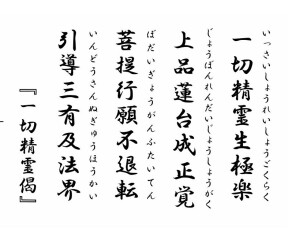

和尚のひとりごと「伝道掲示板246」

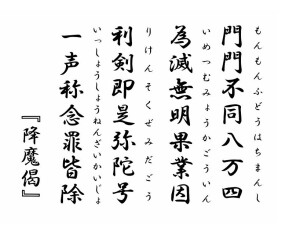

(書き下し文)

門々不同にして八万四なるは、無明と果と業因とを減ぜんがためなり

利剣はすなはちこれ弥陀の号なり、一声称念すれば罪みな除こる

(意味)

法門が各々異なり実に八万四千にもおよぶのは

衆生の無明(おろかさ)と業の結果とその原因とを除き滅せんが為である

切れ味鋭い剣とは、これ阿弥陀如来の名号に他ならない

ひとたび称すれば、罪障すべて除かれるからである

新亡の霊に対する回向文(精霊回向文)、また「利剣名号の文」とも呼び百万遍念仏を修する際に摂益文の代わりにこの偈を称える。

枕経・通夜・迎接式・荼毘式・収骨式など、在家の葬儀式の際の回向文として用いられている。

善導大師『般舟讃』より。

合掌

和尚のひとりごとNo477「羽ばたく備え 怠りなく」

念仏信者が守るべき生活態度の一つに長時修(ぢょうじしゅ)というのがあります。これは一生涯最期臨終に至る迄、お念仏を称え続けると言う事です。この世で命終える最期の日迄お念仏の信仰を持ち続けていただく事です。

念仏婆さんという昔話があります。お念仏の御教えに出遭ってから七十歳になる迄「南無阿弥陀佛」のお念仏三昧(ざんまい)で暮らして居られたお婆さん。朝、目が覚めると「南無阿弥陀佛」。顔を洗いに行っても「南無阿弥陀佛」。食前食後も「南無阿弥陀佛」。明けても暮れても念仏三昧。このお婆さんが七十歳になった時に地震に遭い、梁が落ちてきて下敷きになろうという時にも「南無阿弥陀佛」と称えました。しかし気の毒にも梁の下敷きになって亡くなられました。ところがこのお婆さん、死んだら地獄の閻魔様の前へ突き出されたので腹を立て、「私は毎日お念仏を申して暮らしてきました。お念仏で極楽へ往けるものと思っておりましたのに、地獄へ堕とされるというのは一体どういう事か?そのわけを聞かせてもらいたい。」と閻魔様にくってかかったそうです。すると閻魔様は、「そうか、それ程お念仏を称えていたのか。それでは今迄称えていたお念仏を此処へもって来い。そのお念仏を調べてやろう。」と言われました。

お婆さんは長持ち一杯のお念仏を閻魔様の前へ持ってくると、閻魔様が大きな篩(ふるい)の中に長持ち一杯のお念仏を移しました。すると、七十歳になる迄毎日称え続けていたお念仏が皆スポスポと下へ落ちてしまわれた。しかし最後にたった一つだけ残ったお念仏がありました。梁の下敷きになろうという瞬間に一生懸命称えた「南無阿弥陀佛」です。このお念仏が一つだけ残っていました。毎日称え続けていたのは鼻歌みたいなお念仏でしたが、最期命尽きる時に必死で称えた「南無阿弥陀佛」。このお念仏で極楽へ往く事が出来たというお話です。

この昔話を聞くと、最期必死になって称えたお念仏が阿弥陀様の耳に届いたのだと私達は考えがちです。しかしそうではありません。七十歳になる迄毎日称え続けていたお念仏と、梁の下敷きになろうという最期の瞬間に必死で称えたお念仏の両方で極楽へ往けたとお受け取りください。それは、お念仏の御教えに出遭い、常日頃から南無阿弥陀佛とお称えしていたからこそ、いざという時、まさかの時にお念仏が口から出てきたという事です。我が身にまさかの災難が降りかかった時、普段からお念仏をお称えしていなかったら、なかなか口からお念仏は出てこないものです。たとえ鼻歌交じりのお念仏であっても毎日称え続け、身につけておく事が大事なのです。

そらみたか 常が大事じゃ 大晦日

命尽きた時には阿弥陀様にお迎えに来ていただき、西方極楽浄土へ往生させていただく。それまで怠らず日々共々にお念仏を申し続けて過ごして参りましょう。

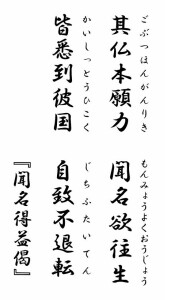

和尚のひとりごと「伝道掲示板243」

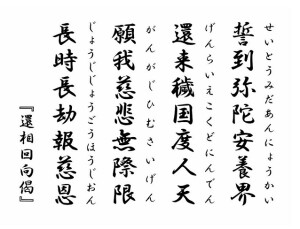

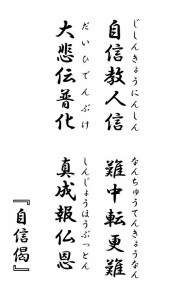

(書き下し文)

みづから信じ人を教へて信ぜしむること、難(かた)きがなかに転(うた)たまた難し

大悲を伝えてあまねく化するは、まことに仏恩(ぶっとん)を報ずるに成る

(意味)

自ら信じ、かつ他をして信じさせること

これは困難ある中にもまた輪をかけて難しいことである

仏の大いなる慈悲の心を、あまねく全ての人々に伝えることは

誠に仏の大恩に報いることに他ならない

また念仏者の心構えを端的に示した文。

列祖の回向に唱える偈文として用いられることから、御忌会など列祖の法要、また説教・法話・講演会など教えを伝える場面において、最初に「開経偈」を唱え、終わりにこの偈文を称える慣わしである。

善導大師『往生礼讃』初夜礼讃偈より。

合掌