和尚のひとりごとNo470「法然上人御法語後編第四」

後編 第四「特留此経(どくるしきょう)」

【原文】

双巻経(そうかんぎょう)の奥に、「三宝滅盡(

この二つの意(こころ)をもて、弥陀の本願の、広く摂(せっ)

重きを挙(あ)げて軽(かろ)きを摂(おさ)め、

まことに大悲誓願(だいひせいがん)の深広(じんこう)なる事、

抑(そもそも)このごろ末法に入(い)れりといえども、

ただ三心(さんじん)を具(ぐ)して、専(もは)

【語句の説明】

特留此経(どくるしきょう)

八万四千の釈尊の教説の中、

双巻経(そうかんぎょう)

浄土三部経の中の『無量寿経』のこと。他の『観無量寿経』『

三宝(さんぼう)

仏教徒が帰依・尊重すべき三つの宝である仏・法・僧のこと。

ここでは後世に仏教を伝え広めるのに必要な住持三宝(

五逆(ごぎゃく)

五種の重罪、五逆罪のこと。『無量寿経』『観経』

十悪(じゅうあく)

十種の悪行のこと。十不善業道、十悪業道。

まず殺生(せっしょう、有情の命を断つ事)、偸盗(ちゅうとう、

三心(さんじん)

阿弥陀仏の西方極楽浄土へ往生を遂げる為に備えなければならない

【現代語訳】

『無量寿経』の末尾に「

この二つの文より、阿弥陀仏の本願が、

これは罪深い者たちをも救いあげ、罪状の軽い者たちをも含め、

まことに弥陀の大いなる慈悲に基づいた誓いが深く広いこと、

いったいぜんたい、昨今は末法の時代に入ったと言われますが、

五逆罪という重罪を犯した者たちでさえも見捨てることがないので

ただ実直に三心(という浄土往生に向けたまことの心)を具えて、

「往生大要抄」に収録されているこの一節は、

私たちたちが為すべきは、まさに「三心を具して、

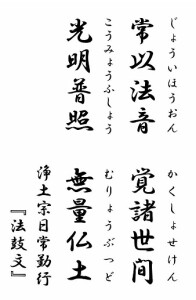

和尚のひとりごと「伝道掲示板239」

(意味)

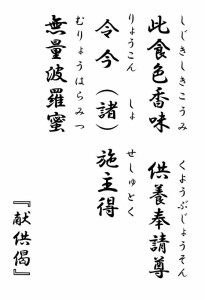

この味わいと色味、香りを、ここに招いた御仏に供養致します。

そしてこの度、この食を施した者に、はかり知れないほどの功徳が届きますように。

仏前もしくは霊前にて御膳を供える際に唱えるもので、”波羅蜜(パーラミター)”は菩薩が実践すべき六つの徳目に含まれるは布施波羅蜜のこと。見返りを求めず惜しげなく施すことを意味する。

本来は浄土宗の食作法(正式な食前の作法)において唱えるべき偈文に「呪願偈(じゅがんげ)」があり、これはそこから転用されたもの。

「此食色香味しじきしきこうみ 上献十方仏じょうこんじっぽうぶつ 中奉諸賢聖ちゅうぶしょげんじょう 下及六道品げぎゅうろくどうほん 等施無差別とうせむしゃべつ 随感皆飽満ずいかんかいほうまん 令諸りょうしょ(今こん)施主得せしゅとく 無量波羅蜜むりょうはらみつ」『新学行要鈔』

これによればこの食によって諸仏から六道輪廻の有情を含む全てに施さんと志すが、ここでは今この道場に奉請した仏に対する供養という形をとっている。

また特定の施主がいるときは”令今施主得”、特定の施主が決まっていないときは”令今諸施主得”とする。

合掌

和尚のひとりごと「伝道掲示板237」

(書き下し文)

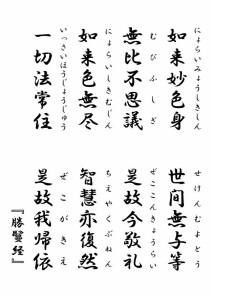

十方証誠諸仏よ、六神通をもって私を照鑑したまえ。今二尊の教えに乗じて、広く浄土門を開かん

(意味)

十方のあらゆる方角におわします仏たちよ

六種の神通力をもって私をご覧ください

今わたくしは釈迦仏・弥陀仏の尊ぶべき仏の示した教えに従って

ここに広く浄土の御教えを開示しようと思います

善導大師『観経疏』玄義分より

善導大師が『観経』に明かされている凡夫往生の教えを説き示さんとするにあたり記した一文。

唐朝三代皇帝高宗の発願で建造された中国仏教史上に名高い龍門石窟の検校僧に抜擢された善導大師

その龍門石窟からはこの一節を含む十四行偈(『観経疏』の序文)の刻文が発見されているという。

合掌

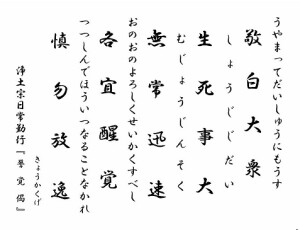

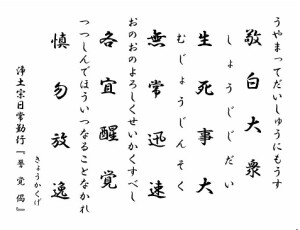

和尚のひとりごと「伝道掲示板234」

敬白大衆 生死事大 無常迅速 各宜醒覚 慎勿放逸

うやまってだいしゅうにもうす

しょうじじだいむじょうじんそくおのおのよろしくせいかくすべし

つつしんでほういつなることなかれ

大衆に生死が一大事である。

それにも関わらずこの世が無常であり一刻も猶予なき事を知らせ、

各々がよく目を覚まして、放逸なる生活を戒めようとする文。

早朝、大衆の覚醒を促すのはこの偈文とそれに続いて打ち鳴らされる版木(ばんぎ)の音である。

禅宗では六祖慧能禅師の残した言葉として伝えられている。

生死事大(しょうじじだい)

無常迅速(むじょうじんそく)

各宜覚醒(かくぎかくせい)

慎勿放逸(しんもつほういつ)

〔六祖壇経〕

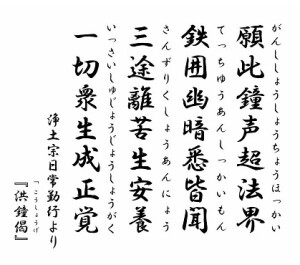

和尚のひとりごと「伝道掲示板233」

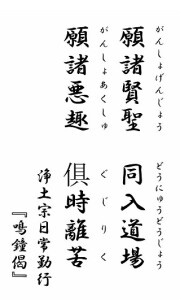

(意味)

願わくはこの鐘の音が全世界に響きわたり、鉄囲山に取り囲まれた迷いの世界の全ての衆生がそれを耳にして、三悪道の苦しみから離れて、極楽浄土に生を受け、かの地で悟りの境地へと到達できますように

鉄囲とは鉄囲山(てっちせん)のこと。『倶舎論』によれば我々の住む世界の中心にそびえたつ須弥山(しゅみせん)を取り囲むようにして九山八海(くせんはっかい 九つの山脈と八つの大海)があり、その中で最も外側にある鉄の山のこと。鉄囲山に囲まれた世界という意味で、我々の住む世界を表している。

幽暗は煩悩に曇らされ迷いの暗中にある凡夫のあり様を示す。

三途は地獄道、餓鬼道、畜生道と呼ばれる三つの悪しき境涯(三悪道)を指す。

安養は西方極楽浄土のこと。「極楽」の異訳として康僧鎧訳『無量寿経』には「安養仏」や「安養国」という表現がある。

鐘(お寺の梵鐘)を打つ前に十方世界の衆生に法要の始まりを告げること、あるいは日常における時刻の合図として用いられ、この偈文は「鐘を打つ時唱念すべき文」(『諸回向宝鑑』)とされている。

合掌

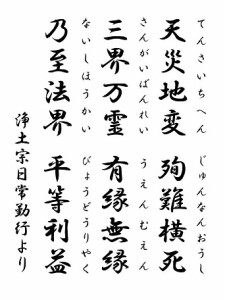

和尚のひとりごと「伝道掲示板231」

(意味)

天災地変(天変地異や災害)により

あるいは国家などの犠牲により、また不慮の事態で亡くなった 三界の全ての精霊に

仏法に結縁した者たちも、その縁に恵まれなかった者どもも

あらゆる世界に到りくまなく、平等の利益がもたらされるように

殉難とは自分を超えた存在の為に命を落とすこと。

横死は思いがけない、予想外の事故や病気などで命を落とすこと。

三界は欲界(よくかい)・色界(しきかい)・無色界(むしきかい)の事で、有情が生まれ変わり(輪廻転生)を繰り返す三種の生存境界を指し、五趣(異説では六趣)つまり六道輪廻に同じ。これは迷いの境界であり、浄土教においてはそこを厭い離れて出離し、浄土へ往生する事が目指される(厭離穢土欣求往生 おんりえどごんぐじょうど)。

法界は全宇宙の根源、あるいは真如(真実の姿)のことだが、ここでは全世界・全宇宙という意味。

別回向のお勤めの最後に読み上げることが多い回向文である。

合掌