和尚のひとりごとNo416「信頼はかたちのない財産」

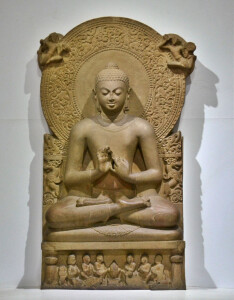

本年一月『「おはよう」笑顔かがやく』の中でも書きましたが、「無財(むざい)の七施(しちせ)」と言って、金品でなくても出来るお布施が『雑宝蔵経(ぞうほうぞうきょう)』というお経に説かれています。

「眼施(げんせ)」:澄んだ優しい眼差しで応じる事。

「和顔悦色施(わげんえつじきせ)」:和やかな優しい笑顔で接する事。

「言辞施(ごんじせ)」:優しい思いやりのある言葉で接する事。

「身施(しんせ)」:体で出来る事は進んでさせてもらう事。

「心施(しんせ)」:心から愛情を注ぎ、思いやりの心で相手の立場になって接する事。

「床座施(しょうざせ)」:座席や場所を譲る事。

「房舎施(ぼうしゃせ)」:部屋を綺麗にしてお客様を招き入れ、不快な感じを与えない事。

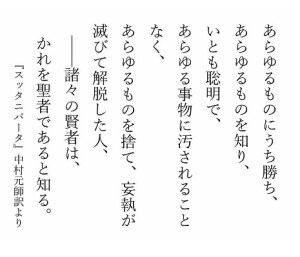

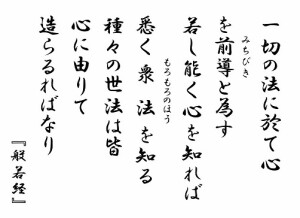

日々の暮らしの中では、相手に対する接し方や自分自身の行動で信頼関係が築き上げられ、それが目には見えないけれども大きな財産となってまいります。「無財の七施」はどちらかというと目に見えて分かる善業、善い行いです。「陰徳(いんとく)」という言葉があります。人の見ていないところでする善い行いで、その善業によって自身の徳を積むという事です。徳とは善い行いによって身に付く特性や結果として得られる善い報いの事です。人目に触れず善い事をするという意味合いが強いですが、積極的にプラスになる事をするのではなく、マイナスになる事をしないという心がけで、結果としてプラスになるという意味が本来の「陰徳」です。例えば電車内で体調の悪そうな人や高齢者を見かけた時に席を譲るのは「床座施」であり、「陰徳」ではなく「顕徳(けんとく)」になります。目に見えて分かる善い行いが「顕徳」。「陰徳」は、「もしかしたらここに誰か座るかも知れないと思って、初めから座らずに立っておく行い」を言います。「陰徳」の実践方法は色々ありますが、『正法眼蔵随聞記(しょうぼうげんぞうずいもんき)』という禅宗の書物には「人知れず仏様を拝む事が陰徳である」と説かれています。

法然上人は「飾る心無くして、真(まこと)の心でお念佛を申しなさい」と示されました。ある晩、法然上人が夜中に起きて一人でお念仏を申していたのですが、人の気配を感じたので声に出してお念佛を称えるのを止め、法然上人はそのまま寝つかれました。どうしてお念佛を止められたかについて、法然上人は、「人は必ず人目を気にするものです。どんなに親しい間柄でも人目を気にし、飾る心というものを人間は持っています。そういう飾る心でお念佛を申しては心の底から素直に往生を願う事は難しいものです。人目を気にする事なく、飾る心を捨てて真心込めてお念佛申す事が大事です」と仰られました。

人目を気にして良く見せようという着飾った気持ちでは誠実な心ではなくなります。日々の日暮らしの中でも人目を気にしてではなく、誰が見ていようと見ていまいと善い行いをする事で信頼は生まれてくるものです。常平生の行いは身につくものですから出来るだけ善い行いを心がけて過ごして参りましょう。