和尚のひとりごと「10月5日は達磨さんの命日」

秋も深まる10月の5日は「ダルマさん」の愛称で親しまれる菩提達磨(ぼだいだるま、ボーディダルマ)が没した日であるとされています。達磨大師は天竺(インド)から初めて中国に禅を伝えた禅宗の初祖として知られますが、「碧眼(へきがん)の胡僧(青い目の異国の僧)」とも称されるその伝記については諸説あります。古い伝承では波斯国(はしこく、ササン朝ペルシア)から来たともされますが、よく知られている説では南天竺国出身、出自については王子(または婆羅門)であったと言われています。婆羅門(バラモン)とは古代インド社会で指導的地位にあった司祭階級の人々の事です。

さて若くして仏道を志して般若多羅尊者(はんにゃたらそんじゃ)より法を受け継ぎ、釈迦より数えて第二十八祖となった菩提達磨は、梁の普通8年(527年)に南海経由で広州(広東省)に上陸、梁の都であった建康(南京)にやって来ると、崇仏家としても有名であった武帝と有名な問答を交わしました。

武帝尋ねるに

如何なるか是れ聖諦第一義(仏法の最も肝要な教えは何であるか?)

達磨答えるに

廓然無聖(空っぽで、尊い教えなど何もない。)

さらに武帝尋ねるに

朕に対する者は誰そ(一体、あなたは誰なのであるか?)

達磨答えるに

不識(そんな事は知ったことか)

“廓然無聖(かくねんむしょう)”とは覚りの境地、すなわち台風一過の秋の空の如くカラッとしたさわやかな境地であり、迷いのみならず覚りと呼ばれるものもない。これこそがまことの境地である。そのような意味です。大乗仏教で説かれる覚りの境地、それがまさしく”空”である事を言い表しているようです。

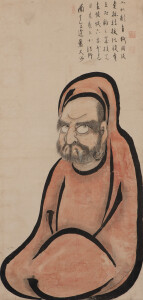

結果的に武帝との機縁実らず、北方に渡ると嵩山少林寺に入り面壁九年(九年間にわたりひたすら壁に面して坐禅すること)、この姿が私たちになじみ深い紅衣をまとった達磨さんのお姿となります。

さて中国仏教の歴史を紐解くと、仏教伝来より様々な学派・流派が栄枯盛衰を繰り返し、唐の時代には学問仏教から実践仏教への大きな転換を迎えます。その時に台頭したのが「禅」と「念仏」でした。爾来、中国大陸では仏教はその二つの流れに収斂していきます。その種をまいたのが達磨大師の伝えた禅であったことは間違いありません。

徳川期に隠元禅師が伝えた、いわば最後に伝わった大陸の仏教である黄檗宗もまた禅宗の流れを汲みますが、実践面ではまさに念仏と禅の双修が正統とされています。

最後に興味深い伝承を紹介して筆をおきたいと思います。達磨大師が齢150歳でその長寿を全うしようとするとき、念仏三昧を行じて臨終を迎えたということです。

臨済宗中興の祖白隠慧鶴筆の達磨像

和尚のひとりごと「伝道掲示板152」

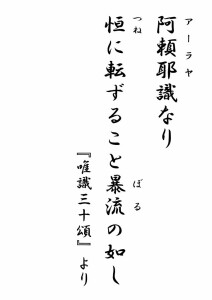

『唯識三十頌』は兄無着とともに唯識思想を大成した世親菩薩が著した。

“謂異熟思量 及了別境識

初阿頼耶識 異熟一切種

不可知執受 處了常與觸

作意受想思 相應唯捨受

是無覆無記 觸等亦如是

恒轉如暴流 阿羅漢位捨”

玄奘三蔵訳より

“謂わく異熟と思量と 及び了別境との識なり

初めのは阿頼耶識なり 異熟なり一切種なり

不可知の執受と 処と了となり常に触と

作意と受と想と思と 相応す唯し捨受のみなり

是れ無覆無記なり 触等も亦是の如し

恒に転ずること暴流の如し 阿羅漢の位に捨す”

阿頼耶識(アーラヤ識)は一切の種子を宿し

そこから一切が生じる根本識。

生成流転の世界はまさにまさに暴流の如く..

世親(ヴァスバンドゥ)の故地プルシャプラの仏教寺院跡

(現在のパキスタンのペシャワール)

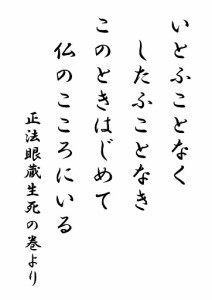

和尚のひとりごと「伝道掲示板151」

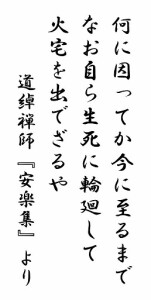

法然上人は『選択集』冒頭にて引用する。

“『安楽集』の上に云く、問うて曰く、一切衆生は皆仏性有り。遠劫より以来まさに多仏に値えるなるべし。何に因ってか今に至るまで、なお自ら生死に輪廻して、火宅を出でざるや。答えて曰く、大乗の聖教に依るに、良に二種の勝法を得て、以て生死を排はざるに由る。ここを以て火宅を出でざるなり。何をか二と為す。一には謂く聖道、二には謂く往生浄土なり”

仏性は一切の衆生に有るはずの覚りへの芽生えのこころ、覚りを得られる筈の可能性

機縁熟さずばそれも芽生えぬか..

道綽禅師は隋・唐代の人。善導大師の師であり、浄土五祖の一人に数えられる。北周武帝による廃仏に出会って末世を予感、『涅槃経』を研究より浄土教に帰入し『観経』の講義は200遍に及んだという。

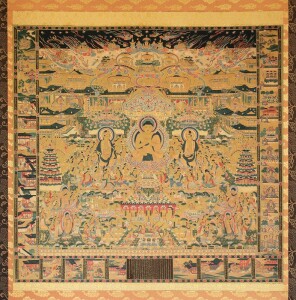

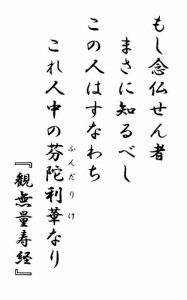

観経の世界を描いた當麻曼荼羅

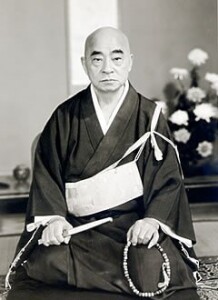

和尚のひとりごと「伝道掲示板150」

”王法のために繋がるときにはすべからく祈るべし”つまり防げ、と『薬師経』にも書いてある。仏教は民衆の味方や。日本の仏教大衆化は形式だけだっせ。

さらに同書より引用する。

”泥まみれで大衆のなかに入ったとて、それがどうして仏教といえますか。釈尊は民衆をきれいな世界へみちびこうと考えた。そのとき、まず自らを清潔にして、大衆をその清らかさのうちへ入れてゆこうとされた。日本仏教はそうじゃない”

”論理的ということは…生きてゆく人間としての現実をふまえて、どうしたら最高価値の生活に生きてゆけるか、その方向を教え、向かわせるということです。人間は方向が分らんから迷い、苦しみ、バカなことをするのです

仏教は自己を知ることが第一です。その自己とは、自分の心をさす。人間の心がいかに醜い方向にばかり向いているか、悪い方へ頭をもたげているか、これを知って最高価値の方向へ向かう、これですわ”

橋本凝胤師は元薬師寺元管主、法相宗管長。法隆寺の佐伯定胤に唯識を学び、戦前にはチベット語の経典を求めて数回にわたり大陸を遍歴。生涯肉食妻帯せず現代仏教のみならず平安以降の日本仏教を痛烈に批判。小野玄妙師と『大日本仏教全書』の完成に心血を注ぎ、『大正新脩大蔵経』編纂にも携わった。最大の聖地インドはブッダガヤの日本寺建立に尽力。

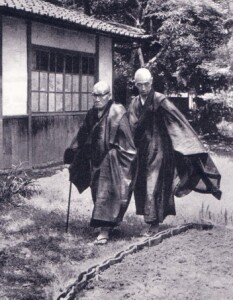

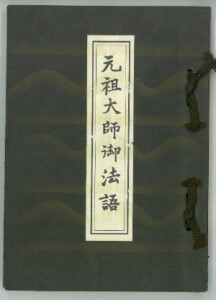

和尚のひとりごとNo364「御法語第三十一」

勧進行者(かんじんぎょうじゃ)

~他を謗ることなく 念仏者を助け 自身は念仏に専念せよ~

【原文】

念仏の行を信ぜざらん人に会いて、御物語り候わざれ。いかに況や宗論候うべからず。強ちに異解異学の人を見て、これを侮(あなず)り、謗(そし)ること候うべからず。いよいよ重き罪人になさん事。不便(ふびん)に候うべし。

極楽を願い、念仏を申さん人をば、塵刹(じんせつ)の外(ほか)なりとも、父母(ぶも)の慈悲に劣らず思(おぼ)し食(め)すべきなり。今生(こんじょう)の財宝乏(とも)しからん人をば、力を加えさせ給うべし。もし少しも念仏に心をかけ候(そうら)わん人をば、いよいよ御勧(おんすす)め候うべし。これも弥陀如来の本願の宮使(みやづか)いと思し食し候べし。

勅伝第25巻

【ことばの説明】

宗論(しゅうろん)

仏教においては、拠って立つ教義やその解釈についての議論を戦わせる事。法論に同じ。

その目的は仏教を説いた釈尊の真意を明らかにする事であるが、もしそれがおのれの立場を正当化する事に終始するならば仏教で否定する我執に他らない。

異解異学(いげいがく)の人

自分の立場とは相いれない見解を持った人々、学派。

不便(ふびん)

あるいは「不憫・不愍」

都合の悪いこと。気の毒な様子、かわそうなこと。

塵刹(じんせつ)

無数の国土の意味。塵は数が多いことをちりに譬えていう。刹は梵語クシェートラの音写で国土・世界の意味。

今生(こんじょう)

今現に生きているこの間、つまり現世のこと。

【現代語訳】

念仏の行を信じていない人に出会ったときには、(念仏について)話し込むことのない様にしなければなりません。ましてや他宗・他流の人々と教義について相争い、その優劣を競うなどはしてはなりません。また自分とは異なる見解を持つ人々を見ることがあっても、むやみやたらとその人々を軽んじ、謗ることはあってはなりません。(そのことによって)相手を今以上に罪重き人にしてしまっては、かえって気の毒なことであります。

極楽浄土を願い、念仏を称える人がいるならば、たとえ無数の国土を越えた彼方の人であっても、あたかも父母の慈愛に劣らぬ思いを持つべきであります。もしこの私たちの生きる現世において、財乏しき念仏者がいたら、支援するようにして下さい。またもしほんのわずかでも念仏に心を寄せる人がいたら、今以上に念仏に励む様に勧めてあげて下さい。これもまた阿弥陀如来が示して下さった本願に対する、宮使いのご奉仕の如きものであると考えて下さい。

私たちにとり何が最も大切なことか。それは御念仏を称えることである。浄土を想い、阿弥陀如来への信心を深めることである。

合掌