和尚のひとりごとNo308「盂蘭盆」

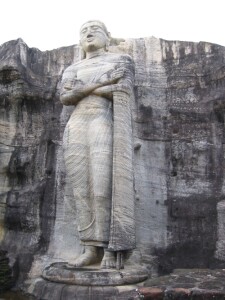

今回はお盆供養が最初に説かれた『仏説盂蘭盆経』に説かれている目連尊者のお話しをご紹介します。以前にも盂蘭盆(うらぼん)の語源についてサンスクリット語(古代より続くインドの聖典語)の「ウラバンナ」に基づくと記しましたが、その意味については諸説ありました。一つは「倒懸(逆さづり)」あるいは「ウルヴァン(霊魂)」また最近では「オーダナ(ご飯)」を乗せる盆のことであるとも説明されます。

「ウラバンナ」を逆さづりとすると、これは非常な苦しみを表現していると言えます。

『仏説盂蘭盆経』は、有名な仏弟子の目連尊者の母親が餓鬼の境遇で苦しんでいたのを救済する物語であり、別の経典では母親は地獄に堕ちてしまっていたとも言われています。

十大弟子の中でもとりたて神通力に優れていた目連尊者は、ある日、亡き母親の現在の境遇を知りたいと考え、その居場所を天眼(てんげん、優れた眼力)で探したところ、餓鬼界で飢えと渇きが癒されない苦しみを味わっているのを見つけました。目連尊者はその空腹を満たすため、食物を差し出そうとしますが、母親が食べようとするその瞬間にご飯は炭と化して食べることができません。

師である釈尊に相談するとこのように仰りました。

まずは目連尊者に、

七月十五日「僧自恣」(そうじし)の日に衆僧(修行僧たち)にご飯や食べ物、香油、燭台、敷物、寝具などを供えるように。

そして修行僧たちには、

施主の家のためを願い、七世の祖先の幸せを祈り、坐禅をして心を定めてから食するように。

これら十方の衆僧の力があり、目連尊者の母は救われたと記されています。

今でも夏のこの時期にお盆供養が行われるのは、このお話に基づいているのです。

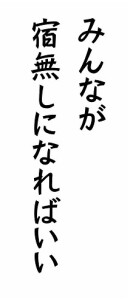

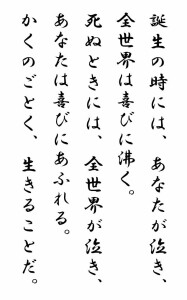

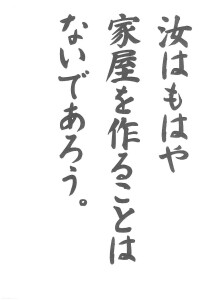

和尚のひとりごと「伝道掲示板98」

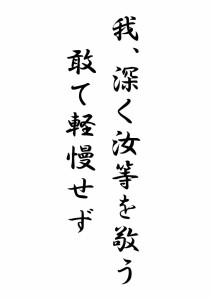

「我深く汝等(なんだち)を敬う、敢(あえ)て軽慢(きょうまん)せず。所以(ゆえん)は何(いか)ん、汝等皆菩薩の道(どう)を行じて、当(まさ)に作仏することを得べしと」

(常不軽菩薩 じょうふぎょうぼさつの言葉『妙法蓮華経』より)

礼拝の意味

それは自分より偉い者にひれ伏すことだけではない

目の前に現れるすべての存在がいずれは菩薩業を完成し仏となることを予感して、心から恭敬することである

この精神を受けた宮沢賢治はこう残している

雨ニモマケズ

風ニモマケズ…

ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ

南無無辺行菩薩

南無上行菩薩

南無多宝如来

南無妙法蓮華経

南無釈迦牟尼仏

南無浄行菩薩

南無安立行菩薩

(インターネットの図書館、青空文庫より)

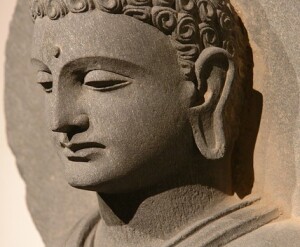

柴又帝釈天の法華経説話彫刻より

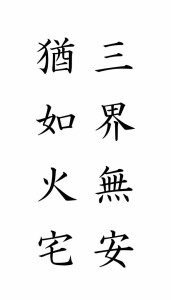

和尚のひとりごとNo303「法然上人御法語第二十七」

前篇 第27 親縁(しんねん)

~仏も衆生を御覧になる~

【原文】

善導(ぜんどう)の、三縁(さんえん)の中(うち)の親縁(しんねん)を釈(しゃく)し給(たま)うに、衆生(しゅじょう)仏(ほとけ)を礼(らい)すれば、仏これを見給う。衆生仏を称(とな)うれば、仏これを聞き給う。衆生仏を念(ねん)ずれば、仏も衆生を念じ給う。かるが故に阿弥陀佛(あみだぶつ)の三業(さんごう)と行者(ぎょうじゃ)の三業と、かれこれ一つになりて、仏も衆生も親子のごとくなる故に親縁と名づく」と候(そうら)いぬれば、御手(おんて)に数珠(ずず)を持たせ給いて候(そうら)わば、仏(ほとけ)これを御覧(ごらん)候(そうろ)うべし。

御心(おんこころ)に「念仏申(もう)すぞかし」と思(おぼ)し食(め)し候(そうら)わば、仏も行者を念(ねん)じ給(たま)うべし。

されば、仏に見(まみ)えまいらせ、念(ねん)ぜられまいらする御身(おんみ)にてわたらせ給い候(そうら)わんずるなり。

さは候(そうら)えども、常に御舌(おんした)のはたらくべきにて候(そうろ)うなり。三業(さんごう)相応(そうおう)のためにて候(そうろ)うべし。三業とは、身(み)と口(くち)と意(こころ)とを申(もう)し候(そうろ)うなり。しかも仏の本願(ほんがん)の称名(しょうみょう)なるが故に、声を本体(ほんたい)とは思(おぼ)し食(め)すべきにて候(そうろう)。

さて我が耳に聞(きこ)ゆる程(ほど)申(もう)し候(そうろ)うは、高声(こうしょう)の念仏(ねんぶつ)のうちにて候(そうろ)うなり。

勅伝第23巻

【ことばの説明】

三縁(さんえん、さんねん)/親縁(しんねん)

念仏を実践する者が得られる三種の利益(りやく)である親縁(しんえん)・近縁(ごんえん)・増上縁(ぞうじょうえん)のこと。

親縁とは、阿弥陀仏と念仏者との間に親しい関係が成立すること。近縁とは、念仏者が望めば仏が現前するように両者に近しい関係が成立すること。増上縁とは、称名念仏の滅罪と来迎の力のこと。

もとは善導大師が自らの体験に基づき『観経』の一節「光明遍照十方世界、念仏衆生摂取不捨」を解釈する中で述べたもので、法然上人はそれを承けて本御法語を記している。

高声(こうしょう)の念仏(ねんぶつ)

憶念する念仏に対して、声高らかに唱える念仏のこと。法然上人によれば必ずしも大きな声で唱えなければならないとはされず、自分自身の耳で聴きとれる程度であれば高声念仏とされるべきだとここで述べられている。

【現代語訳】

善導大師が三縁の中の親縁を解釈されて「衆生が阿弥陀佛を礼拝すれば、仏はこれを御覧になる。衆生が阿弥陀佛の名を唱えれば、仏はこれを聞かれる。衆生が阿弥陀佛を念ずれば、(同様に)仏は(衆生を)念じられる。こういう訳で阿弥陀佛の三業(身口意にわたる全ての振舞い)は、衆生の三業と全く同一のものとして重なり、阿弥陀佛と衆生とがまるで親子の如く親しい関係になるので親縁と名付けるのである」とされておられるので、(もし)そのお手に数珠を持てば(数珠を繰って礼拝を捧げれば)、仏もそれを御覧になるでありましょう。

(もし)心に「よし、念仏を称えるのだ」とお思いになれば、仏もその行者に想いを致されることでしょう。

そのように仏に御覧頂ける、そして仏に思い致される、そのような身になられるでしょう。

しかしながらこのように申しましたが、常に舌を働かせるべきでもあります。(それは)(身口意の)三業を(仏と)一致させる為であります。三業とは身体(による行為)と口(による発話行為)と心(で思う行為)の事であります。くわえて阿弥陀佛の本願に誓われた称名(名を口で称えること)なのですから、(実際に)声に出すこと(による念仏)が根本であると考えられるべきです。

ところで(このような場合に)自分自身で聞き取れる程の大きさで称えれば、(それもいわゆる)高声の念仏のうちに入るのです。

浄土宗における現世利益(念仏によって得られる功徳)の要は往生への確信の深まりによる安心の確立であります。そして善導大師の宗教体験に基づいて釈されたという三業相応は、娑婆世界のただ中で生きる私たちに安心の拠り所を示しているように見えます。

西方極楽浄土は十万憶仏土の彼方にある、誠に気が遠くなるほど離れているようですが、称名念仏により仏と衆生は誠に近しい間柄となる。まさに、現前し、私たちの思いを受け止めてくれる仏、それが彼の阿弥陀仏であることを改めて実感致しました。

合掌