和尚のひとりごとNo264「人の輪が人の和に」

「人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。しかも、一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に」<森信三(もりのぶぞう)> 森信三さんという方が遺されたお言葉です。明治時代の終わり頃に生まれ、大正、昭和と教育者として活躍し、平成4年に亡くなられた哲学者でもあります。

私達は生まれた時から沢山の人々に出会っています。幼少の時、少年時代、青年期は主に学校を中心に、成人してからは自身を取り巻く社会の中で、親兄弟以外にも先生と呼ぶ人、先輩、後輩、数えだしたら切りがない程多くの人達との出会いがあります。

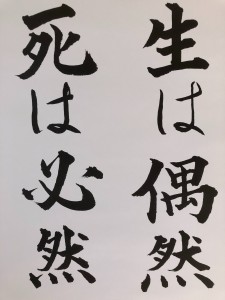

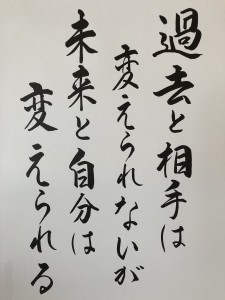

人との出会いは、自分が歩んできた道で出会う人々です。ですからその道を歩まない人にとっては出会えない縁です。しかし会った人に対して、「出逢えた人」と受け止めるかどうかは本人次第であります。人と会う場合には「会う」と「逢う」の漢字が当てられます。「会う」とはただ単に人と人とが顔を合わせる場合、又は或る場所で対面する時に用います。「逢う」と記載すると、親しい人や思い入れがある人と顔を合わせたり、運命的な対面を意味する場合が多いようです。その時々に「逢うべき人だった」と受け止めるかどうかは自分の心一つという事になります。まして「一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に」となるとどうでしょうか。

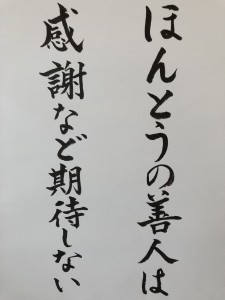

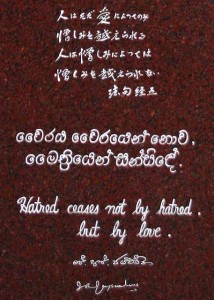

少しでもタイミングがずれると出逢えなかった縁かもしれない。そのように受け止めると、今この時に出逢えている人との繋がりに重みを感じるはずです。森信三先生のこの言葉は絶対的な真理というわけではありません。しかしそのように受け止める事で、人との繋がりや出逢った人との関係を大事にしていく心が育てられる事でしょう。 人は決して独りでは生きてはいけません。支え合って生きていかねばならないものです。どんなに強がっていても心くじける事があります。その時に支えてくださる人が側にいるだけでどんなに心強くなれる事でしょう。人と人ですから、仲の良い時もあれば、時には喧嘩する時もあるでしょう。

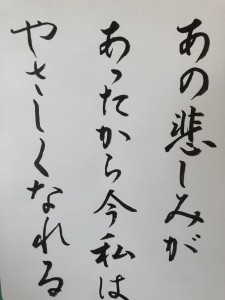

共に笑いあえる時もあれば、悲しみ憂える時もあるのが人の世であります。この世を世間(せけん)と言います。元は仏教語で、移り変わり壊れゆく迷いの世界の事を世間と言います。この世間では全て自分の思い通りに上手くいく事はなく、人との繋がりも然りです。しかしせっかく出逢った人との縁でありますからその縁を大事に、そこから人の輪、繋がりを大切にし、出来るだけ楽しく過ごしたいものです。

「一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に出逢えた人」と共に受け止めさせていただき、日々和やかに過ごして参りましょう。

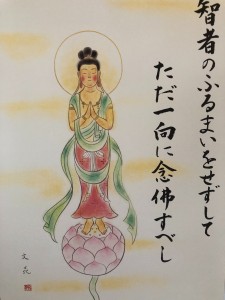

和尚のひとりごとNo264「法然上人御法語第二十四」

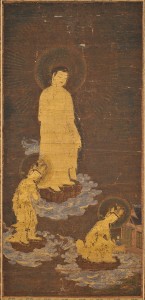

前篇 第24 別時念仏(べつじねんぶつ)

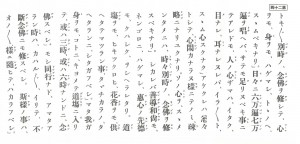

【原文】

時々(ときどき)別時(べつじ)の念仏(ねんぶつ)を修(しゅ)して、心(こころ)をも身(み)をも励まし、調(ととの)え、すすむべきなり。

日々(ひび)に六万遍(ろくまんべん)七万遍(しちまんべん)を称(とな)えば、さても足(た)りぬべき事(こと)にてあれども、人(ひと)の心様(こころざま)は、いたく目(め)慣(な)れ、耳(みみ)慣れぬれば、いらいらいと、すすむ心(こころ)少なく、明け暮れは悤々(そうそう)として、心(こころ)閑(しず)かならぬ様(よう)にてのみ疎略(そりゃく)になりゆくなり。

その心をすすめんためには、時々別時の念仏を修すべきなり。然(しか)れば善導(ぜんどう)和尚(かしょう)も懇(ねんご)ろに励まし、恵心(えしん)の先徳(せんとく)も詳しく教えられたり。

道場(どうじょう)をもひき繕(つくろ)い、花香(けこう)をも供(そな)えたてまつらん事(こと)、ただ力の堪(た)えたらんに随(したが)うべし。また我(わ)が身(み)をも殊(こと)に清めて道場に入(い)りて、或(あるい)は三時(さんじ)、或(あるい)は六時なんどに念仏すべし。もし同行(どうぎょう)など数多(あまた)あらん時(とき)は、代(か)わる代(が)わる入(い)りて、不断念仏(ふだんねんぶつ)にも修(しゅ)すべし。斯様(かよう)のことは、各々(おのおの)、様(よう)に随(したが)いて計(はか)らうべし。

勅伝第21巻

【ことばの説明】

別時念仏(べつじねんぶつ)

あるいは如法念仏。特別な時間と場所(道場)を定めて、そこにおいてひたすらに称名念仏に励むこと。

これに対比して、通常の念仏を「尋常念仏(じんじょうねんぶつ)」、死に際して行う念仏を「臨終念仏(りんじゅうねんぶつ)」と呼ぶ。

別時念仏は念仏に対する懈怠(なまけ)や怠りを正す目的で実施されるものである。

然(しか)れば善導(ぜんどう)和尚(かしょう)も懇(ねんご)ろに励まし…

…恵心(えしん)の先徳(せんとく)も詳しく教えられたり

善導大師『観念法門』、恵心僧都源信『往生要集』にても、別時念仏の功徳が明かされ、勧められていること。

不断念仏(ふだんねんぶつ)

または常念仏。慈覚大師円仁が唐より将来した作法で、もとは比叡山で修された常行三昧(じょうぎょうざんまい)に含まれるもの。日時を定めて、間断なく念仏を唱え続ける行法。

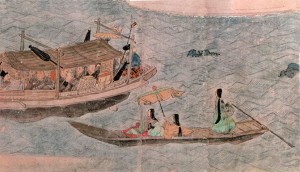

浄土宗においては別時念仏の一環として、特定の日時にわたって昼夜を問わず口称の念仏をひたすらに行ずることが元祖上人の在世時より行われた。

【現代語訳】

時には別時の念仏を修めて、身も心もともに励まし、調子を整えて、(我が心を念仏へと)薦めていくべきです。

毎日のように六万遍も七万遍も唱え続ければ、確かにそれで念仏が不足しているという訳ではありません。しかし人の心の在り様というものは、例えば常に見慣れ、聞き慣れてしまうと、つい焦燥感がつのったり、その行為を薦めようという気持ちも薄れ、日々の暮らしに追われ、心穏やかな境地からはすっかり離れてしまい、結果的に念仏自体も

疎かとなってしまうものです。

そのような心の習わしを(念仏へと)誘おうとするのであれば、時には別時念仏を修めるべきであります。だからこそ彼の善導和尚は親身になって私たちに(この別時念仏を修めるよう)励ましの言葉を残し、徳高き先達である恵心僧都源信もそれは詳らかに教えて下さっています。

(別時念仏の為にと)道場を見事に設えたり、花や香を供えることについては、ただ力及ぶ範囲に留めて差し支えありません。また、特に自分の身体を浄めることは忘れずに、あるいは三時に及ぶ(6)時間にわたり、あるいは六時におよぶ(12)時間といった具合に念仏を行うべきです。またもし同じ志持つ者多数であるならば、代わる代わる交替で道場に入って修め、常に念仏の声が途切れることのない不断念仏として勤めるのが望ましいことでありましょう。このようなことは、その時々の状況・条件を考慮して決めて行けば宜しいのです。

時と場所を定めてひたすらに一行に徹するという行法は、古くは『般舟三昧経(はんじゅざんまいきょう)』に説かれる般舟三昧(仏立三昧 ぶつりゅうざんまい)や、天台の常行三昧(じょうぎょうざんまい)が知られますが、これらはその実践によって仏や浄土の姿を観想しようと試みる難行でした。それに対してここに説かれる別時念仏は、称名念仏の懈怠を正し、その価値を改めて認識させる為に行われるものであります。

仏の本願に誓われた念仏が口称念仏であることを明かした善導大師自身は、念仏三昧により三昧発得の人であったと伝えられています。念仏の功徳はかくあるべし。しかしながら善導大師そして法然上人が見出された口称念仏は、能力至らぬ凡夫がただひたすらに仏の名を称えることにより救われる教えでもあります。

時を変え、場所を変えることで、より一層の信心を持って、新たな気持ちで念仏が申せるのであればそうすればよい。念仏為先。元祖上人の思いがまじかに感じられる御法語であります。

合掌