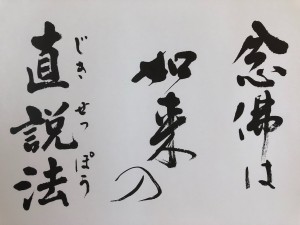

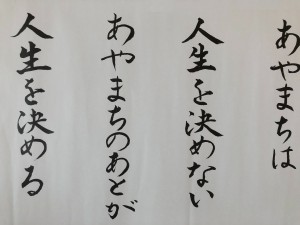

和尚のひとりごとNo229「法然上人御法語第二十一」

前篇 第二十一 精進(しょうじん)

【原文】

あるいは金谷(きんこく)の花(はな)を弄(もてあそ)びて遅々(ちち)たる春(はる)の日(ひ)を虚(むな)しく暮らし、あるいは南楼(なんろう)に月(つき)をあざけりて漫々(まんまん)たる秋(あき)の夜(よ)を徒(いたず)らに明(あ)かす。

あるいは千里(せんり)の雲(くも)に馳(は)せて山(やま)の鹿(かせぎ)を捕(と)りて歳(とし)を送(おく)り、あるいは万里(ばんり)の波に浮(う)かびて海の鱗(いろくず)を捕(と)りて日(ひ)を重(かさ)ね、あるいは厳寒(げんかん)に氷を凌(しの)ぎて世路(せろ)を渡(わた)り、あるいは炎天(えんてん)に汗を拭(のご)いて利養(りよう)を求め、あるいは妻子(さいし)眷属(けんぞく)に纏(まと)われて恩愛(おんない)の絆(きずな)、切り難し。あるい執敵(しゅうてき)怨類(おんるい)に会いて瞋恚(しんに)の炎(ほむら)、止むことなし。

惣(そう)じてかくのごとくして、昼夜(ちゅうや)朝暮(ちょうぼ)、行住(ぎょうじゅう)坐臥(ざが)、時(とき)として止むことなし。ただほしきままに、飽(あ)くまで三途(さんず)八難(はちなん)の業(ごう)を重(かさ)ぬ。

然(しか)れば或(あ)る文(もん)には、「一人(いちにん)一日(いちにち)の中(うち)に八億四千(はちおくしせん)の念(ねん)あり。念々(ねんねん)の中(うち)の所作(しょさ)、皆(みな)是(こ)れ三途(さんず)の業(ごう)」と云(いえ)り。

かくのごとくして、昨日(きのう)も徒(いたず)らに暮(く)れぬ。今日(きょう)もまた、虚(むな)しく明けぬ。いま幾たびか暮らし、幾たびか明かさんとする。

(勅伝第32巻・登山状)

【ことばの説明】

精進(しょうじん)

仏道に適った行いに邁進すること、努力すること。原語はvīrya(ヴィールヤ)またはvyāyāma(ヴィヤーヤーマ)で、戦うこと、勇敢であることを意味する語根から派生したことば。

五根(ごこん)、五力(ごりき)、七覚支(しちかくし、七菩提分に同じ)や大乗菩薩の修行徳目である六波羅蜜(ろっぱらみつ)にも数えられる、仏道修行における最も基本的な徳目のひとつ。

金谷(きんこく)

中国晋の高級官吏であった石崇(せきそう 249~300年)の別荘である金谷園(きんこくえん)のこと。石崇は大富豪でもあり、誠に豪奢な暮らしぶりで知られていた。金谷園は現在の河南省洛陽の西北に位置する渓谷にあったと伝えられている。

南楼(なんろう)

征西将軍であった東晋の庾亮(ゆりょう)が月を賞詠したと伝えられる武昌江夏の名勝。武昌は現在の湖北省武漢市に位置する。

海の鱗(いろくず)

魚など、うろこのある水生生物のこと。うろくず。

瞋恚(しんに)

原語はdveṣa(ドゥヴェーシャ)で心のままにならないことに対する怒りや苛立ち。

数ある煩悩の中で最も強く根本的な三毒(三垢 さんく)のひとつに数えられる。

三途(さんず)八難(はちなん)

「三途」とは、悪業の結果として赴く地獄道・餓鬼道・畜生道と呼ばれる苦しみ多い境涯のこと(三悪道)。「八難」とは覚りを得るに当たった八種の困難のこと。『長阿含経』には三悪道に堕ちることに加えて、長寿天(ちょうじゅてん)や辺地(へんじ)と呼ばれる快楽ある世界に生まれること、また邪(よこしま)な見解に陥ること、十分な感覚器官を具えないこと、仏陀が出現する時代に生まれつかないことなどが八難として列挙されている。

或(あ)る文(もん)には…

道綽『安楽集』が引用する一節で昭玄沙門統曇曜の訳であると伝承される『浄土菩薩経(浄度三昧経)』に基づいている。

道綽禅師は、北斉の時代(562年)から唐の貞観19年(645年)まで在世した浄土教の祖師のひとり。全仏教を聖道門と浄土門に分けて、末法の凡夫である我々の機根に相応するのが後者であるとした。生涯の前半は涅槃経の研究者として名を馳せたが、次第に実践に重きを置くようになり、曇鸞大師を慕って浄土教に帰入、玄中寺を拠点として念仏の実践を広めた。

【現代語訳】

ある時は、金谷に咲き誇る花を愛でて、春うららかな心地よさの中で中身のない日々を費やし、またある時は、南楼の高見より明月(めいげつ)を楽しみ、秋の夜長を意味もなく過ごしてしまう。

ある時は、千里の雲の彼方にまで足を伸ばして山々をかけ鹿を追いながら幾年月(いくとしつき)を送り、ある時は、万里の波間を漂いながら魚を捉えて歳月を送り、ある時は厳しい寒さの中で氷を分け入り生計をつなぎ、またある時は炎天下に汗を拭い拭い財を求めているのが私たちの姿です。

さらにある時は、妻子や親兄弟に頼られ、その情愛を断ち切れずにおり、またある時は、仇敵・怨み深い相手に出遭う事でついに燃え盛る怒りの炎を消すことが叶いません。

凡そこのように人というものは、昼も夜も、明けても暮れても、日々の全ての場面にわたり、一時(いっとき)もこうした(迷いの)状況から抜け出し、身を引くことが出来ないのです。ただ心の赴くままに、どこまでも際限なく、三つの苦しみ多き境涯・覚りの境地に向かうにはほど遠い八つの難所ばかりを歩んで、悪しき行いを繰り返してしまうものなのです。

これらを踏まえて或る経典には「人として生を受けて、ほんの一日を過ごしただけで、実に八億四千ものさまざまな想いが湧き起こるが、それらの想いを抱いて行う行為ひとつひとつが悉く三つの苦しみ多き境涯へと導く悪しき行いとなるのである」と記されています。

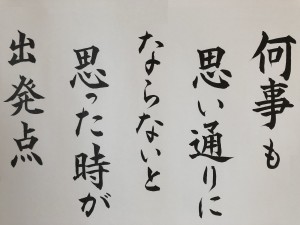

このような訳で、つい昨日も(まさに今まで述べてきたように)虚しく終わってしまい、そして今日も同様に虚しく朝を迎えました。さらにこれからも、どれだけの夜を迎え、どれだけの朝を迎えることになるのでしょうか?

法然上人御法語の劈頭を飾る『難値得遇(なんちとくぐう)』は、遭い難き仏の教えに出会えたありがたさが語られていました。その最後に「然るを、今、遇い難くして遇う事を得たり。徒(いたず)らに明(あ)かし暮らして止(や)みなんこそ悲しけれ」とありました。ようやく出会えた教えに基づき、実践していくことが出来るのに、ただなんとなくぼんやりと日々を過ごしてしまう、それこそ悲しむべきことではないか?

今回の前篇第二十二はそれに続く内容となっています。

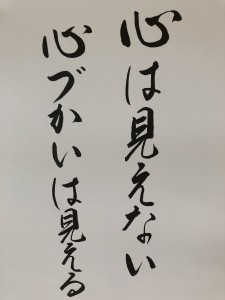

「あるいは千里の雲に馳せて山の鹿を捕りて歳を送り、あるいは…」これらは身体を酷使してでも働かざるを得ない生活苦を表現し、「妻子眷属に纏われて」の「恩愛の絆」は家を持ち、家族を守る上で必ず味わう断ち難き情愛の絆を表し、また「執敵怨類に会いて」の「瞋恚の炎」も、日々私たちを悩ます感情であります。

ただ生きていく上でも、誠に多くの想いがこころを去来し、そのひとつひとつが行いを悪しき方向に動機付け、苦しみの連鎖を生む原因となっている。この御法語に描かれるのは、まさにそのような絶望的な状況であると思います。

合掌

和尚のひとりごとNo224「法然上人御法語第二十」

前篇 第20 難修観法(なんじゅかんぼう)

【原文】

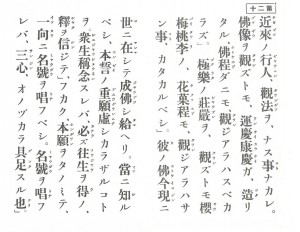

近来(ちかごろ)の行人(ぎょうにん)、観法(かんぼう)をなす事(こと)なかれ。仏像を観(かん)ずとも、運慶(うんけい)・康慶(こうけい)が造(つく)りたる仏(ほとけ)程(ほど)だにも観(かん)じ現(あら)わすべからず。極楽(ごくらく)の荘厳(しょうごん)を観(かん)ずとも、桜梅桃李(ようばいとうり)の花菓(けか)程(ほど)も、観(かん)じ現(あら)わさんこと、難(かた)かるべし。

「彼(か)の仏、今(いま)現(げん)に世(よ)に在(ましま)して成仏(じょうぶつ)し給(たま)えり。当(まさ)に知(し)るべし、本誓(ほんぜい)の重願(じゅうがん)、虚(むな)しからざることを。衆生(しゅじょう)称念(しょうねん)すれば、必(かなら)ず往生(おうじょう)を得(う)」の釈(しゃく)を信じて、深く本願を頼(たの)みて、一向(いっこう)に名号(みょうごう)を称(とな)うべし。名号(みょうごう)を称(とな)うれば、三心(さんじん)、自(おの)ずから具足(ぐそく)するなり。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

難修観法(なんじゅかんぼう)

観法(かんぼう)

「観法」は、観察(かんざつ)の行によって覚りの境地を目指す修行法。観察の対象は、現象としての法や自己の心の動き、仏法の真理そのものや仏・仏国土の姿形など、文献や宗派等によりまちまちであるが、智慧によって対象を正しく見極めようとする点では共通である。「観」はvipaśyanā(ヴィパッシャナー)と言い、物事を見る、思うを意味する言葉に由来する。

「難修」は修め難いこと。つまり「難修観法」は修めることが非常に困難な観察行を意味している。

近来(ちかごろ)

字義通りでは最近、昨今という意味だが、末法に入らんとするこの頃というニュアンスが込められている。末法(まっぽう)あるいは末世(まっせ)という見方は、仏教の開祖である釈尊が入滅した時から、最終的に仏法が滅びてしまうまでの期間を三つの段階に分ける三時説に由来する。まず正法の時代には、つまり釈尊滅後しばらくの期間は、釈尊が説かれた教えの通りに実践修行がなされ、その結果として覚りを得る者も少なからず存在する。続く像法の時代には、教えと行は伝えられるが、その結果として覚り(証)を得る者がもはや存在しない。さらに末法になると教えのみが残り、教えの通りに実践する者も覚りを得る者もない時代となり、やがて法滅を迎えると説かれている。法然上人当時は仏滅を紀元前949年とする説に則って永承7年(1052年)には末法に入ったと考えられ、実際に戦乱や天変地異が起こり始めたと言う。

このように仏教そのものが次第に衰退していくという歴史観は、仏教の故国インドへの異民族の侵入などの歴史的事件が大きな影を落としており、実際に末法思想を強調する事で有名な『大集経(だいじっきょう)』月蔵分(がつぞうぶん)や『蓮華面経(れんげめんぎょう)』を訳した那連提耶舎(なれんだいやしゃ、ナレーンドラヤシャス)は、西北インドに侵入したエフタル族の迫害を目の当たりにしていたと言われている。後世チベットに伝えられた『時輪タントラ』(カーラチャクラ・タントラ)はインド密教の掉尾を飾る密教経典であるが、そこには既にイスラム教の侵入によって滅びんとしているインド仏教の姿とその復興が晩年の釈尊によって暗示され、密教のみが流通する復興までの期間がまさに末法の時代として描かれている。

運慶(うんけい)・康慶(こうけい)

運慶は貞応2年(1223年)頃、法然上人の在世と重なる平安時代後期から鎌倉時代初期に活躍した仏師。奈良時代の写実と平安初期の力強い重量感を取り入れて新しい様式を確立、それは特に台頭しつつある東国の武士たちに好まれ、鎌倉彫刻に多大な影響を残したと評価されている。

康慶はその父で、南都を拠点とする仏師集団・慶派(けいは)の頭領だった。

荘厳(しょうごん)

原語はvyūha(ヴィユーハ)で、元々は「飾り、配列」を意味し、見事に配置されている、美しく飾られていることを表現するようになった。『阿弥陀経』の原名はSukhāvatī-vyūha(スカーヴァティー・ヴィユーハ)でその意味は「極楽(安楽ある場所)の荘厳」である。

極楽の荘厳と言う場合は、極楽浄土の美しい様であり、それはまさにその仏国土を建立した仏の威神力(偉大なる力)によって生じたものであるとされる。

本誓(ほんぜい)の重願(じゅうがん)

「本誓」は本願に同じ。阿弥陀仏が仏となる以前の修行時代に立てた誓願(誓い)の意味。原語pūrva-praṇidhānaは「以前の誓願」を意味する。「重願」は深く荘重な誓願、四十八願中の念仏往生願(第十八願)のこと。

【現代語訳】

(末法を迎える)今のような世相で、仏道修行を志さんとする者は、観察の行法を行ってはなりません。(それはたとえ)仏の御姿を観想しようとしても、結果得られるイメージは(貧弱であり)、(彼の)運慶や康慶(という著名な仏師)が造形する仏像ほどにも、生き生きと鮮やかな姿を思い浮かべることなど出来はしないからです。(同様に)極楽浄土のそれは見事であろう荘厳を観想しようとしても、(我々が日常的に目にする)桜や梅や桃や李(すもも)の果実(かじつ)にさえも及ばぬ姿しか思い浮かべることが出来ないでしょう。

「彼の仏(である阿弥陀仏)は、まさにこの今、この瞬間に、我々の住むこの宇宙に現存し、仏となっておられる。まさによく理解すべきである。阿弥陀仏が、仏となる以前に誓われた誓願(である第十八願)は確実に成就しているのだということを。(すなわち)衆生が称名念仏すれば必ず往生できるのだ」という(善導大師の)解釈を心から信じ、本願を頼りとして、ただひたすらに(阿弥陀仏の)名号を称えるべきです。(このように)名号を称えれば、三心(という往生に必要な心)は自ずと具わってくるのですから。

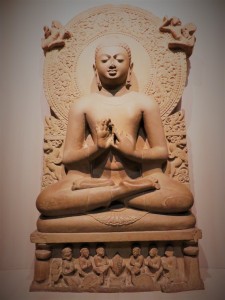

伝統的に覚りを目指す仏道修行に観法(観察の行法)は不可欠なものでした。

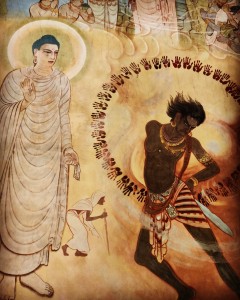

釈尊は菩提樹下での禅定観察により、この世の実相が無常転変(むじょうてんぺん)極まりないことを見通され仏陀となりました。

大乗唯識(ゆいしき)の理(ことわり)は、瑜伽(ヨーガ)によって体得され、我が浄土門においては観察行は修めるべき五つの修行(五種正行)に数えられています。

しかしながら法然上人の時代、世は次第に末法に入りつつあると信じられていました。少なくとも数多くの民衆にとり、天変地異が続発し、疫病が蔓延し、戦乱が続く世の中は、まさに末世の様相を呈していたことでしょう。仏の教えは存続していても、それを実践する者もいなければ、覚りを得る者も存在し得ない世界、そのような末法に生きるごく普通の人(凡夫)である私たちに、果たして観法を実践していくことが出来るでしょうか?勝れて集中力と忍耐を必要とし、一心不乱に邁進することが許されるような環境でこそ行える、つまり難修難行であります。

末法はかつて娑婆世界に生を受け我々を導いた釈尊自身が予告した仏なき世界、修行なき世界です。教えはあっても実践が決してままならぬ、そうした無仏の世において、一すじの光明となったのが阿弥陀仏による救済の教えでした。

阿弥陀仏の本願を信じ、その通りに念仏を実践すること、それが私たちに示された凡夫が救われゆく唯一の道であります。そして、実践の中で心が作られ、念仏による往生を心から信じることができるようになる。称念と三心が相即しているという元祖上人の立場が明確に示された御法語だと思います。

合掌