Monthly Archives: 4月 2021

和尚のひとりごとNo545「法然上人御法語後編第九」

真実というは、もろもろの虚仮(こけ)の心のなきをいうなり。虚仮というは、貪瞋(とんじん)等の煩悩(ぼんのう)を起こして正念(しょうねん)を失うを、虚仮心(こけしん)と釈するなり。

総(す)べてもろもろの煩悩の起こることは、源(みなもと)、貪瞋を母として出生(しゅっしょう)するなり。

貪というについて、喜足小欲(きそくしょうよく)の貪あり、不喜足大欲(ふきそくだいよく)の貪あり。いま浄土宗に制(せい)するところは、不喜足大欲の貪煩悩(とんぼんのう)なり。まず行者(ぎょうじゃ)、かようの道理(どうり)を心得て念仏すべきなり。これが真実の念仏にてあるなり。喜足小欲の貪は、くるしからず。

瞋煩悩(しんぼんのう)も、敬上慈下(きょうじょうじげ)の心を破らずして道理を心得んほどなり。

痴煩悩(ちぼんのう)というは、愚かなる心なり。この心を賢くなすべきなり。まず生死(しょうじ)を厭(いと)い、浄土を欣(ねが)いて、往生を大事(だいじ)と営みて、もろもろの家業(かぎょう)を事(こと)とせざれば、痴煩悩なきなり。少々の痴は、往生の障(さわ)りにはならず。

これほどに心得つれば、貪瞋等(とんじんとう)の虚仮の心は失(う)せて、真実心は易く起るなり。これを浄土の菩提心(ぼだいしん)というなり。

詮(せん)ずるところ、生死の報(ほう)を軽(かろ)しめ、念仏の一行(いちぎょう)を励むが故に、真実心とはいうなり。

至誠心(しじょうしん)

往生浄土に求められる三心のひとつで、真実心のこと。

虚仮(こけ)

内面の心と外面への現れが相違・矛盾しているさま。

正念(しょうねん)

八正道に数えられる「正念」は覚りに向かって歩む中で心得るべき正しい思念。ここでは煩悩に曇らされずに、正常な心を保つこと。

喜足小欲(きそくしょうよく)

少欲知足(小欲知足)に同じ。既に得ているものがたとえわずかであってもそれで満足し、それ以上を求めないこと。

不喜足大欲(ふきそくだいよく)

上と反対に、既に得ているものだけでは満足せず、さらに多くを求めること。

敬上慈下(きょうじょうじげ)

目上の人を敬うとともに、目下の人に対していたわり(慈しみ)の心を持つこと。

至誠心(しじょうしん)については、善導大師が解釈して「至(し)というのは真(しん)である。誠(じょう)というは実(じつ)である」と仰っています。つまり真実心こそが至誠心に他ならないと仰っているのです。

真実というのは、一切の偽りの心がないことを指しています。偽りというのは、貪り・苛立ちなどの煩悩を起こして、正しい思念を失ってしまうことを、偽りの心と解釈しているのです。

およそ、煩悩は、元はと言えば貪りや苛立ちという母親から生まれ出る子どものようなものです。

貪りというものについては、多くを望まない慎み深い貪りもあれば、さらに多くを望んで止まない貪りもあります。いま我々浄土の教えにおいてして禁ずべきは、さらに多くを望んで止まない貪りです。まずは念仏を修せんとする者は、このような道理を弁えた上で念仏に励むべきです。これこそが真実の念仏というものです。慎み深い貪りであれば、念仏を行うにあたって大きな障害とはなりません。

怒りや苛立ちの煩悩も、目上の人を敬い、目下の人をいたわる心を保って、物事の道理を弁える程度です。

痴の煩悩とは、愚かな心を指します。この心は賢くすべきです。まずは生まれは死ぬことを繰り返す輪廻の境涯を厭い、浄土を願って、浄土へ往生することこそが大切であると努めて心得て、(反対に)世間のさまざまな生業が(往生よりも)大事だなどと考えないならば、愚かさの煩悩について心配するには及びません。多少なりともこの愚かさがあろうとも、往生に対する大きな障害とはなりません。

この程度の理解をするだけで、貪りや苛立ちといった偽りの心は消え失せて、真実の心が芽生えるのです。これこそが浄土の教えにおける菩提心です。

結局のところ、我々が生きる世間における様々な行いの報いや結果について重きを置かずに、(浄土を目指す)念仏の一行のみを懸命に行うが故に、それを真実心と呼ぶのです。

浄土を欣う者にとり誠の心は重要です。しかしながら三心に数えられるような真実心を保つことは困難なことです。ここで法然上人は、たとえ貪りや怒りといった断ち難い煩悩があっても、それを増長することなく、慎みの態度であれば、往生への障害にはならないと仰っています。貪瞋痴の煩悩を断ち切れないのが私たちの偽らざる姿であること、そのことを思うとき、この御言葉に救われる思いを新たにいたします。

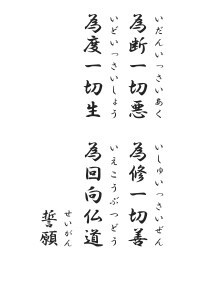

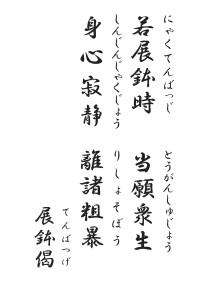

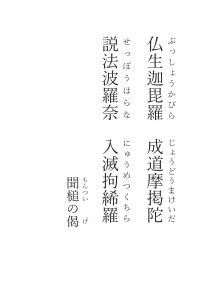

和尚のひとりごと「伝道掲示板301」

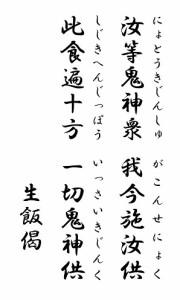

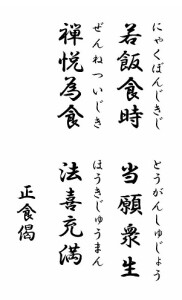

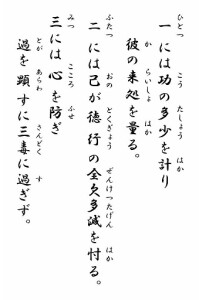

〔原文〕

一、計功多少量彼来処

二、忖己徳行全欠多減

三、防心顕過不過三毒

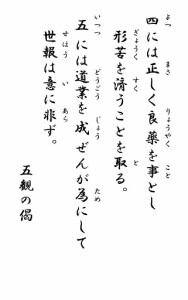

四、正事良薬取済形苦

五、為成道業世報非意

”一つには、目前の食がここに至るまでにかかった労力をねぎらい、感謝の心を持つこと

二つには、己自身がこの食を受けるに値する徳を備えているか、反省すること

三つには、この食に対しての執着は三毒の煩悩に発するものであると肝に銘ずること

四つには、この食は身を養う良薬の如きものであり、また肉体の苦境を救うものであることを思うこと

五つには、この食は仏道を成満せんが為のものであり、世の栄誉とは関わらないものであると考えること”

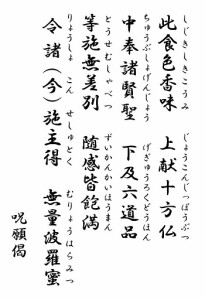

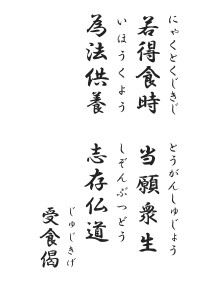

食作法で唱えらる、各宗で広く用いられている偈。

出典は道宣『四分律行事鈔』。

律の大家道宣がこの五観の偈を考案し、食作法に取り入れたという。

合掌

和尚のひとりごとNo536「そっと手を貸す思いやり」

コロナ禍で沢山の医療従事者の方々が各地で懸命な看護に当たってくださっています。「看」という字は「手」という字の下に「目」という字を書きます。「目」の上に「手」をかざして、ものをよく見るという意味を表しています。手に心を込めて人の心に触れる事、手を差し伸べる事、対象者をじっくりと見るという意味が「看」という漢字には込められています。 お釈迦様は、「病人が出た場合は必ず看護すべし。」と定められました。或る時、一人の修行僧が病気にもかかわらず誰にも看病されずに横たわっていました。その病人を見かけたお釈迦様は、「どうして誰もあなたを看病しようとしないのか?」と問うと、「私は平生、他の修行者が病気になっても助ける事なく、悪臭の為にその場を厭い離れ、修行者として為すべき事を怠っていたからです。」と答えました。するとお釈迦様はその病気の修行僧の体を清め、衣を洗い、床や部屋を掃除しました。そして病人の体を撫でるお釈迦様の手によって苦痛は取り除かれ、癒されたと伝えられています。お釈迦様は、「平生に為すべき事を怠れば、自分が窮地の際には苦痛が激しく増すのである。」と病人に教え諭され、他の修行者たちには、「病気の者があれば看病しなければならない。お互いが仏弟子であるのだから常平生からお互い助け合うように。」と言われたそうです。

平生、他の修行僧が困っている時に見て見ぬふりをし、何も手助けをしない事は善くない行いです。だからといってその修行僧が困っている時、同様に手を貸さず見捨てる事も善くない行いです。お釈迦様はどちらの修行者に対してもお互いが助け合い、特に病気になれば看病すべき事を示されました。仏道を歩むとは、目の前で困っている人や、苦しんでいる人たちにしっかりと寄り添い、その苦しみや痛みを我ごとのように受け止め、苦楽を共にする生き方です。

手を取りて 共に泣かなん 泣く人の 痛む心に 心合わせて

お釈迦様の伝記では、「病人の体を撫でるお釈迦様の手によって苦痛は取り除かれ癒された。」と言い伝えられていますが、「手」をもって行う看護が病者の苦痛を治癒する大きな要素であるようです。「手当をする」「手遅れになる」という表現があるように、手の働きを抜きにして看護の実際はあり得ないと思われます。また手の「触れる」「つかむ」という働きが、「把握する」「理解する」という精神的な働きと関連する事も大きな意味があるのだと思われます。病人に触れる事でその人の病状を把握し、相手を理解していくという働きへと繋がるのです。

常平生から見返りを求める事なく、そっと手を差し伸べる思いやりを共々に心がけて参りましょう。