御法語

和尚のひとりごとNo576「法然上人御法語後編第十一」

三心のひとつ。

自分自身が過去世より今までに為してきた全ての善き行い(善根)と、他者が為してきた善き行いを褒め称える心の全てを、三心の他の二心である「至誠心(誠の心)と「深信」(深く信ずる心)とに回向して往生を願うこと。

『観経疏』に説示された善導大師による廻向発願心のこの解釈を、法然上人はそのまま受け継がれた。

回向(廻向、パリナーマ)とは方向を転じて差し向けるが原意。

行い(業、カルマ)には必ず相応の報いがあり(因果応報)、自ら為した行いの報いは自身が受け取る事(自業自得)が原則である。たとえば善き行いは安楽をもたらし、反対に悪しき行いは苦悩をもたらす(善因楽果、悪因苦果)。しかしながら善き行いについては、その功徳を他者に振り向けたり、特定の目的の為に役立てることが出来ると考える。これが回向となる。

今生(こんじょう)

三世(三際、さんざい)の一つで、現世のこと。「世」は時間を意味し今現に生きている時間を今生と呼ぶ。

欣求(ごんぐ)

悦び願い求めること。

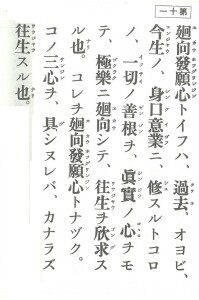

廻向発願心(えこうほつがんじん)というのは、過去世ならびに現在世において、身・口・意の三業によって為してきた全ての善き行いを、誠の心をもって極楽(浄土への往生)に向けて振り向けて、往生を心より願い求めることであります。これこそを廻向発願心と名づけます。(以上述べてきた)これらの三心を具えれば、必ず往生する事がきるのです。

生きる上で為してきた、そしてこれからも為していくであろうさまざまな行い、中でも善き行い(善根)を念仏往生の為に振り向けることができる。それら全てを、極楽往生に向けた意義深い業とすることができる、そのように拝受致したいと思います。

和尚のひとりごとNo560「法然上人御法語後編第十」

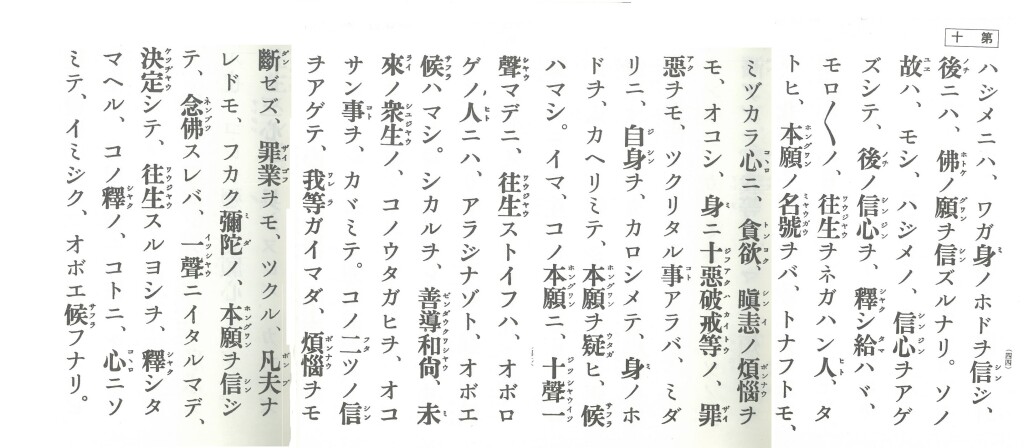

その故は、もし初めの信心(しんじん)を挙げずにして後の信心を釈(しゃく)し給(たま)わば、もろもろの往生を願わん人、たとい本願の名号をば称(とな)うとも、自ら心に貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)の煩悩(ぼんのう)をも起こし、身(み)に十悪(じゅうあく)・破戒(はかい)等の罪悪(ざいあく)をも造りたる事あらば、妄(みだ)りに自身を軽(かろ)しめて、身のほどを顧(かえり)みて、本願を疑い候(そうら)わまし。「今この本願に、〈十声(じっしょう)一声(いっしょう)までに往生す〉というは、おぼろげの人にはあらじ」なぞと、覚え候(そうら)わまし。

しかるを善導和尚(ぜんどうかしょう)、未来の衆生の、この疑いを起こさん事を鑑(かが)みて、この二つの信を挙げて、我等(われら)がいまだ煩悩をも断(だん)ぜず、罪業(ざいごう)をも造る凡夫(ぼんぶ)なれども、深く弥陀(みだ)の本願を信じて念仏すれば、一声(いっしょう)に至るまで、決定(けつじょう)して往生するよしを釈し給えるこの釈の、殊(こと)に心に染(そ)みて、いみじく覚え候(そうろ)うなり。

『観経』に示される往生の為の三つの心のうちの一つで、「深く信ずる心(善導大師)」のこと。これを信機・信法の二種深信として理解する。

まず「信機」とは、自身が遥かな過去世より罪悪を造り、解脱の縁なき凡夫であることを信ずることであり、「信法」とは、そのような罪悪生死の身でありながら、阿弥陀仏の四十八願の願力により来迎引接を経て往生が遂げられることを信ずることである。

貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)の煩悩(ぼんのう)

三毒に代表される根本的な煩悩のこと。三毒(三不善根 さんふぜんこん)とは、貪(ラーガ、むさぼり)・瞋(ドヴェーシャ、いかり)・痴(モーハ、おろかさ)を指している。

十悪(じゅうあく)・破戒(はかい)等

10種の悪業のことで、十不善業道(じゅうふぜんどう)とも。これらの悪業は悪趣(悪しき境涯)に赴く要因となるとされる。

まず身体で行う身業である、殺生(せっしょう)、偸盗(ちゅうとう)、邪婬(じゃいん)の三つ、次に発語して行うところの口業である、妄語(もうご)、両舌(りょうぜつ)、悪口(あっく)、綺語(きご)の四つ、そして心で思う意業である、貪欲(とんよく)、瞋恚(しんに)、邪見(じゃけん)の三つ、以上で10となる。

〈十声(じっしょう)一声(いっしょう)までに往生す〉

善導大師『往生礼讃』より。多くは生涯にわたり、少なくとも十声ないし一声であっても、仏の本願力により往生を遂げられるの意。

初めに自分の能力の程度を弁え、のちには阿弥陀仏の本願を信じることです。

というのも、もし(善導大師が)初めの信心を挙げることなくして、あとの信心にのみに解釈を施して下さったならば、全ての往生を願う人々が、たとえ本願の念仏を称えたとしても、自身の心の内にむさぼりや憎しみといった煩悩を起こし、その身体をもって十種の悪業や仏教で大切にしているいさめ(戒)を守らないなどの行動に出れば、はっきりとした根拠もないままむやみに自分自身の程度を貶め、身の程を反省した結果、かえって本願自体を疑うことにもなり兼ねません。「今、彼の阿弥陀仏の本願の中に〈十回ないし一回の念仏でさえ往生は叶うのだ〉とされているのは、(私のような)ありきたりの平凡人を指しているのではないだろう」などと考えるかも知れないのです。

ところが善導和尚は、未来の人々が、いずれこのような疑いを起こすであろうことも見越して、この二つの信心を挙げて「私どもは未だに煩悩さえも断ぜず、罪深き行いさえも重ねている凡夫であるけれども、心から深く阿弥陀仏の本願を信じて念仏することで、一回の念仏によってでさえ、往生は確かなものとなるのだ」との解釈を残されました。この解釈はまことに私たちの心に深く染みわたる、並々ならぬものだと感じるところであります。

善導大師による信心の解釈が、未来世の衆生を思い遺されたものである事を改めて拝受致し、私たちも尊いお念仏の御教えを伝えていきたいと思います。

和尚のひとりごとNo545「法然上人御法語後編第九」

真実というは、もろもろの虚仮(こけ)の心のなきをいうなり。虚仮というは、貪瞋(とんじん)等の煩悩(ぼんのう)を起こして正念(しょうねん)を失うを、虚仮心(こけしん)と釈するなり。

総(す)べてもろもろの煩悩の起こることは、源(みなもと)、貪瞋を母として出生(しゅっしょう)するなり。

貪というについて、喜足小欲(きそくしょうよく)の貪あり、不喜足大欲(ふきそくだいよく)の貪あり。いま浄土宗に制(せい)するところは、不喜足大欲の貪煩悩(とんぼんのう)なり。まず行者(ぎょうじゃ)、かようの道理(どうり)を心得て念仏すべきなり。これが真実の念仏にてあるなり。喜足小欲の貪は、くるしからず。

瞋煩悩(しんぼんのう)も、敬上慈下(きょうじょうじげ)の心を破らずして道理を心得んほどなり。

痴煩悩(ちぼんのう)というは、愚かなる心なり。この心を賢くなすべきなり。まず生死(しょうじ)を厭(いと)い、浄土を欣(ねが)いて、往生を大事(だいじ)と営みて、もろもろの家業(かぎょう)を事(こと)とせざれば、痴煩悩なきなり。少々の痴は、往生の障(さわ)りにはならず。

これほどに心得つれば、貪瞋等(とんじんとう)の虚仮の心は失(う)せて、真実心は易く起るなり。これを浄土の菩提心(ぼだいしん)というなり。

詮(せん)ずるところ、生死の報(ほう)を軽(かろ)しめ、念仏の一行(いちぎょう)を励むが故に、真実心とはいうなり。

至誠心(しじょうしん)

往生浄土に求められる三心のひとつで、真実心のこと。

虚仮(こけ)

内面の心と外面への現れが相違・矛盾しているさま。

正念(しょうねん)

八正道に数えられる「正念」は覚りに向かって歩む中で心得るべき正しい思念。ここでは煩悩に曇らされずに、正常な心を保つこと。

喜足小欲(きそくしょうよく)

少欲知足(小欲知足)に同じ。既に得ているものがたとえわずかであってもそれで満足し、それ以上を求めないこと。

不喜足大欲(ふきそくだいよく)

上と反対に、既に得ているものだけでは満足せず、さらに多くを求めること。

敬上慈下(きょうじょうじげ)

目上の人を敬うとともに、目下の人に対していたわり(慈しみ)の心を持つこと。

至誠心(しじょうしん)については、善導大師が解釈して「至(し)というのは真(しん)である。誠(じょう)というは実(じつ)である」と仰っています。つまり真実心こそが至誠心に他ならないと仰っているのです。

真実というのは、一切の偽りの心がないことを指しています。偽りというのは、貪り・苛立ちなどの煩悩を起こして、正しい思念を失ってしまうことを、偽りの心と解釈しているのです。

およそ、煩悩は、元はと言えば貪りや苛立ちという母親から生まれ出る子どものようなものです。

貪りというものについては、多くを望まない慎み深い貪りもあれば、さらに多くを望んで止まない貪りもあります。いま我々浄土の教えにおいてして禁ずべきは、さらに多くを望んで止まない貪りです。まずは念仏を修せんとする者は、このような道理を弁えた上で念仏に励むべきです。これこそが真実の念仏というものです。慎み深い貪りであれば、念仏を行うにあたって大きな障害とはなりません。

怒りや苛立ちの煩悩も、目上の人を敬い、目下の人をいたわる心を保って、物事の道理を弁える程度です。

痴の煩悩とは、愚かな心を指します。この心は賢くすべきです。まずは生まれは死ぬことを繰り返す輪廻の境涯を厭い、浄土を願って、浄土へ往生することこそが大切であると努めて心得て、(反対に)世間のさまざまな生業が(往生よりも)大事だなどと考えないならば、愚かさの煩悩について心配するには及びません。多少なりともこの愚かさがあろうとも、往生に対する大きな障害とはなりません。

この程度の理解をするだけで、貪りや苛立ちといった偽りの心は消え失せて、真実の心が芽生えるのです。これこそが浄土の教えにおける菩提心です。

結局のところ、我々が生きる世間における様々な行いの報いや結果について重きを置かずに、(浄土を目指す)念仏の一行のみを懸命に行うが故に、それを真実心と呼ぶのです。

浄土を欣う者にとり誠の心は重要です。しかしながら三心に数えられるような真実心を保つことは困難なことです。ここで法然上人は、たとえ貪りや怒りといった断ち難い煩悩があっても、それを増長することなく、慎みの態度であれば、往生への障害にはならないと仰っています。貪瞋痴の煩悩を断ち切れないのが私たちの偽らざる姿であること、そのことを思うとき、この御言葉に救われる思いを新たにいたします。

和尚のひとりごとNo529「法然上人御法語後編第八」

それ、浄土に往生せんと欲(おも)わば、心(しん)と行(ぎょう)との二つ、相応(そうおう)すべきなり。かるが故に善導の釈に、「但(ただ)しその行のみあるは、行すなわち孤(ひとり)にして、また至る所なし。但(ただ)その願のみあるは、願すなわち虚(むな)しくして、また至る所なし。必ず願と行と相扶(あいたす)けて、為す所みな尅(こく)す」と云(い)えり。

およそ往生のみに限らず、聖道門(しょうどうもん)の得道(とくどう)を求めんにも心(しん)と行とを具(ぐ)すべしと云えり。発心(ほっしん)・修行(しゅぎょう)と名づくるこれなり。今この浄土宗(じょうどしゅう)に、善導のごときは、安心(あんじん)・起行(きぎょう)と名づけたり。

「但しその行のみあるは…」

善導大師『観経疏』

得道

仏道を歩んで悟りへと至ること。

発心

発菩提心に同じ。菩提心(覚りを目指す心)を起こすこと。修行の出発点。

安心・起行

安心(あんじん)・起行(きぎょう)・作業(さごう)は、浄土願生者の心構えと実践のあり方を表現している。「安心」とは往生を願う者が備えているべき三心(三つの誠の心)であり、「起行」とは五種正行を指し、「作業」は念仏実践上の四つの規範である四修を意味している。

【現代語訳】

そもそも、浄土に往生しようと願うならば、心と行の二つのつり合いが取れていることが求められます。それだからこそ、善導大師の解釈には「ただその行のみが行われているのであれば、行が孤立して、その行きつくべき先がない。ただ願いのみがあるのであれば、その願いそのものが虚しいものとなり、やはり行きつく先がない。願いと行いが互いに助け合うところに初めて、必ず目的がみな達成される」そのように仰っています。

これは浄土門に限らず、おしなべて聖道門において覚りを目指し仏道を歩まんとする際にも、心と行とはともに備えるべきであるとされています。いわゆる発心と修行とがこれです。今、私たちの浄土の教えにおいては、善導大師であれば安心と起行と名づけているものであります。

和尚のひとりごとNo514「法然上人御法語後編第七」

初めに正行というは、これに数多(あまた)の行あり。初めに読誦正行(どくじゅしょうぎょう)というは、これは無量寿経・観経・阿弥陀経等の三部経を読誦するなり。次に観察正行(かんざつしょうぎょう)というは、これは彼の国の依正二報(えしょうにほう)のありさまを観ずるなり。次に礼拝正行(らいはいしょうぎょう)というは、これは阿弥陀仏(あみだほとけ)を礼拝するなり。次に称名正行(しょうみょうしょうぎょう)というは南無阿弥陀佛と称(とな)うるなり。次に讃嘆供養正行(さんだんくようしょうぎょう)というは、これは阿弥陀仏を讃嘆したてまつるなり。これを指して五種の正行と名付ける。讃嘆と供養とを二つの行とするときは、六種の正行とも申すなり。

この正行につきて、総(ふさ)ねて二つとす。一つには、「一心に専ら弥陀の名号を称えたてまつりて、立居起臥(たちいおきふし)、昼夜に忘ることなく、念々に捨てざる者を、これを正定(しょうじょう)の業と名づく。彼の仏の本願に順ずるが故に」と申して、念仏をもて、正(まさ)しく定めたる往生の業と立て候(そうろう)。

「もし礼誦(らいじゅ)等に依(よ)るをば、名づけて助業(じょごう)とす」と申して、念仏の外(ほか)の礼拝・読誦・讃嘆供養などをば、かの念仏を助(たす)くる業と申して候うなり。

さてこの正定業と助業とを除きて、その外(ほか)のもろもろの業をば、みな雑行(ぞうぎょう)と名づく。

【語句の説明】

助正分別(じょしょうふんべつ)

善導大師により往生の為の五種の正行が正定業と助業とに分けられたこと。

法然上人の立場は、さまざまな行法も肝心の念仏に牴触せず、かつそれを助ける役割を負うならば認めるというものである。

正行/雑行

ともに極楽浄土に往生する為の行法だが、正行は専ら往生浄土が説かれる諸経典に示される行法であるとともに、阿弥陀仏に深く関わろうとする行である。法然上人はこれに五種を数える(五種正行)。対して雑行とは正行を除いた全ての行法であり、これは阿弥陀仏の本願に誓われた行ではないが故に、その功徳を浄土往生へ回向する事ではじめて往生行となり得るとされた。

五種正行

善導大師により正行/雑行の区別立てがされたのを承けて、法然上人はこれを明確に五つの実践行とされた。またその中でも専ら弥陀の仏名を称える称名正行こそが、これを実践することにより往生浄土が決定される正定業であり、その他の四はこの正定業を助ける助業であるとされている。

読誦正行(どくじゅしょうぎょう)

「読誦」とは仏陀の言葉である経を実際に声に出して読み上げること。ここでは数ある釈尊の金口の説法の中でも、特に浄土三部経を読誦する事を意味している(善導『観経疏』)。三部経とは各宗がその拠り所としている代表的な経典であり、浄土宗では『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』を浄土三部経として重視する。これらの経典にはそれぞれ原典があり、異訳も複数存在するが、中でも康僧鎧(こうそうがい)訳『無量寿経』二巻、畺良耶舎(きょうりょうやしゃ)訳『観経』一巻、そして鳩摩羅什訳『阿弥陀経』一巻の計三部四巻をもって「浄土三部経」と定義し、正しく往生浄土を明かすものであると位置づけたのは宗祖法然上人である。

観察正行(かんざつしょうぎょう)

仏教における「観察(かんざつ)」とは、智慧をもって対象を分別し、その実相を明らかに知ること。常に対で表現される「止観」の中の「観」にあたる。「止観」とは奢摩他(しゃまた)・毘婆舎那(びばしゃな)の訳語で、禅定の実践によって心の散乱を静め(止)、その上で対象の実相を見極める(観)という順序をとる。世親『往生論』によれば、観察の対象とすべきは仏国土荘厳功徳、阿弥陀仏荘厳功徳、諸菩薩荘厳功徳であるという。つまり仏の国土(浄土)と阿弥陀仏と諸々の菩薩たちの荘厳・功徳を対象として観察する事が、正しく浄土往生の為の行であるとされている。

依正二報(えしょうにほう)

「依正」の二つの報いのこと。まず「依報(えほう)」とは、有情(私たちのように心があり、輪廻転生を繰り返す存在)の生存のよりどころとなっている世界(身の外にある物的環境)をいい、「正報(しょうほう)」とは、有情自身の過去世の業(行い)の報いとして得られている有情の身心そのものをいう。『俱舎論』で表現されるところの「有情世間」が正報であり、「器世間」が依報にあたる。

そして極楽浄土の正報は、阿弥陀仏や観音・勢至をはじめとする諸菩薩、無数の仏弟子(声聞)、そして神々を指し、依報は、その配置や光彩の全てが美しく国土を飾っているところの宝地・宝池・宝樹・宝楼閣・蓮華など、極楽国土そのものを構成している環境を指している。

礼拝正行(らいはいしょうぎょう)

礼拝は合掌して敬いの心をもち仏ないし菩薩を礼すこと。インドではその礼拝に9種あったといい(『大唐西域記』)、最上の礼が五体(身体の全ての部分)を地につけて敬礼を表現する五体投地であるという。浄土宗では阿弥陀仏への帰依を表す礼に三種あるとし、最上の上品礼こそが五体投地接足作礼(ごたいとうちせっそくさらい)である。

礼拝正行は、阿弥陀仏への恭敬の想いをもって礼拝を行う事が、正しく往生浄土の為の行いとなることを示している。

称名正行(しょうみょうしょうぎょう)

称名とは仏の名を称えること。中でも極楽浄土の阿弥陀仏に向かって、来迎引摂(臨終の際に迎えとって頂き)、往生浄土(浄土へ往生を遂げる)を願って「南無阿弥陀佛」の六字名号を口で唱える称名念仏(口称念仏)こそが、浄土往生の為の行いの中でも正しく仏の御心にかない往生が確実な行いである事を示している。

元来、釈尊在世時より、遠く離れた、あるいは既に時間的に隔たった対象である仏(釈尊)に対して、導きと加護を願って帰依の念を言葉に表すことが行われてきた事が指摘されている。

法然上人によれば「念声(ねんしょう)はこれ一なり」つまり、諸経典に「念」といい「声」というが、それらは実のところ声に出して称えること(口称念仏)であると理解すべきであるという。

讃嘆供養正行(さんだんくようしょうぎょう)

阿弥陀仏の功徳・利益を褒めたたえ、飲食(おんじき)・衣服(えぶく)・香華(こうげ)供物等を捧げること。「供養」はpūjā(プージャー)から、尊敬すること、奉仕すること、そして物を供えることを意味しているという。

「一心に専ら弥陀の名号を…」

善導大師『観経疏』散善義より。法然上人が『往生要集』を導き手として『観経疏』を読み込むうちに、三度目にしてようやく出会ったと言われるこの一文によって称名念仏による凡夫往生を確信した事から、浄土宗開宗の文と位置づけられている。

「もし礼誦等に依るをば…」

善導大師『観経疏』散善義より。

【現代語訳】

極楽浄土へ往生を遂げる為の教えについて、善導大師が解釈されたところによれば、浄土へ往生する為の行いに大きく分けて二つの種類があります。まずは正行であり、そしてもう一つが雑行です。

初めに正行について述べるに、これには数多くの行いがあります。その中で第一に読誦正行というのは、『無量寿経』・『観無量寿経』・『阿弥陀経』の三部の経典を読誦することです。第二に観察正行というのは、極楽浄土の国土・環境の有様やそこにいらっしゃる仏菩薩などのお姿をありありと観察することです。第三に礼拝正行というのは、阿弥陀仏に対して真心を込めて礼拝することです。第四に称名正行というのは、”南無阿弥陀佛”と彼の仏の御名を称えることです。第五に讃嘆供養正行というのは、阿弥陀仏を褒めたたえることです。これらを指して五種類の正しき行と名づけます。あるいは讃嘆と供養を分けて二つの行と数える際には、六種類の行とも呼びます。

これらの正行(正しき行い)について善導大師は、総じて二つに分けられるとします。一つは「心専一にひたすら阿弥陀仏の御名を称えながら、立ち上がり、起き上がり、横になり、昼夜を問わずこれを忘れることなく、一時たりとも止めることがない、これを正定業(正しく定まった行い)であると名づける。これこそが彼の仏の本願に添ったものだからである」と言って、念仏をして、まさしく定まった往生の為の行いであると明確に位置づけています。

またもう一つは「もし(称名正行以外の正行である)礼拝や読誦などに依って往生を願うならば、これを名づけて助業(正定業を助ける行い)とする」と言って、念仏を除く礼拝・読誦・讃嘆供養などを、かの称名念仏を助ける行いであると申します。

さて、この正定業と助業とを除いた、その他の一切の行は、皆雑行であると名づけるのです。

浄土宗の立場から全仏教の八万四千の法門をみれば、大きく浄土往生に役立つ行と、それ以外の行ということになります。そして後者に様々ある中でも、他ならぬ阿弥陀仏の本願に誓われた称名念仏こそが、すなわち仏の慈悲の御心に添った念仏こそが、往生が定まった行であるとされています。往生を願う私たちが何をすればよいのか?その正解を明確で確実な根拠で示された一文だと感じます。

和尚のひとりごとNo501「法然上人御法語後編第六」

釈迦如来、この経の中(うち)に、定散(じょうさん)

経に曰(いわ)く、「仏(ほとけ)、阿難に告(つ)げ給わく、

善導和尚(ぜんどうかしょう)、この文(もん)を釈して宣(

この定散のもろもろの行は、弥陀の本願にあらざるが故に、

今、釈迦の教えに随(したが)いて往生を求(もと)むる者、

【語句の説明】

定散(じょうさん)

定善・散善(じょうぜん・さんぜん)のこと。

そして定善とは、禅定において心が一定の対象に定まり、妄念・

特に『観無量寿経』に示される数々の往生に向けた実践行をこの「

阿難(あなん)

釈尊の十大弟子のひとり。Ānanda(アーナンダ、阿難陀)。

付属(ふぞく)

伝法、付法に同じ。師匠が弟子に教えの奥義を相伝し(付)、

三幅業(さんぷくごう)

『観経』に説かれる西方浄土へ往生するための三種の行いで、➀

散善の三幅業と言われるように、

十三観(じゅうさんがん)

『観経』

➀日想(にっそう)

経に曰(いわ)く、「仏(ほとけ)、阿難に告(つ)げ給わく…

出典『観無量寿経』

善導和尚(ぜんどうかしょう)、この文(もん)を釈して…

出典『観無量寿経疏』

【現代語訳】

釈迦如来は『観無量寿経』の中で、定善・

件の『観経』にはこのようにあります。

「釈尊は阿難に告げた。汝阿難はこの語をよく保ち続けるように。

善導和尚はこの一説を解釈して言われます。

「”釈尊は阿難に告げた。

これらの定善・散善の数々の実践は、

今、釈迦如来の説かれた教えに従って往生を求める者は、

元祖上人は『選択本願念仏集』でこのように述べておられます。

「故に知んぬ。

念仏の教えこそが、そして彼の仏の名号こそが、

和尚のひとりごとNo486「法然上人御法語後編第五」

【原文】

善根(ぜんごん)無ければ此(こ)の念仏を修(しゅ)

然(しか)れば善導は、「我が身をば善根薄少(

【語句の説明】

無上功徳(むじょうくどく)

善行による報いとして得られる最も優れた徳のことで、

善根(ぜんごん)

あらゆる善業の本となるもので、無貪・無瞋・

「我が身をば善根薄少(ぜんごんはくしょう)

善導大師『往生礼讃』より。

「一度(ひとたび)名号を称(とな)うるに、大利(だいり)

『無量寿経』巻下にはこのようにある。

「この人、大利を得たりとす。すなわちこれ無上の功徳を具足す」

【現代語訳】

善き行いを積み重ねることができないからこそ、念仏にすがり、

そのようなわけで善導大師は「

法然上人は『選択集』でこのように述べる。

「無上功徳とは、これ有上に対する言なり。

仏の本願に誓われ、

私たちはただ安心して念仏を頼りとし、

合掌

和尚のひとりごとNo470「法然上人御法語後編第四」

後編 第四「特留此経(どくるしきょう)」

【原文】

双巻経(そうかんぎょう)の奥に、「三宝滅盡(

この二つの意(こころ)をもて、弥陀の本願の、広く摂(せっ)

重きを挙(あ)げて軽(かろ)きを摂(おさ)め、

まことに大悲誓願(だいひせいがん)の深広(じんこう)なる事、

抑(そもそも)このごろ末法に入(い)れりといえども、

ただ三心(さんじん)を具(ぐ)して、専(もは)

【語句の説明】

特留此経(どくるしきょう)

八万四千の釈尊の教説の中、

双巻経(そうかんぎょう)

浄土三部経の中の『無量寿経』のこと。他の『観無量寿経』『

三宝(さんぼう)

仏教徒が帰依・尊重すべき三つの宝である仏・法・僧のこと。

ここでは後世に仏教を伝え広めるのに必要な住持三宝(

五逆(ごぎゃく)

五種の重罪、五逆罪のこと。『無量寿経』『観経』

十悪(じゅうあく)

十種の悪行のこと。十不善業道、十悪業道。

まず殺生(せっしょう、有情の命を断つ事)、偸盗(ちゅうとう、

三心(さんじん)

阿弥陀仏の西方極楽浄土へ往生を遂げる為に備えなければならない

【現代語訳】

『無量寿経』の末尾に「

この二つの文より、阿弥陀仏の本願が、

これは罪深い者たちをも救いあげ、罪状の軽い者たちをも含め、

まことに弥陀の大いなる慈悲に基づいた誓いが深く広いこと、

いったいぜんたい、昨今は末法の時代に入ったと言われますが、

五逆罪という重罪を犯した者たちでさえも見捨てることがないので

ただ実直に三心(という浄土往生に向けたまことの心)を具えて、

「往生大要抄」に収録されているこの一節は、

私たちたちが為すべきは、まさに「三心を具して、

和尚のひとりごとNo440「法然上人御法語後編第三」

後編 第3 機教相応(ききょうそうおう)

上人、播磨(はりま)の信寂房(しんじゃくぼう)に仰せられけるは、

「ここに宣旨(せんじ)の二つ侍(はべ)るを取り違(たが)えて、鎮西(ちんぜい)の宣旨をば板東(ばんどう)へ下し、板東の宣旨を鎮西へ下(くだ)したらんには、人用いてんや」と宣(のたま)うに、信寂房、しばらく案(あん)じて、

「宣旨にても候(そうら)へ、取りかえたらんをば、いかが用い侍(はべ)るべき」と申しければ、

「御房(ごぼう)は道理を知れる人かな。やがてさぞ。帝王の宣旨とは、釈迦の遺教(ゆきょう)なり。宣旨二つありというは、正(しょう)・像(ぞう)・末(まつ)の三時の教えなり。

聖道門の修行は、正・像の時(とき)の教えなるが故に、上根上智(じょうこんじょうち)の輩(ともがら)にあらざれば証(しょう)し難(がた)し。譬(たと)えば西国の宣旨のごとし。浄土門の修行は、末法濁乱(まっぽうじょくらん)の時の教えなるが故に、下根下智(げこんげち)の輩を器者(うつわもの)とす。これ奥州(おうしゅう)の宣旨のごとし。然(しか)れば三時相応(さんじそうおう)の宣旨、これを取り違(たが)うまじきなり。

大原にして聖道・浄土の論談(ろんだん)ありしに、法門は牛角(ごかく)の論なりしかども、機根比べには源空勝ちたりき。〈聖道門は深(ふか)しといえども、時過ぎぬれば今の機に適(かな)わず。浄土門は浅きに似たれども、当根(とうこん)に適い易し〉と言いし時、〈末法万年(まっぽうまんねん)、余経悉滅(よきょうしつめつ)、弥陀一経(みだいっきょう)、利物偏増(りもつへんぞう)〉の道理に折(お)れて、人みな信伏(しんぷく)しき」とぞ仰せられける。『 勅伝 第六 』

機教相応(ききょうそうおう)

教えを聞き行ずる衆生の器量・素質と、仏の教え自体がかみ合うこと。この二つはかみ合ってこそ、仏果という相応の結果を結ぶ。

播磨(はりま)

現在の兵庫県の西南部。播州 (ばんしゅう) とも。

信寂房(しんじゃくぼう)

朝日山大日寺に住した僧。播磨の信寂房。その一派はのちの播磨義。

明恵が『摧邪輪』により『選択集』の批判をしたのに対し、『慧命義』一巻を著わして対抗した。

宣旨(せんじ)

天皇の意向(朝廷の命)を下達すること。またその文書。

遺教(ゆきょう)

教えをのちの世に残すこと。また残されたその教え。

正(しょう)・像(ぞう)・末(まつ)の三時

正法・像法・末法のこと。

仏教の歴史観による時代区分。釈尊滅後の時代状況を段階的に説明したもの。

正法は釈尊滅後間もない時期で、その教えも修行も、結果として得られる覚りも確かである期間。続く像法は、教えと修行はあっても、もはや覚る者が存在しない期間。最後の末法は教えのみが存続して、修行も覚りも存在しない時代。我が国に浸透したのは正法千年・像法千年説であり、それによれば末法に入るのは永承七年(一〇五二)で、法然上人の時代はまさに末法にあたっていた。

上根上智(じょうこんじょうち)

生来の素質や能力と、智慧がともに勝れた人。

下根下智(げこんげち)

反対に素質・能力と智慧がともに劣っている人。

西国 鎮西に同じ

奥州(おうしゅう) 板東(関東地方、東国)に同じ

大原にして聖道・浄土の論談(ろんだん)ありし

大原談義、大原問答とも。法然上人と天台僧顕真らの間に交わされた浄土の教えに関する質疑応答。

きっかけは法然上人によって顕真に提示された願力による凡夫往生だったと言われ、対外的に自己の思想的立場を表明した点で重視されている。

末法万年(まっぽうまんねん)、余経悉滅(よきょうしつめつ)、弥陀一経(みだいっきょう)、利物偏増(りもつへんぞう)

慈恩大師基撰と伝えられる『西方要決釈疑通規(さいほうようけつしゃくぎつうき)』(『西方要決』)の中の文言。『西方要決』は、他宗からの浄土教義に対する疑難を通釈し、西方往生を勧める書であるとされる。唯識を奉じた基は弥勒菩薩の兜率天願生者であることから偽撰であるとの説もある。

法然上人がある時、播磨の信寂房に

「もし、ここに御門による宣旨が二つあり、それを取り違えて、本来九州地方へおくるべき宣旨を東国に送り、東国へ送るべき宣旨を九州へ送ってしまったとしたら、人はその宣旨に従うだろうか?」と仰ったところ、信寂房はしばし思案をめぐらして

「いかに御門の宣旨であるといっても、取り違えて届いたものに、いかに従うことが出来ますでしょうか?」と申し上げた。

(法然上人は)「あなたはいかにも物事の道理を弁えた方であるか。まことにその通りです。ここに申し上げた御門の宣旨とは、釈尊その人が残した教えのことなのです。そして宣旨が二つあるというのは、(経典に説かれる)正(しょう)・像(ぞう)・末(まつ)の三時に相応した教えのことなのです。

聖道門の修行というのは、(三時のうちの)正法・像法の時代に適合した教えであるが故、素質や能力に恵まれ、智慧も勝れた人でない限りは(それによって)最終的な覚りを得ることは難しいのです。これを先ほど述べた九州への宣旨であると考えて下さい。もう一方の浄土門の修行はと言えば、人々の心が煩悩によって曇らされ、乱れた世相の時代(末法)に適合した教えですから、素質や能力に恵まれず、智慧もない私たちこそが、それにふさわしい器となるのです。これを先ほどの東国への宣旨であると考えて下さい。このように三時の状況にそれぞれ適合したふさわしい教えを、決して取り違えてはならないのです。

かつて大原で聖道門の衆と私たち浄土門の者たちとの間で論義が交わされた際には、釈迦の教説については両者に優劣つけがたい結果となりましたが、教えを信受し行ずる人の能力に関しては、私源空が勝っていたと考えています。〈聖道門の教えは深妙でありますが、それに相応しい時が過ぎてしまった今の人々の能力にはそぐわないのであります。一方浄土門の教えというのは一見すると浅いように思えますが、今の人々の能力に適いやすいのであります〉このように私が述べた時には

《末法一万年を過ぎたのちも、他の教えを記した経典はことごとく失われるが、阿弥陀仏の教えそれのみは残り、人々に利益を与えること甚だしいものである》この道理に聖道門の衆もみな自らの意見に固執することを止め承服するに至ったのです」

このように仰ったということです。

釈尊の教えを天皇からの宣旨に喩えて、末法末世に生きる私たちの実情に即した教えが浄土門の御教えに他ならないことを弟子の信寂房に述べた御法語。数ある教説の中で、浄土門こそが自らに差し向けられた

彼岸に渡る舟であることを信受する。

南無阿弥陀佛

和尚のひとりごとNo410「法然上人御法語後編第二」

後編 第2 他力往生

【原文】およそ生死を出(い)ずる行、一つにあらずといえども、まず極楽に往生せんと願え。「弥陀を念ぜよ」という事、釈迦一代の教えに普(あまね)く勧(すす)め給えり。

その故は、阿弥陀仏、本願を発(おこ)して、「我が名号を念ぜん者、我が浄土に生まれずば正覚(しょうがく)を取らじ」と誓いて、すでに正覚を成(な)り給う故に、この名号を称える者は、必ず往生するなり。

臨終の時、もろもろの聖衆(しょうじゅ)と共に来たりて、必ず迎接(こうしょう)し給う故に、悪業として障(さ)うるものなく、魔縁として妨げる事なし。男女貴賤(なんにょきせん)をも簡(えら)ばず、善人悪人をも分かたず、至心に弥陀を念ずるに、生まれずという事なし。

譬(たと)えば重き石を船に載せつれば、沈む事なく、万里(ばんり)の海を渡るがごとし。罪業(ざいごう)の重き事は石のごとくなれども、本願の船に乗りぬれば、生死(しょうじ)の海に沈む事なく、必ず往生するなり。

ゆめゆめ我が身の罪業によりて、本願の不思議を疑わせ給うべからず。これを他力の往生とは申すなり。

『十二箇条問答 』

他力往生

阿弥陀仏の本願力に乗じて往生する事。その力は行者自身の力(自力)ではなく、仏という他者の力による往生である為このように呼ぶ。

なお浄土宗二祖聖光上人によれば、元祖上人の滅後の邪義(念仏往生に対する誤った見解)に二通りあるとし、一つが阿弥陀仏の本願力に乗ずることなく往生する「自力往生」であり、今一つが称名念仏等の行を修せずに往生を得る「他力往生」であるとした。聖光上人はそのどちらも正しくないとしている。

「我が名号を念ぜん者、我が浄土に生まれずば正覚(しょうがく)を取らじ」

『無量寿経』に説示された阿弥陀仏の第十八願(念仏往生願)の内容を要約したもの。「設我得仏 十方衆生 至心信楽 欲生我国 乃至十念 若不生者 不取正覚 唯除五逆 誹謗正法」つまり、あらゆる世界に住む者が誠の心をもって、十回阿弥陀仏の名号を称えても往生が叶わないならば覚りを開かないという法蔵菩薩の決意を表したもの。

迎接(こうしょう)

念仏行者が臨終を迎えたときに、極楽浄土へ導くため阿弥陀仏や諸菩薩が紫雲に乗って迎えに来ること。来迎に同じ。

魔縁

仏道修行の道を過たせ、退転させる要因を象徴してこう呼ぶ。

本願の不思議

阿弥陀仏の本願が不可思議、つまり日常的な思考や認識を超越しており、言葉でも表しえない程である事を表現する。

おおよそ迷いの生死輪廻から解脱する修行はただ一つではなく数多く示されますが、まず何よりも(他の行を差し置いても)西方極楽浄土へ往生するのだと願いなさい。(その為の行として)弥陀仏を念じるように(弥陀仏の名号を称えるように)という事は、釈尊がその生涯にわたり説かれた教えの至るところで私たちに勧めて下さっています。

何故かといえば、阿弥陀仏は(その修行時代に)本願を立てて「私の名を称える者たちが、もし私の浄土に生まれる事が出来ないのであれば、私は覚りを開くまい」、このように誓われた末、既に尊き覚りを得られているのですから、この仏の名を称える者は確実に往生を遂げられるからです。

まさに死を迎えるその時には、(阿弥陀仏は)諸々の菩薩たちとともに来て、必ず浄土へ迎えとって下さいますので、(今まで積み重ねてきた)悪しき行いや、仏道を歩む者の邪魔をする悪魔もその力及ばず、往生の妨げとはならないのです。男女の性別や、身分の高低に関わらず、(あるいは)善人か悪人かという事も問わず、ただ一心に阿弥陀仏の名を称えるならば(極楽浄土に)生まれないという事はないのです。

これを例えるならば(そのままでは)沈んでしまうような重い石であっても、船に載せれば水中に没してしまうことなく、遠く遥かな海原を渡ってゆく事が出来るようなものです。(つまり私たちが積み重ねてきた)罪業が重いことまるで石の如くでありますが、本願という名の船に乗りさえすれば、生死輪廻の海に(再び)没してしまう事もなく、確実に往生できるのです。

自分自身の為してき行いの罪深さを慮って、仏の本願の不可思議なる力を決して疑うような事がないように。これをこそ(自分ではない)仏の力による往生と呼ぶのです。

自らのい為してきた罪故に往生が叶わないのではないか。そうした恐れは、仏の本願が私たちの思議を超えていることを知らないが故である。信こそが決定往生の安心を生む。

南無阿弥陀仏