和尚のひとりごとNo720「いつも立派でなくていい」

三本の徳利(とっくり)があると思ってください。三本のうち一本にはお酒が一杯入っています。もう一つには半分程お酒が入っています。残りの一本には何も入っていません。中身のない空っぽの徳利です。今ここでいうお酒は人の心を表しています。一杯入っている徳利と空っぽの徳利は、振っても何も音がしません。一杯入っている徳利は、教養や理性というものが沢山入っていて謙虚な姿を表し、何時も冷静な判断をする人柄です。空っぽでは何もない故に音がしません。半分だけお酒が入っている徳利は中途半端です。振るとチャポチャポと音がします。人間は知ったかぶりをします。ちょっと勉強しただけで、何でも知っている様なふりをしがちです。ですから、「あーだ、こーだ」と自分の都合の言い言葉を並べてチャポチャポと音を出すのです。これが私達の姿です。みなチャポチャポと愚痴を言う身ではないでしょうか。

法然上人が遺してくださった『一枚起請文』の中に、「一文不知(いちもんふち)の愚鈍(ぐどん)の身になして」とあります。一生涯お釈迦様が説かれた沢山の教えを、どれだけよく勉強したとしても中途半端にお酒が入っている徳利の様にチャポチャポと音を出して、知ったかぶりをするのが我々人間です。法然上人は、更に一歩掘り下げて、「一文不知で一つの文字も読めない愚鈍の身、無知の輩(ともがら)と同じ様になって智者の振る舞いをせずに、ただ一向に念仏しなさい。」と仰られました。知ったかぶりをしないで、「素直な心になって」という事です。

浄土宗は、「還愚(げんぐ)」といって愚に還る御教えです。お念仏は理論理屈で証明できる科学的な教えではありません。知恵者ぶって学者ぶってお念仏を申すのではありません。知恵も学問もない、修行も出来ない、人としての道すら守る事が出来ない、自ら素直に懺悔(さんげ)する事さえ出来ない愚かな私が、素直な自分となってただひたすら、「助けたまえ」と南無阿弥陀佛のお念仏を称える事こそ最良の人柄であると教えて下さっています。

上方落語の五代目・笑福亭松鶴(1884〜1950)さんは遊ぶ事、悪行この上なしと言われた芸人です。「なんやあの人は」と陰口を叩かれる程の人でしたが、最期はしっかりお念仏を称えて亡くなって往かれました。松鶴師匠は『煩悩(ぼんのう)を振り分けにして西の旅』と歌を遺されました。煩悩を一杯持った情けない者でも仏様は救ってやろうと示されています。ただただ南無阿弥陀佛とお念仏を申して、愚かな身のままでお浄土へ参らせて頂きますというお歌です。六代目の笑福亭松鶴(1919〜1986)さんは、先代の歌を受けて『煩悩を我も振り分け西の旅』と詠われました。「あの親父、五代目でもお浄土へ迎えとられました。こんな私もお浄土へ迎えとって頂ける。有り難い事だ。」という意味です。智者ぶらず、善人ぶらず、愚痴に還りてただひたすら信じ行ずべしという御教えが浄土宗の説き示すお念仏を申す人柄です。決して立派になって申すお念仏ではありません。阿弥陀様の救いを信じ、共々にお念仏申して過ごして参りましょう。

和尚のひとりごとNo714「法然上人御法語後編第二十」

行者存念(ぎょうじゃぞんねん)

ある時には世間の無常なる事を思いて、この世(よ)の幾程(いくほど)なき事を知れ。ある時には 仏(ほとけ)の本願(ほんがん)を思いて「必(かなら)ず迎(むか)え給(たま)え」と申(もう)せ。

ある時には人身(にんじん)の受け難(がた)き理(ことわり)を思いて、このたび虚(むな)しく止(や)まん事を悲(かな)しめ。「六道(ろくどう)を廻(めぐ)るに、人身を得(う)る事は、梵天(ぼんてん)より糸 (いと)を下(くだ)して、大海(だいかい)の底(そこ)なる針(はり)の穴を通(とお)さんがごとし」と云(い)えり。

ある時は「遭(あ)い難き仏法(ぶっぽう)に遭(あ)えり。 このたび出離(しゅっり)の業(ごう)を植(う)えずば、いつをか期(ご)すべき」と思うべきなり。ひとたび悪道(あくどう)に堕(だ)しぬれば、阿僧祇劫(あそうぎこう)を経(ふ)れども、三宝(さんぼう)の御名(みな)を聞かず。いかに況(いわん)や、深く信ずる事を得(え)んや。

ある時には、我が身(み)の宿善(しゅくぜん)を悦(よろこ)ぶべし。かしこきもいやしきも、人(ひと)多(おお)しといえども、仏法を信じ、浄土(じょ うど)を欣(ねが)う者は希(まれ)なり。信ずるまでこそ難(かた)からめ、謗(そし)り憎(にく)みて悪道の因(いん)をのみ造(つく)る。

然(しか)るにこれを信じ、これを貴(たっと)びて、仏(ほとけ)を頼(たの)み、往生(おうじょう)を志(こころざ)す。これ偏(ひとえ)に宿善(しゅくぜん)の然(しか)らしむるなり。ただ今生(こんじょう)の励(はげ)みにあらず。往生すべき期(とき)の至(いた)れる也(なり)と、頼(たの)もしく悦(よろこ)ぶべし。かようの事を、折(おり)に随(したが)い、事(こと)に依(よ)りて思(おも)うべきなり。

『十二箇条問答』

行者存念(ぎょうじゃぞんねん)

念仏行者が心掛けるべき事。

阿僧祇劫(あそうぎこう)

”阿僧祇(あそうぎ)”は梵語”a-saṃkhya(アサンキャ)”の音写語で「数え切れない(無数)」の意。

”劫(こう)”は梵語”kalpa(カルパ)”の音写語で、インドで最も長い時間単位を表わす。

したがって阿僧祇劫は、とてつもない長い時間を意味する。

折に触れてこの世間が常ならざることを思い、この人生がさほどは長くはないことを弁えよ。

またある時には仏の本願を思って「必ず私を極楽へ迎え取って下さい」と申せ。

ある時には人として生を受けることが難しいという道理を思い、自分の人生が何の成果を生まずに意味もなく果てるかも知れぬと悲しめ。「六道の世界を輪廻転生していく中で、人の身を得るのは、天界のブラフマー神が大海原に向けて糸を垂らして、海底の針の穴に通そうとするようなものである」、このように説かれている。

またある時には「私は出遭い難い仏の教えにであえたのだ。この生涯において出離解脱の為の業(おこない)をしなければ、またいつの日にかそれを期待出来よう」と心に思うべきである。一度悪しき境涯に生まれ変わってしまえば、数え切れぬほどの長い時間を経ても、ついに仏法僧という三つの宝の名前を耳にする機会もないだろう。それであればそれらを深く信ずることなど出来ようか。

またある時には自ら行ってきたであろう善き行いを喜べ。この世には位の高い人たちもいれば、身分卑しき人たちもたくさんいるが、その中で仏の教えを信じ浄土を願う者はまれである。信じることは難しいとしても、かえってその教えを謗り憎んで悪しき境涯へ堕ちていく原因を造っている者たちは多い。

そうした中であるにも関わらず、汝は浄土の教えを信じて、これを尊び、彼の仏を頼んで、往生を志している。これはただただ前世において積み重ねてきた善き行いのおかげである。ただ今生における汝の努力だけの賜物ではない。今こそ、往生へと向かう機縁が巡ってきたのだ、そのように頼もしく思い喜ぶことだ。このように折に触れ、事柄に応じ、心に思うべきである。

”ある時には、我が身の宿善を悦ぶべし”

思い立ったその時に、浄土のみ教えとの出会いを心に思い喜べ。教えと出会えたことにより、既に救いへの道は開かれている。元祖上人のお言葉であります。

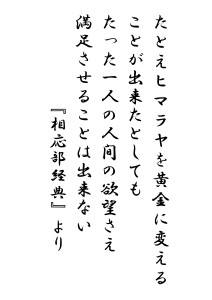

和尚のひとりごと「伝道掲示板448」

”一切の束縛を超越し、輪廻が再び回り始めるのを滅ぼす教え

これこそが眼(まなこ)ある目覚めた人によって

太陽の後裔によって説かれた教えである。

この出離の教えは、この世を超え渡し、渇愛の根源を干上がらせ

毒の根を断ち、寂滅を得さしめる。

無知の根源を滅ぼすために、業のからくりを打破し

すべての識別する働きの対象に対して智慧の金剛を振り下ろす。

すべての感受する働きを理解させ、とらわれの思いを解き放ち

火の穴のような迷いの生存についてそのあるがままの様相を観察させる。

まさに味わうべき偉大な教えであり、深遠であり

老いと死を防ぐものであり、八つの聖なる道であり

苦しみを抑止する至福なる教えである。

行為を行為であると知り、その報いを行為が引き起こした結果であると知って

縁によって生ずる諸々の事象をあるがままに照らし出すものであり

大いなる安らぎ、寂静なる境地、誠の至福へと人を至らしめる教えである。”

『長老偈』ミガジャーラ長老の詩偈より