和尚のひとりごとNo659「再会に心弾ませて」

とある遊園地内にあるファミリーレストランでのお話です。若い夫婦が二人でお店に入ってきました。店員はその夫婦を二人がけのテーブルに案内しメニューを渡しました。するとその夫婦は、「お子様ランチを二つ頂けますか?」と言いました。店員は驚きました。何故ならお店の規則で、お子様ランチを提供出来るのは9歳未満と決まっていたからです。

「お客様、誠に申し訳御座いません。お子様ランチは小学生のお子様迄と決まっておりますので、ご注文は頂けないのですが…。」と丁重に断りました。その夫婦は、「それなら結構です。」と言いました。しかしその夫婦はとても悲しそうな顔をしたので、店員は気になり勇気を出してマニュアルから一歩踏み出し尋ねてみました。

「失礼ですが、お子様ランチはどなたが食べられるのですか?」その夫婦は顔を見合わせた後、「実は…。」と奥さんの方が話し始めました。「今日は、亡くなった私の娘の誕生日なんです。娘は体が弱かったせいで、最初の誕生日を迎える事が出来ませんでした。子供がお腹の中に居る時に主人と、『三人でこのレストランでお子様ランチを食べようね。』って言っていたのですが、それも果たせませんでした。子供を亡くしてから、しばらく何もする気力もなく最近やっと落ち着いて、亡き娘と遊園地で遊んでいるつもりで、その後は三人で食事をしようと思ったものですから…。今日はもう十分に楽しませて頂きましたので…。」そう言うと二人はニッコリ微笑みました。

店員はその場でご夫婦に頭を下げ、その足でマネージャーに報告に行き全てを話しました。聞き終えたマネージャーは直ぐ厨房のシェフに向かって、「お子様ランチひとつ!」とオーダーをしてウェイトレスに、「お子様用のイスを用意して!」と指示を出し、その夫婦を二人がけのテーブルから四人がけのテーブルに案内しました。数分後、運ばれてきたのは夫婦のオーダーした料理と、『お誕生日おめでとう』のプレートが立ったお子様ランチでした。「お客様、大変お待たせ致しました。ご注文のお子様ランチをお持ちしました。お子様のイスは、お父さんとお母さんの間で宜しいですか?では、ゆっくりと食事をお楽しみください。」店員はそう言ってその場を去りました。

後日この夫婦から手紙が届きました。「あの日、食事を戴きながら涙が止まりませんでした。まるで娘が生きている様に家族の団欒を楽しませて戴きました。あの様な優しい思い出を頂けるとは夢にも思いませんでした。もう涙を拭いて生きていきます。また来年も再来年も娘を連れてお店に行きます。そしてきっと、この子の妹か弟かを連れて行きます。」と。

この店員の行動は明らかに規則違反です。しかし、この行動について上司からお咎めを受ける事はありませんでした。何故ならこの店員はその遊園地が最も重視しているルールに従って行動したからです。これはお客さんに夢と感動を与えるディズニーランドに伝わるエピソードです。

お盆は先にお浄土に往かれた方がこの世に戻ってきます。私達の目には見えないけれども、亡き人が目の前に在しますと想う心で、遺された私達の心の支えになる御教えです。お浄土で再会出来る日を楽しみに、会えた時には良い報告の出来る日暮らしを共々に心がけて参りましょう。

和尚のひとりごとNo652「法然上人御法語後編第十六」

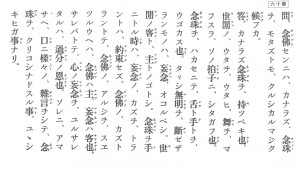

念珠(ねんじゅ)

問う。念仏せんには、必ず念珠(ねんじゅ)を持たずとも苦(くる)しかるまじく候(そうろ)うか。

答(こた)う。必ず念珠を持つべきなり。世間の、歌を歌い、舞(まい)を舞うすらその拍子(ひょうし)に随(したが)うなり。念珠を博士(はかせ)にて舌(した)と手とを動かすなり。

但(ただ)し、無明(むみょう)を断(だん)ぜざらん者は、妄念(もうねん)起こるべし。世間の客(きゃく)と主(あるじ)とのごとし。念珠を

手に取る時は、「妄念の数を取らん」とは約束せず。「念仏の数取らん」とて、念仏の主を据(す)えつる上は、念仏は主、妄念は客なり。

さればとて、心の妄念を許されたるは過分(かぶん)の恩(おん)なり。それにあまっさえ、口(くち)に様々の雑言(ぞうごん)をして念珠を繰り越しなどする事、ゆゆしき僻事(ひがごと)なり。

東大寺十問答より

【語句の説明】

念珠(ねんじゅ)

仏を念じる際に使用する数珠の意。数珠(アクシャ・マーラー)は元来、バラモン僧によって用いられ、のち仏教徒にも採用されたと言われ、数珠玉の数などについて経典に規定がある。

浄土宗では念仏の数を数える為に用いられる2連の日課数珠が一般的である。

博士(はかせ)

音の高さや旋律(メロディー)など伝統的な和楽を構成する要素の「基準」を示したもので西洋音楽の音符に相当する。

無明(むみょう)

迷いの根本である無知のこと。原語はアビドヤー(avidyā)で文字通り「明」が「無い」事を表わす。

諸説あるが、仏教の真理である四諦八正道などについて知らない事を意味していたという。

客(きゃく)と主(あるじ)

「主」とは主なもの、中心的なものであり、「客」とはそれに対して二次的な意味合いしか持たないもの、従属的な価値しか持たないものを意味している。

過分(かぶん)の恩(おん)

分に相応しない、通常の基準を遥かに超えた恩。

雑言(ぞうごん)

悪口。

僻事(ひがごと)

物事の道理に反した、間違った事。

【現代語訳】

お訊ねします。

念仏するにあたって、必ずしも念珠を携えなくとも、支障はございませんか?

答えよう。

必ず念珠を手にするべきであります。この世のならいでは、歌を歌い、舞を踊るときでさえ、決まった拍子に従って行うものです。(念仏をする時にも)念珠をとりどころとして舌と手とをともに動かして行うべきなのです。

そうは言っても、未だ無明を断じる事の出来ていない者は、(念珠を繰っていても)誤った心が沸き起こってくるに違いありません。これはあたかも世間でいうところの「客」と「主」のようなもので(誤った迷いの心は「客」に過ぎず、念仏の行為こそが「主」なので)す。ひとたび念珠を手にとれば、「誤った迷いの心を数えよう」などとは誓わないものです。「念仏の数を数えよう」と心を定めて、念仏を「主」とする以上は、念仏が主(あるじ)の如く中心的なものであり、誤った心は客(きゃく)の如く二次的な意味合いしか持たないものなのです。

そのように考えても、心の迷いを許されているという事は、仏による過分の恩であります。それにも関わらず、あるまじき事に、種々の悪しき事柄を口にしながら数珠を手繰っていくなどという事は、誠に道理に違えた事であります。

口に名号を称えていれば、たとえ心に妄念が起ころうとも、それは気に留めるべき事ではありません。念仏を行っている以上は、「念仏」が主であり悪しき心は客人(客塵)に過ぎないのでしょう。

念仏を相続する事の有難さがここにも示されていると感じます。

合掌