和尚のひとりごとNo598「善きことはゆっくり動く」

昔々ある国に天下一の大泥棒が居ました。この天下一の大泥棒、とあるお寺に祀られている黄金の仏足石、金で造られた仏様の足形を盗んでやろうと企てます。しかしそう易々と簡単に盗めるものではありません。この大泥棒は一思案、お寺へ向かい、「和尚さん、私には妻と一人の息子が居ました。しかし二人とも病気で死んでしまい、私はもう生きていく夢も希望もありません。仏門に入って修行をしたいのです。」と嘘をついて出家する事にしました。大泥棒は髪を剃り落とし、お坊さんになったのです。大泥棒は皆の信用を得て、安心させてからお宝を盗んでやろうと思い立ったのです。ひとまず真面目に修行しているふりをし、一生懸命説法を聞き、勉強をしているふりをし、適当にお経も覚え、毎日お念仏や仏事に勤める事にしました。

ひと月が経ち、ふた月が経ち、「あわてるな、もう少し辛抱しよう。」み月経ち、半年が過ぎ、「いやいやまだまだ。ここで仏足石を盗んだのでは足がつく。」一年二年三年四年…、「狙うは金のお宝仏足石。」五年六年七年八年、「いやいやまだまだ阿弥陀佛。」九年十年十五年…、「金のお宝阿弥陀佛。」二十、三十、四十年…、「南無阿弥陀佛、阿弥陀佛。」気づけばお寺の御住職になってしまいました。すると黄金の仏足石の祀られてあるこのお寺には尊いお坊さんが居られると町中の評判になり、大勢の善男子善女人が住職の説法を聞きに来るようになりました。元は天下一の大泥棒です。しかしそんな事は誰も知りません。大泥棒自身ももう黄金の仏足石を盗み出す必要が無くなりました。何故ならもう彼はこの仏足石のあるお寺の住職になってしまわれたのですから。今となっては、お宝を盗む為にこの寺にやってきた事すら忘れております。

この世は善い行いを為そうと思ってもなかなか出来難い世界です。誘惑も多く、悪しき欲望が起こりやすい環境であるからです。ですから直ぐに仏様のような素晴らしい人柄になる事は不可能です。しかし仏様の真似は出来ます。それが仏道修行です。

『仏を真似て念仏し 先ずは浄土に往生す』

仏様を真似て、今この世で仏様のように生きるとは、「南無阿弥陀佛」とお念仏を申していく事です。そしていずれ西方極楽浄土に往生させていただき、そこで私達自身が仏と成らせて頂くのです。悪しき習慣や自分自身の至らないところを変えようと努力してみても、直ぐに良くなるものではありません。全ては日々の積み重ねと、環境によってゆっくり変わっていくものです。それはちょうどカタツムリの歩みは遅くとも、着実に前へ前へと進んでいくようなものです。急ぐことなく出来る範囲で善い行いを心がけ、共々にお念仏申して過ごして参りましょう。

和尚のひとりごと「伝道掲示板346」

『テーラガーター』(長老偈)は仏弟子たちの言葉を集成したもので、その成立は古いとされている。

”愚者は、ゆっくり進めるべきときに、あわてて急ぎ行い

迅速に進めるべきときに、のんびり構えている。

物事をその正しきあり様に従って処理していないが故に

苦しみという結果を受けている。

彼はまた、一切の実現すべき目的を遠ざけていること

あたかも月が半分欠けているが如くである。

そのように周りからの評判も下がり、朋輩もそのもとを去ってゆくだろう。

賢者は、時間をかけて進めるべきときには、そのように行い

迅速に進めるべきときにも、またそのように物事を進めている。

物事をその正しきあり様に従って処理しているが故に

安楽という結果を手にしている。

彼の一切の実現すべき目的は成就するのは、満月の如くである。

そのように福徳とよい評判を得、朋輩との交友も続くであろう”

サンブータ長老の詩偈より

合掌

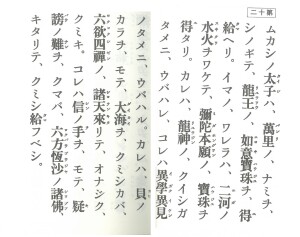

和尚のひとりごとNo591「法然上人御法語後編第十二

今の我らは、二河(にが)の水火(すいか)を分けて弥陀本願(みだほんがん)の宝珠を得たり。

彼は龍神(りゅうじん)の、悔いしがために奪われ、此(こ)れは異学異見(いがくいけん)のために奪わる。

彼は貝の殻をもて大海(だいかい)を汲(く)みしかば、六欲(ろくよく)・四禅(しぜん)の諸天(しょてん)、来(きた)りて同じく汲(く)みき。

此れは信(しん)の手(て)をもて疑謗(ぎぼう)の難(なん)を汲(く)まば、六方恒沙(ろっぽうごうじゃ)の諸仏、来(きた)りて与(くみ)し給(たま)うべし。

勅伝第32巻

二河白道(にがびゃくどう)

善導大師が『観経疏』散善義中で、三心を釈するなかに説示された譬喩譚。

善根功徳を往生浄土へ回向することで必ず西方浄土への往生が叶う、そのことを譬えて次のように説かれる。

ここに西方に向かい百千里を歩まんとする往生人の前に、突如として南北に大河が現れる。南は炎燃え盛る火の河であり、北は波高き水の河であった。火焰と波浪が両側より襲うその真ん中に、わずか四、五寸ほどの幅の白道が西に向かって続いている。東の後方よりは賊徒や猛獣が向って来ている。いずれに進んでも、立ち止まっても死は逃れようがない状況であった。その時、東岸より西へ進むべしとの声があり、西岸からはこちらへ来いとの激励の声がした。あるいは背後の群賊からは戻ってくるようにとの誘惑の声がある。決然と西に進むとただちに西岸にたどり着くことが出来た。

さらに釈されるに、東岸は娑婆の火宅であり、西岸は阿弥陀仏の極楽浄土、そして群賊・悪獣は衆生の身体生存を、二河は貪愛(むさぼり・愛着)と瞋憎(怒り・憎しみ)を、さらに西岸に向かって進むことは善根回向して往生を願うことに、東岸の声は釈尊からの発遣(はっけん)、西岸からの声は阿弥陀仏からの招喚(しょうかん)に喩えられると言われる。

「発遣」は娑婆世界を厭い浄土への往生を目指すべく勧めること、「招喚」とは浄土から招き入れようとすることを意味している。

「二河白道」の譬喩譚自体は善導大師によって初めて説かれたものである。

”昔の太子は…”

出典は『賢愚経』で南方のパーリ聖典にも伝承されている。釈尊が三業の善悪(賢愚、けんぐ)とその果報について説いたもので、愚者は悪趣へ、賢者は天界へと転生する事が示されている。

ここで引用されている「大施抒海品」は、以下のようなあらすじを持つ。

波羅奈(バーラーナシー)国の大施太子は、貧者救済のため、修行を経て神通力により海中の龍宮に住む龍王より如意宝珠(一切の願いが意の如く叶う珠)を得た。ところが龍王の家臣である龍神はこれを惜しんで、如意宝珠を奪い返してしまう。太子は固き菩提への志をもとに、龍神より宝珠を取り返すべく、大海の水を全て飲み干すことを誓う。亀の甲羅(貝殻)にて飲み尽さんとしたところ、諸天が手を貸し大方の海水が汲み取られてしまう。龍王は慌てて宝珠を太子に返したという。

異学異見(いがくいけん)

異学・異見とはその学んできた内容やその結果身に付いた学識・見解が異なっていること。またそのような人士。仏教以外の学派などを指す場合と、仏教内部で立場を異にする学派や流派を指す場合とがある。

善導大師は「この心深く信ずること、なおし金剛のごとくにして、一切の異見、異学、別解、別行の人等(にんとう)に動乱破壊(どうらんはえ)せら」る事のない堅固なる決定深信の重要性を説く。

如意宝珠(にょいほうじゅ、チンターマニ)

チンターは「思考」、マニは「珠」、つまり思考の如くに願いを成就する珠という意味。願望の成就だけではなく、悪を除去し災厄を防ぐ功徳があるともされている。

六欲(ろくよく)

六欲天のことで、欲界に属する六つの天界とそこに住む神々の事を指す。

仏教では衆生が生死輪廻をくり返す世界を欲界・色界・無色界の三種の境涯(三界、さんがい)に分ける。これと六道との対応関係は、欲界に属するのが、地獄・餓鬼・畜生・人・天の五趣であり、色界・無色界には天のみが存する。また欲界の天を六欲天、色界の天を四禅天、無色界の天を四無色天と呼び、色界・無色界は深まりゆく禅定の境地も表している。

三界は煩悩に縛られ輪廻をくり返す場であるから、そこからの解脱が目指されている。

「六欲天」とは、欲界に属する三つの天である「四大王衆(しだいおうしゅ)天」「三十三天」「夜摩(やま)天」「覩史多(とした)天」「楽変化(らくへんげ)天」「他化自在(たけじざい)天」のこと。三界の天の中では比較的低位に位置づけられるが、このうち、四大王衆天は世界の中央にそびえる須弥山(スメール山)の中腹に、三十三天(忉利天、とうりてん)は須弥山の頂に住み、この二つを地居(じご)天(地に住む天)と呼ぶ。

また夜摩天以上は、空居(くうご)天と呼ばれ、須弥山の頂上のさらに上空の宮殿に住む。夜摩天は運命、死、冥界を司ることから閻魔の原型ともなった。覩史多天(または兜率天、とそつてん)は弥勒が存在する処で浄土と同一視される事もあった(弥勒浄土)。またこの弥勒菩薩が瑜伽行派の祖であるマイトレーヤ(弥勒)と同一視される信仰に基づき、同派の諸師(有名なところでは玄奘三蔵など)には兜率天への願生を願う者も多かった。楽変化天(または化楽天、けらくてん)では神々は自らの力で欲望の対象を出現させ、それを楽しむという。また欲界の最高位である他化自在天(または第六天)は他の神が出現させた欲望の対象において自在に楽しむとされている。

四禅(しぜん)の諸天(しょてん)

四禅天とは色界の諸天のこと。初禅から第四禅まで各々の禅定の境地に応じた楽があり、物質界の最上位である色究竟(しきくきょう)天(有頂天、うちょうてん)を含め、六欲天の上空に階層をなして住処をもつ神々がいるとされる。

疑謗(ぎぼう)

疑いの念を懐き、謗ること。

いにしえのインドはバーラーナシー国の大いなる施しを行うと呼ばれた太子は、海上遥かなる波濤を乗り越えた末、海中の龍王が所有する意のままに願望が成就する宝珠を手にしました。

現在の私たちは水・火の二つの大河に分け入って、ついに阿弥陀仏の本願という宝珠を得たのであります。

太子の宝珠は竜王の手下であった竜神たちがそれを惜しんだ為に奪われてしまいますが、私たちのこの仏の本願という宝珠は、修学・見解を(私たちの浄土の教えとは)異にする者たちによって奪われるのです。

太子が貝殻によって大海の水をすべて飲み干そうと志すと、六欲・四禅に属するたくさんの神々がそれを助け、ともに海水を汲み出しました。

(同じように)私たちがまことの信心の手によって、(学びや見解を異にする者たちからの浄土の教えに対する)疑いや謗りといった困難を汲み上げるなら、六方に存するガンジス河の砂粒ほどに数限りない仏たちが来て、私たちに味方してくれるでありましょう。

ここで引用されている「大施抒海品」は、『登山状(元久法語)』に引かれる話であり、この『登山状』は旧仏教勢力の専修念仏に対する厳しい弾圧に対して、それを和らげる為に著されたと言われています。

そして『観経疏』に示された二河白道の譬喩は、ひたすらなる浄土への願生心を白道に喩え、堅固なる信により必ず浄土に至ることが説かれています。そこには二尊による励ましの声があり、仏の本願によりて道が保証されている。そのことを改めて心に銘じて、念仏の御教えに邁進して参りたいと思います。