和尚のひとりごと「伝道掲示板343」

”女性の求めるのは男性であり

その心は装飾品や化粧品であり

その心のよりどころは子供であり

その執着は夫の独占につながり

究極の目的は支配権である”

釈尊の言葉には、かくも辛辣な内容も残されている。

とはいえ、心の浄化・向上という観点で

恐らく宗教史上、初めて女性に男性と同じように平等で自由な機会を与えたのは

他ならぬブッダではなかっただろうか?

このような言葉も残されている。

”女性のなかには男性よりも勝れて善良な人がいる。

智慧もあり、高き人徳をそなえ、夫の母親を敬い、清らかな心根を持つ

このような女性には、将来国王として国を治めることができるような

立派な息子も生まれるだろう”

合掌

和尚のひとりごと「伝道掲示板340」

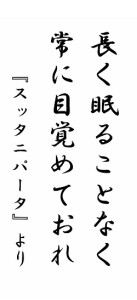

”眠りすぎてはならぬ

油断する事なく、熱心に努力し、目覚めているようにせよ

怠惰であること、偽ること、談笑すること、遊戯、異性との交わりを捨てよ

私に従う者たちは

アタルヴァ・ヴェーダの呪法、夢占い、人相占いを行ってはならない

鳥獣の声により占ったり、懐妊術や医術を行ったりしてはならない

修行者は、たとえ非難を受けてもくよくよ悩んではならぬ

称賛を受けても、驕り高ぶってはならぬ

自分自身から、貪りと吝嗇(ものおしみ)と憎しみと悪口を取り除け

修行者は、商取引きに従事してはならない

他人を誹謗することなかれ

村人たちと親し気に交わることなかれ

自分が得しようという考えで人々に話しかけることなかれ

修行者は、驕り高ぶりを捨てよ

自分の利益が目的であるような取り計らいをするな

傲慢ならず、相手といさかいを起こすような言葉を吐くな”

合掌

和尚のひとりごと「伝道掲示板339」

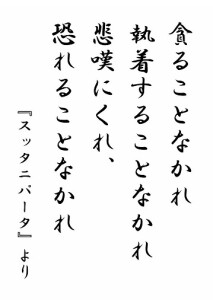

”眼に見えるものを貪ることなかれ

卑俗な話題から耳を遠ざけよ

美味なるものに耽溺してはならぬ

世間にあふれるさまざまな対象も悉く

「我がもの」であると執着することなかれ

修行者が苦痛を感じたとしても

決して悲嘆に暮れてはならぬ

生きていることに対して貪りの心を起こすことなかれ

恐ろしいものに出遭っても、慄(ふる)えおののいてはならぬ

食べ物や飲み物や保存食品や

身につける衣服を得たとしても

蓄えおさめることなかれ

たとえそれらのものが得られない場合でも

心を患わせることなかれ

こころをしっかりと定めて安らかに

うろうろとすることなく

行なったあとで後悔するような事はせず

怠ることなかれ

修行者は静かな場所で生活すべきである”

合掌

和尚のひとりごと「六月四日は伝教大師(でんぎょうだいし)のご命日」

六月四日は伝教大師(でんぎょうだいし)最澄のご命日です。また本年二〇二一年は、その滅後よりちょうど1200年目の節目にあたります。

最澄は日本天台宗の開祖として知られています。天平神護(てんぴょうじんご)二年(766年)、近江国(おうみのくに)(滋賀県)に誕生し、一二歳で同地の国分寺の行表のもとで出家、一四歳で得度し最澄と名付けられ、延暦四年(785年)四月には東大寺にて具足戒を受けて正式な僧侶となりました。当時は正式な僧侶となるためには、二五〇箇条にも及ぶ戒(出家者の生活規範)を受けることでいわば国家の公認を得る必要がありました。そののち比叡の深山に入り、名誉利得を離れた遁世の身として修行に励みます。そうした中、鑑真請来の天台典籍を学び、『法華経』および天台教学こそが最上であるとの信念のもとで研鑽を積み、同地に一乗止観院(後の延暦寺根本中堂、えんりゃくじこんぽんちゅうどう)を建立、自ら刻(きざ)んだ薬師如来を安置し灯明(あかり)を点じました。その灯明は、この時以来一千二百年以上もの間一度も絶えることなく、比叡山の根本中堂に灯され続けていると言われています。

最澄は延暦十六年(797年)には、宮中にて天皇の病気平癒(へいゆ)を祈る内供奉(ないぐぶ)という重職に任ぜられ、また東国の道忠らとともに写経事業を進めていきます。

同じく延暦二三年には、ときの桓武天皇の帰依のもと勅命により還学生(げんがくしょう、正式な留学僧)として唐にわたり、天台教学の本場にて修学、また密教も相承して帰国しました。日本で最初に灌頂(密教の奥義を伝法する儀式)を行ったのも最澄でした。

宮中での法論(教義をめぐる論争)や東国での灌頂など、精力的に活動した最澄が、晩年注力したのが法相宗の徳一(とくいつ)らとの論争、ならびに日本初の大乗戒壇の設立でした。徳一との論争は「三一権実論争(さんいちごんじつろんそう)」と呼ばれ、様々な素質を持つ衆生にはそれぞれに適した仏道の道があるとする「三乗真実」と、そうではなく素質に関わらず全ての衆生が唯一の道で仏と成ることが出来るのだとする「一乗真実」の争いであり、最澄は『法華経』に基づいて「一乗こそ真実である」という立場をとっていました。またこれは、あらゆる衆生に仏と成れる素質が本来的にあるのか、あるいはそうではないのか、という「悉有仏性(しつうぶっしょう)」論にまでつながる重要な論点でしたが、各々が拠って立つ経典が異なり、そのどちらが仏の真意であったのかという考え方の違いでもありました。

また悲願であった大乗独自の戒壇の設立は生前は果たされず、弘仁一三年(822年)に遷化したのち七日目にして勅許が下ったと伝えられています。

さて最澄滅後、その後継者たちにより「円・戒・禅・密」の総合という師の実現が目指されてゆきます。例えば弟子の円仁は入宋・巡礼を経て浄土教や密教教理の充実を図り、既に述べたように弘仁一三年には既に大乗戒壇の設立をも果たされていました。その後の比叡山はいわば総合仏教大学として発展してゆきます。

日本浄土教の始祖とも言える浄土宗の法然房源空、その流れを継ぐ各宗や弟子の親鸞より始まった一向宗(浄土真宗)、あるいは最澄の法華一乗主義を受け継ぎ「妙法蓮華経」の五字に依らずば末法の衆生は救われないと説いた日蓮、天台で禅を学んだあと宋にわたり只管打坐(しかんだざ)の禅を日本に伝えた曹洞宗の開祖道元など、現在に伝わる日本仏教の大きな流れが比叡山あるいは天台宗を母胎としていることは確かでしょう。

最後に最澄の有名な言葉をご紹介いたします。

「照于一隅 此則国宝(一隅を照らす 此れ則ち国宝なり)」

社会の一隅にありながら、社会を照らす生活を送る。そういった人々こそが国の宝である(山家学生式)。

合掌