和尚のひとりごとNo519「お水取り」

古来より三寒四温と言われるように、肌寒さの中にも春らしい陽気や花の香が確かに感じられる季節となりました。

さて関西地方では「お水取り」を迎えて春がやって来ると言われます。季節の変り目を象徴するこの「お水取り」は、奈良は華厳宗大本山東大寺にて3月のはじめに行われます。時に天平勝宝4年(西暦752年)、大仏建立の功績ある良弁僧正の高弟実忠(じっちゅう)によって始められ、およそ1250年の長きにわたり行われて来た伝統行事です。

またこの「お水取り」は、正確には同寺二月堂で厳修される修二会(しゅにえ)の中で行われるものです。これは別名”十一面悔過(じゅういちめんけか)”とも呼ばれるように、本尊前にて罪・科(とが)を懺悔(さんげ)し、天下安穏を祈祷します。この中で、身心を浄めた練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる僧たちが、本尊の観音菩薩の宝号を唱え、体ごと床にたたきつけるように五体投地を繰り返します。まさに全身全霊をかけた荒行です。

そうした中12日後夜を迎えると勤行は中断され、いよいよ「お水取り」が行われます。それはかつて東大寺領であった閼伽井屋(あかいや、若狭井)の香水を東大寺内陣に納める儀式、そのいわれは、魚採りに行っていた為に二月堂への参集に遅れてしまった若狭の国の遠敷明神(おにうみょうじん)が、二月堂のほとりに清水を涌き出ださせて観音さまに奉ったことに由来しているそうです。

さて何と言ってもこの「お水取り」の中で一番の見ものはお松明ではないでしょうか?達陀(だったん)という行の中では、漆黒の空を背景に、練行衆が走り回り、焔燃え盛る大きな松明を盛大に振りします。この火天(かてん)と呼ばれる光景は、古都奈良の風物詩ともなっています。

かつて大陸から仏教が、そして多くの文物・文化が私たちのこの東の果ての国にもたらされました。このお水取り、特に達陀と走りの行法に西方のゾロアスター教の影響をみてとる学者もいるようです。遠くシルクロードの文化の余波が今に伝わり、わが国独自の文化として根付いている。そのように考えると、この伝統行事も、また違った相貌を私たちにあらわしてくれるかも知れません。

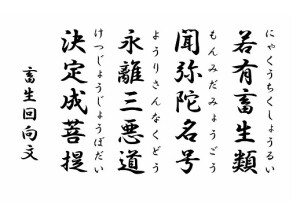

和尚のひとりごとNo514「法然上人御法語後編第七」

初めに正行というは、これに数多(あまた)の行あり。初めに読誦正行(どくじゅしょうぎょう)というは、これは無量寿経・観経・阿弥陀経等の三部経を読誦するなり。次に観察正行(かんざつしょうぎょう)というは、これは彼の国の依正二報(えしょうにほう)のありさまを観ずるなり。次に礼拝正行(らいはいしょうぎょう)というは、これは阿弥陀仏(あみだほとけ)を礼拝するなり。次に称名正行(しょうみょうしょうぎょう)というは南無阿弥陀佛と称(とな)うるなり。次に讃嘆供養正行(さんだんくようしょうぎょう)というは、これは阿弥陀仏を讃嘆したてまつるなり。これを指して五種の正行と名付ける。讃嘆と供養とを二つの行とするときは、六種の正行とも申すなり。

この正行につきて、総(ふさ)ねて二つとす。一つには、「一心に専ら弥陀の名号を称えたてまつりて、立居起臥(たちいおきふし)、昼夜に忘ることなく、念々に捨てざる者を、これを正定(しょうじょう)の業と名づく。彼の仏の本願に順ずるが故に」と申して、念仏をもて、正(まさ)しく定めたる往生の業と立て候(そうろう)。

「もし礼誦(らいじゅ)等に依(よ)るをば、名づけて助業(じょごう)とす」と申して、念仏の外(ほか)の礼拝・読誦・讃嘆供養などをば、かの念仏を助(たす)くる業と申して候うなり。

さてこの正定業と助業とを除きて、その外(ほか)のもろもろの業をば、みな雑行(ぞうぎょう)と名づく。

【語句の説明】

助正分別(じょしょうふんべつ)

善導大師により往生の為の五種の正行が正定業と助業とに分けられたこと。

法然上人の立場は、さまざまな行法も肝心の念仏に牴触せず、かつそれを助ける役割を負うならば認めるというものである。

正行/雑行

ともに極楽浄土に往生する為の行法だが、正行は専ら往生浄土が説かれる諸経典に示される行法であるとともに、阿弥陀仏に深く関わろうとする行である。法然上人はこれに五種を数える(五種正行)。対して雑行とは正行を除いた全ての行法であり、これは阿弥陀仏の本願に誓われた行ではないが故に、その功徳を浄土往生へ回向する事ではじめて往生行となり得るとされた。

五種正行

善導大師により正行/雑行の区別立てがされたのを承けて、法然上人はこれを明確に五つの実践行とされた。またその中でも専ら弥陀の仏名を称える称名正行こそが、これを実践することにより往生浄土が決定される正定業であり、その他の四はこの正定業を助ける助業であるとされている。

読誦正行(どくじゅしょうぎょう)

「読誦」とは仏陀の言葉である経を実際に声に出して読み上げること。ここでは数ある釈尊の金口の説法の中でも、特に浄土三部経を読誦する事を意味している(善導『観経疏』)。三部経とは各宗がその拠り所としている代表的な経典であり、浄土宗では『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』を浄土三部経として重視する。これらの経典にはそれぞれ原典があり、異訳も複数存在するが、中でも康僧鎧(こうそうがい)訳『無量寿経』二巻、畺良耶舎(きょうりょうやしゃ)訳『観経』一巻、そして鳩摩羅什訳『阿弥陀経』一巻の計三部四巻をもって「浄土三部経」と定義し、正しく往生浄土を明かすものであると位置づけたのは宗祖法然上人である。

観察正行(かんざつしょうぎょう)

仏教における「観察(かんざつ)」とは、智慧をもって対象を分別し、その実相を明らかに知ること。常に対で表現される「止観」の中の「観」にあたる。「止観」とは奢摩他(しゃまた)・毘婆舎那(びばしゃな)の訳語で、禅定の実践によって心の散乱を静め(止)、その上で対象の実相を見極める(観)という順序をとる。世親『往生論』によれば、観察の対象とすべきは仏国土荘厳功徳、阿弥陀仏荘厳功徳、諸菩薩荘厳功徳であるという。つまり仏の国土(浄土)と阿弥陀仏と諸々の菩薩たちの荘厳・功徳を対象として観察する事が、正しく浄土往生の為の行であるとされている。

依正二報(えしょうにほう)

「依正」の二つの報いのこと。まず「依報(えほう)」とは、有情(私たちのように心があり、輪廻転生を繰り返す存在)の生存のよりどころとなっている世界(身の外にある物的環境)をいい、「正報(しょうほう)」とは、有情自身の過去世の業(行い)の報いとして得られている有情の身心そのものをいう。『俱舎論』で表現されるところの「有情世間」が正報であり、「器世間」が依報にあたる。

そして極楽浄土の正報は、阿弥陀仏や観音・勢至をはじめとする諸菩薩、無数の仏弟子(声聞)、そして神々を指し、依報は、その配置や光彩の全てが美しく国土を飾っているところの宝地・宝池・宝樹・宝楼閣・蓮華など、極楽国土そのものを構成している環境を指している。

礼拝正行(らいはいしょうぎょう)

礼拝は合掌して敬いの心をもち仏ないし菩薩を礼すこと。インドではその礼拝に9種あったといい(『大唐西域記』)、最上の礼が五体(身体の全ての部分)を地につけて敬礼を表現する五体投地であるという。浄土宗では阿弥陀仏への帰依を表す礼に三種あるとし、最上の上品礼こそが五体投地接足作礼(ごたいとうちせっそくさらい)である。

礼拝正行は、阿弥陀仏への恭敬の想いをもって礼拝を行う事が、正しく往生浄土の為の行いとなることを示している。

称名正行(しょうみょうしょうぎょう)

称名とは仏の名を称えること。中でも極楽浄土の阿弥陀仏に向かって、来迎引摂(臨終の際に迎えとって頂き)、往生浄土(浄土へ往生を遂げる)を願って「南無阿弥陀佛」の六字名号を口で唱える称名念仏(口称念仏)こそが、浄土往生の為の行いの中でも正しく仏の御心にかない往生が確実な行いである事を示している。

元来、釈尊在世時より、遠く離れた、あるいは既に時間的に隔たった対象である仏(釈尊)に対して、導きと加護を願って帰依の念を言葉に表すことが行われてきた事が指摘されている。

法然上人によれば「念声(ねんしょう)はこれ一なり」つまり、諸経典に「念」といい「声」というが、それらは実のところ声に出して称えること(口称念仏)であると理解すべきであるという。

讃嘆供養正行(さんだんくようしょうぎょう)

阿弥陀仏の功徳・利益を褒めたたえ、飲食(おんじき)・衣服(えぶく)・香華(こうげ)供物等を捧げること。「供養」はpūjā(プージャー)から、尊敬すること、奉仕すること、そして物を供えることを意味しているという。

「一心に専ら弥陀の名号を…」

善導大師『観経疏』散善義より。法然上人が『往生要集』を導き手として『観経疏』を読み込むうちに、三度目にしてようやく出会ったと言われるこの一文によって称名念仏による凡夫往生を確信した事から、浄土宗開宗の文と位置づけられている。

「もし礼誦等に依るをば…」

善導大師『観経疏』散善義より。

【現代語訳】

極楽浄土へ往生を遂げる為の教えについて、善導大師が解釈されたところによれば、浄土へ往生する為の行いに大きく分けて二つの種類があります。まずは正行であり、そしてもう一つが雑行です。

初めに正行について述べるに、これには数多くの行いがあります。その中で第一に読誦正行というのは、『無量寿経』・『観無量寿経』・『阿弥陀経』の三部の経典を読誦することです。第二に観察正行というのは、極楽浄土の国土・環境の有様やそこにいらっしゃる仏菩薩などのお姿をありありと観察することです。第三に礼拝正行というのは、阿弥陀仏に対して真心を込めて礼拝することです。第四に称名正行というのは、”南無阿弥陀佛”と彼の仏の御名を称えることです。第五に讃嘆供養正行というのは、阿弥陀仏を褒めたたえることです。これらを指して五種類の正しき行と名づけます。あるいは讃嘆と供養を分けて二つの行と数える際には、六種類の行とも呼びます。

これらの正行(正しき行い)について善導大師は、総じて二つに分けられるとします。一つは「心専一にひたすら阿弥陀仏の御名を称えながら、立ち上がり、起き上がり、横になり、昼夜を問わずこれを忘れることなく、一時たりとも止めることがない、これを正定業(正しく定まった行い)であると名づける。これこそが彼の仏の本願に添ったものだからである」と言って、念仏をして、まさしく定まった往生の為の行いであると明確に位置づけています。

またもう一つは「もし(称名正行以外の正行である)礼拝や読誦などに依って往生を願うならば、これを名づけて助業(正定業を助ける行い)とする」と言って、念仏を除く礼拝・読誦・讃嘆供養などを、かの称名念仏を助ける行いであると申します。

さて、この正定業と助業とを除いた、その他の一切の行は、皆雑行であると名づけるのです。

浄土宗の立場から全仏教の八万四千の法門をみれば、大きく浄土往生に役立つ行と、それ以外の行ということになります。そして後者に様々ある中でも、他ならぬ阿弥陀仏の本願に誓われた称名念仏こそが、すなわち仏の慈悲の御心に添った念仏こそが、往生が定まった行であるとされています。往生を願う私たちが何をすればよいのか?その正解を明確で確実な根拠で示された一文だと感じます。

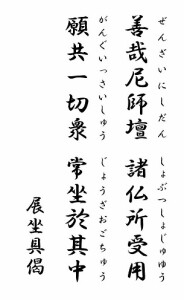

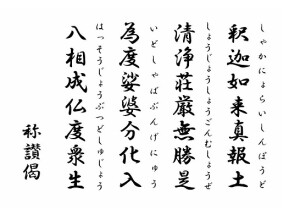

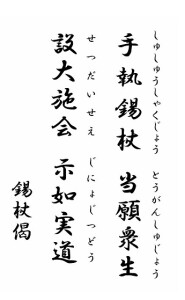

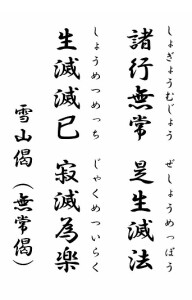

和尚のひとりごと「伝道掲示板277」

善導『般舟讃』より

(書き下し文)

釈迦如来の真の報土は、清浄にして荘厳の無勝是れなり。

娑婆を度せんがために、化を分って入り

八相成仏して衆生を度す

増上寺を中心とした東国の縁山流声明において唱えられるもので、この偈は初重に該当する。続く二重・三重とともに、まず前段の四念仏が唱えられ、それに後段の偈が続く形式をとる。「称讃偈」と称されるように誦経後の称讃として用いられることが多い。

”八相”とは教主釈迦牟尼仏の生涯を彩った大切な出来事で、弥勒の兜率天からの「下天(げてん)」、母摩耶夫人の胎内に宿った「託胎 (たくたい) 」、母故郷への道すがら、その右脇から誕生した「降誕 (ごうたん) 」、人生の苦悩を解決せんがために城を出た「出家 (しゅっけ)」、覚りに対する悪魔による障害を退けた「降魔 (ごうま)」、そして菩提樹下での正覚(さとり)である「成道 (じょうどう)」、鹿野園において五比丘になされた最初の説法である「転法輪 (てんぼうりん) 」、クシナガラ沙羅双樹のもとで入滅された「入涅槃 (にゅうねはん) 」の八つを指している。

合掌