和尚のひとりごと「1月25日は、浄土宗の宗祖法然上人のご命日)」

1月25日は、浄土宗の宗祖法然上人のご命日に当たります。その生涯の長きにわたって、尊きお念仏の教えを広められた元祖上人は、建暦2年(1212年)1月25日、御歳80歳の時、京都市は東山の大谷(おおたに)の禅房、現在は総本山知恩院はあるところで入滅され、そのあとには門弟たちによって廟堂が建てられてご遺骨が奉安されました。

毎年、ご命日に厳修される法然上人御祥当忌月法要の際には、遺言(ご遺訓 ごゆいくん)として私たちに伝えられている『一枚起請文』が高らかに拝読され、お念仏の声が山内に響き渡ります。勢観房源智上人の懇請で書かれたというこの『一枚起請文』には、愚者に立ち返りただひたすらに念仏申すべきことが記され、800年のちの世を生きる私たちも、あたかも一筋の光明の如く浄土への道筋を示して下さっています。

また法然上人の忌日法要を「御忌(ぎょき)」と呼びならわしていますが、「御忌」とは元来は、身分高き人、天皇や皇后の忌日法要に対する敬称でありました。それが大永4年(1524年)に、後柏原(ごかしわばら)天皇によって出された「大永の御忌鳳詔(ほうしょう)」という詔勅(しょうちょく)以来、勅会(ちょくえ)としての法然上人の御忌が勤められるようになりました。「毎年正月、京畿の門葉を集め、一七(いちしち) 昼夜にわたって法然上人御忌をつとめ、はるかに教えの源をたずねよ」。そのような命だったそうです。

その「御忌」も本来は1月18日よりご命日当日の25日まで勤めるものでしたが、知恩院では明治時代に旧暦の1月から時候の良い新暦の4月に変更されて今に至ります。

そのご命日に厳修される法然上人御祥当忌月法要の際には、京都市内を練り歩く念仏行脚も行われます。これは元祖上人を追慕しその遺徳を偲ぶためのものですが、きっかけとなったのは上人滅後15年経った嘉禄3年(1227年)に我が浄土門を襲った法難である嘉禄(かろく)の法難です。天台を始めとする旧仏教勢力と新興であった浄土の教えやそれを奉ずる人々との確執は上人生前からのものでしたが、天台僧定照による法然上人の『選択集』に対する非難の書『弾選択』に対して、隆寛律師が『顕選択』で反論したことにより、その対立は比叡山に舞台を移し、結果的に旧勢力は専修念仏停止(せんじゅねんぶつちょうじ)を求めたばかりか、法然上人の遺骸を掘り出して鴨川に流そうとしました。結果的には、信空と覚阿により遺骸はひそかに嵯峨へ運ばれ、太秦(うずまさ)広隆寺を経て、後には西山粟生野(あおの)幸阿のもとで荼毘(だび)に付されました。これがのちの光明寺(西山浄土宗総本山)となります。この法難で数多くの念仏者や関係者の掃討が行われ、『選択集』は謗法の書として版本・版木の焼却処分まで要請される始末でした。

この嘉禄の法難は三大法難に数えられるほど事件でしたが、愚鈍なる者が念仏によって救われるという教えが、当寺人々の眼には如何に革新的に映ったかという事が伺われます。

さて浄土宗では毎月25日を世界平和念仏の日と定め、念仏結縁の日としています。

元祖法然上人のご命日となる今月1月25日が、皆さまにとりましても今一度元祖上人の御教えのありがたさを感じ、改めてお念仏を申して頂く尊いご縁となれば幸いです。

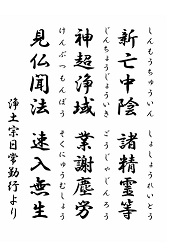

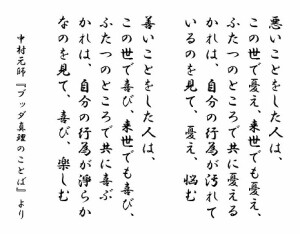

和尚のひとりごと「伝道掲示板229」

(書き下し文)

新亡中陰の諸精霊等の、神は浄域に超え、業は塵労を謝し、仏を見、法を聞きて速やかに無生に入らん

(意味)

新たに亡くなった者も、今中陰の期間にある者も、全ての亡者の魂がきよらかなる国土である西方浄土へ入り、(浄土往生の為の正しい)行いである(念仏)が、心を疲れさせる生来の煩悩を退け、仏の御前にてその教えを直々に聞くことで、速やかに消滅変化を離れた真実の世界にたどり着くように

四十九日間続く中陰は有情の生存の流れを四段階(四有 しう)に分けた中で、母胎などに受精する瞬間(生有 しょうう)、以降臨終の間際まで(本有 ほんぬ)、そして死の瞬間(死有 しう)に続く次の生有の直前までの期間をいう。「中陰」は死有と生有との中間の五蘊(ごうん)という意味で、「五蘊」は身心を構成する五つの集まり、つまり生存そのものの意である。「中陰」は旧訳であり、玄奘以後の新訳では「中有 ちゅうう」と呼んでいる。

この生存形態を認めるか否か、古来アビダルマ時代より意見は二分され、さらにその期間についても諸説あったと伝えられているが、現在の中国・台湾やその流れをくむ日本のみならず、チベット系の仏教においても四十九日は重視され、次の生存形態が決定するあるいは解脱や浄土への往生が決まる大切な期間であると言われている。

中陰中に香を絶やさない習慣は、欲界の生存の中有は香を食すと言われる為で「食香」とも呼んでいる。

神は心・ 精神のこと。

超は、中間過程をとびこえて完全なさとりに入ること、浄土への速やかなる往生とかの地での成仏を願ったものか?

浄域は清らかな地域であり、西方極楽浄土のこと。

謝は、退ける・縁を切ること。

塵労は、心をわずらわせ、疲弊させる煩悩のこと。塵(ちり)とは六塵(ろくじん)と呼ばれる色(しき)・声(しょう)・香(こう・味(み)・触(そく)・法(ほう)を指し、これら感受の対象と六根(ろっこん)と呼ばれる感覚器官が触れることにより煩悩が起きるとされる。また心が本来は清浄でありそれに付着して汚すものが煩悩であるという意味で客塵煩悩(きゃくじんぼんのう)と表現することもある。

無生は生ずることがない、消滅変化がない無分別の境地、すなわち悟り・涅槃のこと。有為(因縁によるもの)に対する無為(因果を離れた不生不滅のあり様)に同じ。伝統的に無為と涅槃は同義であると考える。浄土を無為涅槃界と捉える時、往生することがこの無生の体得につながる為、往生を「無生の生」と呼んでいる。

合掌

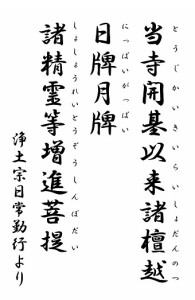

和尚のひとりごと「伝道掲示板228」

(書き下し文)

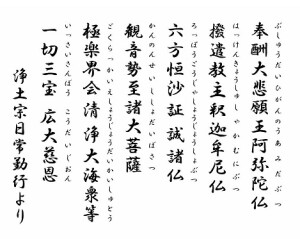

当寺開基以来諸檀越 日牌月牌 諸精霊等の菩提を増進せん

(意味)

当寺が開基されて以来、寺や僧侶を支えてきた諸々の檀越

さらには日々あるいは毎月のように位牌を祀り供養している諸霊たち

その他諸々の先だった精霊等の悟りがますます増大し進展するように

開基は開山と対に用いられる。

開山が寺院を創建した上人を指すのに対して、開基は寺院創建時の世俗の経済的支持者、即ち創建時の中心的檀越をそう呼ぶ。

檀越はdānapati(ダーナパティ)の音写語で「恵む者」の意。檀家・檀徒・檀那などと同義で用いられる際は、寺への寄進や僧の衣食住の援助(布施)をする事で寺院を支える立場の人のこと。

毎日のように位牌を祀って供養することを日牌、毎月供養することを月牌という。

精霊とは衆生の魂、ここでは亡くなった者の霊のこと。

合掌

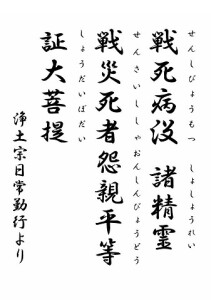

和尚のひとりごと「伝道掲示板226」

(書き下し文)

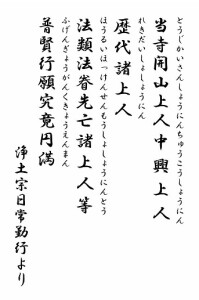

当寺開山上人 中興上人 歴代諸上人

法類法眷先亡諸上人等の普賢行願究竟円満ならん

(現代語訳)

当寺を開山した御上人、また中興した御上人、および歴代の諸上人

法類、法眷、先亡諸上人等が起こした衆生救済の為の普く勝れた菩薩行の誓いがゆるぎなく最上のもので完成されていますように。

普賢行願が究竟円満でありますように

法類は寺院または住職と法縁関係にある教師の呼称で、法脈の継承に関連する法縁関係をそのように呼ぶ。

法眷(法における眷属)は法(教え)を同じくする仲間、あるいは同じ師に学んだ仲間のこと。

先亡諸上人は既に故人となった諸々の上人(浄土宗教師)のこと。

普賢行願は広く大乗仏教の菩薩思想を象徴的に表す語句の一つで、『華厳経』入法界品に頻出する。原語はいくつか比定されるが、その中の一つである”Samanta-bhadra-caryā-praṇidhāna(サマンタ・バードラー・チャリヤー・プラニダーナ)”の意味は「普あまねく賢すぐれた実践の誓い」とのことである。

『無量寿経』第二二願においては、あえて仏となるのも間近となる一生補処(いっしょうふしょ)に赴かない立場を普賢行と呼んでいる。「一生補処」は悟りを目指す菩薩行の中で最高位で、今生の一回の生だけ迷いの生存に縛られている者という意味で、次の生において仏となる事が定まっているあり方。あえてこの立場の手前で留まるのは、衆生を救済せんが為である。この願を浄土宗では「一生補処願(いっしょうふしょがん)」と呼び、能化(出家に同じ、僧侶のこと)に対する別回向で唱えられている。

合掌

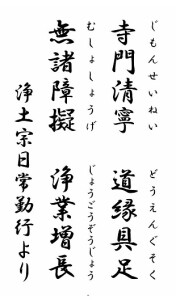

和尚のひとりごと「伝道掲示板225」

(書き下し文)

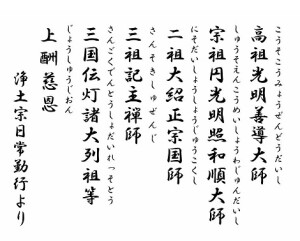

高祖光明善導大師 宗祖円光明照和順大師 二祖大紹正宗国師 三祖記主禅師 三国伝灯諸大列祖等の慈恩に酬い上(たてまつ)らん

(原文和訳)

高祖光明善導大師、宗祖円光明照和順大師、二祖大紹正宗国師、三祖記主禅師、及びインド・中国・日本の仏法が伝えられた三国の偉大なる祖師方の慈恩にむくい奉ります。

高祖光明善導大師は、唐代の長安にあって浄土の教えを広め、法然上人及び我が国の浄土思想に多大なる影響を与えた。浄土五祖の第三。

宗祖円光明照和順大師は浄土宗の開祖法然房源空(ほうねんぼうげんくう)上人のこと。諡(おくりな)として円光(えんこう)・東漸(とうぜん)・慧成(えじょう)・弘覚(こうかく)・慈教(じきょう)・明照(めいしょう)・和順(わじゅん)・法爾(ほうに)の八つの大師号があり、これらを全て読み上げることもある。

以上、善導大師と法然上人を「浄土二祖」と呼ぶ。

また「浄土五祖」」とは、法然上人が『選択集』において浄土宗の師資相承血脈を明らかにする中で挙げられた人師。中国において弥陀の教えを宣揚した曇鸞(どんらん)大師・道綽(どうしゃく)禅師・善導大師・懐感(えかん)禅師・少康(しょうこう)の五祖の総称。またそれに加えて中国・日本の浄土教における祖師として菩提流支(ぼだいるし)三蔵、さらにはインドの龍樹(りゅうじゅ)菩薩や天親(てんじん、世親 せしん)菩薩を挙げることもある。法然上人は道綽・善導流の師資相承の血脈譜の筆頭に流支三蔵を挙げており、龍樹・天親も浄土教の趣意を明かした私たちの教えにとって大切な論師である。

二祖大紹正宗国師は浄土宗の二祖。諱(いみな)は弁長、字(あざな)は弁阿、号は聖光房。鎮西上人、筑紫上人、善導寺上人。大紹正宗国師は滅後600年の文政10年(1827年)に仁孝天皇より贈られた諡号となる。現在の浄土宗につながる鎮西義の祖とされる。

三祖記主禅師は浄土宗三祖良忠(りょうちゅう)上人のこと。然阿弥陀仏略して然阿(ねんな)とも。主に東国に布教を行い、鎌倉光明寺を創建、西山義を始めとする異流に対して、二祖三代の相伝により鎮西義を確立した。その門下は六流をなしたという。

印度(天竺)、中国(震旦 しんたん)そして我が国日本の三国という表現は、インドより大陸のオアシス地帯を経て伝わった北伝の仏教を指している古来よりの表現。実際には日本仏教が朝鮮半島などの仏教の恩恵に与ること大であったことも忘れるべきではない。

合掌

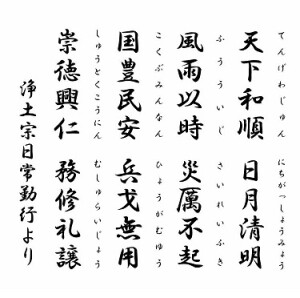

和尚のひとりごと「伝道掲示板223」

(意味)

衆生済度のための大いなる哀れみに基づく誓願を立てた願い主である阿弥陀仏

私たちに浄土への往生を勧め励まして下さっている釈迦牟尼仏

念仏往生の真実を証明する東西南北上下の六方におわすガンジス河の砂粒にも譬えられるほど数多くの諸仏観音・勢至などの諸々の偉大なる菩薩

出自は異なれど極楽世界に入って皆同様に清らかとなっている方々

そして全ての仏法僧という宝の持つ広大な慈悲のご恩にむくいたてまつります

浄土宗の日常勤行で唱えられる別回向には特別な回向という意味があります。回向とは方向を転じて向かう事、つまり善い行いの功徳を他者に振り向ける行いを指します。別回向では御仏や祖師方のご恩に対して、あるいは先立たれた有縁の人々の菩提の増進(悟りへの道のりが迅速に進むこと)を願って回向が行われます。

そして私たちが勤める善い行いとは、外ならぬお念仏の事であります。法然上人も仰るようにお念仏には無上の功徳が備わり、その大いなる功徳を回向しているのです。

『地蔵菩薩本願経』によれば、追善供養による功徳の七分の一は祖師方やご先祖様が、残りの七分の六を我が身に戴けるそうです。

合掌