和尚のひとりごとNo440「法然上人御法語後編第三」

後編 第3 機教相応(ききょうそうおう)

上人、播磨(はりま)の信寂房(しんじゃくぼう)に仰せられけるは、

「ここに宣旨(せんじ)の二つ侍(はべ)るを取り違(たが)えて、鎮西(ちんぜい)の宣旨をば板東(ばんどう)へ下し、板東の宣旨を鎮西へ下(くだ)したらんには、人用いてんや」と宣(のたま)うに、信寂房、しばらく案(あん)じて、

「宣旨にても候(そうら)へ、取りかえたらんをば、いかが用い侍(はべ)るべき」と申しければ、

「御房(ごぼう)は道理を知れる人かな。やがてさぞ。帝王の宣旨とは、釈迦の遺教(ゆきょう)なり。宣旨二つありというは、正(しょう)・像(ぞう)・末(まつ)の三時の教えなり。

聖道門の修行は、正・像の時(とき)の教えなるが故に、上根上智(じょうこんじょうち)の輩(ともがら)にあらざれば証(しょう)し難(がた)し。譬(たと)えば西国の宣旨のごとし。浄土門の修行は、末法濁乱(まっぽうじょくらん)の時の教えなるが故に、下根下智(げこんげち)の輩を器者(うつわもの)とす。これ奥州(おうしゅう)の宣旨のごとし。然(しか)れば三時相応(さんじそうおう)の宣旨、これを取り違(たが)うまじきなり。

大原にして聖道・浄土の論談(ろんだん)ありしに、法門は牛角(ごかく)の論なりしかども、機根比べには源空勝ちたりき。〈聖道門は深(ふか)しといえども、時過ぎぬれば今の機に適(かな)わず。浄土門は浅きに似たれども、当根(とうこん)に適い易し〉と言いし時、〈末法万年(まっぽうまんねん)、余経悉滅(よきょうしつめつ)、弥陀一経(みだいっきょう)、利物偏増(りもつへんぞう)〉の道理に折(お)れて、人みな信伏(しんぷく)しき」とぞ仰せられける。『 勅伝 第六 』

機教相応(ききょうそうおう)

教えを聞き行ずる衆生の器量・素質と、仏の教え自体がかみ合うこと。この二つはかみ合ってこそ、仏果という相応の結果を結ぶ。

播磨(はりま)

現在の兵庫県の西南部。播州 (ばんしゅう) とも。

信寂房(しんじゃくぼう)

朝日山大日寺に住した僧。播磨の信寂房。その一派はのちの播磨義。

明恵が『摧邪輪』により『選択集』の批判をしたのに対し、『慧命義』一巻を著わして対抗した。

宣旨(せんじ)

天皇の意向(朝廷の命)を下達すること。またその文書。

遺教(ゆきょう)

教えをのちの世に残すこと。また残されたその教え。

正(しょう)・像(ぞう)・末(まつ)の三時

正法・像法・末法のこと。

仏教の歴史観による時代区分。釈尊滅後の時代状況を段階的に説明したもの。

正法は釈尊滅後間もない時期で、その教えも修行も、結果として得られる覚りも確かである期間。続く像法は、教えと修行はあっても、もはや覚る者が存在しない期間。最後の末法は教えのみが存続して、修行も覚りも存在しない時代。我が国に浸透したのは正法千年・像法千年説であり、それによれば末法に入るのは永承七年(一〇五二)で、法然上人の時代はまさに末法にあたっていた。

上根上智(じょうこんじょうち)

生来の素質や能力と、智慧がともに勝れた人。

下根下智(げこんげち)

反対に素質・能力と智慧がともに劣っている人。

西国 鎮西に同じ

奥州(おうしゅう) 板東(関東地方、東国)に同じ

大原にして聖道・浄土の論談(ろんだん)ありし

大原談義、大原問答とも。法然上人と天台僧顕真らの間に交わされた浄土の教えに関する質疑応答。

きっかけは法然上人によって顕真に提示された願力による凡夫往生だったと言われ、対外的に自己の思想的立場を表明した点で重視されている。

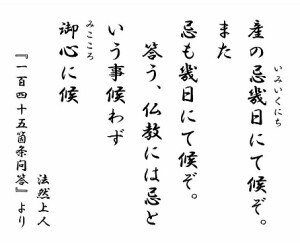

末法万年(まっぽうまんねん)、余経悉滅(よきょうしつめつ)、弥陀一経(みだいっきょう)、利物偏増(りもつへんぞう)

慈恩大師基撰と伝えられる『西方要決釈疑通規(さいほうようけつしゃくぎつうき)』(『西方要決』)の中の文言。『西方要決』は、他宗からの浄土教義に対する疑難を通釈し、西方往生を勧める書であるとされる。唯識を奉じた基は弥勒菩薩の兜率天願生者であることから偽撰であるとの説もある。

法然上人がある時、播磨の信寂房に

「もし、ここに御門による宣旨が二つあり、それを取り違えて、本来九州地方へおくるべき宣旨を東国に送り、東国へ送るべき宣旨を九州へ送ってしまったとしたら、人はその宣旨に従うだろうか?」と仰ったところ、信寂房はしばし思案をめぐらして

「いかに御門の宣旨であるといっても、取り違えて届いたものに、いかに従うことが出来ますでしょうか?」と申し上げた。

(法然上人は)「あなたはいかにも物事の道理を弁えた方であるか。まことにその通りです。ここに申し上げた御門の宣旨とは、釈尊その人が残した教えのことなのです。そして宣旨が二つあるというのは、(経典に説かれる)正(しょう)・像(ぞう)・末(まつ)の三時に相応した教えのことなのです。

聖道門の修行というのは、(三時のうちの)正法・像法の時代に適合した教えであるが故、素質や能力に恵まれ、智慧も勝れた人でない限りは(それによって)最終的な覚りを得ることは難しいのです。これを先ほど述べた九州への宣旨であると考えて下さい。もう一方の浄土門の修行はと言えば、人々の心が煩悩によって曇らされ、乱れた世相の時代(末法)に適合した教えですから、素質や能力に恵まれず、智慧もない私たちこそが、それにふさわしい器となるのです。これを先ほどの東国への宣旨であると考えて下さい。このように三時の状況にそれぞれ適合したふさわしい教えを、決して取り違えてはならないのです。

かつて大原で聖道門の衆と私たち浄土門の者たちとの間で論義が交わされた際には、釈迦の教説については両者に優劣つけがたい結果となりましたが、教えを信受し行ずる人の能力に関しては、私源空が勝っていたと考えています。〈聖道門の教えは深妙でありますが、それに相応しい時が過ぎてしまった今の人々の能力にはそぐわないのであります。一方浄土門の教えというのは一見すると浅いように思えますが、今の人々の能力に適いやすいのであります〉このように私が述べた時には

《末法一万年を過ぎたのちも、他の教えを記した経典はことごとく失われるが、阿弥陀仏の教えそれのみは残り、人々に利益を与えること甚だしいものである》この道理に聖道門の衆もみな自らの意見に固執することを止め承服するに至ったのです」

このように仰ったということです。

釈尊の教えを天皇からの宣旨に喩えて、末法末世に生きる私たちの実情に即した教えが浄土門の御教えに他ならないことを弟子の信寂房に述べた御法語。数ある教説の中で、浄土門こそが自らに差し向けられた

彼岸に渡る舟であることを信受する。

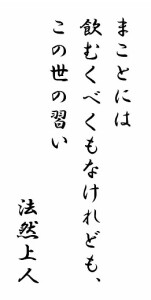

南無阿弥陀佛