和尚のひとりごと「四誓偈と仏の誓い」

私たち浄土宗のお勤めで最もよく唱えられるお経が「四誓偈(しせいげ)」です。詳しくは「仏説無量寿経 四誓偈(ぶっせつむりょうじゅきょうしせいげ)」と呼ぶように、私たちが所依の経典として最も大切にしている浄土三部経の筆頭に数えられる『無量寿経』に説かれる一節です。

『無量寿経』の中では、かつて法蔵(ほうぞう、ダルマーカラ)菩薩と呼ばれていた修行時代の阿弥陀さまが、時に出現した仏である世自在王如来との出会いをきっかけに、自らも仏となって衆生を救済することを志しました。その際に自らが建立したいと願う仏国土が備えるべき勝れた特徴を四十八願として仏の前に誓います。これらの特質がもし備わらないならば、決して仏とは成るまいとして、自らの正覚と衆生を迎えとる国土の建立を誓ったのです。そののち、四十八願の成就を重ねて誓い、その決意を表明したのがこの「四誓偈」です。

「四誓偈」はこのように始まります。

「我れ超世の願を建つ 必ず無上道に至らん 斯の願満足せずんば誓って正覚を成ぜじ」

私法蔵はいままでなかったような勝れた誓願を今立てた。

そして必ずや完全なる悟りの境地に達したい。またもし今立てた誓願通りの国土の建立が叶わないならば、決して完全なる涅槃の境地には至るまい。

浄土宗の元祖法然上人はこのような言葉を残されています。

”阿弥陀仏、本願を発(おこ)して、「我が名号を念ぜん者、我が浄土に生まれずば正覚を取らじ」と誓いて、すでに正覚を成り給う故に、この名号を称(とな)うる者は、必ず往生する也”

つまり仏となっているからには必ず衆生救済の誓いは成就している筈だ。であれば第十八願に誓われているように、十遍の御念仏で極楽へ往生できることは確かなことである。

法然上人はこのように理解されました。

『仏説阿弥陀経』の一節を引用します。

「従是西方 過十万億仏土 有世界 名曰極楽 其土有仏 号阿弥陀 今現在説法」

『ここより西方の十万億土を過ぎたところに世界がある。これを名付けて極楽という。

そこには仏があり、その名を阿弥陀という。そして今現に在まして法を説かれている。』

仏なる誓いは同時に迷える衆生を浄土へ迎え取って下さる誓いでもあります。そして仏は私たちがご縁を頂いたその時に、まさに法を説かれている。誠に心強い言葉だと改めて実感致します。

南無阿弥陀佛

和尚のひとりごと「成道会」

12月8日は仏教の開祖であるお釈迦さまが悟りを開かれたことを記念して行われる成道会の日です。

成道とは釈迦が菩提樹下での禅定を経てブッダ(覚者)となったこと、つまり悟りを開いたことを意味します。

この成道会は釈迦の誕生を祝う灌仏会(かんぶつえ、4月8日)と入滅された日に勤める涅槃会(ねはんえ、2月15日)と並び、釈尊三大法要に数えられています。一方、スリランカを経て東南アジアに伝わった南伝仏教では、年に一度のヴェーサカ祭でこの三つを盛大に祝います。これが行われる時期は、インド暦第二の月とされ、日本では4月か5月に相当します。

ご存じのように「お釈迦さま」の「釈迦」とは種族の名前です。そこで仏教徒たちはお釈迦さまのことを尊敬を込めてこのように呼びならわしてきました。「釈迦族出身の聖者」つまり「釈迦牟尼世尊」略して「釈尊」といいます。そして悟りを開いて仏となる前は、ゴータマ・シッタールダと呼ばれていました。ここでは上記に倣い、悟る前を「シッタールダ」、悟った後を「釈尊」と呼ぶことに致します。

さて成道はつぶさには「降魔成道(ごうまじょうどう)」と呼びます。今まさに悟りを開こうとしていたシッタールダの眼前に現れて成道を妨害せんとする魔を斥けて、見事に悟りを得たという意味です。この「魔」はサンスクリット語で「マーラ(魔羅)」と呼ばれ「殺す者」を意味します。このマーラはまず手始めに自身の娘たちによってシッタールダをかどわかそうと試みますがその心は動きませんでした。そしてついにマーラ自身が現れ、恐ろしい怪物や数知れぬ程の武器を放ちましたが、何とその武器は静かに坐すシッタールダの眼前で美しい花に変わったと伝えられています。「魔」は人間誰しもが心に持っている煩悩や恐怖や迷いを象徴するものです。

それではこの成道の舞台を少しのぞいてみましょう。

四苦八苦に代表される人生問題を解決するために故郷の城をあとにし、二人のバラモンの師に瞑想を学び、苦行や断食に身を費やしたシッタールダでしたが、あるとき河の船乗りのことばを耳にします。琵琶の弦はきつく張ってもいけない、ゆるく張ってはいい音色が出ない…

苦行主義と快楽主義の両極端を離れた中道においてこそ、悟りへの道を歩むことができる。シッタールダは6年にわたった苦行を捨て、ナイランジャナー川(尼連禅河、にれんぜんが)のほとりで供養された乳がゆを食して河で沐浴し、近隣のピッパラ樹(インド菩提樹)の下に坐り深い禅定に入りました。そしてついに悟りを開いたとき空に輝く明けの明星を見たと言われています。その後、菩提樹下に坐したまま解脱の楽を味わうこと49日間に及び、のちに十二支縁起としてまとめられる「縁起」を悟りました。苦しみや迷いに彩られた私たちのあり様は、実相を明らかに見ようとしない無知(無明)に原因がある。この世界の森羅万象は、原因と条件(因縁)によって成り立っている。このように悟ったときから、シッタールダは覚者(ブッダ)と呼ばれるようになりました。

成道の舞台となったブッダガヤは現在、世界中の仏教徒にとって最大の聖地となり2500年経った今でも巡礼者が絶えることはありません。

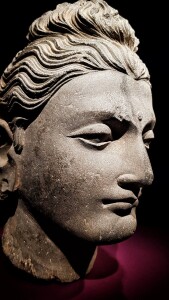

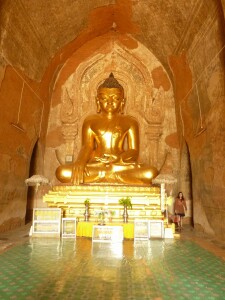

さて写真は悟りを開かれたそのときを表す降魔印(触地印)を結ぶ釈尊の御姿です。成道の瞬間、大地は大いに震動したが、釈迦の座した宝座だけは微動だにしなかったと伝えられています。そして大地を示したその手は、自らが悟りを開いてブッダとなったことを外ならぬ大地が証明していることを表しているのです。