和尚のひとりごとNo338「自恣と安居」

前回盂蘭盆の由来を紹介した際に出てきました「自恣(じし)」

さて「安居(あんご)」とは、夏(雨期)の一定期間、

釈尊(ブッダ)以来、

その遊行生活の例外が雨期の三ヵ月行われる安居となります。

釈尊の時代、仏教僧団に喜捨された有名な祇樹給孤独園(

竹林精舎(ちくりんしょうじゃ)は、

和尚のひとりごとNo333「法然上人御法語第二十九」

前篇 第29 退治慢心(たいじまんしん)

~自惚れの心こそが往生を妨げる~

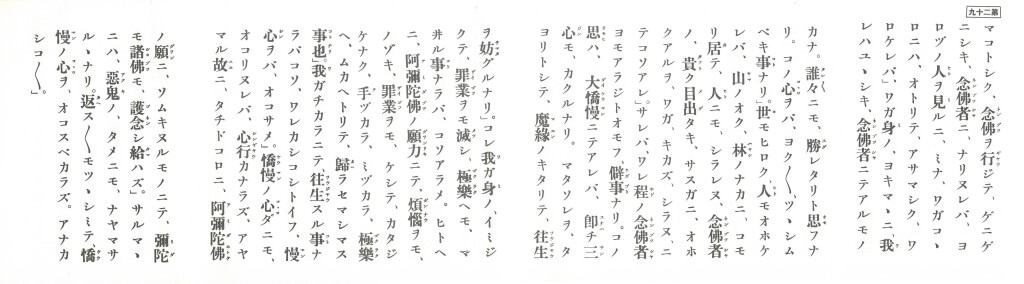

【原文】

まことしく念仏を行(ぎょう)じて、げにげにしき念仏者(ねんぶつしゃ)になりぬれば、よろずの人(ひと)を見(み)るに、みな我が心には劣りて、浅(あさ)ましくわろければ、我が身(み)のよきままに、「我(われ)はゆゆしき念仏者にてあるものかな。誰々(たれたれ)にも勝(すぐ)れたり」と思(おも)うなり。この心をば、よくよく慎(つつし)むべき事(こと)なり。

世(よ)も広く、人も多(おお)ければ、山(やま)の奥、林(はやし)の中(なか)に籠(こも)り居(い)て、人にも知られぬ念仏者の、貴(とうと)くめでたき、さすがに多くあるを、我が聞かず、知らぬにてこそあれ。

されば、「我(われ)ほどの念仏者、よもあらじ」と思う、僻事(ひがごと)なり。この思いは大憍慢(だいきょうまん)にてあれば、即(すなわ)ち三心(さんじん)も欠(か)くるなり。またそれを便(たよ)りとして、魔縁(まえん)の来(き)たりて往生(おうじょう)を妨(さまた)ぐるなり。

これ、我が身のいみじくて、罪業(ざいごう)をも滅(めっ)し、極楽(ごくらく)へも参(まい)ることならばこそあらめ、偏(ひとえ)に阿弥陀佛(あみだぶつ)の願力(がんりき)にて、煩悩(ぼんのう)をも除き、罪業をも消して、かたじけなく手(て)ずから自ら極楽へ迎(むか)え取(と)りて、帰(かえ)らせまします事なり。

我が力にて往生する事ならばこそ、「我(われ)かしこし」という慢心(まんしん)をば起(お)こさめ、憍慢(きょうまん)の心(こころ)だにも起(お)こりぬれば、心行(しんぎょう)必ず誤(あやま)る故(ゆえ)に、たちどころに阿弥陀佛(あみだほとけ)の願(がん)に背(そむ)きぬるものにて、弥陀(みだ)も諸仏(しょぶつ)も護念(ごねん)し給(たま)わず。さるままには、悪鬼(あっき)のためにも悩(なや)まさるるなり。

返(かえ)す返(がえ)すも慎(つつし)みて、憍慢の心を起(お)こすべからず。あなかしこ、あなかしこ。

勅伝第21巻

【ことばの説明】

退治慢心(たいじまんしん)/慢心(まんしん)

退治とは悪魔を降伏(ごうぶく)させること。悪魔とは覚りの妨げとなる煩悩を譬えてそう呼び、釈尊が菩提樹下で覚りを開いたことを降魔成道(ごうまじょうどう)と言う。

慢心の慢(まん)はサンスクリット語のMāna(マーナ)に由来し、これよりさらに根底的な貪りや執着である渇愛(タンハー)から生まれるという。その意味は他人と比較して思い上がり、他を侮る心を指す。

僻事(ひがごと)

事実に合わない、道理に違うこと。

大憍慢(だいきょうまん)

憍慢(きょうまん)は、驕(おご)り高ぶる心。慢(まん)が他人との比較において自分を優れたものと見做す心であるのに対し、憍(きょう)は、他者との比較を経ずに、純粋に自尊心から生まれる驕りの心。

三心(さんじん)

浄土願生者が備えるべき三つの心。

便(たよ)り

頼りに同じ。意味は「よりどころ、縁故・ゆかり、具合・配置、機会・ついで」など。

魔縁(まえん)

正しき道(聖道)を歩む上で妨げとなる魔のことで、三障四魔(さんしょうしま)を指す。

三障(āvarana-traya、アーヴァラナ・トラヤ)とは覚りへの歩みを妨げる三つの障害、つまり煩悩とそれに基づく実際の行い、そしてその報いとしての悪しき生まれ変わりの境涯のこと。

四魔(catovāro-mārāh、チャトーヴァーロー・マーラーハ)とは、大切な生命を奪う四つの因縁。一つは苦しみを生む心身、二つは煩悩、三つは修行者の命を断つ死、四つは天子魔(mārā-pāpīyas、マーラー・パーピーヤス)と呼ばれる神のことで、日本では慢心を持った山伏が天狗となった姿を表現することもある。

悪鬼(あっき)

広く人に害をなす存在。善神に対するもの。

悪魔や羅刹(らせつ)ともいう。

羅刹(rākṣasa、ラークシャサ)は西南の護法善神ともされ、仏法を守護する善神となったが、もともとは大力と俊足を持ち、人(もしくはその肝)を食らうという恐ろしい魔物。夜叉(やしゃ、yakṣa、ヤクシャ)とともにアーリア人のインド侵入以前から信仰されていた精霊がのちにヒンドゥー教に取り入れられたものと言われている。

あなかしこ、あなかしこ

畏れ多い、もったいないこと。

【現代語訳】

誠実に念仏を称え、いかにもまことしやかな念仏者となると、多くの他の人々を見るたびに、皆自分の心よりは劣り、あきれるほど様になっていないのを見て、自分が良いのだという思いに任せて次のように考えるようになります。「ああ私は何と立派な念仏者なのだろう。他の誰よりも格段に優れている」。そのような心こそが起らぬように、十分に謹むべきなのです。

この世間は誠に広く、またそこに住む人も数多いのですから、(世の煩いを避けて)人知れず山奥や森林の中に籠り隠遁している素晴らしい念仏者も、やはり数多くいるということを、自分が聞いた事もなく、知らないというだけの事なのです。

そのような訳ですから、「私に匹敵するほどの念仏者は、よもやいやしないだろう」と考えるのは、事実に違う事であります。この思いこそが驕り高ぶりの際たるものであり、それが故に(往生に必須の)三つの心が欠けてしまう事になるのです。またそれであれば好都合であると、正しき道を歩む上で妨げとなる悪しき縁がやって来て、結果往生を妨げられてしまう事になります。

このような驕り高ぶりの心も、(仮に)自分の能力が並大抵ではなく、その力で罪・科を消滅させ、極楽へさえ往生を遂げられるという事ならば構いませんが、(実際には)ただ阿弥陀仏がその本願の力によって、(私たち念仏者の)煩悩を除き、積み重なった罪の行いを消滅させ、有り難いことに仏自らが極楽へ迎え招いて下さるのです。

(もし)自分自身の努力・能力で往生を遂げるというのならば、「私は勝れている」との自惚れの心を起こしても致し方ありませんが、驕り高ぶりの心が一たび心に生じれば、心と行いのいずれもが本来の道から外れ、それが故にあれよあれよという間に阿弥陀佛の誓いに背いてしまう結果になり、阿弥陀佛も他の諸々の仏たちも守って下さいません。そのままではさまざまな悪鬼にも悩まされるようになります。

くれぐれも謹みを忘れず、驕り高ぶった心を起こしてはなりません。あなかしこ、あなかしこ。

阿弥陀仏の誓いは往生を心より望む衆生の救済です。そしてその手段は仏の名を呼ぶこと、”南無阿弥陀仏”のたった六字の名号を称えることであります。しかし法然上人はここで一つの条件を加えています。自分が優れているのであるとの驕慢心を決して持たぬこと、もしこのような自惚れの心を持てば、仏の本願に漏れ出てしまうというのです。本願の力を信じてそこに乗ずるには、自分の力では往生出来ない事を自覚した上で、自分の力ではなく仏の他力を頼りとすること、そのことが大切であるという事です。

ここには口業としての念仏と、意業としての三心、その二つが両輪の如く相応して、初めて念仏者は浄土へ迎えとられてゆく、このような元祖上人の考えが表現されていると思います。

合掌

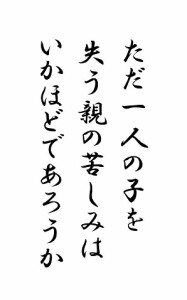

和尚のひとりごと「伝道掲示板121」

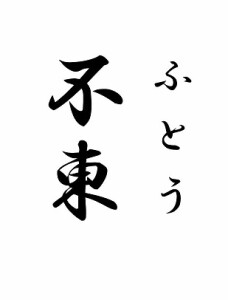

不東

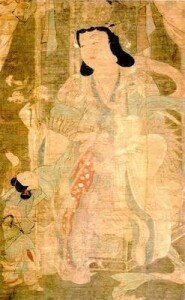

玄奘三蔵のことば

西遊記のモデルとも言われた玄奘三蔵が天竺へ旅立ったのは7世紀のこと

『大唐大慈恩寺三藏法師傳』にはこのようにある。

「貧道爲求大法 發趣西方 若不至婆羅門國 終不東歸 縱死中途 非所悔也」

“拙僧は大いなる仏法を求めんが為に西方天竺を志そうとしているのである。

もしバラモン国に至らないならば、ついに東に帰ってくるつもりはない。

たとえ途上で命終わることがあろうとも悔いはない”

国禁を犯して出国し、インド各地を巡り、

足掛け17年に及んだ旅から帰朝した玄奘を迎えたのは国を挙げての喝采であった。

原典に即しての理解、仏典の本当の意味を知りたいという求道心が成し遂げた快挙であった。

当時高昌国があった吐魯番(トルファン)

現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区に立つ玄奘の像