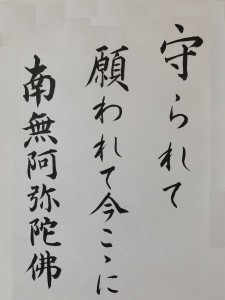

和尚のひとりごと「お釈迦さまの気持ちと八万四千の法門」

仏教を開かれたお釈迦さまは、弟子のひとりひとりが独立して、それぞれの個性にあったやり方で道を歩み、最終的に自らの救い(お悟り)にたどり着くことを望みました。決して一方的にただひとつの修行方法を押しつけることはありませんでした。

仏教聖典が何故それほど膨大なのか?

数が多いということは、それだけ多くの人々が仏教とご縁を取り結ぶチャンスを頂けることを意味します。数多くの衆生が、生きていく上での大切な指針をそこから得、救済されていくということであります。

歴史上、仏教が辿ってきた道を振り返っても、釈尊の金口(こんく)の説法があり、インドで栄えた出家者の仏教(部派仏教)があり、衆生の救済を第一とする大乗仏教があり、多種多様な姿をもって実を結んだ民衆の信仰がありました。現在の日本でも、そして世界の仏教国を見ても、実にさまざまな形の仏教が存在します。そしてそれぞれが信ずる教えに基づいた正しい実践があり、法燈が守られ続けています。

一見すると相反するようにも感じられる教えも、元を辿れば源には御仏の教えがあるのみ、八万四千の法門の意味は、覚りという頂上は一つでも、そこに至る道は様々であってよいということです。様々な境遇や考え方を持った人々が、それぞれに頂いたご縁に従い、たとえ一足づつでも仏道を歩んでいけば自ずと覚りの境地に近づいて行けるということです。

浄土宗を開かれた法然上人について、大正大学教授 林田 康順 師は「法然上人は「仏説はどれも百点満点」という一代仏教観を終生堅持され」たと述べられています。

教えに優劣はない、否、凡夫である私たちには仏の教えの優劣を決めることなど望むべくもない。しかしながら私たちを励まし、西方浄土へと送り出してくれる釈尊の言葉が確かにあり、その先には慈悲深き阿弥陀如来がおわします。

そして私たちにはお念仏があります。

法然上人は見出された浄土の御教えは、一部の限られた者にしか実践できない厳しい教えではなく、全ての衆生(心ある者)に開かれた教えです。志を持ち、そしてそれが果たされるべく仏の名を呼べば、必ず報われるというものです。

口称念仏は、誰でも、いつでも、どこでも行える仏道修行であります。

これからもお念仏による安心を感じて頂ける日々をお送り頂ければ幸いです。

和尚のひとりごと「祐天上人」

祐天(ゆうてん)上人は江戸時代中期に活躍した高僧、寛永14年(1637年)より 享保3年(1718年)に在世し、最終的には浄土宗大本山増上寺の36世法主まで昇り詰めました。生まれは陸奥国磐城郡(むつのくにいわきぐん、現在の福島県いわき市)、12歳で増上寺の檀通上人に弟子入りし仏道を志しますが、経文を覚えることすら覚束ず、ついに師より破門されてしまったと伝えられます。それを恥じ成田山新勝寺に参篭、断食修行を行う中で不動明王より智慧を授かり、以後力量を発揮していきました。

「飯沼弘経寺(いいぬまぐぎょうじ)に轉(てん)じ、紫衣(しえ)の被着を許さる」

関東十八檀林にも数えられた飯沼弘経寺の住職として、高位の僧侶のみがまとえた紫衣の被着を許可された祐天上人ですが、最初にかの地に掛錫(かしゃく)された際は「破袈裟 古綿入(やぶれげさ ふるわたいれ)を着し股引草鞋(ももひきわらじ)にて役寮へ参られ」と表現されるように、破れ衣に破れ袈裟の様相でした、ところが一旦説法を行うと皆が聞き惚れ、随喜の涙流す者多数であったそうです。

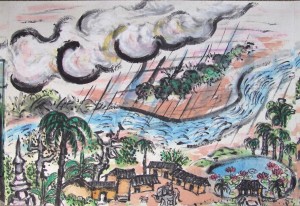

また祐天上人の名を高らしめたのは、呪術に長けていたことが大きかったようです。強力な怨霊に苦しめられる人々を救済した数多くの奇譚(きたん)が残されますが、中でも羽生村(はにゅうむら)の累ヶ淵(かさねがふち)の説話が有名です。累代(るいだい)に亘り同様の悪業を繰り返す者たちと、深い怨みを残して亡くなった娘の怨霊による祟り、それを念仏の功徳で見事に鎮め、哀れな怨霊を解脱し安心(あんじん)の境地に導いたと伝説されています。

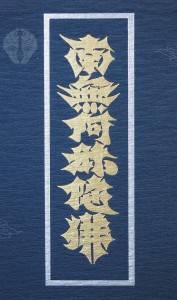

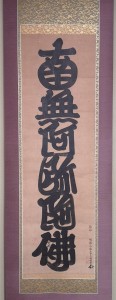

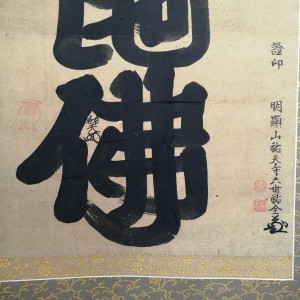

他にも鎌倉大仏や奈良東大寺の復興に力を注いだことでも知られ、幕府や大奥の深い帰依を受けました。「真の僧侶は祐天ただ1人」逝去の知らせを受けた八代将軍・徳川吉宗の言葉だそうです。このように数々の名声を博した祐天上人ですが、その生涯に亘って続けたのが阿弥陀如来の六字名号を書写することでした。祐天自筆の六字名号は「南」を円(まどか)にかたどり「弥陀」のはねの部分が長く伸びている、すぐにそれと分かる独特の、そして力強い書体です。在世時には、高位の人にみならず、多くの人々の求めに応じて名号を授与したと伝えられ、その功徳は特に死霊・怨霊や祟り、厄難除けに大きな力を発揮すると信じられてきました。

玉圓寺に伝わる六字名号には祐天寺六 世祐全の證印により祐天上人自筆である旨が記されています。祐天寺は現在も地名にその名を残す東京目黒区にある名刹、祐天上人の没後、直弟子の祐海上人が師の遺言に従って善久院というお寺を買い取り、そこを念仏道場として再建すべく初代住職となったお寺です。のちには時の将軍吉宗から「明顕山祐天寺」の寺名を許され現在に至ります。

世祐全の證印により祐天上人自筆である旨が記されています。祐天寺は現在も地名にその名を残す東京目黒区にある名刹、祐天上人の没後、直弟子の祐海上人が師の遺言に従って善久院というお寺を買い取り、そこを念仏道場として再建すべく初代住職となったお寺です。のちには時の将軍吉宗から「明顕山祐天寺」の寺名を許され現在に至ります。

念仏の功徳を多くの人々に浸透させた祐天上人、そのパワーが込められた南無阿弥陀佛の六字名号を、これからも末永く当山の寺宝として守り伝えてまいります。

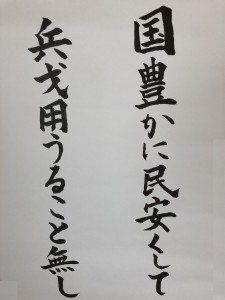

和尚のひとりごとNo214「法然上人御法語第十九」

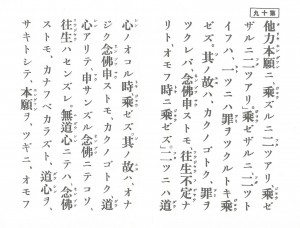

前篇 第19 乗仏本願(じょうぶつほんがん)

~信が往生へと導く~

他力本願(たりきほんがん)に乗(じょう)ずるに二つあり。乗(じょう)ぜざるに二つあり。乗ぜざるに二つというは、一つには、罪を造るとき乗ぜず。その故は、「かくのごとく罪を造れば、念仏申すとも往生不定(おうじょうふじょう)なり」と思うときに乗ぜず。

二つには、道心(どうしん)の発(おこ)るとき乗ぜず。その故は、「同じく念仏申すとも、かくのごとく道心ありて申(もう)さんずる念仏にてこそ往生はせんずれ。無道心(むどうしん)にては、念仏すとも叶(かな)うべからず」と、道心(どうしん)を先(さき)として、本願を次に思うとき乗(じょう)ぜざるなり。

次に、本願に乗ずるに二つの様(よう)というは、一つには罪造るとき乗(じょう)ずるなり。その故は、「かくのごとく罪を造れば、決定(けつじょう)して地獄に堕(お)つべし。しかるに本願の名号を称(とな)うれば、決定(けつじょう)往生せん事のうれしさよ」と悦(よろこ)ぶときに乗ずるなり。

二つには、道心発(おこ)るとき乗ずるなり。その故は、「この道心にて往生すべからず。これほどの道心は、無始(むし)よりこのかた発(おこ)れども、いまだ生死(しょうじ)を離れず。故(かるがゆえ)に、道心の有無(うむ)を論ぜず、造罪(ぞうざい)の軽重(きょうじゅう)を言わず、ただ本願の称名(しょうみょう)を念々(ねんねん)相続(そうぞく)せん力(ちから)によりてぞ、往生は遂(と)ぐべき」と思うときに、他力本願(たりきほんがん)に乗ずるなり。

(勅伝第21巻)

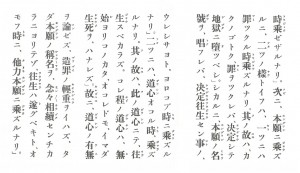

【ことばの説明】

乗仏本願(じょうぶつほんがん)

阿弥陀仏の本願の力に身を任せて往生を遂げること。

善導大師の『発願文』には次のようにある。

「聖衆現前 乗仏本願 阿弥陀仏国 上品往生(聖衆現前(しょうじゅげんぜん)したまい、仏(ほとけ)の本願に乗じて、阿弥陀仏国(あみだぶっこく)に上品往生(じょうぼんおうじょう)せしめたまえ」

「命終わるまさにその時、極楽浄土の聖なる者たち(仏・菩薩)が眼前に現われ、阿弥陀仏の本願の力に乗って、極楽世界の最高の位に往生を果たさんことを」

善導大師の切なる願いが込められている。

他力本願(たりきほんがん)

阿弥陀仏の本願に基づく救済の力、本願力のこと。

「他力」は自らではなく他なる仏の力のこと、「本願」はその救済の力を指しており、意味は同じ。

道心(どうしん)

菩提心(bodhi-citta、ボーディチッタ)の意訳で、菩提(覚りの智慧)の獲得を目指す心の意味。詳しくは阿耨多羅三藐三菩提心(あのくたらさんみゃくさんぼだいしん)、意味をとって「無上正等覚心(むじょうしょうとうがくしん)」などと訳される。この場合は仏と同等の最高の覚りを目指す心を表現している。

広く衆生の救済を理想とする大乗仏教に至って強調されるようになった言葉で、求道者である菩薩が必ず持たなければならない心(決意)であり、大乗菩薩道の出発点となる。

しかしながら『選択集』でも説示されるように、法然上人にとっては菩提心は往生に対して必ずしも必要なものではなかった。また諸宗によって菩提心の義は不同であること、つまりその拠って立つ立場により、菩提心の意味合いも同一ではないことを述べて、ただ善導大師が理解する菩提心の解釈によるべきであるとされる。

これに対して華厳宗の明恵は、法然上人の理解には「菩提心を撥去する(軽んじる)過失」があると批判の目を向けた。

罪を造れば…地獄に堕(お)つべし

罪をつくる行いが地獄への生まれ変わりの原因となる。インド以来変わらぬ根本原則として自業自得という考え方がある。自ら為した行い(業)の報いは、それを為した者がいつか必ず引き受けなければならない。悪業が因となって苦なる果を生むときも、善業が因となって楽なる果を結ぶ際も全く同様に。仏教において自らの行為を律する道徳律を支える厳格な法則である。しかしながらそれにも関わらず、悪業を為した者さえも阿弥陀仏の本願によって救済されゆく姿が描かれることになる。

「地獄」はnaraka(奈落、ならく)またはniraya(ニラヤ)がその原語であり、地下深き闇の世界という意味を持つという。単純に死後の世界として表象される際は、経験を超えた死後の世界というものが、釈尊が本来「無記」として語らなかった形而上学的領域に属する以上、教えを説く際の方便として利用されたか、歴史の経過に応じて徐々に民間信仰が取り入れられていったものと想像される。輪廻思想を釈尊がどの程度許容していたか、あるいは全く認めていなかったかについては結論が出ていない。いずれにせよ我々に馴染み深い地獄や六道輪廻の在り様は、平安時代の源信僧都の『往生要集』、そしてそれが基づくアビダルマ文献に描かれる他界観に基づいていると言われている。

本願の名号

阿弥陀仏の六時名号であるが、本願の中で浄土往生の為の行として選び取られた称名念仏のことを指す。

無始(むし)

始まりがない様、あるいは始まりが辿れないほど遥か昔から、という意味。

無始無終(むしむしゅう)と言うときは、始めもなく、終わりもない無限性を表す。この場合は生まれ変わりの輪廻には、始まりというものがないと考えることからこのように表現する。

生死(しょうじ)

生まれ死に、再び生まれることを繰り返す様。その舞台は、六道(あるいは五道)に数えられる迷いの境涯であり、業報の法則が支配する世界である。その世界を抜け出るには、覚りを得て仏陀となるしかないが、阿弥陀仏はもう一つの解脱の道を示されている。それが西方仏国土への往生(生まれ変わり)の道である。

【現代語訳】

阿弥陀仏の本願の力に乗じることが出来る場合に二つのパターンがあり、乗じない場合にも二つのパターンがあります。

まず乗じない場合の二つですが、その第一は、罪を犯すときには乗じることが出来ません。何故ならば、(罪を犯した際に)「このように罪を犯してしまえば、たとえ念仏を称えても往生は確かなものとはならない」と考えてしまうと(決して)乗じることがないからです。

その第二に覚りを求める求道心(菩提心)起こるときには乗じることが出来ません。何故ならば、「同じ念仏を称えるという行為であるが、今行っているように菩提心を持った上で申す念仏によってはじめて往生は叶うのである。(仮にこの大切な)菩提心がない場合には、念仏は叶わない」と(考えて)、菩提心を先に優先させて、仏の本願に重きを置かなければ乗じることが出来ないからです。

次に本願の力に乗じる場合の二つですが、まず第一に、罪を犯すときには乗じることが出来ます。何故ならば、「このように罪を犯してしまえば、間違いなく地獄(と呼ばれる悪しき境涯)に生まれ変わるだろう。しかしながら(罪を犯していながらでも、仏の)本願に誓われた名号を称えれば、必ず往生できるとは何と悦ばしいことか」と喜び勇む心を抱くときには乗じることが出来るからです。

その第二に、覚りを求める求道心(菩提心)起こるときには乗じることが出来ます。何故ならば、「(今起こしている)この菩提心によって往生することは叶わない。この程度の菩提心であれば久遠の昔より(輪廻を繰り返す中で)今のこの時点に至るまでに起こしてきたものであるが、(現に)未だに迷いの世界で生まれ変わりを繰り返す生存のあり方から解脱出来ていないではないか。だからこそ、菩提心を持つことが出来るか、出来ないかを問わず、犯した罪の軽さや重さを図らず、ただひたすらに本願に誓われた称名念仏を絶え間なく持続する力によってこそ、往生を遂げることが出来るのだ」と(心の底から)思うときに、(私ではない仏の)他力本願の力に乗じ、身を任せることが出来るからであります。

往生を遂げるには仏の本願に「乗じる」ことが必要です。そして本願に乗じるには、本願の力に対する信頼(信)をゆるぎないものとしたうえで、本願に約束された行である念仏を実践していくことが求められます。反対に本願を軽んじていれば、たとえ念仏を実践しても往生は叶わないと言われます。

阿弥陀仏が罪人であっても救済の対象となされることは『一紙小消息』の次の一節でも明白です。「罪人なりとても疑うべからず。罪根深きをも嫌らはじと宣えり(たとえ罪を犯す程の悪人であっても疑ってはならない。(彼の仏は)罪深い者であっても分け隔てはしない、と仰っているのだから)」。

さらに「本願に乗ずることは、信心の深きによるべし(本願に乗じるには、深く信ずる心を持てるかどうかにかかっている)」とも記されています。

「往生は、不定と思えば、やがて不定なり。一定と思えば、一定する事にて候ふなり(往生が確かなものではないと思えば、確かなものとはならない。ただしそれが確かなものであると思うことができれば、往生は定まるのである)」(『御消息』)

臨終時の来迎は平生に実践する念仏の功徳によって果たされます。念仏という行為が往生という実を結ぶ、それは他なる仏の本願の力によってに他なりません。往生には信の確立が肝要であると説くこの御法語は、浄土宗における「信」の重要性を端的に示すとともに、臨終を迎えるまでの平生における安心の在り様を示しているのではないでしょうか?

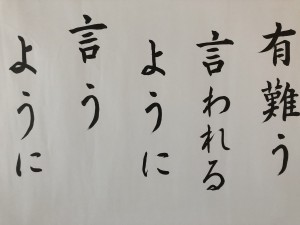

合掌