御法語

和尚のひとりごとNo379「法然上人御法語後編第一」

後編 第1 難易二道

【原文】

浄土門(じょうどもん)というは、この娑婆世界(しゃばせかい)を厭(いと)い捨(す)てて、急(いそ)ぎて極楽(ごくらく)に生(う)まるるなり。

彼の国に生まるる事は、阿弥陀仏の誓いにて、人の善悪(ぜんなく)を簡(えら)ばず、ただ仏の誓いを頼み頼まざるによるなり。この故に道綽(どうしゃく)は、「浄土の一門(いちもん)のみ有(あ)りて通入(つうにゅう)すべき路(みち)なり」と宣(のたま)えり。されば、このごろ生死(しょうじ)を離(はな)れんと欲(おも)わん人は、証(しょう)し難き聖道(しょうどう)を捨てて、往(ゆ)き易(やす)き浄土を欣(ねが)うべきなり。

この聖道・浄土をば、難行道(なんぎょうどう)・易行道(いぎょうどう)と名づけたり。譬えを取りてこれを云うに、難行道は、険(けわ)しき道を、徒(かち)にて行(ゆ)くがごとし。易行道は、海路(かいろ)を船に乗りて行くがごとしと云(い)えり。

足萎(な)え、目(め)しいたらん人は、かかる道には向かうべからず。ただ船に乗りてのみ、向かいの岸には着くなり。

然(しか)るに、ころごろの我らは、智恵(ちえ)の眼(まな)しい、行法(ぎょうぼう)の足萎えたる輩(ともがら)なり。聖道難行(しょうどうなんぎょう)の険(けわ)しき道には、惣(そう)じて望みを絶つべし。ただ弥陀(みだ)の本願(ほんがん)の船に乗りて生死(しょうじ)の海を渡り、極楽(ごくらく)の岸に着くべきなり。

【言葉の説明】

難易二道

「難行道(なんぎょうどう)」と「易行道(いぎょうどう)」のこと。前者は実践するに困難な行法、対して後者は実践が容易い行法というのが本来の意味。

龍樹に帰せられる『十住毘婆沙論』「易行品」では、仏法に無量の門(法門)がある中、この現世において実践する方法に難易の二種があり、陸路に譬えられる難行道とは菩薩が自力で覚りを得んと精進する道、水路に譬えられる易行道とは信方便の易行、すなわち諸仏菩薩の名を名を聞き、称し、それらを憶念し、礼拝する道であるとされている。

これを承けた曇鸞は『往生論註』において浄土教の立場より仏道修行を大別した。すなわち行者の心が煩悩におおわれ、かつ仏不在の時代においては、阿毘跋致(あゆいおっち、成仏)を獲得するのは困難極まりない。一方で仏の信により阿弥陀仏の本願力(他力)を増上縁(ぞうじょうえん)として仏国土に往生できれば、その地で阿毘跋致を獲得することが可能となる。前者を自力の難行道であるとし、後者を他力の易行道であるとした。ここでは行法自体の難易ではなく、最終的に阿毘跋致(覚り)を得るにあたった難易が問われている。

増上縁とは念仏者が得られる三種の利益の一つで、滅罪の働きがある念仏の相続により、行者の罪が次第に滅し、最終的には臨終来迎を迎えられる事を指している。

浄土門(じょうどもん)

「聖道門(しょうどうもん)・浄土門」は釈尊一代の教説(全仏教の教え)を二種に大別する浄土宗の教相判釈。前者はこの現世の土(娑婆世界)にて覚りの果を得る事、後者は浄土に往生を遂げたのちに覚りを開かんとする事。

この教判は聖道浄土二門判、聖浄二門判と呼び、道綽が創設したものである。道綽は、一切衆生にはみな仏性があり、また今までの生死輪廻の繰り返しの中で数多くの覚者(仏)との出会いがあった筈である。それにも関わらず解脱できていないのは、二種の優れた教えである「聖道門・浄土門」に拠っていないからであるとして、前者の聖道門では仏果を得る事が難しい理由、すなわち後者の浄土門に拠るべき理由として、釈尊の時代より遠く隔たっている事、教えが深遠である事を挙げている。

さらに法然上人は「この宗の中に二門を立てることは、独り道綽のみには非ず。曇鸞・天台・迦才・慈恩等の諸師、皆この意有り…此の中の難行道とはすなわちこれ聖道門なり。易行道とは、すなわちこれ浄土門なり。難行・易行と、聖道・浄土とその言は異なりといえども、その意これ同じ。天台・迦才これに同じ。まさに知るべし」(『選択集』)として、この二門判がひとり道綽禅師によるものではなく、名立たる諸師も表現こそ異なっても同じ意を記しているとしている。また上記の如く、曇鸞『往生論註』の難行道・易行道に基づき、聖道門は難行道、浄土門は易行道にそれぞれ他ならないとしている。

娑婆世界(しゃばせかい)

梵語 sahā(サハー)より。仏教の世界観で釈尊が衆生を教化する世界のこと。大乗仏教においては仏はひとり釈尊のみならず、三千大千世界に様々な仏がいると考え、それぞれの仏が教化する世界が決まっているとする。そして娑婆世界はかつて釈尊が在世した我々の住むこの世界を指している。

「サハー」とは「耐え忍ぶ」の意で、娑婆世界を「忍土(にんど)」とも呼ぶ。

道綽(どうしゃく)

道綽禅師は北斉・河清元年(562年)から唐の貞観一九年(645年)にかけて在世。善導の師であり、隋・唐代にかけての浄土教者で浄土五祖の一人に数えられる。577年に北斉が北周によって滅ぼされ、北周武帝による廃仏に出会い、末法を実感する遠因となった。最初は『涅槃経』を研究したが、のちに浄土教に帰入、玄中寺に住し浄土教を宣揚、『観経』の講義は200遍に及んだという。

【現代語訳】

浄土門とは、我々の住むこの娑婆世界を厭い後にして、急いで極楽世界に生まれるということです。

その極楽国に生まれることは、阿弥陀仏の誓いによるもので、人の善悪には一切関わりがなく、我々がただ仏のその誓いを頼みにするかどうかにかかっているのです。だからこそ道綽禅師は「ただ浄土門の一門のみが通入すべき唯一の道である」と仰ったのです。そうであるからこそ、今の時代に、生死輪廻の苦しみの境涯から離れたいと願う者は、目覚めを得る事が難しい聖道門を捨て、往生し易い浄土門を志すべきなのです。

この聖道門・浄土門は、またそれぞれ難行道・易行道とも呼ばれます。譬えによってこれを説明するならば、難行道は険しい陸路を徒歩で進んでいくようなものであり、片や易行道は海路を船に乗って進み行くようなものであると言われます。

足も動かず、目も不自由な者は、この険しき道を選ぶべきではないでしょう。ただ船に乗る事で(行い易い道を行くときのみ)目指す向こう岸にたどり着けるのです。

ところで、今の時代の我々は、智慧を見通す眼も失い、修行を進める為の足も動かない者どもです。聖道門という実行し難く険しき道に対しては、もはやすべての期待を絶つべきです。ただ唯一阿弥陀仏の本願の船に乗って生死輪廻の迷いの海原を渡り、向こう岸にある極楽世界にたどり着くべきなのです。

浄土教の先師道綽禅師を引用しながら法然上人は仰っています。当今の我々は、行い難い聖道門を捨てて、行い易い浄土門に帰入すべきであると、この捨聖帰浄から浄土の御教えは始まるのです。

和尚のひとりごとNo364「御法語第三十一」

勧進行者(かんじんぎょうじゃ)

~他を謗ることなく 念仏者を助け 自身は念仏に専念せよ~

【原文】

念仏の行を信ぜざらん人に会いて、御物語り候わざれ。いかに況や宗論候うべからず。強ちに異解異学の人を見て、これを侮(あなず)り、謗(そし)ること候うべからず。いよいよ重き罪人になさん事。不便(ふびん)に候うべし。

極楽を願い、念仏を申さん人をば、塵刹(じんせつ)の外(ほか)なりとも、父母(ぶも)の慈悲に劣らず思(おぼ)し食(め)すべきなり。今生(こんじょう)の財宝乏(とも)しからん人をば、力を加えさせ給うべし。もし少しも念仏に心をかけ候(そうら)わん人をば、いよいよ御勧(おんすす)め候うべし。これも弥陀如来の本願の宮使(みやづか)いと思し食し候べし。

勅伝第25巻

【ことばの説明】

宗論(しゅうろん)

仏教においては、拠って立つ教義やその解釈についての議論を戦わせる事。法論に同じ。

その目的は仏教を説いた釈尊の真意を明らかにする事であるが、もしそれがおのれの立場を正当化する事に終始するならば仏教で否定する我執に他らない。

異解異学(いげいがく)の人

自分の立場とは相いれない見解を持った人々、学派。

不便(ふびん)

あるいは「不憫・不愍」

都合の悪いこと。気の毒な様子、かわそうなこと。

塵刹(じんせつ)

無数の国土の意味。塵は数が多いことをちりに譬えていう。刹は梵語クシェートラの音写で国土・世界の意味。

今生(こんじょう)

今現に生きているこの間、つまり現世のこと。

【現代語訳】

念仏の行を信じていない人に出会ったときには、(念仏について)話し込むことのない様にしなければなりません。ましてや他宗・他流の人々と教義について相争い、その優劣を競うなどはしてはなりません。また自分とは異なる見解を持つ人々を見ることがあっても、むやみやたらとその人々を軽んじ、謗ることはあってはなりません。(そのことによって)相手を今以上に罪重き人にしてしまっては、かえって気の毒なことであります。

極楽浄土を願い、念仏を称える人がいるならば、たとえ無数の国土を越えた彼方の人であっても、あたかも父母の慈愛に劣らぬ思いを持つべきであります。もしこの私たちの生きる現世において、財乏しき念仏者がいたら、支援するようにして下さい。またもしほんのわずかでも念仏に心を寄せる人がいたら、今以上に念仏に励む様に勧めてあげて下さい。これもまた阿弥陀如来が示して下さった本願に対する、宮使いのご奉仕の如きものであると考えて下さい。

私たちにとり何が最も大切なことか。それは御念仏を称えることである。浄土を想い、阿弥陀如来への信心を深めることである。

合掌

和尚のひとりごとNo348「法然上人御法語第三十」

前編 第30 一期勧化(いちごかんげ)

~念仏の声するところ、皆わが遺跡となるべし~

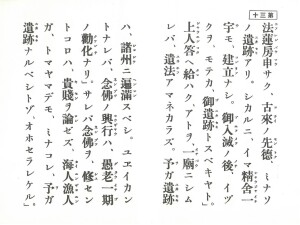

【原文】

法蓮房(ほうれんぼう)申(もう)さく、「古来(こらい)の先徳(せんとく)みなその遺跡(ゆいせき)あり。しかるにいま精舎(しょうじゃ)一宇(いち

う)も建立(こんりゅう)なし。御入滅(ごにゅうめつ)の後(のち)、何処(いずく)をもてか御遺跡(ごゆいせき)とすべきや」と。

上人(しょうにん)答(こた)え給(たま)わく、「あとを一廟(いちびょう)に占(し)むれば遺法(ゆいほう)遍(あま)ねからず。予(わ)が遺跡は諸州(しょしゅう)に遍満(へんまん)すべし。ゆえいかんとなれば、念佛(ねんぶつ)の興行(こうぎょう)は、愚老一期(ぐろういちご)の勧化(かんげ)なり。されば念仏を修(しゅ)せん所(ところ)は、貴賤(きせん)を論(ろん)ぜず、海人(かいにん)・漁人(ぎょにん)が苫屋(とまや)までも、みなこれ予(わ)が遺跡なるべし」とぞ仰(おお)せられける。

勅伝第37巻

【ことばの説明】

法蓮房(ほうれんぼう)

法蓮房信空。久安二年(一一四六)より安貞二年(一二二八)に在世。

法然上人の最初の弟子と言われ、師に常随、門弟の中でも有力な人物。

遺跡(ゆいせき)

過去に存在した人物の事績に関連した場所や建物のこと。ここでは特に祖師である法然上人にゆかりの寺院を指す。

一廟(いちびょう)

廟は墓所のことで、祖先や祖師、また貴人の霊を祀ってある場所。

苫屋(とまや)

とまぶきの粗末な家。

【現代語訳】

法蓮房信空、法然上人に申すには、

「古来より高徳なる先人たち、皆それぞれの遺跡(ゆいせき)があります。しかしながら未だ師は寺院の一つも建立さておりません。御入滅ののち、残された私たちは一体どこを御遺跡とすべきでありましょうか?」。

法然上人、それに対しお答えになるには、

「遺跡というものをたった一つの墓所に限ってしまえば、残すべき仏法は決して行き渡らないでしょう。私の遺跡はむしろ諸国に万遍なく行き渡ったほうがよい。それは念仏が盛んに行われることは、私が生涯を賭けてきた活動であるから。従って、念仏の声が響くところは、身分の貴賤に関わらず、漁師たちの住む質素な建屋でさえも、皆悉く私の遺跡とすべきなのです」と。

法然上人がその生涯を賭けて、自ら実践し、広め、人々をそこへ導いた念仏の教え、それはまさに、場所を問わず時を選ばず行える一行です。

そのことを改めて実感させて頂ける御法語であります。

合掌

和尚のひとりごとNo333「法然上人御法語第二十九」

前篇 第29 退治慢心(たいじまんしん)

~自惚れの心こそが往生を妨げる~

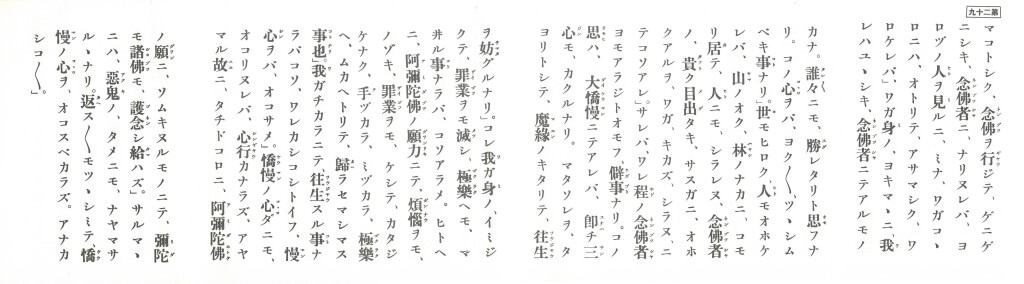

【原文】

まことしく念仏を行(ぎょう)じて、げにげにしき念仏者(ねんぶつしゃ)になりぬれば、よろずの人(ひと)を見(み)るに、みな我が心には劣りて、浅(あさ)ましくわろければ、我が身(み)のよきままに、「我(われ)はゆゆしき念仏者にてあるものかな。誰々(たれたれ)にも勝(すぐ)れたり」と思(おも)うなり。この心をば、よくよく慎(つつし)むべき事(こと)なり。

世(よ)も広く、人も多(おお)ければ、山(やま)の奥、林(はやし)の中(なか)に籠(こも)り居(い)て、人にも知られぬ念仏者の、貴(とうと)くめでたき、さすがに多くあるを、我が聞かず、知らぬにてこそあれ。

されば、「我(われ)ほどの念仏者、よもあらじ」と思う、僻事(ひがごと)なり。この思いは大憍慢(だいきょうまん)にてあれば、即(すなわ)ち三心(さんじん)も欠(か)くるなり。またそれを便(たよ)りとして、魔縁(まえん)の来(き)たりて往生(おうじょう)を妨(さまた)ぐるなり。

これ、我が身のいみじくて、罪業(ざいごう)をも滅(めっ)し、極楽(ごくらく)へも参(まい)ることならばこそあらめ、偏(ひとえ)に阿弥陀佛(あみだぶつ)の願力(がんりき)にて、煩悩(ぼんのう)をも除き、罪業をも消して、かたじけなく手(て)ずから自ら極楽へ迎(むか)え取(と)りて、帰(かえ)らせまします事なり。

我が力にて往生する事ならばこそ、「我(われ)かしこし」という慢心(まんしん)をば起(お)こさめ、憍慢(きょうまん)の心(こころ)だにも起(お)こりぬれば、心行(しんぎょう)必ず誤(あやま)る故(ゆえ)に、たちどころに阿弥陀佛(あみだほとけ)の願(がん)に背(そむ)きぬるものにて、弥陀(みだ)も諸仏(しょぶつ)も護念(ごねん)し給(たま)わず。さるままには、悪鬼(あっき)のためにも悩(なや)まさるるなり。

返(かえ)す返(がえ)すも慎(つつし)みて、憍慢の心を起(お)こすべからず。あなかしこ、あなかしこ。

勅伝第21巻

【ことばの説明】

退治慢心(たいじまんしん)/慢心(まんしん)

退治とは悪魔を降伏(ごうぶく)させること。悪魔とは覚りの妨げとなる煩悩を譬えてそう呼び、釈尊が菩提樹下で覚りを開いたことを降魔成道(ごうまじょうどう)と言う。

慢心の慢(まん)はサンスクリット語のMāna(マーナ)に由来し、これよりさらに根底的な貪りや執着である渇愛(タンハー)から生まれるという。その意味は他人と比較して思い上がり、他を侮る心を指す。

僻事(ひがごと)

事実に合わない、道理に違うこと。

大憍慢(だいきょうまん)

憍慢(きょうまん)は、驕(おご)り高ぶる心。慢(まん)が他人との比較において自分を優れたものと見做す心であるのに対し、憍(きょう)は、他者との比較を経ずに、純粋に自尊心から生まれる驕りの心。

三心(さんじん)

浄土願生者が備えるべき三つの心。

便(たよ)り

頼りに同じ。意味は「よりどころ、縁故・ゆかり、具合・配置、機会・ついで」など。

魔縁(まえん)

正しき道(聖道)を歩む上で妨げとなる魔のことで、三障四魔(さんしょうしま)を指す。

三障(āvarana-traya、アーヴァラナ・トラヤ)とは覚りへの歩みを妨げる三つの障害、つまり煩悩とそれに基づく実際の行い、そしてその報いとしての悪しき生まれ変わりの境涯のこと。

四魔(catovāro-mārāh、チャトーヴァーロー・マーラーハ)とは、大切な生命を奪う四つの因縁。一つは苦しみを生む心身、二つは煩悩、三つは修行者の命を断つ死、四つは天子魔(mārā-pāpīyas、マーラー・パーピーヤス)と呼ばれる神のことで、日本では慢心を持った山伏が天狗となった姿を表現することもある。

悪鬼(あっき)

広く人に害をなす存在。善神に対するもの。

悪魔や羅刹(らせつ)ともいう。

羅刹(rākṣasa、ラークシャサ)は西南の護法善神ともされ、仏法を守護する善神となったが、もともとは大力と俊足を持ち、人(もしくはその肝)を食らうという恐ろしい魔物。夜叉(やしゃ、yakṣa、ヤクシャ)とともにアーリア人のインド侵入以前から信仰されていた精霊がのちにヒンドゥー教に取り入れられたものと言われている。

あなかしこ、あなかしこ

畏れ多い、もったいないこと。

【現代語訳】

誠実に念仏を称え、いかにもまことしやかな念仏者となると、多くの他の人々を見るたびに、皆自分の心よりは劣り、あきれるほど様になっていないのを見て、自分が良いのだという思いに任せて次のように考えるようになります。「ああ私は何と立派な念仏者なのだろう。他の誰よりも格段に優れている」。そのような心こそが起らぬように、十分に謹むべきなのです。

この世間は誠に広く、またそこに住む人も数多いのですから、(世の煩いを避けて)人知れず山奥や森林の中に籠り隠遁している素晴らしい念仏者も、やはり数多くいるということを、自分が聞いた事もなく、知らないというだけの事なのです。

そのような訳ですから、「私に匹敵するほどの念仏者は、よもやいやしないだろう」と考えるのは、事実に違う事であります。この思いこそが驕り高ぶりの際たるものであり、それが故に(往生に必須の)三つの心が欠けてしまう事になるのです。またそれであれば好都合であると、正しき道を歩む上で妨げとなる悪しき縁がやって来て、結果往生を妨げられてしまう事になります。

このような驕り高ぶりの心も、(仮に)自分の能力が並大抵ではなく、その力で罪・科を消滅させ、極楽へさえ往生を遂げられるという事ならば構いませんが、(実際には)ただ阿弥陀仏がその本願の力によって、(私たち念仏者の)煩悩を除き、積み重なった罪の行いを消滅させ、有り難いことに仏自らが極楽へ迎え招いて下さるのです。

(もし)自分自身の努力・能力で往生を遂げるというのならば、「私は勝れている」との自惚れの心を起こしても致し方ありませんが、驕り高ぶりの心が一たび心に生じれば、心と行いのいずれもが本来の道から外れ、それが故にあれよあれよという間に阿弥陀佛の誓いに背いてしまう結果になり、阿弥陀佛も他の諸々の仏たちも守って下さいません。そのままではさまざまな悪鬼にも悩まされるようになります。

くれぐれも謹みを忘れず、驕り高ぶった心を起こしてはなりません。あなかしこ、あなかしこ。

阿弥陀仏の誓いは往生を心より望む衆生の救済です。そしてその手段は仏の名を呼ぶこと、”南無阿弥陀仏”のたった六字の名号を称えることであります。しかし法然上人はここで一つの条件を加えています。自分が優れているのであるとの驕慢心を決して持たぬこと、もしこのような自惚れの心を持てば、仏の本願に漏れ出てしまうというのです。本願の力を信じてそこに乗ずるには、自分の力では往生出来ない事を自覚した上で、自分の力ではなく仏の他力を頼りとすること、そのことが大切であるという事です。

ここには口業としての念仏と、意業としての三心、その二つが両輪の如く相応して、初めて念仏者は浄土へ迎えとられてゆく、このような元祖上人の考えが表現されていると思います。

合掌

和尚のひとりごとNo318「法然上人御法語第二十八」

前篇 第28 来迎引接(らいこういんじょう)

~来迎は本来的に定まっている~

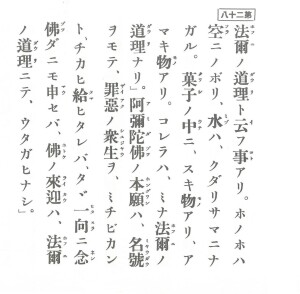

【原文】

法爾(ほうに)の道理(どうり)と云(い)う事(こと)あり。炎(ほのお)は空(そら)に上(のぼ)り、水(みず)は下(くだ)り様(さま)に流(なが)る。菓子(かし)の中(うち)に酸(す)き物(もの)あり、甘き物あり。これらはみな法爾(ほうに)の道理(どうり)なり。

阿弥陀佛(あみだぶつ)の本願(ほんがん)は、「名号(みょうごう)をもて罪悪(ざいあく)の衆生(しゅじょう)を導(みちび)かん」と、誓い給(たま)いたれば、ただ一向(ひたすら)に念仏だにも申(もう)せば、仏(ほとけ)の来迎(らいこう)は法爾(ほうに)の道理(どうり)にて疑いなし。

勅伝第21巻

【ことばの説明】

来迎引接(らいこういんじょう)

らいこういんじょう(来迎引接/来迎引摂)は、臨終を迎えた念仏者(浄土願生者)のもとに、阿弥陀仏と聖衆(しょうじゅ)が極楽浄土より迎えに来て(来迎)、浄土へ導いて下さること(引接)。無量寿経に説かれる法蔵菩薩の四十八願中、第十九願に誓われた内容。

法然上人によれば、来迎引接は、死に際して起こるであろう生への執着心や後生への不安を滅ぼし、念仏者を正しく定まった安らかな心にて浄土へ向かわせる為のものであるという。

法爾(ほうに)の道理(どうり)/法爾道理

原語はdharmatā-yukti(ダルマター・ユクティ)。異訳語として「法性(ほっしょう)」、「法然」、「自然(じねん)」ともいう。本来的に定まっている物事のありよう、姿のこと。

【現代語訳】

本来的に定まっている摂理というものがあります。例えば炎は天空に向かって立ち昇り、(逆に)水の流れは高きから低きへ向かいます。また果物には酸っぱい種類のものもあれば、甘い種類のものもあります。これらこそがまさにそのままの在り様で本来的に定まっている摂理であります。

(さて同様に)阿弥陀佛の本願というのは「名号によって罪深く悪を為さざるを得ない人々を救おう」と誓われたものに他なりませんので、ただ只管(ひたすら)に念仏さえ称えれば、彼の仏の来迎も本来的に定まっている摂理であり、疑う余地はありません。

来迎引接が自然法爾である、つまり動かしようのない事実である。あたかも天に向かう炎や高きより低きへ落ちる水のように。

伝承された経中にて仏の言葉として誓われた確かな事実、それを信受された元祖上人の、

冷静でありながら力強い御言葉です。

合掌

和尚のひとりごとNo303「法然上人御法語第二十七」

前篇 第27 親縁(しんねん)

~仏も衆生を御覧になる~

【原文】

善導(ぜんどう)の、三縁(さんえん)の中(うち)の親縁(しんねん)を釈(しゃく)し給(たま)うに、衆生(しゅじょう)仏(ほとけ)を礼(らい)すれば、仏これを見給う。衆生仏を称(とな)うれば、仏これを聞き給う。衆生仏を念(ねん)ずれば、仏も衆生を念じ給う。かるが故に阿弥陀佛(あみだぶつ)の三業(さんごう)と行者(ぎょうじゃ)の三業と、かれこれ一つになりて、仏も衆生も親子のごとくなる故に親縁と名づく」と候(そうら)いぬれば、御手(おんて)に数珠(ずず)を持たせ給いて候(そうら)わば、仏(ほとけ)これを御覧(ごらん)候(そうろ)うべし。

御心(おんこころ)に「念仏申(もう)すぞかし」と思(おぼ)し食(め)し候(そうら)わば、仏も行者を念(ねん)じ給(たま)うべし。

されば、仏に見(まみ)えまいらせ、念(ねん)ぜられまいらする御身(おんみ)にてわたらせ給い候(そうら)わんずるなり。

さは候(そうら)えども、常に御舌(おんした)のはたらくべきにて候(そうろ)うなり。三業(さんごう)相応(そうおう)のためにて候(そうろ)うべし。三業とは、身(み)と口(くち)と意(こころ)とを申(もう)し候(そうろ)うなり。しかも仏の本願(ほんがん)の称名(しょうみょう)なるが故に、声を本体(ほんたい)とは思(おぼ)し食(め)すべきにて候(そうろう)。

さて我が耳に聞(きこ)ゆる程(ほど)申(もう)し候(そうろ)うは、高声(こうしょう)の念仏(ねんぶつ)のうちにて候(そうろ)うなり。

勅伝第23巻

【ことばの説明】

三縁(さんえん、さんねん)/親縁(しんねん)

念仏を実践する者が得られる三種の利益(りやく)である親縁(しんえん)・近縁(ごんえん)・増上縁(ぞうじょうえん)のこと。

親縁とは、阿弥陀仏と念仏者との間に親しい関係が成立すること。近縁とは、念仏者が望めば仏が現前するように両者に近しい関係が成立すること。増上縁とは、称名念仏の滅罪と来迎の力のこと。

もとは善導大師が自らの体験に基づき『観経』の一節「光明遍照十方世界、念仏衆生摂取不捨」を解釈する中で述べたもので、法然上人はそれを承けて本御法語を記している。

高声(こうしょう)の念仏(ねんぶつ)

憶念する念仏に対して、声高らかに唱える念仏のこと。法然上人によれば必ずしも大きな声で唱えなければならないとはされず、自分自身の耳で聴きとれる程度であれば高声念仏とされるべきだとここで述べられている。

【現代語訳】

善導大師が三縁の中の親縁を解釈されて「衆生が阿弥陀佛を礼拝すれば、仏はこれを御覧になる。衆生が阿弥陀佛の名を唱えれば、仏はこれを聞かれる。衆生が阿弥陀佛を念ずれば、(同様に)仏は(衆生を)念じられる。こういう訳で阿弥陀佛の三業(身口意にわたる全ての振舞い)は、衆生の三業と全く同一のものとして重なり、阿弥陀佛と衆生とがまるで親子の如く親しい関係になるので親縁と名付けるのである」とされておられるので、(もし)そのお手に数珠を持てば(数珠を繰って礼拝を捧げれば)、仏もそれを御覧になるでありましょう。

(もし)心に「よし、念仏を称えるのだ」とお思いになれば、仏もその行者に想いを致されることでしょう。

そのように仏に御覧頂ける、そして仏に思い致される、そのような身になられるでしょう。

しかしながらこのように申しましたが、常に舌を働かせるべきでもあります。(それは)(身口意の)三業を(仏と)一致させる為であります。三業とは身体(による行為)と口(による発話行為)と心(で思う行為)の事であります。くわえて阿弥陀佛の本願に誓われた称名(名を口で称えること)なのですから、(実際に)声に出すこと(による念仏)が根本であると考えられるべきです。

ところで(このような場合に)自分自身で聞き取れる程の大きさで称えれば、(それもいわゆる)高声の念仏のうちに入るのです。

浄土宗における現世利益(念仏によって得られる功徳)の要は往生への確信の深まりによる安心の確立であります。そして善導大師の宗教体験に基づいて釈されたという三業相応は、娑婆世界のただ中で生きる私たちに安心の拠り所を示しているように見えます。

西方極楽浄土は十万憶仏土の彼方にある、誠に気が遠くなるほど離れているようですが、称名念仏により仏と衆生は誠に近しい間柄となる。まさに、現前し、私たちの思いを受け止めてくれる仏、それが彼の阿弥陀仏であることを改めて実感致しました。

合掌

和尚のひとりごとNo287「法然上人御法語第二十六」

前篇 第26 光明摂取(こうみょうせっしゅ)

~光明はいつどこにおいても~

【原文】

観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)に曰(いわ)く、「一々(いちいち)の光明(こうみょう)、遍(あまね)く十方(じっぽう)の世界を照らして、念仏の衆生(しゅじょう)を摂取(せっしゅ)して捨て給(たま)わず」。これは光明、ただ念仏の衆生を照らして、余(よ)の一切の行人(ぎょうにん)をば照らさずというなり。

但(ただ)し余(よ)の行(ぎょう)をしても、極楽(ごくらく)を願わば、仏光(ぶっこう)照らして摂取し給(たま)うべし。いかがただ念仏の者ばかりを選びて照らし給えるや。

善導(ぜんどう)和尚(かしょう)、釈(しゃく)して宣(のたま)わく、「弥陀(みだ)の身色(しんじき)は金山(こんせん)の如(ごと)し。相好(そうごう)の光明(こうみょう)、十方を照てらす。唯(ただ)念仏の者のみ有りて光摂(こうしょう)を蒙(こうむ)る。当(まさ)に知るべし、本願(ほんがん)最も強きを」。

念仏はこれ弥陀の本願の行なるが故に、成仏の光明、還(かえ)りて本地(ほんじ)の誓願(せいがん)を照らし給うなり。余行(よぎょう)はこれ本願にあらざるが故に、弥陀の光明、嫌いて照らし給わざるなり。

今、極楽を求めん人は、本願の念仏を行(ぎょう)じて、摂取(せっしゅ)の光に照らされんと思(おぼ)し食(め)すべし。これにつけても念仏大切に候(そうろう)。よくよく申(もう)させ給(たま)うべし。

勅伝第25巻

【ことばの説明】

観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)

『観無量寿経一巻』は元祖上人が定めた浄土三部経の一つで、西域(中央アジア)出身の畺良耶舎(きょうりょうやしゃ)訳と伝えられる。畺良耶舎はKālayaśas(カーラヤシャス)の音写で、五世紀頃の人。特に禅(観法)に秀で、請われて本経を訳したと言う。

『観無量寿経(観経)』は漢訳しか現存せず(漢訳からウイグル語に訳された重訳は存在する)、その内容から、中国撰述や中央アジア撰述など多説あったが決定的な結論は出ていない。少なくとも観仏の実践を勧めている点やその仏身の巨大性などから、北西インドや中央アジアにルーツをたどることは可能だと言われている。

内容は阿闍世(あじゃせ)説話に始まり、幽閉された韋提希夫人(いだいけぶにん)に対して釈尊が説く教説、そして阿難尊者がその内容を再説するという流れになっている。

中国に伝承されてより数々の論師がこの経に対して解釈を施したが、善導大師は、未来世一切の凡夫に対して、一心に心より信じて浄土への往生を願い、十念(十回の念仏)を修めることで必ず往生を得ることを示したのがこの『観経』であるとし、韋提希自身を他ならぬ(私たちと同様の)凡夫であると見なされた。

余(よ)の行(ぎょう)

往生を目的とした点では同じだが、念仏ではない他の行法のこと。

善導(ぜんどう)和尚(かしょう)、釈(しゃく)して宣(のたま)わく…

善導大師著わした『往生礼讃』よりの引用。

相好(そうごう)

仏の身体が備えている優れた目に見える特徴。代表的な三十二相と、さらに細かく八十種好を数えることもある。

【現代語訳】

『観無量寿経』(無量の命を持つと言われる仏を見奉る事が説かれた経)にはこのように説かれています。「(彼の阿弥陀仏の放つ)光明の一々が、十方の世界を万遍なく照らし、それぞれの世界で生を受けた衆生がもし念仏を称えるならば、その御光(みひかり)で包み収めて決して捨てることはない」。ここに言われるのは、(仏の)光明は、ただ念仏を称える衆生だけに届き、(同じく往生を目的とする)他の全ての実践を行ずる者を照らすことはないということであります。

そうは申しても、(念仏以外の)他の行によって極楽世界への往生を願うのであれば、仏の光明が(その者をも)照らしてもよさそうなものです。何故、ただ念仏を申す者だけを選んで照らすというのでしょうか?

善導和尚は解釈して次にように仰られています。「阿弥陀の身体の色といえばまるで黄金でできた山のようである。仏の身体から顕かに放たれる光明は、あらゆる方角にある世界を隈なく照らし給う。(そして)ただ念仏を行う者のみがその光明による救いを賜る。阿弥陀仏の本願の力が最も強いこと、そのことをこそ知っておくべきである」。

念仏というのはまさに阿弥陀如来がかつて修業時代に誓われた行であるが故に、覚りを得て仏となったのちに放たれる御光が、ひるがえって、(過去の)仏となる以前の誓願を照らし出すこととなっているのです(かつて修行時代に誓った誓願の通りに念仏の衆生をその光りをもって照らし出すのです)。(これに対して、念仏以外の)他の行は阿弥陀仏の本願ではないが故に、その光明は、これを差し置き照らすことがないのです。

まさに今、極楽浄土への往生を求める人は、本願に誓われた行である念仏を修めて、彼の仏が衆生を救い取ろうとされるその光に照らし出されることをこそ望むようにしてください。以上述べてきたことからしても、念仏というのは大切にすべきものなのです。何度でも念入りにお唱えになって下さい。

阿弥陀如来は寿命が無量であると同時に、無量の光明(みひかり)をもって私たちを照らして下さる仏でありました。寿命無量は時間の無限性を示します。そして光明無量は空間の無辺際を示します。まさにこの御法語で説かれるように、念仏を称える衆生を漏れなく照らして下さる御仏であります。光りとは仏の智慧であり大慈悲そのものだとも言えましょう。

「光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨」

私たち浄土宗のお勤めでは、御念仏を心行くまで申す念仏一会の前に、必ずお唱えする一節でもあります。六道輪廻の世界を流転し、娑婆世界にて迷いの生を生きる私たちが、西方浄土の御仏とつながる唯一の道、それを開くのが御念仏なのです。

合掌

和尚のひとりごとNo272「法然上人御法語第二十五」

前篇 第25 導師嘆徳(どうしたんどく)

~善導こそ弥陀の化身なり~

【原文】

静かに以(おもんみ)れば、善導(ぜんどう)の観経(かんぎょう)の疏(しょ)は、これ西方(さいほう)の指南(しなん)、行者(ぎょうじゃ)の目足(もくそく)なり。然(しか)ればすなわち西方の行人(ぎょうにん)、必ず須(すべから)く珍敬(ちんぎょう)すべし。

なかんずく、毎夜(まいや)の夢の中(うち)に僧ありて、玄義(げんぎ)を指授(しじゅ)せり。僧というは、おそらくはこれ弥陀(みだ)の応現(おうげん)なり。爾(しか)らば謂(い)うべし、この疏(しょ)は弥陀の伝説(でんぜつ)なりと。いかに況(いわん)や、大唐(だいとう)に相伝(そうでん)して云(い)わく、「善導はこれ弥陀の化身(けしん)なり」と。爾(しか)らば謂(い)うべし、「この文(もん)はこれ弥陀の直説(じきせつ)なり」と。すでに、「写(うつ)さんと欲(おも)わん者は、もはら経法(きょうぼう)のごとくせよ」といえり。此(こ)の言(ことば)、誠(まこと)なるかな。

仰(あお)ぎて本地(ほんじ)を討(たず)ぬれば、四十八願(しじゅうはちがん)の法王(ほうおう)なり。十劫(じっこう)正覚(しょうがく)の唱(とな)え、念仏に憑(たの)みあり。俯(ふ)して垂迹(すいじゃく)を訪(とぶら)えば、専修念仏(せんじゅねんぶつ)の導師(どうし)なり。三昧(さんまい)正受(しょうじゅ)の語(ことば)、往生に疑いなし。本迹(ほんじゃく)異なりといえども、化導(けどう)これ一(いつ)なり。

ここに貧道(ひんどう)、昔此(こ)の典(てん)を披閲(ひえつ)してほぼ素意(そい)を識(さと)れり。立ちどころに余行(よぎょう)をとどめてここに念仏に帰(き)す。それより已来(このかた)、今日(こんにち)に至るまで、自行(じぎょう)・化他(けた)、ただ念仏を縡(こと)とす。然(しか)る間(あいだ)、稀(まれ)に津(しん)を問う者には、示すに西方の通津(つうしん)をもてし、たまたま行(ぎょう)を尋(たず)ぬる者には、誨(おし)うるに念仏の別行(べつぎょう)をもてす。これを信ずる者は多く、信ぜざる者は尠(すくな)し。〈已上略抄〉

念仏を事(こと)とし、往生を冀(こいねが)わん人、豈(あ)に此(こ)の書(しょ)を忽(ゆるが)せにすべけんや。

勅伝第18巻

【ことばの説明】

善導(ぜんどう)の観経(かんぎょう)の疏(しょ)

善導大師が著した唯一の教義書でもある『観無量寿経疏』は、それ以前に中国で行われていた『仏説観無量寿経』に対する解釈を一新した。特にその玄義分において、王舎城の悲劇の主人公である韋提希夫人(いだいけぶにん)が凡夫であり、その凡夫に対して釈尊が浄土門を開示したのが『観経』であるとする。つまり阿弥陀仏の本願は凡夫をこそその対象とするものであることがここに明らかに示された訳である。

玄義(げんぎ)

深遠なる真理、本当の意味。

応現(おうげん)

化身に同じ。仏・菩薩が衆生の教化・救済のために、時機に応じた姿となって現われ出ること。

本地(ほんじ)

上記のように仏・菩薩がその様態を変えて神となって現れた姿を垂迹(すいじゃく)と呼ぶのに対して、その本来の姿を本地と呼ぶ。

三昧(さんまい)正受(しょうじゅ)

「三昧」とは禅定(精神集中)のこと。原語samādhi(サマーディ)を音写した語で、三摩地(さんまじ)、三摩提(さんまだい)とも言う。

「正受」とは正しく受け継ぐこと。

善導大師は「三昧を正受された」すなわち「三昧を発得」し、深い精神集中の境地において浄土や仏の様相を見ることが出来たことを言っている。

本迹(ほんじゃく)

上に述べた本地(ほんじ)と垂迹(すいじゃく)。

貧道(ひんどう)

出家はしたものの仏道修行の未だ未熟な人のこと。ここでは法然上人がへりくだって御自身をそのように呼んでいる。類似の表現として拙僧など。

【現代語訳】

心静かに思ってみれば、善導大師が著した『観経疏』は、西方の極楽浄土への導きそのものであり、念仏行者にとってみれば、道を照らす目となり歩みを進める足となるものです。ですから西方浄土を目指す行者は、是非とも大切に敬わなければなりません。

とりわけ、毎晩夢の中にて一人の僧侶が(善導大師に)奥義を示し授けたのであります。この僧は阿弥陀仏が仮にその姿を現したものであるに違いありません。そうであるならばこのように申し上げるべきでしょう。(弥陀の教授によって善導大師によって著わされた)この『観経疏』は、阿弥陀仏から直接説き伝えられたものであると。言うまでもなく、偉大なる唐の国においてはこのように伝承されています。「善導大師は弥陀の生まれ変わりである」と。それであるなばら申すべきであります。「(観経疏に記された)この言葉は阿弥陀仏か直接説かれたものに他ならない」と。まさしく(善導大師御自身が)「(この観経疏を)書き写そうと思う者は、全く以てこれを仏の言葉を書き残した経典の如くに扱え」と仰っています。この御言葉こそ至極もっともであります。

仰ぎ見て仏の本来の御姿を辿っていけば、もとは四十八願を立てられた法王(である阿弥陀如来)に他なりません。その阿弥陀如来が十劫の遥か昔に既にお悟りを得て仏陀となられていると言われるが故に、私たちは称名念仏を頼みとするに足りるのです。今一度、身をひれ伏し、敬虔なるこころをもって、仏が私たちの済度のために様々な仮の姿をとって現われて下さっているそのお姿を辿れば、それはまさしく専修念仏を伝えて下さる導き手であります。(その善導大師が生前に)三昧を体得されていたという御言葉を残していますが、それこそが往生に疑いを差しはさむ余地がないことを明白に示しているのです。(このように元の姿である仏と、仮の姿である善導大師というように)元と仮の姿在り様の違いはあれども、お示し下さる教え自体は同一なのです。

そこで拙僧(未だ修行至らぬ身であるこの私法然)は、かつてこの観経疏を開き拝読して、その書の真意を知るに至りました。そこでただちに念仏以外の行をやめて、ただ念仏を拠り所とするようになりました。それ以来というもの、ただいま今日に至るまで、自分自身の為に励む修業も、あるいは他への教化・救済についても、ともに念仏をこととするようにしています。その間も、稀に彼岸へ至る渡し場を探す者がいれば、西方浄土へ通じる渡し場を示し、修業方法を尋ねる者が来れば、特別な行としての念仏を教え諭しました。これを信じる者は多く、信じようとしない者こそ少ないのです。

(以上は『選択本願念仏集』からの引用)

念仏を行うべき行として、西方浄土への往生を心から願う者であれば、どうしてこの書(『観経疏』)をなおざりに出来るでしょうか(否、出来るはずがありません)。

善導大師が著した『観経疏』によって、まことの意味で浄土の御教えに開眼された元祖上人の御言葉であります。それまでの『観経』に対する見方は、禅定による観察(かんざつ)に主眼を置いたものだったと伝えられます。また善導大師の当時、唐初の中国仏教界では、足かけ16年にも及ぶインド・西域旅行から帰国した玄奘三蔵の訳業が一世を風靡していました。訳業は大部にわたり、その中には馴染み深い『般若心経』なども含まれます。しかし玄奘が最も関心を寄せていたのは唯識の学理の原典に即した究明であり、その教理に基づいた経論の理解でありました。玄奘によれば「凡夫が次の生において阿弥陀仏の報土に往生することは不可能で」あり、『観経』も凡夫に向けて説かれた教えではありません。

そうした風潮の中、観経に説かれている仏の真意が凡夫の救済にあること、そして他ならぬ韋提希夫人自身が凡夫であることをはっきりと示されたのが善導大師でありました。

法然上人が夢中で対面した弥陀の化身としての善導大師、その言葉をまさに仏の金言であると受け止め、何よりも凡夫としての御自身に向けられた教えであると信受された法然上人の真情が窺われる御法語であります。

合掌

和尚のひとりごとNo264「法然上人御法語第二十四」

前篇 第24 別時念仏(べつじねんぶつ)

【原文】

時々(ときどき)別時(べつじ)の念仏(ねんぶつ)を修(しゅ)して、心(こころ)をも身(み)をも励まし、調(ととの)え、すすむべきなり。

日々(ひび)に六万遍(ろくまんべん)七万遍(しちまんべん)を称(とな)えば、さても足(た)りぬべき事(こと)にてあれども、人(ひと)の心様(こころざま)は、いたく目(め)慣(な)れ、耳(みみ)慣れぬれば、いらいらいと、すすむ心(こころ)少なく、明け暮れは悤々(そうそう)として、心(こころ)閑(しず)かならぬ様(よう)にてのみ疎略(そりゃく)になりゆくなり。

その心をすすめんためには、時々別時の念仏を修すべきなり。然(しか)れば善導(ぜんどう)和尚(かしょう)も懇(ねんご)ろに励まし、恵心(えしん)の先徳(せんとく)も詳しく教えられたり。

道場(どうじょう)をもひき繕(つくろ)い、花香(けこう)をも供(そな)えたてまつらん事(こと)、ただ力の堪(た)えたらんに随(したが)うべし。また我(わ)が身(み)をも殊(こと)に清めて道場に入(い)りて、或(あるい)は三時(さんじ)、或(あるい)は六時なんどに念仏すべし。もし同行(どうぎょう)など数多(あまた)あらん時(とき)は、代(か)わる代(が)わる入(い)りて、不断念仏(ふだんねんぶつ)にも修(しゅ)すべし。斯様(かよう)のことは、各々(おのおの)、様(よう)に随(したが)いて計(はか)らうべし。

勅伝第21巻

【ことばの説明】

別時念仏(べつじねんぶつ)

あるいは如法念仏。特別な時間と場所(道場)を定めて、そこにおいてひたすらに称名念仏に励むこと。

これに対比して、通常の念仏を「尋常念仏(じんじょうねんぶつ)」、死に際して行う念仏を「臨終念仏(りんじゅうねんぶつ)」と呼ぶ。

別時念仏は念仏に対する懈怠(なまけ)や怠りを正す目的で実施されるものである。

然(しか)れば善導(ぜんどう)和尚(かしょう)も懇(ねんご)ろに励まし…

…恵心(えしん)の先徳(せんとく)も詳しく教えられたり

善導大師『観念法門』、恵心僧都源信『往生要集』にても、別時念仏の功徳が明かされ、勧められていること。

不断念仏(ふだんねんぶつ)

または常念仏。慈覚大師円仁が唐より将来した作法で、もとは比叡山で修された常行三昧(じょうぎょうざんまい)に含まれるもの。日時を定めて、間断なく念仏を唱え続ける行法。

浄土宗においては別時念仏の一環として、特定の日時にわたって昼夜を問わず口称の念仏をひたすらに行ずることが元祖上人の在世時より行われた。

【現代語訳】

時には別時の念仏を修めて、身も心もともに励まし、調子を整えて、(我が心を念仏へと)薦めていくべきです。

毎日のように六万遍も七万遍も唱え続ければ、確かにそれで念仏が不足しているという訳ではありません。しかし人の心の在り様というものは、例えば常に見慣れ、聞き慣れてしまうと、つい焦燥感がつのったり、その行為を薦めようという気持ちも薄れ、日々の暮らしに追われ、心穏やかな境地からはすっかり離れてしまい、結果的に念仏自体も

疎かとなってしまうものです。

そのような心の習わしを(念仏へと)誘おうとするのであれば、時には別時念仏を修めるべきであります。だからこそ彼の善導和尚は親身になって私たちに(この別時念仏を修めるよう)励ましの言葉を残し、徳高き先達である恵心僧都源信もそれは詳らかに教えて下さっています。

(別時念仏の為にと)道場を見事に設えたり、花や香を供えることについては、ただ力及ぶ範囲に留めて差し支えありません。また、特に自分の身体を浄めることは忘れずに、あるいは三時に及ぶ(6)時間にわたり、あるいは六時におよぶ(12)時間といった具合に念仏を行うべきです。またもし同じ志持つ者多数であるならば、代わる代わる交替で道場に入って修め、常に念仏の声が途切れることのない不断念仏として勤めるのが望ましいことでありましょう。このようなことは、その時々の状況・条件を考慮して決めて行けば宜しいのです。

時と場所を定めてひたすらに一行に徹するという行法は、古くは『般舟三昧経(はんじゅざんまいきょう)』に説かれる般舟三昧(仏立三昧 ぶつりゅうざんまい)や、天台の常行三昧(じょうぎょうざんまい)が知られますが、これらはその実践によって仏や浄土の姿を観想しようと試みる難行でした。それに対してここに説かれる別時念仏は、称名念仏の懈怠を正し、その価値を改めて認識させる為に行われるものであります。

仏の本願に誓われた念仏が口称念仏であることを明かした善導大師自身は、念仏三昧により三昧発得の人であったと伝えられています。念仏の功徳はかくあるべし。しかしながら善導大師そして法然上人が見出された口称念仏は、能力至らぬ凡夫がただひたすらに仏の名を称えることにより救われる教えでもあります。

時を変え、場所を変えることで、より一層の信心を持って、新たな気持ちで念仏が申せるのであればそうすればよい。念仏為先。元祖上人の思いがまじかに感じられる御法語であります。

合掌

和尚のひとりごとNo254「法然上人御法語第二十三」

~ただ一向に念仏すべし~

【原文】

もろこし我が朝(ちょう)に、もろもろの智者達(ちしゃたち)の沙汰(さた)し申(もう)さるる、観念の念にもあらず。また学問をして、念の心をさとりて、申す念仏にもあらず。

ただ往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申して、疑いなく往生するぞと思い取りて申す外(ほか)には別(べつ)の仔細(しさい)候(そうら)わず。

ただし三心(さんじん)・四修(ししゅ)と申すことの候(そうろ)うは、皆(みな)決定(けつじょう)して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候うなり。

この外(ほか)に奥深きことを存(ぞん)ぜば、二尊(にそん)のあわれみに外れ、本願にもれ候うべし。

念仏を信(しん)ぜん人は、たとい一代(いちだい)の法をよくよく学(がく)すとも、一文不知(いちもんふち)の愚鈍(ぐどん)の身になして、尼(あま)入道(にゅうどう)の無智(むち)のともがらに同(おな)じうして、智者のふるまいをせずして、ただ一向(いっこう)に念仏すべし。

証(しょう)の為に両手印(りょうしゅいん)を以(もっ)てす。

浄土宗(じょうどしゅう)の安心(あんじん)・起行(きぎょう)、この一紙(いっし)に至極(しごく)せり。源空(げんくう)が所存(しょぞん)、此(こ)の外(ほか)に全く別義(べつぎ)を存(ぞん)ぜず。滅後(めつご)の邪義(じゃぎ)をふせがんがために所存を記し畢(おわ)んぬ。

建暦(けんりゃく)二年正月(しょうがつ)二十三日

大師在御判(だいしざいごはん)

【ことばの説明】

一枚起請文(いちまいきしょうもん)

起請文とは、自己の行動を遵守履行する旨を、神仏に対して誓った文のこと。平安末期に始まり南北朝時代以後盛んになった。この一枚起請文では、一枚の紙に念仏の教えの奥義を記して、その内容に一切間違いがないことが神仏の前に誓われている。

もろこし

「唐土」すなわち中国の古称。

観念の念(かんねんのねん)

観想の念仏とも言う。仏の相好(すがたかたち)や、仏国土(浄土)の様相を思い描くこと。浄土思想を説く経典の中では、比較的ポピュラーな修行法(観法)であったが、浄土宗では口で仏の御名を唱える口称念仏(称名念仏)こそが正義であるとしている。ただし所依の経論に含まれる世親菩薩の『往生論』に説く五念門(浄土門において要となる五つの実践法)には、第三に作願門と第四の観察門が明示され、これはそれぞれ禅定の止観を示す「奢摩他(しゃまた)」、「毘婆舎那(びばしゃな)」に当たるとされている。これはまさに仏の国土や阿弥陀仏自身、浄土の菩薩等の荘厳を思い浮かべることである。

三心(さんじん)・四修(ししゅ)

「三心」は念仏による往生を願う者が持つべき三つの心構え。至誠心(しじょうしん)・深心(じんしん)・回向発願心(えこうほつがんしん)のこと。総じて表現すれば、まことの心を持って、自身の至らなさと仏の引接(いんじょう)を深く信じ、全身全霊を持って浄土への往生を願う心。

「四修」とは往生を願う者が保つべき実践態度のことで、恭敬修(くぎょうしゅ)・無余修(むよしゅ)・無間修(むけんじゅ)・長時修(じょうじしゅ)の四。恭(うやまい)の態度を持ち、専ら阿弥陀仏とその浄土に関わる行を一生涯にわたって継続することを意味する。

二尊(にそん)

釈迦仏と阿弥陀仏のこと。釈迦仏(釈尊)は発遣の教主(はっけんのきょうしゅ)と呼ばれ、この世界(娑婆世界)の住人である私たちに対して、阿弥陀如来の浄土の存在を示しそこへ向かうように勧める役割を担い、阿弥陀仏は来迎の本尊(あるいは招喚教主 しょうかんきょうしゅ)と呼ばれ、実際に浄土願生者を迎えとるべく来る仏であるとされている。この事情を、善導大師は『観経疏』玄義分において「釈迦はこの方より発遣し、弥陀はすなわちかの国より来迎したまう」と記している。

尼(あま)入道(にゅうどう)

「入道」とは未だ正式の修行や学問を経ていない僧侶(僧侶の恰好をしていても実際には在家と変わりない存在)を指す。「尼」とは女性の出家者、もしくは女性の入道であると解釈される。

ここでは智者との対比において、智慧なく愚かな者たちを代表する存在として記されている。

安心(あんじん)・起行(きぎょう)

「安心」は詳しくは「安置」と「心念」のことで、本来は修業の成果として、心が散乱することなく安定し、信仰心が定まっている状態を指したが、浄土宗の立場では、凡夫の散乱心のままで、極楽往生を確信できること(決定往生 けつじょうおうじょう)を意味している。法然上人によれば「安心といふは心遣いのありさま」であり、上記の「三心」に他ならないとされる。

「起行」とは「安心」に基づく身的行為で、身・口・意の三業をもって阿弥陀仏の西方極楽浄土への往生の為に行う行為である「五念門(ごねんもん))、五種正行(ごしゅしょうぎょう)」を指す。これは世親の『往生論』に明示される、専ら阿弥陀仏とその浄土に関わる五つの実践方法のこと。

浄土宗では、浄土願生者の心構えと実践を「安心・起行・作業(さごう)」で総括するが、その「作業」とは上に述べた「四修」を指している。

邪義(じゃぎ)

教義本来の意味(もしくは宗祖の意図したところ)から離れた誤った解釈。

建暦(けんりゃく)二年正月(しょうがつ)二十三日

建暦二年は西暦1212年、法然上人が80歳の生涯を閉じられた二十五日の二日前に託されたのがこの一枚起請文であることから、この一枚起請文は元祖上人の御遺訓(ごゆいくん)として日々拝読されている。

【現代語訳】

(私のいうところの念仏は)中国や日本において、まことに数多くの智慧者・先達たちが議論を戦わせてきた(仏の御姿を心に念ずる)観想の念仏ではありません。また書物を通して学問を極めたうえで、念仏の意味を理解して称えるところの念仏でもありません。

ただ極楽浄土へ往生を遂げるためには、南無阿弥陀仏と唱えれば間違いなく往生できるのだと思い、心を定めて、称えるほかに特別の配慮も要りません。

ただし(往生を遂げるには)三心や四修と呼ばれる念仏者の在り方が求められますが、それらは皆「必ず南無阿弥陀仏によって往生するのだ」という気持ちを持つことの中で自ずと具わるものなのです。

もし私が今述べてきたこと以外に、さらに奥深い意味を心の中に秘めているとしたならば、(釈尊と弥陀の)二尊がお示し下さっている大慈悲を蒙ることができない、つまり彼の仏の(衆生救済の)本願から漏れ出てしまうことになるでしょう。

(かような)念仏をこころから信じようとする者は、仮に釈尊がその生涯をかけて説かれた教えの全てを悉く学びつくしたとしても、(自分をあたかも)文字の一つも知らない愚かな者であると受けとめて、尼や入道のような無知な者たちと同じであると見なして、智者のように振る舞うことなく、ただ実直に念仏をおこなうべきです。

以上、述べてきた内容に間違いがないことを両手印をもって証明いたします。

浄土の教えにおけるあるべきこころの在り方と実践(当為)は(いま記した)この一紙にすべて尽されています。

(私)源空の考えは、これ以外に特別なことは何一つありません。

私亡きあとに、本来の趣旨から外れた見解が出てくるのを恐れて、今思うところを記し終わりました。

時に建暦(けんりゃく)二年正月二十三日

源空 花押(法然上人の署名と印)

「起請(誓い)」であるとも、弟子たちへの「制誡(いさめ)」であるとも受け取られるこの一枚起請文は、朝な夕なに私たちのお勤めにおいて日常的に拝読される最も有名な御法語です。まさに建暦二年正月二三日当日、愛弟子の勢観房源智上人の請いに応えて著わされたとも伝承され、示寂の直前に記されたことからあたかも遺言の如く受け取られてきました。

その内容は元祖上人の考える「念仏」がいかなるものであるか、そのことを改めてはっきりと宣言され、それ以外に一切の秘め事がないことを明言されています。

釈尊はその生涯の最後に仰りました。

「何ものかを弟子に隠すような教師の握拳(にぎりこぶし)は、存在しない」

仏が示された教えに従い、「智者の振舞いをせず、あたかも愚者の如く、ただ一向に念仏すべきである」

元祖上人の御言葉をそのまま信受すること、それこそが私たち凡夫にとり、弥陀により来迎・引接という最大の救いの契機となることを改めて実感させてくれる御法語であります。

合掌