和尚のひとりごと「伝道掲示板376」

ここに長い旅路を続ける人がいる。

彼の目前に河が現れ、道が阻まれたとしよう。

河の此岸は危険極まりない道であり、彼岸は安全に思える。

彼は筏によって向こう岸に無事渡り終えることができた。

そこで彼はこのように思案した。

「この筏のおかげで私は安全なこちら岸に渡り着くことができた。

この大層、役に立った筏を

これからも担ぎ持って行こう」と。

果たしてこの者は、筏に対して

為すべき行為を為しているであろうか?

目的が果たされたならば、もはやその筏は置いていくべきものであろう。

教えも同様である。

いかに勝れた教えであろうとも、所期の目的が果たされたならば執着せずに捨ておくべきものとなる。

ましてや悪しき教えについてはなおさらである。

和尚のひとりごとNo628「どうなるか より どうするか」

反戦、平和を訴え続けた日本のジャーナリストに武野武治(むのたけじ 1915~2016)という方が居られます。戦前に新聞報道の世界に入られましたが、国益に反する事が書けなかった時代です。報道による「嘘」を目の当たりにする事となりました。記者でありながら真実を書く事が出来なかった悔恨から終戦とともに退社し、「真のジャーナリストとは何か?」、「どうすれば人間が幸せに暮らせる社会が出来るのか?」を念頭に、ジャーナリストとして鋭く深い思索に裏打ちされた言葉を紡ぎ出してこられました。

武野さんは書物の中で、「どうするかを考えない者にどうなるかは見えない。」(週刊新聞『たいまつ』)という言葉を遺されておられます。先の分からない将来だけを見て、「どうなってしまうのだろう?」と不安だけを募らせても仕方のない事です。先ずは目の前をしっかりと見据え、今何をするべきか、どうする事が先決かを考え行動していく事で未来が少しずつ現実味を帯びてくるものです。

『毒箭の喩え』というお話があります。一人の仏弟子がお釈迦様に、世界の常住性や死後の有無を問うのですが、お釈迦様は一つの喩えでもって答えられました。「喩えば或る男が毒矢で射られたとしよう。皆は早く医者を呼んで矢を抜き取ろうとするが、射られた男は、『この矢は誰が放ったのか?どの様な矢であるのか?』と矢についての事が分かるまで抜いてはならぬと叫んだ。しかし、矢についてあれこれ知ろうとするよりも、先ずは体に刺さった矢を抜く事が先決であり、そうしなければ死に至るであろう。」と説かれたのです。重要なのは今の苦しみをどう癒やしていくかという事がお釈迦様の言わんとするところです。

死後に想いを馳せた時、地獄、極楽が有るのか無いのかをあれこれと考えるよりも、有る事を信じて先ずはお念仏申す事が念仏信仰においては大事な事です。非情な悲しみに遭い、「何故こんな苦しみを受けねばならないのか?」とその原因を追求してみても、又「どうして私は生きているのか?」と人生の意味を問うてみても、科学的視点では安らぎを得られません。科学で人生を解明しても人類は単なる進化の過程に過ぎないからです。私達は望むと望まざるにかかわらず、気付いた時には既に人生がスタートしており、平等でない環境の下、不条理な事もある世の中を生き抜いていかねばなりません。生きる事の意味を問うた時、目には見えない信仰の世界が一番の救いとなり、今を生きる我々に生ききる力を与えてくれるものです。後の世でまた逢えるという御教えを生きがいに、共々にお念仏申して過ごして参りましょう。

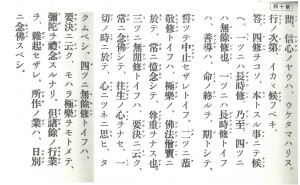

和尚のひとりごとNo622「法然上人御法語後編第十四」

第(しだい)、いかが候(そうろ)うべき。

答(こた)う。四修(ししゅ)をこそ本(ほん)とする事(こと)にて候(そうら)え。一つには長時修(じょうじしゅ)、乃至(ないし)、四(よ)つには無余修(むよしゅ)なり。

一つには長時修というは、善導は「命の終るを期(ご)として誓(ちか)って中止せざれ」と云う。

二つに恭敬修(くぎょうしゅ)というは、極楽の仏・法・僧宝(ぶっぽうそうぼう)に於(おい)て、常に憶念(おくねん)して尊重(そんじゅう)をなすなり。

三(み)つに無間修(むけんじゅ)というは、要決(ようけつ)に云(いわ)く、「常に念仏して往生の心を作(な)せ。一切の時に於(おい)て、心に恒(つね)に想い巧(たく)むべし」。

四(よ)つに無余修(むよしゅ)というは、要決に云く、「専(もは)ら極楽を求めて弥陀(みだ)を礼念(らいねん)するなり。ただ諸余(しょよ)の行業(ぎょうごう)を雑起(ざっき)せざれ。所作(しょさ)の業(ごう)は日別(にちべつ)に念仏すべし」。

要義問答より

四修(ししゅ)

念仏実践に必要な四種の態度や方法。すなわち念仏実践の仕方を示したもの。

浄土宗では願往生者の心構えと具体的な実践について「安心・起行・作業(あんじん・きぎょう・さごう)」という形で概括している。「安心」とは浄土往生を求めるにあたり具えているべき三つの心(三心)であり、「起行」とはその安心に基づいて実践すべき行法(五種正行)であり、「四修」とはそれらの行法を日常生活において策励していく為の四種の態度である。

長時修(じょうじしゅ)

恭敬修、無間修、無余修を臨終の際に至るまで一生涯にわたって継続する事。

恭敬修(くぎょうしゅ)

敬い尊重する態度で実践する事。恭敬の対象は、極楽の阿弥陀仏ならびに菩薩や聖衆、阿弥陀仏の尊像や浄土を説く経典、浄土の教えを説く人々や共に教えを行する者たち、そして仏法僧の三宝であるとされる。

無間修(むけんじゅ)

あたかも遠い故郷の両親を片時も忘れないように、常に極楽への往生の想いを抱き、他の行法によって間断させない事。

無余修(むよしゅ)

専らに阿弥陀仏と西方浄土に関連する行のみを行い、他の行を顧みない事。

憶念(おくねん)

常に心に留め、忘れない事。

要決(ようけつ)

正式には『西方要決釈疑通規(さいほうようけつしゃくぎつうき)』。中国法相宗の祖である慈恩大姉基の撰とされる。西方浄土への往生を勧める為に、弥勒の兜率天との優劣や他の教義との相違などを横断的に注釈した書。

【現代語訳】

伺います。

信心の在り様については既に謹んで承りました。それでは行(おこない)の進め方についてはどのようにあるべきでしょうか?

答えよう。

それは四修を根本とするのです。それは第一の長時修より、第四の無余修に至るものです。

第一の長時修については、善導大師はこのように仰っています。

「命終わるその時まで、誓って中止せざること」。

第二の恭敬修とは、極楽世界にまします仏と教えと修行者の集いという三つの宝に対して、それを常に忘れず心に留め、尊重するように心がける事であります。

第三の無間修とは、『西方要決』によれば、「常に念仏をして往生を願う心を持て、あらゆる瞬間にそのことを心に想うように工夫をこらせ」とある通りです。

第四の無余修とは、『西方要決』によれば、「極楽を求めて阿弥陀仏に礼する心を専らとする事である。その他の種々の行法を交え行じてはならない。すべき事は、毎日のように念仏を行う事である」とある通りであります。

元祖上人の『一枚起請文』に示される如く、「浄土宗の安心、起行」を一言で表すならば「ただ一向に念仏すべし」。

そしてその実践において、心掛けるべき態度がここに示されている。

合掌