和尚のひとりごと「巳(み)の日」

本日、4月15日は「巳(み)の日」とされています。これは十二支(えと)が巳(み)にあたる日であり、12日に一度巡ってきます。「巳」とは「蛇」のことで、縁起をかつぐ方は、この日に金運・財運の成就を願って、白蛇や弁財天にお参りします。

古来より神として崇められてきた「蛇(特に白蛇)」に対しては、強烈な畏敬の念と嫌悪(あるいは畏怖)の念がともに込められていると言われています。

そして時にはこの蛇(あるいは龍)と同一視されたり、あるいは蛇こそがその遣いであると言われているのが、広く親しまれている弁財天(べんざいてん)という女神です。

財宝神としての性格が押し出される前には、弁才天と表記したこの神格は、インドではいしにえの聖典『リグ・ヴェーダ』にすでに現れます。聖なる河「サラスヴァティー」の化身としてその名もサラスヴァティー(水を保つもの)と呼ばれました。

そのいわれからも想像できるように、当初は「水の女神」であり、技芸や学問の女神とされていました。その手には数珠、縄、ヴィーナ(琵琶)、水瓶などを持ち、水辺にたたずむ美しくも優雅な姿で表現されます。

やがてそれが戦闘神としての性格を併せ持つようになります。

5世紀に曇無讖(どんむせん、ダルマクシェーマ)によって翻訳された『金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)』という仏典には、弁才天は八臂(はっぴ、8本の腕を持つ)の尊容を持ち、そこに弓、矢、刀、矛(ほこ)、斧(おの)、長杵(ちょうしょ)、鉄輪、羂索(けんさく、投げ縄)といった武器を携える勇ましい戦闘神としての姿が描かれています。

折しも鎮護国家の教えが強く求められていた奈良時代の日本においては、この弁才天は、仏法を守護するとともにその力で国家を守る護国・護法の神として受け入れられました。

その後、密教の曼陀羅に描かれた姿の影響を受け、いろいろな尊格の図像(イメージ)が表わされる中で、武器を携える戦闘的な弁才天の姿と、両手に琵琶を携える技芸の神としての弁才天の姿へと、そのイメージは両極化していきました。さらに神仏習合の影響下、鎌倉時代には「宇賀神(うがじん、一説には神道の宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)のこと)」と習合(同一視)され、あらゆる財福をもたらす神格として信仰されるようになりました。この「宇賀弁才天(うがべんざいてん)」の姿は、どくろを巻いた蛇と老人の頭を頭上に持つ八臂のお姿で表現されています。

さて、そのように様々な変遷を経てきた弁天さまですが、現在は七福神の一員に数えられているようにわたくしたちに財福をもたらし、またその名の示すように、流れる水のように弁舌さわやかであり、技芸に秀でた女神として、今も広く信仰を集めています。

和尚のひとりごと「伝道掲示板308」

「どのように見、どのような戒律をたもつ人が『安らかである』と言われるのか? ゴータマよ。おたずねしますが、その最上の人のことをわたくしに説いてください。」

「死ぬよりも前に、妄執を離れ、過去にこだわることなく、現在においてもくよくよと思いめぐらすことがない…

(中略)

依りかかることのない人は、理法を知ってこだわることがないのである。

かれには、生存の断滅のための妄執も存在しない。

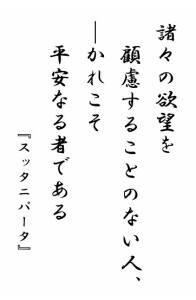

諸々の欲望を顧慮することのない人、──かれこそ<平安なる者>である」

『スッタニパータ』

心の平安に達した聖者は、世間のあらゆる物事や出来事に心患うことがない。

常に自分自身の足で立ち、他と比べることもない。

それはこだわりを離れた仏陀の境地である。

合掌

和尚のひとりごと「伝道掲示板306」

『大般涅槃経』には晩年の釈尊の道行きが描かれています。

”大般”とは大いなる、完全な”という意味、”涅槃”は本来は煩悩が消滅した寂静の境地を表します。

”大般涅槃(マハーパリニルバーナ)”という表現には、師である釈尊はその肉体の死によって、はじめて本当の意味での”涅槃”に入ったのだ、という弟子たちの思いが込められています。

さて人生最後の時を迎えんと故郷カピラヴァストゥに向かう道すがら、鍛冶工のチュンダの施しにより病に罹り、クシナガラのサーラ双樹のもとに身体を横たえ、

従者アーナンダに最後のこの言葉を遺されました。

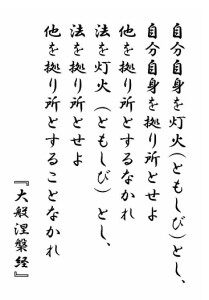

ここで灯火(ともしび)という言葉は、”燈明”であり”州”であると解釈されてきました。

”燈明”は暗闇の中で道を照らすあかりであり、”州”は洪水のなかでも唯一すがることのできる陸地を意味します。

生きていく上での拠り所は、外ならぬ私たち自身(自己)であり、釈尊の説かれた教え(法)である。

このお言葉は「自燈明、法燈明」として広く知られています。

合掌

和尚のひとりごと「伝道掲示板305」

本日より、仏教の開祖である釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)のお言葉をご紹介してまいりたいと思います。

”釈迦(シャーキャ)”とは出身種族の名前で、”牟尼”とは聖者を意味します。

お生まれは紀元前500年ころ、今より2500年前のインドで種族の指導者の息子として生を受け、様々な人生苦の解決を目指して29歳のときに住まいの城をあとにします。

苦行や瞑想(ヨーガ)によって、この苦しみ多き世界からの解脱(安らぎ)を求める様々な修行者(沙門)たちに交じり、時にはバラモンの師に瞑想を学び、時には激しい苦行を実施し、最終的には菩提樹下で静かな禅定に入り世の実相(苦しみの成り立ち)を覚りました。

爾来、80歳でその生涯を全うされるまで、実に45年間にわたり各地を遊行し法を説きました。

そんな釈迦牟尼仏を、私たちは親しみを込めて”釈尊(またはお釈迦さま)と呼びならわしています。

さて、釈尊の金言(残された肉声)と伝えられるものは、古い時代に漢訳された阿含経典や

南方に伝わるパーリ語の聖典、他にもガンダーラや中央アジアの言葉に翻訳されたものが残っています。

釈尊のことばは、誠に直截・簡明で、親しみやすく

わたくしたちの日々の生活の糧となり、心の支えとなるような言葉であふれているように感じます。

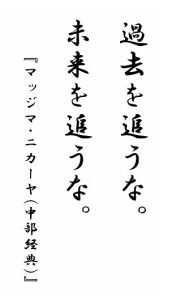

過去を追うな。

未来を追うな。

過去はすでに捨てられた。

未来はまだやって来ない。

だから現在のことがらをよく観察し、

揺らぐことなく動ずることなく、

よく見きわめて実践すべし。

ただ今日なすべきことを熱心になせ。

誰か明日の死のあることを知らん。

『マッジマ・ニカーヤ(中部経典)』

過去や未来、そして現在という言葉は仏教に由来します。

過去とは「すでに過ぎ去ったこと」、未来とは「未だやって来ないこと」

読んで字のごとく、両者ともに目の前に存在しているものではありません。

そして現在とは「現に在る」ことであり、私たちに与えられているのはまさにこれだけだと言えます。

仏教では「時間」が実体として存在するとは考えませんでした。

仏教によれば、”過去、現在、未来”という言葉は、あくまでも物事(現象)が推移する中でその様相を変えるさまを表現しているに過ぎません。

しかしながらここで釈尊が仰っているのは、もっと実践的な意味合いでしょう。

明日にはどうなるか分からない、確かなのは今のこの瞬間だけである

だからこそ今を大切に生きよ、それがここに込められたメッセージのような気がしてなりません。

合掌

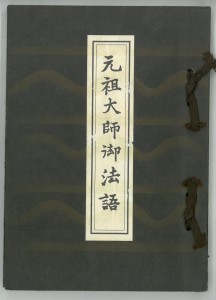

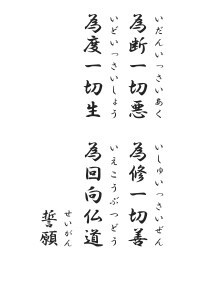

和尚のひとりごとNo545「法然上人御法語後編第九」

真実というは、もろもろの虚仮(こけ)の心のなきをいうなり。虚仮というは、貪瞋(とんじん)等の煩悩(ぼんのう)を起こして正念(しょうねん)を失うを、虚仮心(こけしん)と釈するなり。

総(す)べてもろもろの煩悩の起こることは、源(みなもと)、貪瞋を母として出生(しゅっしょう)するなり。

貪というについて、喜足小欲(きそくしょうよく)の貪あり、不喜足大欲(ふきそくだいよく)の貪あり。いま浄土宗に制(せい)するところは、不喜足大欲の貪煩悩(とんぼんのう)なり。まず行者(ぎょうじゃ)、かようの道理(どうり)を心得て念仏すべきなり。これが真実の念仏にてあるなり。喜足小欲の貪は、くるしからず。

瞋煩悩(しんぼんのう)も、敬上慈下(きょうじょうじげ)の心を破らずして道理を心得んほどなり。

痴煩悩(ちぼんのう)というは、愚かなる心なり。この心を賢くなすべきなり。まず生死(しょうじ)を厭(いと)い、浄土を欣(ねが)いて、往生を大事(だいじ)と営みて、もろもろの家業(かぎょう)を事(こと)とせざれば、痴煩悩なきなり。少々の痴は、往生の障(さわ)りにはならず。

これほどに心得つれば、貪瞋等(とんじんとう)の虚仮の心は失(う)せて、真実心は易く起るなり。これを浄土の菩提心(ぼだいしん)というなり。

詮(せん)ずるところ、生死の報(ほう)を軽(かろ)しめ、念仏の一行(いちぎょう)を励むが故に、真実心とはいうなり。

至誠心(しじょうしん)

往生浄土に求められる三心のひとつで、真実心のこと。

虚仮(こけ)

内面の心と外面への現れが相違・矛盾しているさま。

正念(しょうねん)

八正道に数えられる「正念」は覚りに向かって歩む中で心得るべき正しい思念。ここでは煩悩に曇らされずに、正常な心を保つこと。

喜足小欲(きそくしょうよく)

少欲知足(小欲知足)に同じ。既に得ているものがたとえわずかであってもそれで満足し、それ以上を求めないこと。

不喜足大欲(ふきそくだいよく)

上と反対に、既に得ているものだけでは満足せず、さらに多くを求めること。

敬上慈下(きょうじょうじげ)

目上の人を敬うとともに、目下の人に対していたわり(慈しみ)の心を持つこと。

至誠心(しじょうしん)については、善導大師が解釈して「至(し)というのは真(しん)である。誠(じょう)というは実(じつ)である」と仰っています。つまり真実心こそが至誠心に他ならないと仰っているのです。

真実というのは、一切の偽りの心がないことを指しています。偽りというのは、貪り・苛立ちなどの煩悩を起こして、正しい思念を失ってしまうことを、偽りの心と解釈しているのです。

およそ、煩悩は、元はと言えば貪りや苛立ちという母親から生まれ出る子どものようなものです。

貪りというものについては、多くを望まない慎み深い貪りもあれば、さらに多くを望んで止まない貪りもあります。いま我々浄土の教えにおいてして禁ずべきは、さらに多くを望んで止まない貪りです。まずは念仏を修せんとする者は、このような道理を弁えた上で念仏に励むべきです。これこそが真実の念仏というものです。慎み深い貪りであれば、念仏を行うにあたって大きな障害とはなりません。

怒りや苛立ちの煩悩も、目上の人を敬い、目下の人をいたわる心を保って、物事の道理を弁える程度です。

痴の煩悩とは、愚かな心を指します。この心は賢くすべきです。まずは生まれは死ぬことを繰り返す輪廻の境涯を厭い、浄土を願って、浄土へ往生することこそが大切であると努めて心得て、(反対に)世間のさまざまな生業が(往生よりも)大事だなどと考えないならば、愚かさの煩悩について心配するには及びません。多少なりともこの愚かさがあろうとも、往生に対する大きな障害とはなりません。

この程度の理解をするだけで、貪りや苛立ちといった偽りの心は消え失せて、真実の心が芽生えるのです。これこそが浄土の教えにおける菩提心です。

結局のところ、我々が生きる世間における様々な行いの報いや結果について重きを置かずに、(浄土を目指す)念仏の一行のみを懸命に行うが故に、それを真実心と呼ぶのです。

浄土を欣う者にとり誠の心は重要です。しかしながら三心に数えられるような真実心を保つことは困難なことです。ここで法然上人は、たとえ貪りや怒りといった断ち難い煩悩があっても、それを増長することなく、慎みの態度であれば、往生への障害にはならないと仰っています。貪瞋痴の煩悩を断ち切れないのが私たちの偽らざる姿であること、そのことを思うとき、この御言葉に救われる思いを新たにいたします。

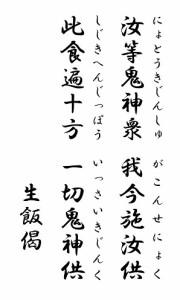

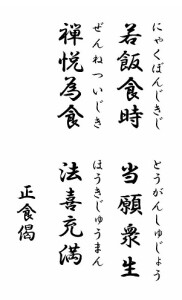

和尚のひとりごと「伝道掲示板301」

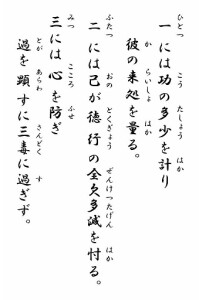

〔原文〕

一、計功多少量彼来処

二、忖己徳行全欠多減

三、防心顕過不過三毒

四、正事良薬取済形苦

五、為成道業世報非意

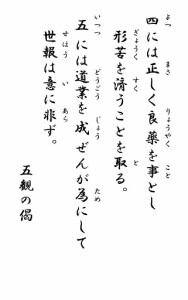

”一つには、目前の食がここに至るまでにかかった労力をねぎらい、感謝の心を持つこと

二つには、己自身がこの食を受けるに値する徳を備えているか、反省すること

三つには、この食に対しての執着は三毒の煩悩に発するものであると肝に銘ずること

四つには、この食は身を養う良薬の如きものであり、また肉体の苦境を救うものであることを思うこと

五つには、この食は仏道を成満せんが為のものであり、世の栄誉とは関わらないものであると考えること”

食作法で唱えらる、各宗で広く用いられている偈。

出典は道宣『四分律行事鈔』。

律の大家道宣がこの五観の偈を考案し、食作法に取り入れたという。

合掌