和尚のひとりごとNo486「法然上人御法語後編第五」

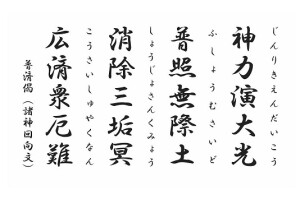

法然上人御法語後編第五「無上功徳(むじょうくどく)」

【原文】

善根(ぜんごん)無ければ此(こ)の念仏を修(しゅ)

して無上の功徳を得んとす。余(よ)の善根多くば、

たとい念仏せずとも、頼む方もあるべし。

然(しか)れば善導は、「我が身をば善根薄少(

ぜんごんはくしょう)なりと信じて本願を頼み、念仏せよ」と勧(

すす)め給(たま)えり。経に、「一度(ひとたび)名号を称(

とな)うるに、大利(だいり)を得(う)とす。

またすなわち無上の功徳を得(う)」と説けり。いかに況(

いわん)や念々相続せんをや。

然れば善根なければとて念仏往生を疑うべからず。

【語句の説明】

無上功徳(むじょうくどく)

善行による報いとして得られる最も優れた徳のことで、

ここでは本願念仏による利益・

功徳が最上であることを表現している。

善根(ぜんごん)

あらゆる善業の本となるもので、無貪・無瞋・

無痴の三善根を数える。反対に貪・瞋・痴(むさぼり・いかり・

おろかさ)は三不善根(三毒)

と呼ばれ悪業の根底にある煩悩である。

「我が身をば善根薄少(ぜんごんはくしょう)

なりと信じて本願を頼み、念仏せよ」

善導大師『往生礼讃』より。

「一度(ひとたび)名号を称(とな)うるに、大利(だいり)

を得(う)とす。またすなわち無上の功徳を得(う)」

『無量寿経』巻下にはこのようにある。

「この人、大利を得たりとす。すなわちこれ無上の功徳を具足す」

【現代語訳】

善き行いを積み重ねることができないからこそ、念仏にすがり、

念仏を修めることでこの上なき功徳を得んとするのです。

もし仮に念仏ではないが善き行いを数多く積み重ねているのならば

、たとえ念仏を称える事なくしも頼る手立てがあるのでしょう。

そのようなわけで善導大師は「

自分自身は善いとされる行いを積むこと至極わずかである、

そのように信じて仏の本願に頼り、念仏を行う事だ」

と勧められているのです。経典には「ひとたびでも念仏を申せば、

大いなる利益を得ることにつながる、

つまりこの上なき功徳を手に入れることができる」

と説かれています。

ましてや念仏を絶えず相続し続けるならばその功徳が大きいことは

言うまでもありません。だからこそ、

日ごろより善き行いを積んでいないからという理由で、

念仏による往生を疑うようなことがあってはならないのです。

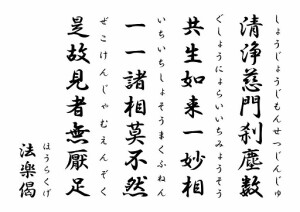

法然上人は『選択集』でこのように述べる。

「無上功徳とは、これ有上に対する言なり。

余行を以て有上と為し、念仏を以て無上と為す」

仏の本願に誓われ、

間違いない正しい行として保障された念仏と他の行の違いはかくの

如く、

私たちはただ安心して念仏を頼りとし、

仏の名号を称えるだけでよいのである。

合掌