和尚のひとりごとNo355「実りをいただく幸せ」

浄土宗のお勤めの一つに「十夜(じゅうや)法要」というお念仏を申す行事が御座います。「お十夜」「十夜講」「十夜念仏」とも言われますが、元々は陰暦の十月五日の夜から十五日の朝まで十日十夜に渡って勤められる法要でした。現在では十月から十一月にかけて、全国の浄土宗寺院で広く勤められています。

この法要は、浄土宗で最も重要な経典の一つである『無量寿経』に、「この世において十日十夜の間、善行を行うことは、佛の国で千年間善行を積むことよりも尊い」と説かれている内容によって、その教えを実践したものです。御佛様の在します世界で善い事をするのは良い環境が整っているので行いやすいですが、悩み苦しみの多いこの世の中で善い事を行うのは非常に難しいものです。様々な欲望によって、時には自分勝手な考えをしてしまう場合もあります。また思い通りにいかないと腹を立ててしまったりするからです。そんな世の中で、十日十夜に渡って善行を修める事は非常に尊い行いとなるのです。

“法要のいわれ”としては、今から550年程前の室町時代に、伊勢守(いせのかみ)平貞経(たいらのさだつね)の弟貞国(さだくに)が、京都天台宗の真如堂(しんにょどう)で勤められたのが始まりとされております。信仰篤き貞国公が出家を志した時、枕元に一人の高僧が立ち、出家せずとも今の身分のままで救われる阿弥陀様の功徳を説き聞かされ、出家をやめ、兄に代わって家督を継ぐことになりました。すると大いに繁栄し、そのお礼の心を込めて修めたものとも言われています。

その後、明応四年、1495年に浄土宗の大本山の一つである鎌倉光明寺の第9世・観譽祐崇(かんよゆうそう)上人が、後土御門(ごつちみかど)天皇に招かれ、宮中においてお念仏の御教えを説かれ、さらに真如堂の僧侶と共にお念仏を唱え、光明寺で法要を行うようになりました。これが浄土宗でのお十夜の始まりになっています。現在では十日十夜から短縮して勤められる場合が多いのですが、たった一日或いはわずか数時間のお勤めでも尊い行いであり、十声一声(とこえひとこえ)でも救われるお念仏であります。

阿弥陀様が法蔵菩薩であった修行時に、お念仏を申す全ての人々を救うと誓われ、そのお誓いが叶い、誰もが救われていく道を私たちにお示しくださいました。そのことに感謝し、気候的に過ごしやすい実りの秋にお念仏申して過ごして参りましょう。

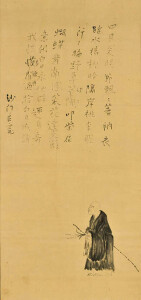

和尚のひとりごと「伝道掲示板139」

早島鏡正師『ゴータマ・ブッダ』より

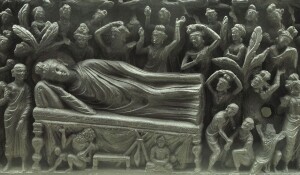

入滅を予感したブッダは頭北面西右脇(ずほくめんさいうきょう)の姿で横たわったが

背後に悲しみ咽ぶ従者アーナンダの声をきく。

悲しみを諫め四半世紀にわたり道行をともにした弟子にかけた言葉。

「およそ、生じ、存在し、作られ、破壊されるべきものであるのに、それが破壊しないようにということが、どうしてありえよう…」

いつの世でも時を共にした者の死は悲しい。

果てしない長大なる時間の流れに比べれば、それがほんのつかの間のあいだでのことであったとしても。

そしてブッダは臨終に際し、再び諸行無常の理を説き

残された者が自らの修行の完成の為に、怠ることなく励むように諭した。

ロリヤン・タンガイ(現在のパキスタン)出土の仏涅槃浮彫

和尚のひとりごと「伝道掲示板137」

“菩薩正念(しょうねん)を以て世間を觀(み)るに

一切(すべて)皆(みな)業縁(ごうえん)より得たり

一切法(すべてのもの)を觀察(み)るに悉く因縁より起る

生なきが故に滅なし”

因縁所生であることは実体として存続し得ないことを意味する

実体として存在しないのであれば

それが滅することも生ずることも成立し得ないであろう..

60巻本『華厳経』を訳出した仏陀跋陀羅は天竺(てんじく)禅師とも称された。

同学の僧伽達多(サンガダッタ)とともに罽賓(カシミール)に至った際に中国僧の智厳に請われ東行を決意したという。

現在のインド、ジャンムー・カシミールにある仏教僧院に描かれた仏たち

和尚のひとりごと「伝道掲示板136」

“佛言はく、一切の法の自性は本来寂静にして、自性涅槃なり、

涅槃の故に自性は認むべからず、故に自性なしと説きぬ

諸法は衆生が相ありと執計せるが故に有り

然れどもこれ假の名にして實は無きなり

次に諸法は因縁によりて成りたるものなれば假に有るものにして實はなきなり

次に諸法の本性は見るべからず、聞くべからず生もなく滅もなきなり”

諸法を成り立たせる原因と条件があって初めて名としての体を持つ。

従って自性は存在しない。

そして我々衆生が見かけの世界に相貌ありと計らうが故に有る。

従って実体なき仮のものである。

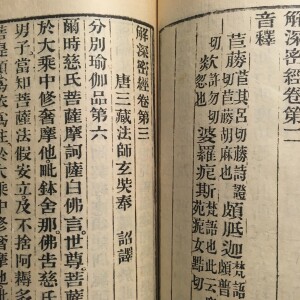

『解深密経』は仏の深密の教えが解明された経であり

唯識の深義(じんぎ)が闡明されている。