和尚のひとりごとNo192「法然上人御法語第十七」

~仏の名号は全ての道を含んでいる~

【原文】

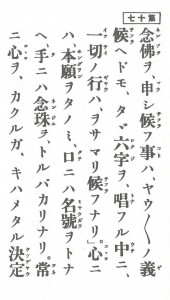

念仏を申(もう)し候(そうろ)うことは、様々(ようよう)の義候(そうら)えども、ただ六字を唱(とな)うる中(うち)に、一切の行はおさまり候(そうろ)うなり。心には本願を頼み、口には名号(みょうごう)を称(とな)え、手には念珠(ねんじゅ)を取るばかりなり。常に心をかくるが、極(きわ)めたる決定往生(けつじょうおうじょう)の業にて候うなり。

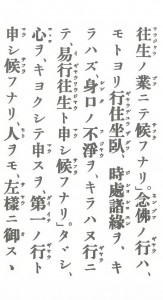

念仏の行(ぎょう)は、もとより行住坐臥(ぎょうじゅうざが)、時処(じしょ)諸縁(しょえん)を嫌(きら)わず、身口(しんく)の不浄(ふじょう)を嫌(きら)わぬ行(ぎょう)にて、易行(いぎょう)往生(おうじょう)と申し候うなり。

ただし、心を浄(きよ)くして申すを、第一の行と申し候うなり。人をも左様(さよう)に御勧(おすす)め候うべし。ゆめゆめ此(こ)の御心(おんこころ)は、いよいよ強くならせ給(たま)い候うべし。

(勅伝第25巻)

【ことばの説明】

易行往生(いぎょうおうじょう)

「易行」とは、他力である阿弥陀仏の本願力によって浄土へ往生することを目指す行法の事。自力による難行道との対比で語られる。

この難易二道は曇鸞大師の『往生論註』に記されるのを嚆矢とするが、元はインドの祖師である龍樹菩薩に帰せられる『十住毘婆沙論』に、菩薩が「菩薩阿毘跋致(あびばっち)を求むる」二種の道として説かれている。「阿毘跋致(アヴァイヴァルティカ、avaivartika)」とは不退転の境地で、菩薩がもう決して仏道修行の道のりを退く事のなくなった高い境地のこと。

その易行、具体的には仏の本願に誓われた念仏という行いやすい行によって極楽往生を果たす事を易行往生と表現している。

様々(ようよう)の義

念仏を称えることに包含される様々な意義。

元祖上人にとり往生浄土に向けた一切の行法は悉くこの六字名号を称える中に収まっている。勢観房源智に授けた『一枚起請文』に云く「三心四修(さんじんししゅ)と申もうすことの候(そうろう)は、皆決定(けつじょう)して南無阿弥陀佛にて往生するぞと思おもううちにこもり候なり」。浄土願生者に枢要なる心構えである三心も、念仏実践の在り様を示す四修も、あるいは世親菩薩が『往生論』で説示した往生の為の五つの行法である五念門も、すべて六字名号すなわち”南無阿弥陀佛”を称える中に込められていると言われる。

六字(ろくじ)

南無阿弥陀佛の六字名号のこと。南無はnamas、すなわち帰命すること、阿弥陀仏の原語は、amitābha(アミターバ、無量の光明)あるいはamitāyus(アミターユス、無量の寿命)とする説が有力。その意味をとれば、阿弥陀と名付けられる覚者に対して私は帰依しますとの意。

善導大師『観経疏』玄義分には「南無と言うは、すなわちこれ帰命、またこれ発願回向の義。阿弥陀仏と言うは、すなわちこれその行なり」とあり、浄土宗ではこの六字名号を「南無」に表される浄土往生への「願い」と、「阿弥陀仏」で表される念仏という「行い」を共に具足する事で私たち凡夫の即得往生が可能となると解釈する。

行住坐臥(ぎょうじゅうざが)

日常の立ち居振る舞い全てをこの四文字(四威儀)で表現する。本来は僧尼(出家)が律に基づく生活の中で守るべき作法を指した。

「行」は、行く事、あるいは行ずる事。「住」は留まる事。「坐」は座る事、「臥」は横たわる事。

【現代語訳】

念仏を称えるという行為の中には、実に様々な意義がありますが、ただ(南無阿弥陀佛という)六字名号を称える中に、一切の行法が収まっているのです。心中では仏の本願を拠り所とし、口では仏の名号を称え、手には数珠を手繰るばかり(で他の行をあえて行わず念仏を称えるのみ)。常にこのように気にかけることが、往生が確かなものとなる、この上ない行いとなるのです。

念仏の行というのは、日々の生活のあらゆる場面においても、例えば時間や場所や生きていく上での様々な関わりや状況を選ばず、身体による動作や言語表現が浄らかではないことさえも問わない行であることは言うを待ちません。(まさにそのことによって)行いやすい行による往生であると言われるのです。

とは言え、心を浄らかなるものにして称える念仏は、最も勝れた行であると申します。自分以外の他人にも、まさにそのように勧めるべきです。是非とも心して上に述べた御心を堅固なものとしてください。

「一心に専ら弥陀の名号を念じ、行住坐臥、時節の久遠を問わず、念々に捨てざる」こと

これが浄土宗における御念仏の定義である。

善導大師は『観無量寿経』の心を汲み、仏の真意を上記のように表し、法然上人はこれを承けて、弥陀の大慈悲による救済を自ら体現された。身が浄らかなこと、言葉が正しいこと、そして何よりも心が寂静であること、仏教の理想は確かにそうである。しかしながら今この場でそれを実践することはた易いことではない。時を待たずに、今私たち凡夫にできる正しい実践、それこそが口に名号を称えることであり、その六字名号に一切の行、言い換えれば一切の功徳が込められているのである。

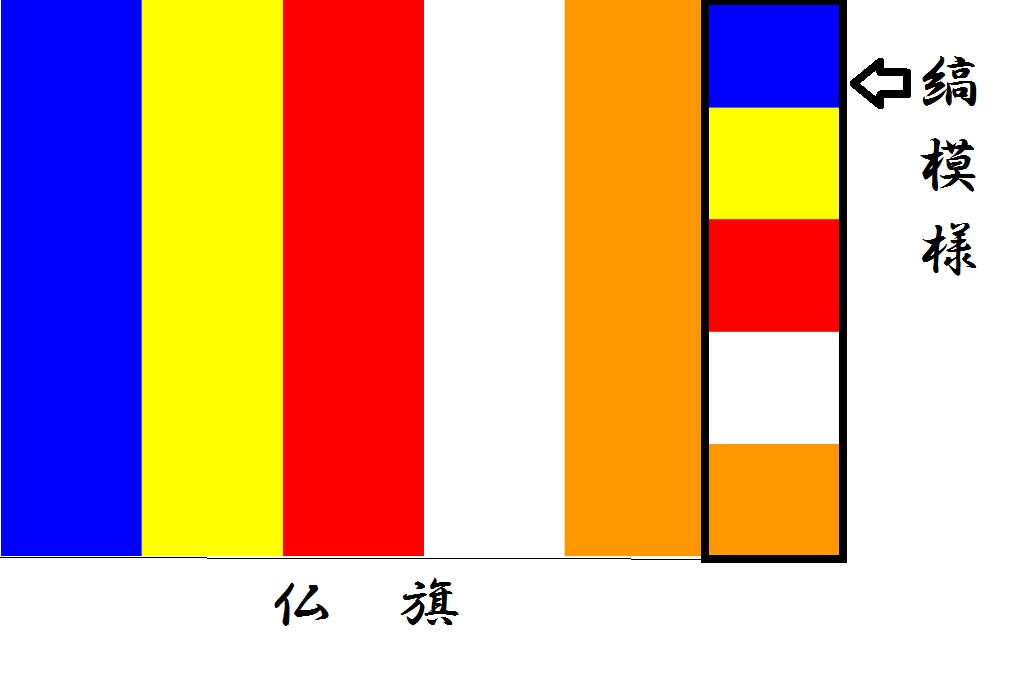

和尚のひとりごとNo191「仏旗」

お寺に参拝された時にカラフルな旗が掲げられているのをご覧なったことがあると思います。今回は、その旗についてのお話です。

旗は仏旗と申します。「六色仏旗」「六金色旗(ろっこんしょくき・ろっこんじきき)」と呼ぶことも御座います。

仏旗は、仏教を象徴する旗。お釈迦さま(仏陀)の教えを守り進んでいくシンボルとなるものです。

旗は五つの色からなります。青・黄・赤・白・橙です。

「六色仏旗」「六金色旗」なのに五色であるのは、五色を合せて一色としているからです。

仏旗は縦五色が並んでいて、最後に色をかさねた縞模様(しまもよう)があり、この部分を一色と数えて六色になります。(写真参考)

この色にはそれぞれ意味があります。

お経の『小部経典』に、「無礙解道」(むげげどう)という項の中に、仏陀が力をはたらかせる時、仏陀の体から青・黄・赤・白・橙および「輝き」の六色の光が放たれる、と書かれています。

青は仏陀の髪の毛の色。心乱さす力強く生き抜く力「定根(じょうこん)」を表します。 黄は燦然と輝く仏陀の身体。豊かな姿で確固とした揺るぎない性質「金剛(こんごう)」を表します。 赤は仏陀の情熱ほとばしる血液の色。大いなる慈悲の心で人々を救済することが止まることのない働き「精進(しょうじん)」を表します。 白は仏陀の説法される歯の色。清純なお心で諸々の悪業や煩悩の苦しみを清める「清浄(しょうじょう)」を表します。 橙は仏さまの聖なる身体を包む袈裟の色。あらゆる侮辱や迫害、誘惑などによく耐えて怒らぬ「忍辱(にんにく)」を表します。 五色の縞模様は「輝き」を表しています。

青・黄・赤・白・橙の仏旗ですが、普段,私たちが見慣れている仏旗の色とは違います。

これは、青・黄・赤・白・橙の仏旗が1950年に世界仏教徒連盟に決められた新しいものだからです。

緑・黄・赤・白・紫の仏旗は古くから日本で使われていた色になります。

玉圓寺は古くある方の緑・黄・赤・白・紫の仏旗を掲げています。

寺院によってどちらを掲げるか違いがありますが、仏旗は仏教徒のシンボルです。

お寺で仏旗を見かけられたときには、この和尚のひとりごとの話を頭の隅にでも思い出していただければと思います。

和尚のひとりごとNo190「法然上人御法語第十六」

~他なる力~

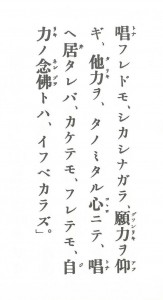

【原文】

念仏の数(かず)を多く申す者をば、自力(じりき)を励むと云う事、これまたものも覚(おぼ)えず浅ましき僻事(ひがごと)なり。ただ一念二念(いちねんにねん)を称(とな)うとも、自力の心ならん人は、自力の念仏とすべし。

千遍(せんべん)万遍(まんべん)をとなえ、百日(ひゃくにち)千日(せんにち)、夜昼励み勤(つと)むとも、偏(ひとえ)に願力(がんりき)を頼み、他力(たりき)を仰ぎたらん人の念仏は、声々念々(しょうしょうねんねん)、しかしながら他力の念仏にてあるべし。

されば三心(さんじん)を発(おこ)したる人の念仏は、日々夜々(にちにちやや)、時々尅々(じじこくこく)に称(とな)うれども、しかしながら願力を仰(あお)ぎ、他力を頼みたる心にて称(とな)え居(い)たれば、かけてもふれても自力の念仏とは云うべからず。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

他力の念仏/自力の念仏

「他力の念仏」とは阿弥陀仏の本願力によって往生を果たそうとする立場に拠るものであり、「自力の念仏」とは自己の行ずる念仏の功徳によって往生を果たそうとする立場に拠るものである。そもそも仏の名を呼ぶという行為としての念仏は能動的たらざる得ないものであり、仏の名を称えるという行為自体は一緒だが、その心が異なっていると理解する。

僻事(ひがごと)

間違いや誤りの意。また事実にあわない様。

願力(がんりき)

阿弥陀仏の本願の力の事。本願の力(本願力)とは、本願が成就し仏と成った(覚ってブッダとなった)ことによって得られた力。そもそも誓い自体が達成困難であればある程、成就した結果として得られる力も絶大であると考えられたのは、古代インドのバラモン教の伝統的な考え方である。まさにそれが民衆が聖者に対して持つイメージ(期待)であった事が想像できる。

阿弥陀仏は修行時代(因位の菩薩時代)、法蔵という一比丘として衆生救済の誓願を立て、長大な期間に渡り困難な道を歩んだ結果、偉大なる救済の力すなわち本願力を獲得しており、私たちはその本願力に乗ずる事で往生を果たす事が出来るのである。

三心(さんじん)

阿弥陀仏の浄土である西方極楽世界に往生しようと望む者が持つべき三つの心構え。至誠心・深心・回向発願心のこと。一言で述べれば真実心で往生を願う心である。

『観経』には「衆生あってかの国に生ぜんと願せば、三種の心を発すべし」とあり、また「三心を具する者は、必ずかの国に生ず」ともある。三心は浄土願生者が持つべき精神的様態であり、同時にそれを具足すれば往生が叶うとされていた。

法然上人は善導大師の所説を受けて、師と同様に三心を重視する。すなわち『選択集』において善導大師の次の文言を引用する。「三心はこれ行者の至要なり」そして「もし一心をも少かけぬれば即ち生ずることを得ず」、つまり三心が一つも欠けることなく具足しなければ往生は叶わないとされているのである。しかし一方で、行為としての念仏を相続する中で、三心は自ずと具わってくるという元祖の言葉も残されている。

【現代語訳】

「念仏を行う回数が多い人というのは自力に頼り念仏に励む人だ」などと言う事は、道理をわきまえないばかりか、事実にあわない様は驚くばかりです。(このように数に拘るのであれば、回数が少ない)僅か一回か二回の念仏しか称えることがないとしても、それが自力の心にて行うものであれば、自力の念仏であるとすべきです。

千遍万遍の念仏を称え、あるいは百日千日にわたって、昼夜問わず念仏に勤め励んだ場合でも、それがただひたすらに(阿弥陀仏の)本願力に頼り、他力(仏の力)を尊ぶ人の称える念仏であれば、一声一声の念仏が、悉く他力の念仏であるとされるべきなのです。

だからこそ三心を起こし(誠の信心を確立した)人の念仏は、毎日、毎晩のように、絶え間なく称え続けたとしても。それら全ては仏の本願力を尊び、(自分ではない)仏の他力を拠り所とする心持(こころもち)にて称えているのですから、決して自力の念佛と呼ぶべきものではありません。

ここでは「他力の念仏」が、「自力の念仏」との対比で、念仏のあるべき姿として語られている。自力ではない他力の念仏であるからこそ、極楽浄土に迎えとられてゆく。「他力」とは自分ではない「他」なる存在(絶対他者)である阿弥陀仏の力である事からそう呼ばれている。そしてその「他力の念仏」は仏の本願力に頼り往生を果たそうとする。つまり往生にとり決定的な要因となるのは仏の本願力であり、その本願の力への信こそがここで求められているのである。

またそれは「三心を発したる人の念仏」であるとも言い換えられている。「三心」とは願往生者の心構えとして求められた三つの心であるが、畢竟、誠の信心の事である。

「三心すでに具すれば、行として成ぜずということ無し。願行すでに成じて、もし生ぜずといわばこの処、有ること無し」

三心こそが往生の正因ともなる事を示された善導大師の御心を正統に受け継いだ元祖の御法語である。

合掌

和尚のひとりごとNo189「咲いて散ってまた咲く準備」

散る桜 残る桜も 散る桜

この歌は、江戸時代に活躍された良寛上人という方が詠まれた辞世の句<死に臨んで詠まれた歌>です。今は、たとえどんなに綺麗に咲いている桜であったとしても、いつかは散ってしまうという意味です。それと同じ様に、我々人間もどんなに健康で元気に過ごしていても、いずれ命尽きる時がきます。その事をしっかりと、我がごととして受け止めておきましょうという事です。

この歌は、江戸時代に活躍された良寛上人という方が詠まれた辞世の句<死に臨んで詠まれた歌>です。今は、たとえどんなに綺麗に咲いている桜であったとしても、いつかは散ってしまうという意味です。それと同じ様に、我々人間もどんなに健康で元気に過ごしていても、いずれ命尽きる時がきます。その事をしっかりと、我がごととして受け止めておきましょうという事です。

「良馬(りょうば)は鞭影(べんえい)に驚く」という言葉があります。「良馬」、良い馬と言うのは「鞭影」、鞭(むち)の影を見ただけで走り出すと言われます。鞭で叩かれて走る馬は普通の馬です。鞭で叩かれても走らない馬は「駄馬(だば)」と言われます。これを人に喩えて、他所(よそ)に吹いた無常の風を見て、自らの無常を悟っていく事が仏教を知る事だと言われます。無常を我がごとであると知る事は、今日のこの今、生(せい)ある事の尊さを知る事でもあると言い換える事が出来るからです。

浄土宗の二祖、聖光(しょうこう)上人は「死を忘れざれば八万の法門を、自然(じねん)に心得たるものにあるなり。」と説かれました。「死」という事を常に忘れず、我がごととして受け止めていくという事は、八万もあると言われる仏様の御教えを全て心得たものと同様だという意味です。そしてこの聖光上人は「念死念仏(ねんしねんぶつ)」と、いずれ死んでいかねばならない我が身であるという事を常に忘れず心に刻み、「南無阿弥陀佛」とお念仏を申して過ごしていかれたお方です。

しかしこの世で命尽きても終わりではなく、その次に往く世界があります。それが西方極楽浄土です。そしてその国へ往くには、阿弥陀佛という仏様に救っていただかねばなりません。何故ならば自分の力では往く事が出来ないからです。その為の手段が「南無阿弥陀佛」とお念仏を申す事です。「南無阿弥陀佛」と唱えたその声を聞いて、阿弥陀様がお迎えに来てくださるのです。その阿弥陀様の御救いの力を、他力(たりき)と言います。我々の力ではどうする事も出来ない後の世は、全て仏様にお任せすれば良いのであります。西方極楽浄土に往けば、蓮の台(うてな)に生まれさて頂けます。その為に、今、力のある時に「南無阿弥陀佛」と唱え、共々に往生させていただく為の準備をして過ごして参りましょう。

和尚のひとりごとNo188「法然上人御法語第十五」

前篇 第15 信行双修(しんぎょうそうしゅ)

~行が心をつくる~

【原文】

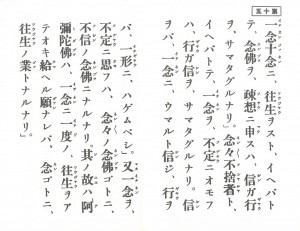

「一念(いちねん)十念(じゅうねん)に往生をす」といえばとて、念仏を疎相(そそう)に申(もう)すは、信(しん)が行(ぎょう)を妨(さまた)ぐるなり。「念々不捨者(ねんねんふしゃしゃ)」といえぱとて、一念を不定(ふじょう)に思うは、行が信を妨ぐるなり。信をば一念に生(う)まると信じ、行をば一形(いちぎょう)に励むべし。また、一念を不定に思うは、念々(ねんねん)の念仏ごとに、不信(ふしん)の念仏になるなり。その故は、阿弥陀仏は、一念に一度の往生をあて置き給(たま)える願なれば、念ごとに往生の業(ごう)となるなり。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

信行双修(しんぎょうそうしゅ)

信と行の双方を偏りなくともに修める事。「信」とは阿弥陀仏への信、あるいは本願力への信仰の事、そして「行」とは称名念仏の事である。

法然上人の在世時またその後継者の時代には、この信と行に関する様々な見解が生じたが、大別すれば「信」を重視する立場(安心派)と「行」を重視する立場(起行派)とに分かれる。そして前者は、たった一度でも唱えれば阿弥陀仏の本願に応えるに十分であり、信心が確立し、結果往生を果たす事ができるという立場(一念義)に近づき、後者は臨終を迎えるまでは可能な限り多くの念仏を唱えなければならないとする立場(多念義)に近づく傾向が強いとされる。しかしながら法然上人の立場はいずれとも異なるように思われる。つまりこの御法語にも示されるように、一たびの念仏で往生出来る事を信じながらも一生涯に亘って念仏を相続すべし、というのが元祖の立場である。

浄土三部経に数えられる『無量寿経』においては第十八願に「乃至十念」「乃至一念」と説かれ、「一念・十念」でも往生は可能であるという事になる。また善導大師『往生礼讃』にも「下十声一声に至るまで仏願力をもって往生する」事が可能であるとされている。

疎相(そそう)

「疎想」とも表記される。粗略なさま。またそのような心の在り様。

念々不捨者(ねんねんふしゃしゃ)

浄土宗立教開宗の文とされる次の一節「一心専念弥陀名号 行住坐臥 不問時節久近 念々不捨者 是名正定之業 順彼仏願故」より。これは善導大師『観経疏』散善義の一文で、法然上人は大蔵経を閲覧する事三度、ようやくこの一節に出遭い専修念仏に開眼したと伝えられる。

一形(いちぎょう)

「形(ぎょう)」とは私たち人間の身体の事。「一形」とは一人の人間の一生涯、その身体が存続する間の事。

【現代語訳】

「わずかに一回や十回、念仏を唱えれば往生はできるのだ」と(経典に)説かれているからと言って、念仏をいい加減に唱えれば、(本願への)信仰が修行を妨げる事になります。(反対に)「念仏を常に相続し怠る事がない(のであれば往生が叶う)」と(善導大師によって)解釈されているからといって、「一回の念仏では往生は確かなものとはならない」と考えるのは、修行が信仰を妨げている事になってしまいます。(つまり)信仰の面では「一回の念仏で往生を遂げられる」と信じながら、修行実践の面では、一生涯に亘って(念仏の)行に励むべきなのです。

また、「一念(一回の念仏)では往生は定まらない」と考えるならば、(その結果として)一声一声の念仏が、その度ごとに「不信の念仏」となってしまいます。何故ならば、阿弥陀仏(のたてられた本願)によれば、一念ごとに一度の往生を割り当てられた願いなのであり、(つまり)念仏を行うたびにそれが往生の為の行いとなっていくからです。

法然上人の立場では「安心」と「起行」をともに具足してこそ往生が叶う。この御法語には法然上人の人間観が示されていると考える。確かに確固とした「信」を確立し、それを根拠とした念仏「行」を実践すれば、一遍ないし十遍の念仏で往生は確かなものとなるであろう。しかしながら私たち凡夫にとり、「信ずる事」加えて何よりもその「信ずる事」を持続する事が如何に困難であることか。だからこそ「行」により自らを励まし、「信」を深める事が何よりも大切なのである。

末世の凡夫に仏が残された道、私たちが仏道の歩みを弛まぬものとする事ができる唯一の道、

それこそが易行道としての「念仏」ではないだろうか?

合掌

和尚のひとりごとNo187「傳燈師」

残念なことに新種のウィルスの感染が広がっています。思えば様々な災害や疫病等により、私たちの生活は大きな影響を蒙ってきました。そのような中で、私たち共通の願いは、全ての生きとし生けるもの(一切有情)が平穏無事に暮らしていける世界であり、その願いにこそ仏心が宿ります。一刻も早くこの事態が終息に向かうことを心より祈念致します

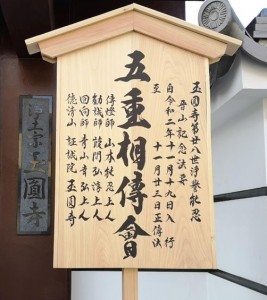

本年11月に五重相傳會を厳修を致します。その案内をご覧になられて、「傳燈師」とはなんですかと尋ねられることがあります。

今回は、門前の高札にあります五重相傳の三役「勧誡師」「回向師」「傳燈師」についてご紹介させていただきます。

「勧誡師」とは、受者に浄土宗の教えを分かりやすく解説し、その精神を伝える僧侶です。勧誡師の勧は善をすすめ、誡は悪を誡めるという意味があります。そして、念仏信仰の中にその生涯を全うし、往生浄土の素懐を遂げるために、念仏を申す仏教徒として、明るくたくましく生きてゆく道を受者にすすめるのが勧誡師の役割であります。

「回向師」とは、五重相傳會中に行う勤行の中で特別な回向(供養)をする僧侶のことです。

また同時に「回向師」は、法要の諸作法や注意事項などを指導したり、法要全体の進行・統括も行います。いわば、監督のようなものです。

そして最後に「傳燈師」ですが、

「傳燈」とは、仏法を灯火にたとえて、その火が絶えないように、師匠から弟子へと仏法の正統な教えを脈々と相伝していくことを意味します。伝えられる教えを「伝法」と申します。

つまり「傳燈師」とは、お釈迦さまから法然上人へと受け継がれてきた教えを受者に伝え授けることができる僧侶のことです。

五重相傳は特別な僧侶によって行われる法要です。いわば一期一会の法要であり誠に得難き仏縁であります。是非ご参加ください。

和尚のひとりごとNo186「心は同じ花のうてなぞ」

「シャボン玉」という童謡があります。子供の頃に聞いたり、歌った事のある方も多いと思います。

シャボン玉飛んだ 屋根まで飛んだ

屋根まで飛んで こわれて消えた

シャボン玉消えた 飛ばずに消えた

生まれてすぐに こわれて消えた

かぜかぜ吹くな シャボン玉飛ばそ

野口雨情(のぐち うじょう)さんの書かれた詩です。野口雨情さんは宗教的な意味合いの深い詩を沢山創られております。この詩でシャボン玉は儚い命を表しています。日本でお念仏の御教えを弘めてくださった法然上人は、我々の儚い命を「朝露(あさつゆ)の如し」と示されました。葉っぱの上の露は、いつ落ちて消えるか判りません。たとえ葉の上に残っていたとしても、陽に照らされれば、いずれ消えていきます。我々の命というものは朝露の様に、或いはシャボン玉の様に儚い命であります。屋根まで飛んだシャボン玉はいくつあるでしょうか。飛ばずに消えたシャボン玉もあるでしょう。色々な御縁を頂戴して皆、一生懸命生きています。どんな一生を送ったとしても、「屋根まで飛んでこわれて消えた」の詩と同様に、いずれ亡くなっていかねばならないのがこの世での命です。

野口雨情さんの子供さんは生まれてすぐに亡くなったそうです。或る日、雨情さんの近くの子供達がシャボン玉を飛ばして遊んでいました。それを見た雨情さんは、「もし我が子が生きておったなら、今頃はこの子供達と一緒に楽しく遊んでいただろうな。」その様に亡き幼子(おさなご)に想いを馳せて書いた詩だと言われています。大正時代のお話ですから、その当時は幼くして亡くなる子供が多くいました。今の様に医療技術も、食事の面でも恵まれていなかった時代です。雨情さんはその後、何人かのお子様を授かっておられますが、幼くして亡くした子供の事はいつまでも忘れられずに、この「シャボン玉」の詩に託されたと言われています。「かぜかぜ吹くなシャボン玉飛ばそ」は、「諸行無常の風よ、吹いてくれるな」そんな思いで、親の切なる願いで書かれたのだと思われます。諸行無常の世の中ですから、たとえ屋根まで飛んでも消えていかねばなりません。しかし「必ず御浄土に参らせていただく。間違いなく阿弥陀様に迎えとっていただいて、西方極楽浄土に往生させていただくのだ。」と、口に南無阿弥陀佛とお念仏を唱えるのが浄土宗のお念仏です。この世で命尽きても、後の世は御浄土の蓮の台(うてな)に生まれさせていただける。そして縁ある方とまた再会出来ると思い定めて、日々共々にお念仏申して過ごして参りましょう。

和尚のひとりごとNo185「法然上人御法語第十四」

前篇 第14 専修念佛(せんじゅねんぶつ)

【原文】

本願の念佛には、独り立ちをせさせて、助(すけ)を差(さ)さぬなり。助というは、智慧をも助に差し、持戒(じかい)をも助に差し、道心(どうしん)をも助に差し、慈悲をも助に差すなり。

善人は善人ながら念佛し、悪人は悪人ながら念佛して、ただ生まれつきのままにて念佛する人を、念佛に助差さぬとは云(い)うなり。

さりながら、悪を改め、善人となりて念佛せん人は、佛の御心(みこころ)に適(かな)うべし。

適わぬもの故に、「とあらん、かからん」と思いて、決定心(けつじょうしん)起こらぬ人は、往生不定(ふじょう)の人なるべし。

(勅伝第21巻)

【ことばの説明】

専修念佛(せんじゅねんぶつ)

阿弥陀佛の浄土へ往生を遂げる手段として、他の行を交えずに、専ら念佛のみを修めること。特に口に出して「南無阿弥陀佛」と称える事(称名念佛、口称念佛)を最も重視した法然上人門下の宗教的立場を表現する言葉。

智慧

インドの原語の智(jñāna ジュニャーナ)と慧(prajñā プラジュニャー)はほぼ同義であり、法(ものごと)を分析・弁別し、それが何ものであるか判断しようとする心の働きのこと。佛道修行に不可欠とされてきた三学(持戒・禅定・智慧)の一つに数えられるが、浄土門においては三学非器の自覚(凡夫であることの自覚)を前提に、阿弥陀佛の本願に頼り、念佛により往生を果たすことが目指される。

持戒(じかい)

戒をたもつことによって、悪しき行いを謹み、善き行いを習慣づける事。「戒」の原語はśīla(シーラ)で、本来は性格、傾向、習慣を意味する言葉だったが、次第に繰り返し行われる善なる行為すなわち「道徳的な生活習慣」を意味するようになった。

「持戒」は三学の筆頭に数えられ、生涯にわたって円頓戒(えんどんかい)の遵奉者(じゅんぽうしゃ)として持戒堅固(じかいけんご)な生活を貫いた法然上人によれば「戒はこれ佛法の大地」であるという。これは念佛者の中に破戒無慚(はかいむざん)に走る者たちがおり、それを戒めたものだと考えられる。その一方、極楽への往生の要件としては持戒は必ずしも求められておらず、念佛の一行のみが往生の要件である事が繰り返し強調されている。それは佛の慈悲が一切衆生(あらゆる機根の者)を救わんとする平等性に基づくものだからである。

道心(どうしん)

道心とは菩提心の事。菩提心(bodhi-citta ボーディチッタ)とは、菩提すなわち悟りを求め、体得したいと願う心で、佛道を志す者が必ず備えなければならない心であるとされるが、法然上人によればこの「菩提心」は往生のための必要条件ではない。往生の為の行としては、念佛が最も優れており、菩提心を始めとする諸行は念佛を支える助業としての役割を担うものでしかない。

慈悲

「慈」(maitrī マイトリー)と「悲」(karuṇā カルナ―)を合わせて「慈悲」という。「慈」とは「有情に楽を与えること」であるが、本来の意味は一切の衆生に対して抱く友愛(友情)を意味した。「悲」とは「有情の苦を抜くこと」であるが、本来の意味は「悲しみを共有すること」すなわち同情や共感を意味していた。

佛・菩薩の属性として強調されがちな「慈悲」であるが、初期佛教において既に「四無量心(しむりょうしん)」としてこの「慈」と「悲」が数えられている。この四無量心は出家の修行徳目として、観察の対象とすべき「四つの量りしれない利他の心」を意味している。やがて大乗佛教に到ると「慈悲」は菩薩の必ず具えるべき徳性とされ、特に救済の根拠としての性格が際立つようになっていった。『観無量寿経』には「佛心とは大慈悲これなり」とあり、阿弥陀佛の慈悲の広大さ、遍満性が強調されている。

決定心(けつじょうしん)

「決定」とは定まり動揺することのない状態、つまり「決定心」とは、阿弥陀佛へ信に基づき、間違いなくその浄土へ往生する事が出来ると確信する心を意味している。

【現代語訳】

本願の念佛はそれ自身として独立させて、(他の行の)助けをあえて差しはさむ事は致しません。(ここでいう)「助け」というのは、「智慧」(という行)を(念佛の)助けとする事、「持戒」を以て(念佛の)助けとする事、「菩提心」を以て(念佛の)助けとする事、あるいは「慈悲の心」を以て(念佛の)助けとして差しはさむという事です。

善人であれば善人であるがままに念佛し、(あるいは)悪人であれば悪人であるがままに念佛して、(つまり)ただただ生まれつきのそのままの在り様で念佛する人を、念佛の助けを差しはさまない人であると呼ぶのです。

それにも関わらず、(今までの)悪を悔い改めて、善人となって念佛を行おうとする者がいたとすれば、それは(それできっと)御佛の御心に適うものとなりましょう。

(ただし上の例を取り違えて)御佛の御心に見合わない自分自身であるとの思いから「ああだろう、こうだろう」と心を悩ませて、(その結果、佛の言葉の通りに)「必ず往生できるのだ」との思いが起らない人は(即ち)往生が確実ではない人となってしまうのです。

「ただ生まれつきのままにて念佛する人を、念佛に助差さぬとは云うなり」

「さりながら、悪を改め、善人となりて念佛せん人は、佛の御心に適うべし」

ただ生まれつきのままで念佛できるのであれば、何も思い煩う必要はないとする一方で、悪を悔い、善人となることを志した上で、念佛を行おうとするのであればそれは御佛の御心に適うものであるとのされる。

一見矛盾しているようであるし、時に両義的な表現をされるのが元祖上人なのではないだろうか?それぞれの言葉があたかも自分自身に向けられた如く感じ、念佛の道に入っていける、そのような力をこれらの言葉は持っていると思う。

最も大切なことは、決定往生の人となること、そしてそれは同時に決定往生の心を持てるということなのだろう。念佛為先、信こそが安心を生むが、その信は念佛一行により育てられるのである。

合掌

和尚のひとりごとNo184「廃仏毀釈」

去る2月7日に、『寺院消滅』の著者としても知られる鵜飼 秀徳上人のお話を聴いて参りました。大阪市内で開催された研修会でのことです。 『寺院消滅』は、今後25年のあいだに現在日本にある約7万7千の寺院のうち、およそ3割から4割、つまり2万から3万にもおよぶ寺院が消滅するという予測を統計的データのもとに示した衝撃的な書でした。様々なメディアにも取り上げられ、特に私たち僧侶にとりましては、改めて襟を正さなければならないと実感させる本でした。

今回は「廃仏毀釈150年目の寺院消滅」という演題でしたが、廃仏毀釈とはかつて明治政府により進められた神仏分離政策に乗じて、寺院が学校などの公共施設に変わったり、制度あるいは思想的な面での仏教側への不満から、文化財としての仏像や伽藍が破壊された一連の事象を指します。その廃仏毀釈の際に、かつて江戸末期には9万箇寺あったと言われる日本全国の仏教寺院が、4万5千あまりにも減ってしまったそうです。ただ意外だったのは、その後再び寺院は増加傾向に変わり、ピーク時には7万7千にもその数を伸ばします。これは廃寺になった寺の復興であったり、新たに開教の為に建てられた寺院であったりその内実は一様ではないでしょう。しかしながら人々の願いが寺院復興につながった事は紛れもない事実であったと思います。 ご先祖様があったからこそ、今の私たちがあることを実感できる場所、またあたかも浄土の如く荘厳された本堂にて、仏さまに手を合わせることで心の安らぎを得る。近世までの仏教寺院は地域の人々が集まる憩いの場であり、救いを求める場でもありました。 果たして現代の仏教寺院がその役割を果たせているのか?かつての日本は仏教国として世界でも有数の伽藍を擁し、その数は現在でもなお全国のコンビニエンスストアを合わせた数、また学校や幼稚園などの教育施設を合わせた数を上回っているそうです。 今回の研修会を通じて、改めて一仏教僧侶として、皆様に仏様のご縁をしっかりとつないでいける様に精進しなければならない事を実感致しました。

和尚のひとりごとNo183「よく聞き考え自分のものに」

相手から言われた事に対して納得した時には、「了解(りょうかい)」と言います。「了解」は「領解(りょうかい)」とも書きますが、仏教語では「領解(りょうげ)」と読み、お釈迦様の説かれた内容をしっかりと理解し、行ないとして我が身に修める事です。

「領解(りょうげ)」は「領納解知(りょうのうげち)」を縮めた言葉で、納得して解ったという事。単に頭で分かったのではなく、自分自身の体に染み込んで体得(たいとく)出来たという事で、「解(げ)」と戴きます。頭では理解出来ても、行動が伴わないと「解」とは言えません。行動はするけれども、何の為なのか、目的意識がはっきりしていない事も「解」とは言えません。仏道修行では「信行具足(しんぎょうぐそく)」と言って、「信」(信仰)と「行」(修行)とが共に備わって、本物の修行者と言われます。

例えば素晴らしい性能の自動車があるとします。いくら性能の良い自動車であってもガソリンを入れなかったら走りません。ガソリンを入れても、運転手が居なかったら走りません。そして自分自身に自動車を運転する心得が無かったら自動車を走らす事は出来ません。いざ走らす事が出来ても、目的地が無かったら何処へ向かって、どうハンドルを切っていけばよいのか解りません。目的地が有ってこそ快適なドライブが楽しめるのです。

南無阿弥陀佛のお念仏は、阿弥陀様に最期臨終の夕べにお迎えに来て頂き、西方極楽浄土に往き生まれさせていただく御教えです。つまり浄土宗で説く「信」とは、西方極楽浄土と阿弥陀佛の存在を信じ、お念仏を申せば必ず救われる事を信じる事です。そして日々、口に南無阿弥陀佛と唱え続ける事が「行」であります。この「信」と「行」が車の両輪の如く上手くかみ合ってこそ、自分のものとなっていくのです。我々人間の目に見えないものを信じていく事は難しい事ですが、お念仏を申し続けていく事で信仰は深まって参ります。

耳に聞き 心に思い 身に修せば やがて菩提(ぼだい)に 入相(いりあい)の鐘

お念仏の御教えを素直に聞き入れ、心に御浄土を思い、口に南無阿弥陀佛と唱え続ければ、やがて命尽きた時には西方極楽浄土に迎えとっていただき、亡き人と再会出来るのです。その事を共々に、この世を生きる生きがいにしていていただけたらと思います。