和尚のほとりごとNo182「法然上人御法語第十三」

~念仏は仏の御心に適った唯一の道である

【原文】

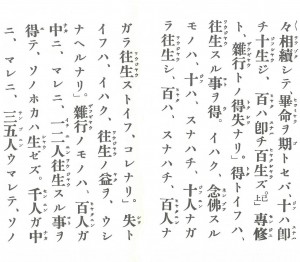

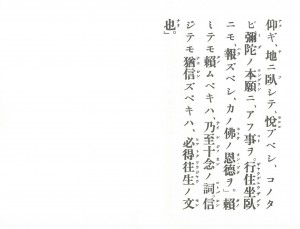

往生の行、多しといえども、大いに分かちて二つとし給(たま)えり。一つには専修(せんじゅ)、いわゆる念佛なり。二つには雑修(ざっしゅ)、いわゆる一切のもろもろの行(ぎょう)なり。上(かみ)にいう所の定散(じょうさん)等これなり。

往生礼讃(おうじょうらいさん)に云(いわ)く、「若(も)し能(よ)く上(かみ)の如(ごと)く念々相続(ねんねんそうぞく)して、畢命(ひつみょう)を期(ご)とせば、十は即ち十生じ、百は即ち百生ず」。専修と雑行(ぞうぎょう)との得失(とくしつ)なり。

得(とく)というは、往生する事を得(う)。謂(いわ)く、「念佛する者は、十は即ち十人ながら往生し、百は即ち百人ながら往生す」というこれなり。

失(しつ)というは謂わく、往生の益(やく)を失えるなり。雑行の者は、百人が中(なか)に稀に一二人(いちににん)往生する事を得て、その外(ほか)は生(しょう)ぜず。千人が中(なか)に稀に三五人(さんごにん)生まれて、その余(よ)は生まれず。

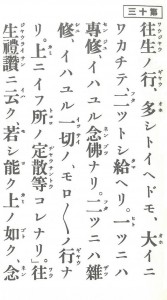

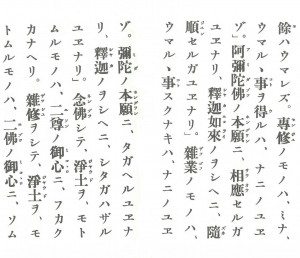

専修の者は、皆生まるる事を得(う)るは、何(なに)の故ぞ。阿弥陀佛の本願に相応(そうおう)せるが故なり。釈迦如来の教えに随順(ずいじゅん)せるが故なり。雑業(ぞうごう)のものは生まるる事少なきは、何の故ぞ。弥陀の本願に違(たが)える故なり。釈迦の教えに随(したが)わざる故なり。

念佛して浄土を求(もと)むる者は、二尊(にそん)の御心(みこころ)に深く適(かな)えり。雑修(ざっしゅ)をして浄土を求(もと)むる者は、二佛(にぶつ)の御心に背(そむ)けり。

善導和尚(ぜんどうかしょう)、二行(にぎょう)の得失(とくしつ)を判(はん)ぜること、これのみにあらず。観経(かんぎょう)の疏(しょ)と申す文(ふみ)の中(うち)に、多く得失を挙げたり。繁(しげ)きが故に出(い)ださず。これをもて知るべし。

(勅伝第25巻)

【ことばの説明】

二行得失(にぎょうとくしつ)

ここで二行とは「専修(せんじゅ)」と「雑修(ざっしゅ)」のこと。

専修すなわち念仏に専念することによる利得と、雑修すなわち念仏以外の諸々の実践を行ずることによる損失の意味。

専修(せんじゅ)

専修は専ら一行(一つの実践)のみを修めること。つまり他の行を交えず念仏行を専らとすることを意味している。

雑修(ざっしゅ)

阿弥陀仏の本願に誓われた念仏行以外の様々な修行法を雑行と呼び、雑修とはその雑行を修めること。

定散(じょうさん)

『観無量寿経』に説示される定善(じょうぜん)と散善(さんぜん)のこと。定善とは、心を特定の対象に定めて修める善行のこと。善導大師の解釈では『観経』に示される十三種の観法(定善十三観)を指し、韋提希夫人(いだいけぶにん)が釈尊に致請した結果示された浄土へ往生を遂げる為の修行。散善とは、心が常に外界の事象にとらわれて散乱した状態であっても実践可能であり、浄土往生の果を得ることのできる行を指し、同じく善導大師の解釈では、懇請あってではなく釈尊自らの意志で未来世の一切の衆生を浄土へ導くために説かれた散善三福九品(さんぜんさんぷくくほん)を指しているとされる。

こうした定善/散善を含め諸々の実践法の中で、阿弥陀仏に選択された本願の行である念仏こそが、その他の諸行とはくらべものにならない程勝れている、これが法然上人の結論となる。

念々相続(ねんねんそうぞく)

「念念相続」とは、絶え間なくひたすらに念仏を称えること、本来的には、前念と後念(直前の意識とそれに続く意識)の合間に一切の余念を交えないことを意味し、念仏行の相続が仏への意識を途絶えさせないことと同義になっている。

畢命(ひつみょう)

生命終えるその時。

雑行(ぞうぎょう)

雑修に同じ。念仏以外の諸行。

生(しょう)ぜず

生まれて

生まれず

ここで「生まれる」「生ずる」は、ともに浄土への往生のこと。「往生」は本来的には「生ずる、達する、転生する」を指すという。つまり、極楽浄土へ行き生まれ出ること、輪廻転生の中において六道とは異なった世界である仏の国土への生まれ変わりを果たすことを意味している。

随順(ずいじゅん)

心から信じ従うこと。

二尊(にそん)

釈迦仏と阿弥陀仏のこと。浄土宗の教えにおいては、浄土の教えを説き示した釈尊を西方浄土への往生を勧め、送り出すという意味で発遣教主(はっけんきょうしゅ)と呼び、浄土へ来たれと招き喚(よ)ぶ阿弥陀仏を招喚教主(しょうかんきょうしゅ)として共に尊んでいる。第二祖聖光上人によれば、道理の上から釈迦・弥陀二尊を本尊とすべきだとも言われる。いずれにしても二尊の教説が決して異ならず一致していることが肝要であり、その御心が末代の凡夫を漏れなく仏の国土に迎え入れる点にあることを忘れてはならない。

二佛(にぶつ)

二尊に同じ。

多く得失を挙げたり

善導大師が『往生礼讃』において列挙している専修における「四得(しとく)」と、雑修における「十三失」のこと。「四得」とは、専修念仏の実践によって得る得益のことで、仏の本願や仏の言葉に決して違わず随順すること等が挙げられ、「十三失」とは反対に諸行の雑修の実践によって、仏の本願と相応することが出来ず、教えと相違してしまう事などが挙げられている。

【現代語訳】

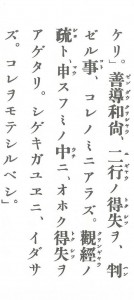

(経典に示される)往生の為の修行は多いが、(善導大師は)2種に大別できると仰っている。その内第一は専修、すなわち念仏である。そして第二は雑種、すなわち(念仏以外の)あらゆる修行法である。(そしてこれら専修と雑種を含めた全ての修行法とは)既に述べたところの定善と散善によってカバー出来る。

(善導大師の)『往生礼讃』が記すところでは「もし、前に述べた如く念入りに、念仏を絶やすことなく持続した後に生命を全うすることが出来た場合は、十人中十人皆が往生し、百人いても百人全てが往生することになる」とある。(まさにこれが)専修(を行うこと)の得益と雑種(を行うことの)損失とを説明した件(くだり)である。

(ここで)「得益」と呼ぶところのものは、往生することを得るということである。すなわち「念仏する行者は、十人いればその十人がそのまま往生し、百人いればその百人がそのまま往生する」というこのことを指している。

(また)「損失」と呼ぶのはすなわち往生できるという得益を失ってしまうことである。雑種を行ずる者が百人いる中でも、稀に一人か二人しか往生することが出来ず、その他の(大半の)者は(ついに)往生することが出来ないと言われる。(また仮に雑種を行ずる者がさらに)千人いたとしても、その(千人の)中で、ごく稀に三人、ないし五人が往生するが、その他の(大半の)者は往生出来ないとも言われている。

(では)専修の者が皆須く(浄土に)生まれ出ることが出来るのは何故であろうか?(それは)阿弥陀仏の本願に適切に対応しているからである。(同時に)釈迦如来の教えを心より信じ、その教えに従っているからである。雑種を行ずる者が浄土に生まれる確率が低いのは何故であろうか?(それは)阿弥陀仏の本願に背いているからである。釈迦如来の教えを信じず従っていないからである。

念仏を実践して浄土を念願する者は、(一切の衆生を漏れなく救わんとする)二つの尊い仏のみこころに深く適っている。(対して)雑種を行ずることによって浄土を求める者は、二つの尊い仏のこのみこころに背いていることになる。

善導和尚が(専修と雑種の)二つの行を判別されたのは、ここで述べた内容に留まるものではない。『観経疏』という書物を著す中で、より多くの得益と損失を上げておられる。煩雑なのでここで引用することは控えるが、以上述べてきたことをもって理解して頂きたい。

念仏すれば全ての人が往生を遂げられるというのは、法然上人の御教えを受け継ぐ私たちの信念であり、安心の拠り所であります。しかしながら八万四千の法門と言われ、あるいは大海にも喩えられる仏の教えの中には、仏国土への往生を遂げる為の実に様々な方法が説示されています。数ある阿弥陀浄土をとくに説く経典の中で、『般舟三昧(はんじゅざんまい)経』においては、仏ならびに極楽浄土の様相を深い禅定の境地において体感する観想念仏が示され、浄土三部経に数えられる『観無量寿経』には定善十三観の観法より九品散善に至るまで様々な往生人のあり方(往生に向けた実践形態)が説かれています。ではそういった諸行によって往生することは可能であるのか?

浄土宗の二祖となった聖光上人の言葉が残されています。

諸行往生称名勝(諸行は往生すれども称名勝れたり)

我閣万行選仏名(我れ万行をさしおきて佛名を選ぶ)

往生浄土見尊体(浄土に往生して尊体を見たてまつる)

仏の御心はどこにあるのか?それは万人に開かれた道を示すことでありましょう。仏の本願に誓われ、その本願に適合する念仏を、仏の言葉そのままに慮りなく受け取り相続すること、このことこそが私たちの目の前に開かれた道であり光明である。そのような気がしてなりません。

合掌

和尚のひとりごとNo181「顕道上人」

玉圓寺蔵の掛け軸です。

浄土宗では”南無阿弥陀佛”の六字名号に大きな功徳を認めています。法然上人が師と仰がれた方に中国 唐の善導大師がおられます。大師の著書『観経疏』によれば、『南無と言うはすなわちこれ帰命(きみょう)なり、またこれ発願回向(ほつがんえこう)の義なり。阿弥陀仏と言うは、すなわちこれその行なり』とあります。この意味は、念仏を十分に称えた者は、浄土へ即得往生を遂げることができます。それこそが六字名号が表わす大いなる功徳であると記されています。

さて玉圓寺のこの名号は顕道上人によるものです。徳蓮社万誉顕道(とくれんじゃばんよけんどう)上人の活躍された時代はやがて幕末を迎える寛政年間のこと、一七九〇年は越中国(現富山県)に生まれ、のちには大僧正となり、朝廷より、「高顕真宗国師(こうけんしんしゅうこくし)」の諡号(しごう)を賜(たまわ)る事となりました。

出家してのち安城松平氏の菩提寺として知られる三河(現愛知県)大樹寺の隆也に学び、越中の大楽寺を経て、鴻巣の勝願寺の住持となりました。勝願寺(しょうがんじ)は浄土宗第三祖記主禅師(きしゅぜんじ)の創建に遡ると言われ、関東十八檀林にも数えられた御由緒寺院です。その後、孝明天皇より勅許、徳川十二将軍代徳川家慶公の推挙もあり、嘉永元年(一八四八)九月一九日、当時としても異例の若さである五十九歳にして知恩院七十一世門主に就きました。日本海沿岸地方からは初めての祖山御門主への就任であり、宮中とのつながりもそれは深かったと言われています。晩年はかつての大楽寺にて師の禅誉上人や御両親の追善法要を勤め、安政五年(一八五八年)五月十二日に往生を遂げたと言われています。

十夜会、彼岸会等の法要の時に座敷にお掛けすることもございますので、その際にはご覧下さい。

和尚のひとりごとNo180「『おはよう』笑顔かがやく」

「笑う門には福来たる」と言われます。家族仲睦まじく生活し、日頃から笑いの絶えない和気藹々(わきあいあい)とした家庭には幸福が訪れるものです。家庭内にかかわらず、仕事場や所属する組織においても笑顔の絶えない雰囲気に包まれた場は大変居心地の良いものでしょう。

仏教語に「和顔愛語(わげんあいご)」という言葉があります。「和らいだ笑顔と愛情のこもった穏やかな言葉で相手に接する事」を意味します。これは『無量寿経』の中に出てくる言葉で、阿弥陀様が四十八の誓願を立てられ、それが成就した後に求道者としての尊い行いの一つとして説かれています。笑顔で過ごす事も一つの施し、お布施であると言われるのです。お布施と言うと金品を施す事をイメージされる方が多いと思いますが、「無財(むざい)の七施(しちせ)」と言って、財産や品物でなくても出来るお布施が『雑宝蔵経(ぞうほうぞうきょう)』というお経の中に説かれています。

「眼施(げんせ)」:澄んだ優しい眼差しで応じる事。

「和顔悦色施(わげんえつじきせ)」:和やかな優しい笑顔で接する事。

「言辞施(ごんじせ)」:優しい思いやりのある言葉で接する事。

「身施(しんせ)」:体で出来る事は進んでさせてもらう事。

「心施(しんせ)」:心から愛情を注ぎ、思いやりの心で相手の立場になって接する事。

「床座施(しょうざせ)」:座席や場所を譲る事。

「房舎施(ぼうしゃせ)」:部屋を綺麗にしてお客様を招き入れ、不快な感じを与えない事。

以上、七つの施しによって相手に喜んでもらうだけではなく、施した自分自身も育てられていくものです。特に「眼施(げんせ)」や「和顔悦色施(わげんえつじきせ)」、「言辞施(ごんじせ)」は日々の暮らしの中で出来る心がけであります。自分自身の姿を正しく修めるように心がけるだけで、周りの人を明るく幸せにする事が出来ます。心がけ一つで自分も周りの人々も幸せなります。先ずは「おはよう」と笑顔で挨拶する事から共々に心がけて参りましょう。

No179「法然上人御法語第十二」

第12 正雑二行(しょうぞうにぎょう)

~生死を超える最速の道~

【原文】

それ速(すみ)やかに生死(しょうじ)を離(はな)れんと欲(おも)わば、二種(にしゅ)の勝法(しょうぼう)の中(うち)に、且(しばら)く聖道門(しょうどうもん)を閣(さしお)きて、選びて浄土門(じょうどもん)に入(い)れ。

浄土門(じょうどもん)に入(い)らんと欲(おも)わば、正雑(しょうぞう)二行(にぎょう)の中(うち)に、且(しばら)くもろもろの雑行(ぞうぎょう)を抛(なげす)てて、選びて正行(しょうぎょう)に帰(き)すべし。

正行(しょうぎょう)を修(しゅ)せんと欲(おも)わば、正助(しょうじょ)二業(にごう)の中(うち)に、なお助業(じょごう)を傍(かたわ)らにして、選びて正定(しょうじょう)を専(もは)らにすべし。正定(しょうじょう)の業(ごう)というは、即ち是れ、佛(ほとけ)の御名(みな)を称(しょう)するなり。名(な)を称(しょう)すれば、必ず生(う)まるることを得(う)。佛の本願に依るが故に。

(勅伝第18巻)

【ことばの説明】

聖道門(しょうどうもん)

自らの力(自力)によって修行の最終目的である仏果(覚り)を求めようとする立場。

浄土門(じょうどもん)

仏の力に頼って浄土への往生を目指そうとする立場。特に阿弥陀仏の本願力に乗じて、彼の仏の建てた浄土である西方極楽浄土への往生を目指す法門を指している。

雑行(ぞうぎょう)

正行(しょうぎょう)

正行とは中国の善導大師が『観経疏』散善義において明示したところの、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれることができる五つの行法である五種正行(ごしゅしょうぎょう)のことで、読誦(どくじゅ)・観察(かんざつ)・礼拝(らいはい)・称名(しょうみょう)・讃歎供養(さんだんくよう)を言う。いずれも阿弥陀仏に深く関わり、阿弥陀仏を中心とした行法である。それに対してこの五種正行に含まれない全ての行法(仏教のあらゆる修行法)は雑行として区別されている。

助業(じょごう)

正定(しょうじょう)の業(ごう)

上記の五種正行のうちで、第四に数えられる「称名正行(しょうみょうしょうぎょう)」こそが、仏の本願に保障された往生する事が確実な行として「正定業(しょうじょうごう)」と名付けられる。それ以外の「読誦・観察・礼拝・讃歎供養」は、「正定業」である「称名」の実践を助けるという位置づけで「助業(じょごう)」と呼ばれた。

法然上人の選択集には次のように記される。

「一には正業、二には助業なり。初めに正業とは、上の五種の中の第四の称名を以て正定の業とす」

つまり、五種正行は正業と助業に分かれ、第四の称名こそが正業である。そしてそれ以外の四種は助業に分類される。その根拠として示される善導大師『観経疏』の次の一節は、浄土宗開宗の文として重視されるものである。

「すなわち文に、〈一心に専ら弥陀の名号を念じて、行住坐臥に時節の久近を問わず、念々に捨てざる者、これを正定の業と名づく、彼の仏の願に順ずるが故に〉と云えるこれなり」

以上のように「正定業」である「称名」こそが確実に往生できる行いであるが、同じく阿弥陀仏に親近であり、弥陀の浄土への往生を目的としている他の四つの「助業」のみの実践で往生は可能であろうか?これについては善導大師の著作では明確でない点があり、法然上人がそれを認めていたかについても意見が分かれるところである。

【現代語訳】

さて、一刻も早くこの迷いの生存から離れたいと切に願う者は、(全ての)勝れた仏法の教えが二種に大別される中で、ひとまずは聖道門を差し置いて、浄土門に入る事を選びなさい。

(そのようにして)浄土門へ入ろうと願うならば、(その浄土門の実践法が二種に大別されるところの)正行と雑行の二つの行法の中で、ひとまずは雑行には関わらずに、正行を拠り所として信頼を寄せなさい。

(そのようにして)正行を修めたいと願うならば、(正行が二種に大別されるところの)正助二業の中で、やはり助業(補助的な実践)を傍らに置き、正定業(往生が定まった実践)のみをひたすら行う道を選びなさい。正定の業とは、すなわち仏(阿弥陀仏)のお名前を称えることであります。(彼の仏の)御名を称えれば、必ず(極楽浄土に)生まれる事ができます。(それは)阿弥陀仏の本願によるからです。

速やかに迷いの境涯から離れること、これこそが仏教が目指してきた最終目標である。

彼の釈尊は、この娑婆世界のただ中にて縁起という卓越した認識を得、苦悩の根本が真理を見通せない無明(無知)にあることを覚り、仏陀(覚者)となって輪廻を終息させた。長らくこの道(聖道門)こそが、迷いの境涯を脱する唯一の方法だと考えられてきた。しかしながら末世に生きる私たちに阿弥陀仏が示したもう一つの道がある。極楽浄土への往生によって六道輪廻のサイクルから離れる浄土門の教えである。

この御法語では法然上人によって、末世に生きる私たちが生死輪廻から速やかに脱するための道の選択が示されている。解脱するにはどうすればよいのか?これに対する答えは真に簡明である。

八万千千にも喩えられる多くの教えの中で、まずは仏の本願により往生を遂げられる道(浄土門)を選べ、そしてその中でも他ならぬ阿弥陀仏御自身によって誓われた道、すなわち仏によって往生が保証された念仏の道をひたすら実践せよ。

まさに望めばすでに道は示されているのである。

合掌

和尚のひとりごとNo178「三蔵法師」

先日、お参りの時に「般若心経を訳した玄奘(げんじょう)という方は、西遊記の三蔵法師なんですか」と聞かれました。玄奘三蔵法師についてです。

西遊記の物語では天竺(インド)を目指してひたすら西へ歩みを進める訳ですが、これにはモデルとなった人物が、隋から唐初にかけて在世した玄奘三蔵であります。

「三蔵」とは仏教の聖典である経・律・論のことです。「経」とは経典(仏の言葉)のこと、「律」とは集団生活を送る出家者の生活規範、「論」とは仏教の教えを哲学的に整理した文献を指します。この三蔵で仏教に伝承されてきた知識をカバーできる訳です。

そしてその三蔵に精通した僧侶を三蔵法師と呼び、歴史上多くの著名な三蔵法師がいましたが、その多くは訳経僧と呼ばれる人たちでした。訳経僧とはインドや西域の言葉で記された仏典を中国に伝え、漢語に翻訳した僧侶たちのこと、60歳でインド行きを決行した法顕(ほっけん)三蔵、インド出身の真諦(パラマールタ)や不空(アモーガヴァジュラ)『阿弥陀経』や『法華経』を翻訳した西域出身の鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)がよく知られていますが、中でも玄奘三蔵は三蔵法師の代表格であると見なされるようになりました。それは玄奘三蔵がインドから持ち帰った経・律・論が他をしのぐ実に膨大な量であり、それにも増して玄奘自身が仏教の本場で多くを学び、その成果として諸経論約75部1335巻にも及ぶ仏典の翻訳を国家的事業として成し遂げたからであります。

玄奘の翻訳は原語の意味に最も忠実であった為に新訳(しんやく)と呼ばれ、従来の旧訳(くやく)とは一線を画するものでした。そして玄奘法師がインドを目指した理由、それは完備した『瑜伽師地論(ゆがしじろん)』の原本に目を通し、難解な唯識(ゆいしき)の教えを原文に即して理解したいが為だったと言われています。当時の中国では断片的に伝わった文献を巡って、諸説が入り乱れ、本当の答えを知るのには原意に当たるのが一番だというのが若き玄奘の考えだったのでしょう。

もちろん学問的良心に忠実であればあるほど、玄奘の気持ちは大きくはるか西の天竺へ傾いていったと想像できます。しかしながら国禁を犯し、たった独り砂漠や高山で命の危険にさらされても、インド行きの決意を貫いた玄奘の心には、さまざまな壁や制約を突破して一気に仏教の故地インドに向かっていこうとする意志の強さと、何よりも釈尊の歩まれた大地と風光への憧れがあったように思えて仕方ありません。

そして玄奘はインド各地で見聞を深め、くしくも我国では大化改新を迎えた645年に実に17年ぶりに故国の土を踏んだのでした。

その後世は、持ち帰りました経典の漢訳に生涯をついやしました。「般若心経」もその功績の一つです。

玄奘三蔵法師に感謝をこめて 合掌

和尚のひとりごとNo177「わがこととして」

徳川秀忠(ひでただ)の指南役でありました柳生(やぎゅう)宗矩(むねのり)の子に柳生三厳(みつよし)というお方が居られました。柳生十兵衛(やぎゅうじゅうべい)といえば聞いた事があるかもしれません。江戸時代初期の剣豪です。その柳生十兵衛、柳生家の家訓に「小才・中才・大才」というものがあります。

小才は縁に出会って縁に気づかず

中才は縁に気づいて縁を活かさず

大才は袖すり合う縁をも活かす

色んな御縁をいただいている私達です。その御縁を全て我が事として頂戴していく事で、人の苦しみ悩みにも寄り添えるものです。

恵心僧都(えしんそうず)源信(げんしん)は、「法は良薬のごとく、僧は瞻病人(せんびょうにん)のごとく。」と説かれました。病人への寄り添いに、「瞻(せん)」の文字を用いています。「瞻」とは仰ぎ見るという意味です。目を大きく見開いて病人に接する事。しっかりと病人を看ていくと言う事です。

自然災害により大きな被害を受け、悲嘆の声を耳にする昨今です。近年に限らず法然上人の御在世当時も厄災危難は多かった様です。法然上人のお伝記に、明遍(みょうへん)僧都(そうず)の見た夢として法然上人が四天王寺西門にて病人の口にお粥を食べさせていたという記述が御座います。病人に寄り添っておられた法然上人のお姿を見る事が出来ます。病人とは、この世を生き切る術を見出せない迷える我々凡夫(ぼんぶ)の事であり、お粥しか口に出来ないのは、易しい行である口称念仏でしか救われない事の譬喩です。元祖様は山を下り庶民生活に近づいて苦しむ人々を救われ、大乗仏教の究極であるお念仏の御教えを生きる糧として人々に弘められました。お念仏こそが当時の人々の救いであった事が伺える内容であります。八百年経った現代でも生死(しょうじ)に悩み苦しむ姿は同じであり、念仏こそが救いの道である事に変わりはありません。誰もが救われていくお念仏で御座います。いつでもどこでもお称え出来るお念仏ですので、日々お念仏を申して過ごさせて頂きましょう。

法然上人御法語第十壱

~深く信ずることこそが~

【原文】

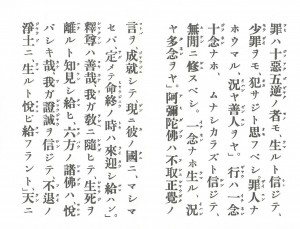

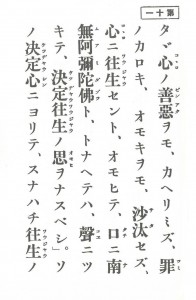

ただ心の善悪(ぜんなく)をも顧(かえり)みず、罪(つみ)の軽(かろ)き重きをも沙汰(さた)せず、心(こころ)に「往生(おうじょう)せん」と欲(おも)いて、口(くち)に南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)と称(とな)えては、声(こえ)につきて決定(けつじょう)往生(おうじょう)の思(おも)いをなすべし。

その決定心(けつじょうしん)によりてすなわち往生(おうじょう)の業(ごう)は定まるなり。かく心得(こころえ)ねば、往生(おうじょう)は不定(ふじょう)なり。往生(おうじょう)は、不定(ふじょう)と思えばやがて不定(ふじょう)なり。一定(いちじょう)と思えば一定(いちじょう)する事にて候(そうろ)うなり。

されば詮(せん)は、ふかく信(しん)ずる心と申し候(そうろ)うは、「南無阿弥陀佛(なむあみだぶつ)と申せば、その佛(ほとけ)の誓(ちか)いにて、いかなる身(み)をも嫌わず、一定(いちじょう)迎え給(たま)うぞ」と、深く頼みて、いかなるとがをも顧ず、疑う心(こころ)の少しもなきを申し候うなり。

(勅伝第二十二巻)

【ことばの説明】

沙汰(さた)せず

問題としない、不問に付す。

往生(おうじょう)の業(ごう)は定まるなり

念仏という行為が因となって、往生という果(報い)を生むことが確実である事。これも因果の道理に基づいている。

一定(いちじょう)

間違いなく定まっている。「決定(けつじょう)」に同じ。

【現代語訳】

ひたすら(自らの)心の善悪を振り返って思いめぐらす必要はない。また(自ら犯した)罪の軽き重きなどについても問題とする必要もない。心には「往生したい」との思いを抱き、口では南無阿弥陀佛と称えて、口に出すひとこえひとこえに「必ず往生が叶うのだ」との願いを込めなさい。

その「往生は定まっているのだ」との思いこそが、とりもなおさず(念仏という業の報いとしての)往生を確実なものとするのです。(もし反対に)このように考えないならば、往生は不確かなものとなってしまうでしょう。往生など定まるはずがないと考えれば、その通りに往生は不確かなものとなる。定まると思えば定まるものなのです。

ですから結局は、(この)深く信ずる心(深心)というのは、「南無阿弥陀佛と申しさえすれば、(まさに)その(阿弥陀と名づく)仏の誓いによって、どのような身であっても分け隔てなく、確実に(浄土へ)迎えて下さるのである」、そのように心から頼りとして、(自分自身の犯した)どのような罪科(つみとが)についても改めて思いめぐらすことなく、(往生に対する)疑いの心が微塵もないことを言うのであります。

この法語は「深心」について述べられている。

「深心とは、すなわちふかく信ずるこころなり」(『大胡の太郎実秀へつかはす御返事(おおごのたろうさねひでへつかわすおへんじ)』)

すなわち往生の為に必要な心構えとして数えられる「三心」のうち、この「深心」は深く信ずる心である。

善導大師の釈によれば次の如くであるという。

「一つには、決定してわが身はこれ煩悩具足せる罪悪生死の凡夫なり、善根はすくなくして、曠劫(こうごう)よりこのかた、つねに流転して出離の縁なし」と信ずることであり、「二つには、かの阿弥陀仏四十八願をもて衆生を摂取し給う。すなわち名号を称する事、下十声一声(しもじっしょういっしょう)にいたるまで、かの願力に乗じて、さだめて往生することを得と信じて、乃至一念も疑う心なき故に深心と名づく(『御消息』)。

つまり「深心」とは、自分自身が煩悩を捨てきれぬ凡夫であり、善き行いも少なく、ついに今まで解脱の機縁に恵まれなかったこと、そして阿弥陀仏の名号を称えることで必ず往生を果たせることを信ずることであると。

さてこの御法語は次の一節で始まる。

「心の善悪をも顧みず、罪の軽き重きをも沙汰せず」(心の善悪について振り返り、思いめぐらすことなく、犯してしまった罪の軽重についても問題にすることなく…)

一方、伝統的に仏教は次の言葉で言い表されている。

「諸悪莫作(しょあくまくさ)衆善奉行(しゅうぜんぶぎょう) 自浄其意(じじょうごい) 是諸仏教(ぜしょぶつきょう) (『七仏通誡偈(しちぶつ つうかいげ)』)。あるいは「一切の罪を犯さぬこと、善に至ること、心を浄化すること」これこそが「ブッダたちの教え(=仏教)」であると表現される(『ダンマパダ』)。一言で言えば「悪をなさず善をなすこと、自らの心を浄らかなものにすること」これこそが仏教であるとされてきたのである。ところが法然上人によれば、これらについて思いめぐらし、問題視することを差し置いても、阿弥陀仏の名を称え、称えながら「必ず往生できる」という思いを抱くことこそが勧められるべきであるという。それは何故か?続く一節によって明らかとなる。

「必ず往生できる」という思いによって念仏往生が確実なものとなると。

法然上人は、必ずしも仏教において大切にされてきた「諸悪莫作・衆善奉行」の原則(自業自得の理)を軽んじ、無視しようとしたのではないだろう。次のような御言葉も残されている。

「いかなる過をも嫌わねばとて、法にまかせてふるまうべきにはあらず(『鎌倉二位の禅尼に進ぜられし書(かまくらにいのぜんにへしんぜられししょ)』)。しかし、たとえ如何なる罪科を犯しても分け隔てなく救って下さるとは言え、その教えに乗じて罪を恐れぬ振舞いをしてはいけない。

念仏によって必ず往生できるという思いを持つこと、この最も肝要な信心を確立するにあたり、凡夫にとっては必ずや大きな妨げとなるのはこうした懸念であり、疑いの心である。これこそが往生を不確かなものとする際たる原因となる。疑いの心なき状態、信心の定まった状態であればこそ、必ず往生は定まっている。この点をあらためて示して下さっているのが本法語である。

想うに弥陀の大慈悲は、善悪による報いの連鎖(業報輪廻)から超出できる凡夫にとっては唯一の道を示している、まさにその一点にあるのではないだろうか。

合掌

和尚のひとりごとNo175「五重相傳」

五重相伝(ごじゅうそうでん)は私たちの浄土宗で最も大切な法要の一つであります。

南北朝時代に活躍された浄土宗七祖の聖冏(しょうげい)上人は、当時浄土宗が独立した宗派としては認められていなかった状況を嘆いて、浄土宗に受け継がれてきた宗脈(しゅうみゃく)と戒脈(かいみゃく)とを明らかにし、伝法制度を確立されました。能化(僧侶)たる者は一定の期間(現在では3週間とされています)、大本山知恩院もしくは総本山増上寺にて伝宗伝戒を受ける、加行(けぎょう)と呼ばれるこの道場において受け継ぐものが、まさに釈尊から脈々と受け継がれてきたこの浄土宗の血脈(けちみゃく)であります。

そしてこのうち、教えの真髄である宗脈を在家の信徒の皆さまに授けるのが、結縁五重(けちえんごじゅう)とも呼ばれるこの「五重相伝」となります。

「五重」には、御念仏の教えの最も重要なテーマを、五段階のプロセスを積み重ねて理解して頂くという意味が込められており、参加された皆さまには5日間かけてお念仏の教えの肝要を分かりやすく相伝致します。

無事満行(まんぎょう)されれば、お念仏の教えを確かに受け取った証(あかし)として伝巻(でんかん)つまり血脈(けちみやく)が本山から授与され、正式な仏弟子としてのお名前である誉号(よごう)と呼ばれる戒名が授けられます。

もしかしたら皆さんは、5日間というのは長過ぎると感じられるかも知れません。しかし更に長い一生において僅か5日間の修行によって、お念仏の教えを体得し、その後の人生の心の安らぎを得ることが出来る、更にいえば「必ず往生できる」というお墨付きを頂ける誠に得難い勝縁であるとも言えます。

5日間にわたり勧誡師(かんかいし)のお説教を身体で感じ、一緒に声を合わせて念仏を称える中で、浄土往生へ私たちを導く種が心に宿りそれがやがては必ずや芽吹いていきます。目に見える証とともに、目には見えない心の糧を手にして頂ける、その後の人生を念仏を申す仏教徒として明るく生きてゆく道を開く、それが五重相伝であります。

和尚のひとりごとNo174「称えるなかに仏のまなざし」

烏 なぜ啼くの 烏は山に 可愛い七つの 子があるからよ

可愛い 可愛いと 烏は啼くの 可愛い 可愛いと 啼くんだよ

山の古巣へ 行て見てご覧 丸い眼をした いい子だよ

『七つの子』は野口雨情という方が作詞された唄です。野口雨情は宗教的な意味合いの深い詩を沢山創られております。この『七つの子』は雛鳥が親の烏を無心に呼んでいる。その声に応えている親ガラスの心情です。

阿弥陀様はこの母鳥が我が子可愛いと思うが如く、いつも私達を見守り慈しんでくださっています。阿弥陀様から見れば全ての人々が大事な我が子です。私達の事を思って守り育ててくださっている。『七つの子』の唄は、まさに親が子を思う心です。

啐啄同時(そったくどうじ)という言葉が御座います。鶏(にわとり)の雛(ひな)が卵から生まれ出ようとする時、殻の中から卵の殻をつついて音を立てる。これを「啐(そつ)」と言います。その時、すかさず親鳥が外から殻を啄んで破る。これを「啄(たく)」と言います。この「啐」と「啄」が同時であって、はじめて殻が破れて雛が生まれます。これを「啐啄同時」と言います。これは鶏に限らず、師匠と弟子、親と子の関係にも学ぶべきであると説かれます。

ある雨の日、禅寺の和尚さんが部屋から、「雨漏りだ!何ぞ持って来い。」と叫ぶ声がした。弟子達が、「また雨漏りだ。早く何か持って行け!」と騒いでいると、一人の弟子が笊(ざる)を持って飛んで行った。すると師匠は、「おう、これだこれだ。よく持ってきた。」と上機嫌で褒めている所へ、もう一人の弟子が桶(おけ)を持って現れました。すると和尚さんは「馬鹿モン!そんな物が役に立つか!」と烈火の如く叱り飛ばされたそうです。普通ならば雨漏りの水を受けるのですから桶です。笊では雨水を受け止める事は出来ません。しかしここは禅寺。雨漏りだからと桶だ笊だと考えて分別(ふんべつ)すると駄目だという事です。師匠が、「直ぐに何か持ってこい。」と言えば、笊でも桶でも何でも構わない。「オーイ」と呼ばれたら直ぐに「ハイ」と答える。そこには何の分別も一分の隙もない、無心の教えを説いているのです。これが「啐啄同時」の意味であります。

ある雨の日、禅寺の和尚さんが部屋から、「雨漏りだ!何ぞ持って来い。」と叫ぶ声がした。弟子達が、「また雨漏りだ。早く何か持って行け!」と騒いでいると、一人の弟子が笊(ざる)を持って飛んで行った。すると師匠は、「おう、これだこれだ。よく持ってきた。」と上機嫌で褒めている所へ、もう一人の弟子が桶(おけ)を持って現れました。すると和尚さんは「馬鹿モン!そんな物が役に立つか!」と烈火の如く叱り飛ばされたそうです。普通ならば雨漏りの水を受けるのですから桶です。笊では雨水を受け止める事は出来ません。しかしここは禅寺。雨漏りだからと桶だ笊だと考えて分別(ふんべつ)すると駄目だという事です。師匠が、「直ぐに何か持ってこい。」と言えば、笊でも桶でも何でも構わない。「オーイ」と呼ばれたら直ぐに「ハイ」と答える。そこには何の分別も一分の隙もない、無心の教えを説いているのです。これが「啐啄同時」の意味であります。

阿弥陀様も私達が無心で南無阿弥陀佛と名を呼べば直ぐに応えてくださるのです。阿弥陀様は、「我が名を称えよ。我が名を称えたならばその声に応えて救おう。」とお示し下さいました。これを「応声即現(おうしょうそくげん)」と言います。声に応じて直ぐに現れて下さるのであります。先程の「啐啄同時」で言えば、卵の中から殻を突く音が聞こえたら直ぐに、同時に外から殻を破ってくれる、その親鳥の様に「南無阿弥陀佛」と御称えしたならば、直ぐに応じて下さる仏様です。「お母さん」と言えば大勢の人の中からでも母が私に気づいて下さる。その様に仏様も直ぐに現れて下さるのであります。お念仏を称える中に仏様のまなざしを感じ、日々穏やかに過ごして参りましょう。

第10 小消息

~善悪を超える信~

【原文】

末代の衆生を往生極楽の機にあてて見るに、行少なしとても疑うべからず。一念十念に足りぬべし。罪人なりとても疑うべからず。「罪根深きをも嫌わじ」との宣えり。

時下れりとても疑うべからず。法滅以後の衆生、なおもて往生すべし。況や近来をや。我が身わろしとても疑うべからず。「自身はこれ、煩悩具足せる凡夫なり」との宣えり。

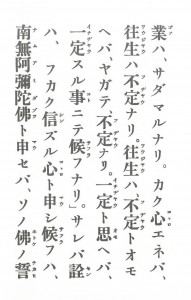

十方に浄土多けれど、西方を願うは、十悪五逆の衆生の生まるる故なり。諸仏の中に弥陀に帰したてまつるは、三念五念に至るまで、自ら来迎し給う故なり。諸行の中に念仏を用うるは、彼の仏の本願なる故なり。今弥陀の本願に乗じて往生しなんに、願として成ぜずと云う事あるべからず。本願に乗ずることは、信心の深きによるべし。

受け難き人身を受けて、遇い難き本願に遇いて、発し難き道心を発して、離れ難き輪廻の里を離れて、生まれ難き浄土に往生せん事、悦びの中の悦びなり。

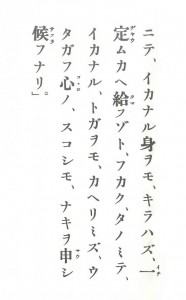

罪は十悪五逆の者も生まると信じて、少罪をも犯さじと思うべし。罪人なお生まる、況や善人をや。行は一念十念なお虚しからずと信じて、無間に修すべし。一念なお生まる、況や多念をや。

阿弥陀仏は不取正覚の言を成就して、現に彼の国に在せば、定めて命終の時は来迎し給わん。釈尊は「善哉、我が教えに随いて生死を離る」と知見し給い、六方の諸仏は「悦ばしき哉、我が証誠を信じて、不退の浄土に生まる」と悦び給うらんと。

天に仰ぎ地に臥して悦ぶべし、このたび弥陀の本願に遇う事を。行住坐臥にも報ずべし、彼の仏の恩徳を。頼みても頼むべきは、「乃至十念」の詞。信じてもなお信ずべきは、「必得往生」の文なり。

【ことばの説明】

「罪根深きをも嫌わじ」との宣えり

法照(ほっしょう)の『五会法事讃(ごえほうじさん)』より法然上人の引用

法照禅師の生没年代は詳らかではないがおおよそ七世紀半ばより八世紀半ばの人。本邦の第三代天台座主である慈覚大師(じかくだいし)円仁が入唐時、開成五年に五台山を巡礼したときの記録として「(法照禅師が)遷化よりこのかた二年」と記したのを信頼すれば開成三年(838年)寂となるという。

浄土教を研鑽するとともに般舟念仏三昧を修した実践家で、永泰二年(766年)南岳の雲峰寺にて瑞相を感じ、阿弥陀仏前にて五会念仏の唱法を授かったとされる。大暦五年(780年)には五台山に入り、竹林寺の創建などの事績を残す。

なお先の円仁は、法照の著である『浄土五会念仏略法事儀讃(じょうどごえねんぶつりゃくほうじぎさん)』とともに五台山に伝えられていた法照流の五会念仏を比叡山に将来した。この五会念仏は『無量寿経』の記述に基づき、念仏を唱える際に五段階の緩急をつけた唱法のこと。この五会念仏の実践を中心に、経典の読誦や仏菩薩・浄土への讃嘆など十門に分類される行法で構成される一連の儀式次第を五会法事讃と呼んでいる。

五会念仏については敦煌石室からも関連写本が多数発見されていることからも、この時代(唐代)を中心とした念仏信仰の広まりをみて取ることができる。

近来

ちかごろ、この頃

「自身はこれ、煩悩具足せる凡夫なり」との宣えり

善導大師『往生礼讃』より法然上人の引用

『往生礼讃』は『六時礼讃』とも呼び唐の善導大師の集記(収集し記したもの)。内容は、極楽浄土へ往生を果たす為の具体的な行法(実践法)、ならびに一日を六時に分けて、各々で勤めるべき礼讃文を収録した書物。

一日を六時に分けるのはインド以来の伝統で、西方に日が沈む日没(にちもつ、午後四時)から始まり、初夜(しょや、午後八時)、中夜(ちゅうや、午前0時)、後夜(ごや、午前四時)、晨朝(じんじょう、午前八時)、日中(にっちゅう、正午)と続く。

また『往生礼讃』は善導大師自作の文の他に、『無量寿経』や『観経』に基づく箇所、また浄土教の祖師としての龍樹(ナーガールジュナ)作「願往生礼讃偈」や世親(ヴァスバンドゥ)の『往生論』等から多く引用されている。

罪人なお生まる、況や善人をや

「罪人でさえも往生できる。ましてや善人においてはなおさら(往生できるの)である」の意。

よく知られた親鸞『歎異抄』の一節は「善人なほもて往生をとぐ,いはんや悪人をや」、これは「善人でさえ往生できるのだから、悪人はいうまでもない」の意となる。『一紙小消息』の「罪人」を「悪人」と言い換える事が可能ならば、『一紙小消息』と『歎異抄』では「罪人(悪人)」と「善人」の順序が逆になっている。

また両者は「罪人(悪人)」「善人」がともに阿弥陀仏の救いの対象となっているという点では同じであるが、阿弥陀仏の主たる救いの対象(阿弥陀仏が優先的に救済したい対象)が、「善人」であるのか、あるいは「罪人(悪人)」であるのか、という違いがあるように見える。さらに、罪悪の凡夫こそが救いの対象であるという考え方は、すでに中国の迦才(かざい)の『浄土論』や新羅の元暁(がんぎょう)作『遊心安楽道』に見られ、法然上人自身も間接的ではあるが、悪人こそが第一次的な救いの対象であることを認めていたのではないかとの指摘もある(醍醐本『法然上人伝記』)。

このように悪人こそまさしく阿弥陀仏の本願に救われる対象であると認める考え方を【悪人正機説】と呼ぶが、特に先に引いた親鸞『歎異抄』の言葉は、善人よりも悪人の方が往生がよりたやすいとも読むことができ、ここに師である法然上人との思想の相違を見ることができそうである。

また【悪人正機説】自体は、理論的には、造悪無礙(ぞうあくむげ)すなわち「悪をなしても決して往生のさまたげとはならない」との考えを承認することになる為に望ましいものではない、と評価されることがある。法然上人当時も念仏信仰者を論難する根拠の一つとされていた。

一念なお生まる、況や多念をや

一念(たった一度の念仏)でも往生できるのか?あるいは多念(数多くの念仏)が往生の正因なのか?この問題は法然上人の生前より、また滅後の門弟たちによっても議論が分かれていた。

これについて根拠をみれば、まず『無量寿経』においては、第十八願では「乃至十念」(十回念仏すれば)とある一方、その成就文には「乃至一念」(一回でも念仏すれば)とある。また善導大師も「十声一声等に至るまで(十回ないし一回の念仏でも)」(『往生礼讃』)とする一方、「念念に捨てざる者、これを正定の業と名づく」(『観経疏』)とある通り、一生涯に渡って持続することこそが正しく定まった行い(正定業)であるとしている。つまり一念多念いずれも説かれている訳である。

では法然上人の立場はどうであったか?

それはひとことで言えば「一念での往生を認めながらも、実際には多念を勧める」ものであったと言える。

「信をば一念に生まると取り、行をば一形励むべし」(一念にて往生を果たせるとの信を確立しながらも、一生涯にわたって念仏に励みなさい)、それこそが元祖の立場であった。

なお一念と多念を対比させるとき、「信・行」の問題と密接に関連してくることが指摘されている。つまり信をより重視する立場は一念重視に傾き、行をより重視する立場は多念重視となる傾向が強い。法然上人の立場は、そのどちらにも偏ることはなく、またどちらかに偏ることの危うさを熟知した上でのものだったのではないだろうか?

命終の時は来迎し給わん

浄土宗では臨終来迎を説く。念仏の行者の生命が終わらんとするその瞬間、弥陀三尊(阿弥陀仏、観音勢至の両菩薩)や聖衆が来迎して、念仏者を正念(しょうねん)へと導き、極楽浄土に引接(いんじょう)する。これは『無量寿経』に説示される法蔵菩薩の四十八願の中の第十九願「来迎引接願(らいこういんじょうがん)」に基づく。これについて法然上人は「来迎したまうが故に臨終正念なり」と述べ、弥陀三尊並びに聖衆が来迎するが故に、当の念仏者の心が安らかとなり正しく極楽浄土に向けて定まるとしている。「正念」とはもともと八正道で説かれるsammā-sati(サマーサティ)に由来するが、これは心を常に正しく留めることを意味していた。通常であれば迷い、心乱れるのが常である臨終の時、仏・菩薩の来迎があるのは、まさしく衆生を正念に導き浄土へ迎えとる為なのである。

「乃至十念」

『無量寿経』巻上に説かれる第十八願「乃至十念」のこと。十回でも念仏すれば往生を遂げる、すなわち往生を願って念仏を称える上でその数を限定しないことを示す語であると言われている。

「必得往生」

善導大師『往生礼讃』より法然上人の引用

【現代語訳】

乱れた末法の時代の衆生(である私たち)を、極楽浄土に往生を遂げられる素質や能力という面から考えてみると、

たとえ(念仏という)行いの数が少なくとも、疑ってはならなりません。(回数で考えても)一回や十回(の念仏を実践すること)で十分な筈であります。

(たとえ)罪を犯す人であっても、疑ってはなりません。(現に釈尊が)「(たとえ)罪深くとも、分け隔てすることはない」と説かれている通りです。

(教えが説かれた釈尊の時代から)時代が下っているからと言って疑ってはなりません。(今の末法がさらに過ぎたのちの)仏の教え自体が滅びてしまう(将来やってくるであろう)世界の衆生でさえ往生できるのです。(であれば)今の時代(の私たち)にそれが叶わないことなどあるでしょうか(決してそのようなことはないのです)。

自分が(煩悩を備えた)至らぬ身であるからと言って疑ってはなりません。(かの善導大師も)「私こそ煩悩を備えた凡夫である」と仰っているのですから。

十方(と呼ばれるように私たちがどの方角を見てもその先)に仏の浄土は無数に存在しますが、(今ここに)西方(極楽浄土への往生)を願う理由は、十悪・五逆と言われる大きな罪を犯した者でさえも(そこへの)往生が叶うからであります。

様々な仏さまがいる中で特に阿弥陀仏を信じすがる理由は、たった三回や五回(しか念仏を称えることが出来ずに死に臨む者)にさえも、阿弥陀仏御自身が迎えに来て下さるからです。

(往生の為の)数多くの修行の中で特に念仏を用いる理由は、(他ならぬ)阿弥陀仏の本願に誓われた実践だからです。今、阿弥陀仏の本願に身を任せて往生を願えば、その(往生したいという)願いが叶わないなどということは決してないのです。

(このように)本願に身を任せ(て往生を遂げ)るということは、信心の深さによるのであります。

(幸いにも私たちは)人として生を受けるという(誠に得難い)境遇を得、出会い難い本願(の教え)に出会い、(今までの生ではついに)起こし得なかった仏の道を求める心を起こし、(仏の本願に乗ずればその結果として)容易には離れ難い(生まれ変わりの)輪廻の境涯を離れて、生まれ難い浄土に往生することができます。(それはまさに)これ以上の悦びはないほどの悦びなのであります。

罪については、たとえ十悪・五逆を犯した者でさえも往生できると信じて、小さな罪さえも犯すものか、と(戒め)思うようにしなさい。罪を犯してしまった人でさえも往生できるのです。ましてや(罪を犯しておらず)善き行いをなす人については言うまでもありません。行については、一回や十回(という決して多くはない数)の念仏でも必ず実を結ぶものであると信じて(それこそ)絶え間なく称え続けなさい。(たった)一回の念仏でも往生できるのです。ましてや数多くの念仏を称える者については言うまでもありません。

阿弥陀仏は、四十八願に誓われた内容が実現しない限りは決して覚りを開くまいとの自らの御言葉を成就され、今まさに彼の国(である西方極楽浄土)にいらっしゃるのであり、死に臨む(念仏)者の元にお迎えに来て下さるのは確実なことであります。釈尊は「なんと悦ばしいことか、(念仏者は)私の説いた教えに従って、生まれかわりを繰り返す迷いの境涯を離れる」と見通され、六方の諸々の仏たちは「なんと悦ばしいことか、(念仏者は)私たちがそれは確かなことであると証明した言葉を心から信じて、もう決して迷いの境涯に後戻りすることのない浄土への往生を遂げることができるのだ」とお悦びになっています。

天に仰ぎ地に臥して(全身全霊をもって)悦びなさい。この生涯で阿弥陀仏の本願に出会えたことを。行き・留まり・座り・寝る、そうした日常のすべての場面に渡って何時いかなる時にも、(忘れず)報いるようにしなさい。阿弥陀仏の恩徳に。身を委ね頼みとすべきは「乃至十念(ないしじゅうねん)」との(仏の)言葉であり、心より信頼すべきは「必得往生(ひっとくおうじょう)」の一文であります。

浄土宗のお勤めにおいて、『一枚起請文』とともに拝読されることの多い『一紙小消息』であります。

阿弥陀仏の本願に誓われた念仏ではありますが、いったい何回称えればよいのか?あるいは罪深き身である私たちでも果たして救われるのか?どうしても悩み迷うのが、私たち凡夫の姿でありましょう。法然上人はこの法語の中で繰り返し仰っています。「疑うべからず」と。たとえ末世の凡夫であっても間違いなく救われるのであると。

悦び、報じ、頼み、信ずべきもの、それが仏の真実語であること、仏への信に貫かれた念仏の日暮らし、それこそが大いなる悦びであることが述べられてこの法語は結ばれています。

合掌