和尚のひとりごとNo560「法然上人御法語後編第十」

深心(じんしん) 勅伝第22巻

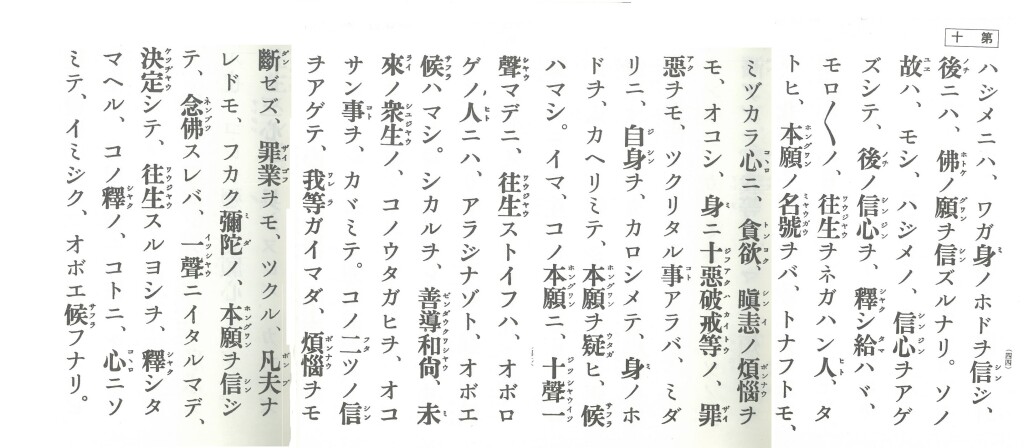

【原文】

初めには我が身(み)のほどを信じ、後(のち)には仏の願を信ずるなり。

その故は、もし初めの信心(しんじん)を挙げずにして後の信心を釈(しゃく)し給(たま)わば、もろもろの往生を願わん人、たとい本願の名号をば称(とな)うとも、自ら心に貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)の煩悩(ぼんのう)をも起こし、身(み)に十悪(じゅうあく)・破戒(はかい)等の罪悪(ざいあく)をも造りたる事あらば、妄(みだ)りに自身を軽(かろ)しめて、身のほどを顧(かえり)みて、本願を疑い候(そうら)わまし。「今この本願に、〈十声(じっしょう)一声(いっしょう)までに往生す〉というは、おぼろげの人にはあらじ」なぞと、覚え候(そうら)わまし。

しかるを善導和尚(ぜんどうかしょう)、未来の衆生の、この疑いを起こさん事を鑑(かが)みて、この二つの信を挙げて、我等(われら)がいまだ煩悩をも断(だん)ぜず、罪業(ざいごう)をも造る凡夫(ぼんぶ)なれども、深く弥陀(みだ)の本願を信じて念仏すれば、一声(いっしょう)に至るまで、決定(けつじょう)して往生するよしを釈し給えるこの釈の、殊(こと)に心に染(そ)みて、いみじく覚え候(そうろ)うなり。

その故は、もし初めの信心(しんじん)を挙げずにして後の信心を釈(しゃく)し給(たま)わば、もろもろの往生を願わん人、たとい本願の名号をば称(とな)うとも、自ら心に貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)の煩悩(ぼんのう)をも起こし、身(み)に十悪(じゅうあく)・破戒(はかい)等の罪悪(ざいあく)をも造りたる事あらば、妄(みだ)りに自身を軽(かろ)しめて、身のほどを顧(かえり)みて、本願を疑い候(そうら)わまし。「今この本願に、〈十声(じっしょう)一声(いっしょう)までに往生す〉というは、おぼろげの人にはあらじ」なぞと、覚え候(そうら)わまし。

しかるを善導和尚(ぜんどうかしょう)、未来の衆生の、この疑いを起こさん事を鑑(かが)みて、この二つの信を挙げて、我等(われら)がいまだ煩悩をも断(だん)ぜず、罪業(ざいごう)をも造る凡夫(ぼんぶ)なれども、深く弥陀(みだ)の本願を信じて念仏すれば、一声(いっしょう)に至るまで、決定(けつじょう)して往生するよしを釈し給えるこの釈の、殊(こと)に心に染(そ)みて、いみじく覚え候(そうろ)うなり。

深心(じんしん)

『観経』に示される往生の為の三つの心のうちの一つで、「深く信ずる心(善導大師)」のこと。これを信機・信法の二種深信として理解する。

まず「信機」とは、自身が遥かな過去世より罪悪を造り、解脱の縁なき凡夫であることを信ずることであり、「信法」とは、そのような罪悪生死の身でありながら、阿弥陀仏の四十八願の願力により来迎引接を経て往生が遂げられることを信ずることである。

貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)の煩悩(ぼんのう)

三毒に代表される根本的な煩悩のこと。三毒(三不善根 さんふぜんこん)とは、貪(ラーガ、むさぼり)・瞋(ドヴェーシャ、いかり)・痴(モーハ、おろかさ)を指している。

十悪(じゅうあく)・破戒(はかい)等

10種の悪業のことで、十不善業道(じゅうふぜんどう)とも。これらの悪業は悪趣(悪しき境涯)に赴く要因となるとされる。

まず身体で行う身業である、殺生(せっしょう)、偸盗(ちゅうとう)、邪婬(じゃいん)の三つ、次に発語して行うところの口業である、妄語(もうご)、両舌(りょうぜつ)、悪口(あっく)、綺語(きご)の四つ、そして心で思う意業である、貪欲(とんよく)、瞋恚(しんに)、邪見(じゃけん)の三つ、以上で10となる。

〈十声(じっしょう)一声(いっしょう)までに往生す〉

善導大師『往生礼讃』より。多くは生涯にわたり、少なくとも十声ないし一声であっても、仏の本願力により往生を遂げられるの意。

初めに自分の能力の程度を弁え、のちには阿弥陀仏の本願を信じることです。

というのも、もし(善導大師が)初めの信心を挙げることなくして、あとの信心にのみに解釈を施して下さったならば、全ての往生を願う人々が、たとえ本願の念仏を称えたとしても、自身の心の内にむさぼりや憎しみといった煩悩を起こし、その身体をもって十種の悪業や仏教で大切にしているいさめ(戒)を守らないなどの行動に出れば、はっきりとした根拠もないままむやみに自分自身の程度を貶め、身の程を反省した結果、かえって本願自体を疑うことにもなり兼ねません。「今、彼の阿弥陀仏の本願の中に〈十回ないし一回の念仏でさえ往生は叶うのだ〉とされているのは、(私のような)ありきたりの平凡人を指しているのではないだろう」などと考えるかも知れないのです。

ところが善導和尚は、未来の人々が、いずれこのような疑いを起こすであろうことも見越して、この二つの信心を挙げて「私どもは未だに煩悩さえも断ぜず、罪深き行いさえも重ねている凡夫であるけれども、心から深く阿弥陀仏の本願を信じて念仏することで、一回の念仏によってでさえ、往生は確かなものとなるのだ」との解釈を残されました。この解釈はまことに私たちの心に深く染みわたる、並々ならぬものだと感じるところであります。

善導大師による信心の解釈が、未来世の衆生を思い遺されたものである事を改めて拝受致し、私たちも尊いお念仏の御教えを伝えていきたいと思います。

『観経』に示される往生の為の三つの心のうちの一つで、「深く信ずる心(善導大師)」のこと。これを信機・信法の二種深信として理解する。

まず「信機」とは、自身が遥かな過去世より罪悪を造り、解脱の縁なき凡夫であることを信ずることであり、「信法」とは、そのような罪悪生死の身でありながら、阿弥陀仏の四十八願の願力により来迎引接を経て往生が遂げられることを信ずることである。

貪欲(とんよく)・瞋恚(しんに)の煩悩(ぼんのう)

三毒に代表される根本的な煩悩のこと。三毒(三不善根 さんふぜんこん)とは、貪(ラーガ、むさぼり)・瞋(ドヴェーシャ、いかり)・痴(モーハ、おろかさ)を指している。

十悪(じゅうあく)・破戒(はかい)等

10種の悪業のことで、十不善業道(じゅうふぜんどう)とも。これらの悪業は悪趣(悪しき境涯)に赴く要因となるとされる。

まず身体で行う身業である、殺生(せっしょう)、偸盗(ちゅうとう)、邪婬(じゃいん)の三つ、次に発語して行うところの口業である、妄語(もうご)、両舌(りょうぜつ)、悪口(あっく)、綺語(きご)の四つ、そして心で思う意業である、貪欲(とんよく)、瞋恚(しんに)、邪見(じゃけん)の三つ、以上で10となる。

〈十声(じっしょう)一声(いっしょう)までに往生す〉

善導大師『往生礼讃』より。多くは生涯にわたり、少なくとも十声ないし一声であっても、仏の本願力により往生を遂げられるの意。

初めに自分の能力の程度を弁え、のちには阿弥陀仏の本願を信じることです。

というのも、もし(善導大師が)初めの信心を挙げることなくして、あとの信心にのみに解釈を施して下さったならば、全ての往生を願う人々が、たとえ本願の念仏を称えたとしても、自身の心の内にむさぼりや憎しみといった煩悩を起こし、その身体をもって十種の悪業や仏教で大切にしているいさめ(戒)を守らないなどの行動に出れば、はっきりとした根拠もないままむやみに自分自身の程度を貶め、身の程を反省した結果、かえって本願自体を疑うことにもなり兼ねません。「今、彼の阿弥陀仏の本願の中に〈十回ないし一回の念仏でさえ往生は叶うのだ〉とされているのは、(私のような)ありきたりの平凡人を指しているのではないだろう」などと考えるかも知れないのです。

ところが善導和尚は、未来の人々が、いずれこのような疑いを起こすであろうことも見越して、この二つの信心を挙げて「私どもは未だに煩悩さえも断ぜず、罪深き行いさえも重ねている凡夫であるけれども、心から深く阿弥陀仏の本願を信じて念仏することで、一回の念仏によってでさえ、往生は確かなものとなるのだ」との解釈を残されました。この解釈はまことに私たちの心に深く染みわたる、並々ならぬものだと感じるところであります。

善導大師による信心の解釈が、未来世の衆生を思い遺されたものである事を改めて拝受致し、私たちも尊いお念仏の御教えを伝えていきたいと思います。

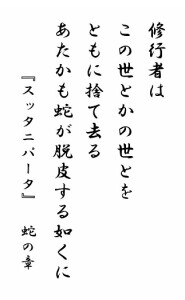

和尚のひとりごと「伝道掲示板316」

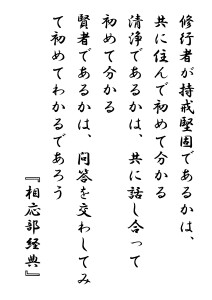

かつてネーランジャラー河畔にて修行に励んでいた釈尊に悪魔(夜叉、やしゃ)が語りかけた。

云わく、

あなたが死なないで生きられる見込みは、千に一つの割合だ。

きみよ、生きよ。生きたほうがよい。

命があってこそ諸々(もろもろ)の善い行いをする事ができるのだ。

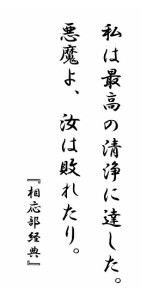

釈尊がそれに答えて云わく、

悪(あ)しき者よ。汝は(世間の)善業を求めてここに来たのだろうが、

わたしはその(世間の)善業を求める必要性は微塵も感じていない。

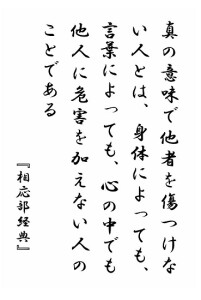

悪魔は善業の功徳を求める人々にこそ、そのように語るがよい。

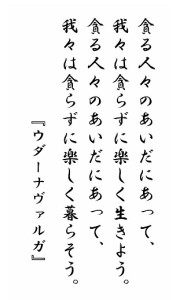

汝の第一の軍隊は欲望であり、第二の軍隊は嫌悪(好き嫌い)であり、

第三の軍隊は飢餓であり、第四の軍隊は妄執(とらわれの心)である。

第五の軍隊はものうさ(やる気のなさ)、睡眠であり、第六の軍隊は恐怖といわれる。

第七の軍隊は疑惑であり、第八の軍隊はみせかけと強情と、

利得と名声と尊敬と名誉と、また自己をほめたたえて他人を軽蔑することである。

これらこそが汝の軍勢である

釈尊の言わんとする事は、世間的な価値の全てが斥けるべき悪魔の軍勢であるという事だろうか。

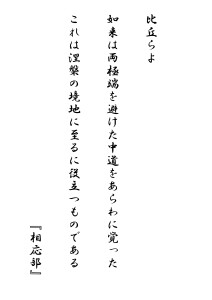

釈尊は悪魔の声には耳を貸さずに、自ら信ずるところに従って努め励み正覚を得るに至った。

合掌